如果不是常書鴻……

2011-12-29 00:00:00李厘

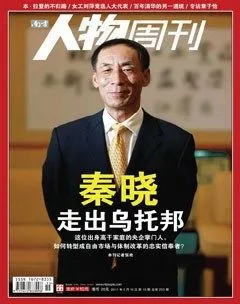

南方人物周刊 2011年15期

1942年深冬一個煙霧彌漫的早晨,常書鴻一個人離開重慶珊瑚壩機場。他要去蘭州正式任職國立敦煌藝術研究所籌委會副主任委員。這一年因河南洛陽龍門浮雕被奸商盜賣事件,重慶政府遭到輿論圍攻。文化遺產和文物保護問題成為一時間的焦點話題。為了應付輿論,重慶政府指令教育部籌備成立敦煌藝術研究所。

莫高窟距蘭州1200公里,常書鴻堅持把研究所設在那里,結果,直到第二年2月20日,才召集到勉強可以成行的人馬。一輛破舊的敞篷卡車在古老的絲綢之路上走了一個月,把研究所一行6人送到路的盡頭——安西境內,最后由10頭駱駝載著他們來到金碧輝煌的沙漠畫廊——千佛洞。

1900年(光緒二十六年)5月26日,寄宿千佛洞的游方道人王圓箓引水沖沙時,發現了現編號17號洞窟內的藏經洞。此后,敦煌這個荒涼的地方被20世紀初的國際社會高度關注。埋藏在洞窟中的經卷、文書、刻本、佛畫、絲織物等文物多達三萬余件,這些上至北魏的稀世珍寶于宋仁宗景佑二年埋藏于此,安然度過近九百年。王道士起初還算安分,先是報告縣長,縣長讓他將洞封閉了事。又手書一折,“上稟當朝天恩活佛慈禧太后”,欲報功請賞。遲遲不見朝中過問此事,于是王道士儼然主人,開始將寶物隨意送人。英國探險家斯坦因只用區區幾百兩銀子就從王道士手中拿去近萬件文物。緊接著,法國伯希和、俄羅斯柯斯洛夫、日本橘瑞超等紛紛來到敦煌,用相同手段取得大量文物。西方殖民者公然盜走文物,堂而皇之收藏于博物館,各國漢學家們則開創了一門以敦煌文物為研究對象的“敦煌學”。伯希和是法國著名漢學家,也是敦煌學奠基者之一。1907年他從莫高窟劫走大批文物,后來整理編寫了一套《敦煌圖錄》。正是這本《敦煌圖錄》,讓常書鴻開始了自己與敦煌的因緣。

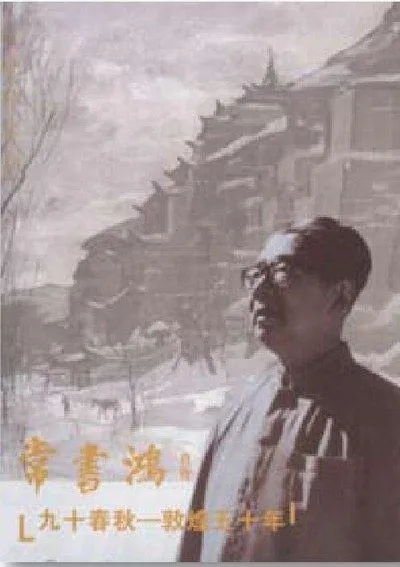

1935年秋,常書鴻在巴黎塞納河河畔的舊書攤上,發現了伯希和的《敦煌圖錄》。其時,常書鴻已在法國生活近十年,完全傾倒于西洋文化,言必稱希臘羅馬。他的油畫多次參加法國國家沙龍展,獲得過三枚金獎、兩枚銀獎。看見《敦煌圖錄》的瞬間,常書鴻幾乎不敢相信自己的眼睛。他不相信自己的祖國竟擁有如此璀璨的藝術。隨后他來到吉美博物館,親眼目睹了那里收藏的伯希和盜來的大量敦煌文物。他當即認定,古老的敦煌藝術勝過他所崇拜的文藝復興時期的西洋藝術。對當時沒落的巴黎藝術心有不滿的常書鴻決定回國,到敦煌親眼看看。恰在這時,接到南京教育部部長電報,聘請他為北平藝術專科學校教授,他欣然接受了。

去敦煌的行程因抗日戰爭而延宕,常書鴻隨國立藝專輾轉于北京、上海、南京、湖南、云南、重慶之間。去敦煌前,他是隸屬于國民黨教育部的美術教育委員會的秘書長。

檢察院院長于右任在呈交國防最高委員會的報告中是這樣寫的:“似此東方民族之文藝瀚海若再不積極設法保存,世稱敦煌文物恐遂湮消,非特為考古暨博物家所嘆息,實是民族最大之損失。因此,提議設立敦煌藝術學院招募大學藝術學生,就地研習,寓保管于研究之中。”提議通過后交由教育部辦理,最后成立的是國立敦煌藝術研究所而不是敦煌藝術學院。

莫高窟1954年通電,上世紀80年代才找到可以飲用的地下水。距敦煌縣城25公里,四面都是荒無人煙的沙漠。國立敦煌藝術研究所惟一的交通工具是一輛破牛車;醬油拌面條是他們的主食,登攀工具是用木棍自制的“蜈蚣梯”;他們在沒有通道可行的洞窟間爬上爬下,在危欄斷橋上匍匐前進,每日連爬帶跳進到洞里;洞中光線幽暗,臨摹的時候,點著土蠟燭;教育部的撥款經常幾個月甚至多半年不來,有時他們只能使用泥土研制的天然顏料。

1945年抗戰結束前夕,教育部宣布撤銷敦煌藝術研究所,把石窟交給縣政府。前前后后來到敦煌的人都走了。常書鴻完全可以打道回府,去重慶或北平教書作畫。但此時他對石窟里靈動飄舞的飛天,色彩豐富的經變畫,以及彷佛生命猶在的彩塑畫像,已經著魔得無法割舍,怎么放心把石窟交給一直對千佛洞存有覬覦之心的地方官吏呢。經他四處游走,向社會大聲呼吁,敦煌藝術研究所得以歸屬于傅斯年任所長的中央研究院。

常書鴻接掌敦煌藝研所前,曾拜會于右任先生。于老先生一再鼓勵他堅持。感謝常書鴻的堅持,在1951年5月北京故宮午門城樓上舉辦的“敦煌文物展”中,“莫高窟歷代代表作摹本”已達到四千余件。還有一件事我們要特別感謝常書鴻。印度著名的阿旃陀壁畫,在英人統治時期,被涂上一層所謂的保護油漆,致使壁畫變成暗褐色,畫面模糊不清。初到敦煌時,國民黨教育部某高官親口指示常書鴻,用英國人的辦法把敦煌壁畫全部涂上凡納西油。常書鴻知道,把凡納西油涂在油畫上是會變色的。他當然沒有按照上司意愿行動,阿旃陀壁畫的厄運才沒有在莫高窟重演。

1966年,莫高窟建窟1600周年。按照常書鴻的計劃,這一年國慶前要把二十幾年的工作做個匯總,要舉辦大型展覽,開紀念會、研討會,拍攝一部大型彩色紀錄片,編輯整理《敦煌莫高窟石窟總錄》《敦煌壁畫藝術》《敦煌彩塑》等一系列介紹敦煌的出版物。正當一切準備就緒,文化大革命開始了。“我是個幸存者,一個留下滿身‘紀念品’的幸存者。”常書鴻在回憶錄中只用一句話便將文革十年勾抹過去。