《流浪者之歌》 24分鐘畫一個同心圓

2011-12-29 00:00:00李乃清

南方人物周刊 2011年14期

活在人的社會,最善良的好人,也會變成罪人……那么,流浪去吧!

流浪者的雙足,宛如鮮花,他的靈魂成長,修得正果;浪跡天涯的疲憊,洗去他的罪惡。那么,流浪去吧!他的福分跟他一起作息,跟他一起站立,睡眠,如影隨身和他一起移動。那么,還是流浪去吧!

——《婆羅門書》

興許是巧合,云門舞集來滬上演《流浪者之歌》的3日,恰逢西方復活節;這出被林懷民視為“佛祖禮物”的神作,歷經17年漫漫征途,踏遍全球18國52城,滿載掌聲和淚水;仿佛一場凈禮,在3噸半傾盆而下的黃金谷雨中,流瀉出洗滌身心的狂喜!

谷雨,用3噸半稻米“發瘋、發作”

幕起。舞臺左側泛起光亮,頂端仿佛開了個洞,天光從那里灑下;一束細細的稻米,滴落在一名靜定的“僧侶”頭上,他低眉頷首、雙手合十,自始至終90分鐘,紋絲不動;谷雨勻速不斷,如時間的沙漏……

《流浪者之歌》始于林懷民的一趟渴慕之旅。1994年夏,他在行囊里放了一本赫爾曼?黑塞的《悉達多》,飛往佛祖得道的菩提伽耶。

“在印度貧民窟爛得不得了的地方,夕陽下跑出一只孔雀,給你開屏!這是他們的國鳥,印度人不殺生,去到哪里都是鳥雀的聲音,孔雀很美,但你聽過孔雀叫沒?(模仿)嗷!孔雀飛起來非常笨拙,啪啪啪,只能從這一枝到這一枝,沒辦法飛翔……印度充滿很多離奇的、超現實的東西,所以佛家說,很多事不能看表象。”

在印度曾有難忘的一幕:盛夏傍晚,鳥鳴聲中,一個黑而結實的緬甸和尚手捧一叢野花,站在菩提樹下念經,念完后他將手中的花扔進鐵柵圍起的菩提樹下,一直站到那里關門方才離去。

這個緬甸和尚就是作品中“僧人”的原型。黑塞小說中,悉達多想出家,父親不準。“印度有階級,婆羅門是最高階級,少爺要出家去當沙門,爸爸不答應。在書里我非常感動的是,爸爸說我不想理你,悉達多就站在門口,爸爸睡不著,看見滿天星斗在飛,悉達多還站在那里;星星睡了、只剩月亮時,悉達多還站在那里;最后,黎明破曉、曙光照進來時,爸爸看到悉達多還站在那里,而他的膝蓋在微微顫抖。”

舞臺上,衣衫襤褸的修行者身后,蜿蜒著一條金黃的稻米之河,或安靜流淌,或乘風漫舞,構成整幅作品中最動人心魄的風景。

當年林懷民從印度返臺后,告訴技術人員:“我要滿臺的黃金稻米。”經歷選米、篩米、洗米、染色、烘曬、熏蒸等繁復流程,最終加工出這些特殊的稻米。林懷民用這3噸半黃金稻米“發瘋、發作”,將其變幻成山丘、河流、雨水,演繹出“圣河”與“跋涉”等詩意段落。這些磨礪舞者的稻米,是求道者的苦行鞭笞,是清泉細流,更是“生命之源”。

“印度的燥熱飛塵、天天在街頭上演的生老病死,為我曉示生命的本質。我也去過恒河畔,看到骨灰撒入河中,焚燒一半的殘尸逐波而下,下游的印度信徒面不改色地掬起‘圣水’,仰頭吞下。生死有界,流水無痕。我驚悸而感動。”

凈禮,以舞“安頓身心”

林懷民曾無限感念道:“如果只能留下一個作品,我希望就是《流浪者之歌》。”

黑塞筆下的悉達多,歷經靜坐冥想、放浪形骸、流浪苦行等種種求道法門,終于在放下一切法門時得證圓滿。“這本書不能叫佛傳,它從佛傳中跳出來,說年輕人尋找自己的故事。”

相類地,在新書《高處眼亮——林懷民舞蹈歲月告白》中,小說家出身的林懷民記錄了他從事舞蹈近四十年的執迷與啟蒙,“舞近于詩。舞蹈的特長是以舞者的‘生理發作’激發觀眾的‘生理反應’,是能量的交換。”

無疑,那趟印度之行,為他注入了新的能量,“大覺寺外聚集了成群的乞丐,缺手斷腳、染麻風病的、血在身上淌著、蒼蠅在身上舔著……39度大太陽當頭烤著,我直直沖進主殿,跪那里磕頭——2500年了,你怎么什么都沒做?忽然間,我第一次感知到佛原是個凡人,也有過凡人的彷徨與掙扎;他不只是凡人,還是個脆弱的凡人,他完全看到了人生所有的悲苦,因為慈悲,才透過修為與苦思,幫助眾生來安頓心靈。剎那間,我成了個佛教徒。”一日,林懷民靜坐菩提樹下,依稀感到眉心溫熱,醒來時,但見陽光透過樹葉間隙照在自己額頭上,“我心中喜樂,感到從未有過的寧靜。”

回臺后,他常想起那清涼的菩提,要求舞者學習靜坐,潛入身心沉穩幽靜的世界,探索另一種舞蹈的可能。“我們歸零,找到一個身體,沒有技術,自然地在走。”

在《流浪者之歌》里,舞者沒有炫技,只是壓低身體重心,安靜呼吸,安靜行走,揚手舉足仿若吐納。人們發現,舞蹈的身體轉化為儀式的身體,舞蹈的過程成為領悟身心一體、凈化冥思的旅程。

“朝圣苦修的人,永遠有一根棍子,因為他要跋涉。所以我們就用一根棍子,能做的都做了,沒什么技術動作,自然得就像呼吸一樣。沙門苦修時有很多作為,包括倒立、用一只腳站一輩子……這些法門多得不得了,他們晉級考試時冥想靜坐是很重要的一部分,可以坐很久,頭上放一盆炭火,讓你更加警覺,安靜而從容。”

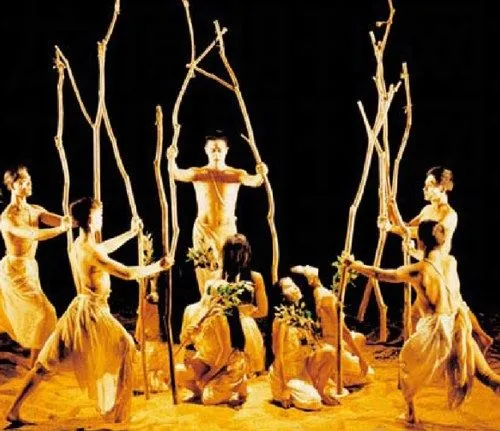

于是,棍子和火盆與舞者一起隱現于光影交疊的谷雨中,一并發動了祭典,“樹祭”中幾抹嫩綠,“火祭”中幾盞明火,閃爍出生命榮枯的定律;舞者以米凈身,時而沉緩,時而辣烈……落幕前,數百斤稻米以千軍萬馬之勢奔騰而下,舞者在其間天旋地轉,背景樂如潮拍岸,谷粒騷動出無休止的聲響……一陣咆哮宣泄,全體凝止,澎湃璀璨的身心震撼后,一切復歸寧靜,任時間之河撫平體內流竄的悸動。

吉普賽人曾有諺語:“時間是用來流浪的,身體是用來做愛的,生命是被人遺忘的。”《流浪者之歌》卻超越得積極,莊嚴磅礴的“黃金之舞”,配合格魯吉亞蒼茫溫暖的歌聲,刻畫出苦行者風塵仆仆的不懈求索,是個人、也是整個人類的境遇。

謝幕后,一名持耙舞者,以整整24分鐘,在鋪滿稻粒的舞臺上,由內而外犁出一個越來越大的同心圓……演出結束,許多觀眾恍若出神,定定地站在那個圓面前,久久不愿離場。“24分鐘畫一個圓,90分鐘定立臺上,這是整個舞作的靈魂。”林懷民如是總結。

或許,人生就是流浪,征程艱苦,難免跌倒,但總可以爬起來,只要盡力,終將圓滿;誠如那個碩大的同心圓,臻于化境,令人動容。

(實習生王楊卡佳對本文亦有貢獻)