日本 核陰影下的光亮

2011-12-29 00:00:00馬李靈珊

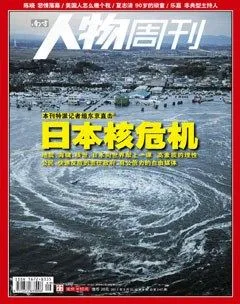

南方人物周刊 2011年9期

在9.0級地震帶來的地震、海嘯與核泄漏危機中,后者最令日本人恐懼,但這個世界上惟一的核武受害國的上上下下,卻在此次“核危機”中,表現得如此從容和冷靜。上一次核危機,是日本因軍國主義而受到處罰;這一次核危機,是日本人以其民主的政體、負責的官員、理性的公民、自由的媒體抗爭天災的舞臺

即使是初到東京的人,也會覺得3月14日下午的新宿冷清得有點不同尋常。這里,是日本東京都三大副都心之一、東京都政府所在地,亦是繁華的商業中心所在地。京王線、小田急線、丸之內線、都營地鐵大江戶線等多條鐵道線路匯聚于此,平日的新宿,是全日本人流量最多之處。

但——

2011年3月11日下午的9.0級大地震過去3天,這一天下午,據東京市民描述,新宿的人流量“連平日的一半都沒有”。

在平日熙熙攘攘的JR車站檢票口處,大多數自動售票機和電子指示牌都在滾動播放著類似的字樣:XX線路中止。車站里的電視反復播放著日本地震的最新消息,屏幕下方則是這一天東京都內多條線路停止運營的具體信息,不斷有行人駐足觀看,然后悻悻然離去。

人們一臉焦急,像找不到歸途的螞蟻,三三兩兩地聚集在一起,商量該怎么辦。在地鐵線路里,平日精確到秒的東京地鐵此時紛紛顯示出“下一班到達時間未知”的字樣。電梯停用、電燈只開一半,裸露著黑黢黢金屬管道的千代田線內部,顯得分外逼仄與黑暗。

據日本媒體報道,從3月14日起,日本開始實施緊急限電措施。東京都內多條交通線路緊急停止運營,居民用電亦有可能受到限制。此次限電最根本的原因,就是作為世界第三大核能大國的日本——目前擁有53個核反應堆,本土電量需求的34.5%都來自于核電——由于地震及之后引發的海嘯,導致震源附近的核電站停止工作,已使電量供應成為問題。

相比起停電,日本人更擔心的,是這些已經停止工作的核電站隨后引發的各種問題。截至本刊發稿時間,本已停止工作的福島第一核電廠1、2、3、4號反應堆相繼出現問題,發生了爆炸、起火與核反應堆熔融等現象。日本首相菅直人當地時間15日上午11時在首相官邸發表告國民書,指出福島第一核電站的核泄漏問題趨向嚴重,要求在核電站20公里至30公里范圍內的居民做好防止核輻射的準備,而核輻射亦有可能波及日本其他地區和鄰國。

核泄漏,已成為日本上上下下憂慮的第一大事,亦引起周邊國家和國際社會廣泛關注。

離得越遠,傳言越多

在面對“核危機”時,日本民眾表現出了非凡的素質。與面對地震時的冷靜可被解讀為從小訓練有素不同,在曾經歷過原子彈襲擊的日本,用“談核色變”形容毫不夸張。但這一次,日本普通民眾沒有驚慌,恐懼的成分降到了最低。這不是訓練的結果,而是一個成熟的國家、成熟的社會自然而然的反應。日本民眾、媒體與政府的通力合作,盡管仍然不甚完美,但整個社會的信任度仍然高企。在信息盡可能公開透明的情況下,民眾的不安全感降到了最低。

即使3月14日當天,整個東京首都圈的交通供應只有平日的30%左右,但我們一路所遇的日本人,都非常冷靜、鎮定。50歲的松本先生(應當事人要求,此處為化名)是從事LED照明工作的日本普通公司職員,他坦言“最擔心的就是核問題”。從知道發生“核危機”到此刻,借助不斷播報最新發展情況的媒體,他能夠頭頭是道地說出最新的核泄漏數據和躲避范圍。但是,他不害怕。會否選擇離開東京避開核輻射這樣的問題,更是連想都沒有想過。秩序良好的東京社會,讓他堅持自己“很有安全感”。

事實上,他對“核問題”的最大憂慮,并非是自身安全,更大程度上,是憂慮這次核危機對日本經濟可能造成的打擊。25歲的研究生池內飛鴻和松本先生看法一致,核泄漏固然可怕,但他們始終相信政府能夠最終處理好這件事,不會使其危及大多數市民安全。隨之而來的經濟打擊,更讓他憂心忡忡。

除他們之外,記者在東京街頭隨意走訪了幾名市民,20歲的丸山友理歌和70歲的田中女士(此處為化名)也都表示,自己對核危機了解得清楚、詳細,盡管時有突發意外,但歸根結底,他們對政府能夠處理好這次核危機,很有信心。

日本東海大學教授兼電視時政節目主持人葉千榮也表示,據他觀察,“現在大家最擔心的問題當然都是核泄漏,因為(福島第一機組)爆炸的一瞬間,數百萬國民等于都通過電視直播,看到了廠房只剩下金屬架子的畫面。但是,日本國民并不驚慌。在高速公路上,我本以為大家會向與災區相反的西南方向出逃,但沒想到現在是向災區的高速公路反而堵車,大家都在往里面送物資,讓人很感動。”

日本也不乏人心惶惶的現象,但總體來說,社會始終維持在平穩狀態。早稻田大學太平洋研究部特別研究員鄭成先生向本刊記者展示了他收到的幾條手機短信,內容多半半真半假,如一條信息是:“一號反應堆發生氫氣爆炸,200公里內都會受到影響,很難避開,大家一定都要緊鎖門窗,小心避難。”還有一些短信,都是關于石油泄漏防護等,摻雜著“真實信息與夸張手法”。鄭先生告訴我們,這幾條信息在日本國內傳播甚廣。即使是家住廣島、離災區很遠的他和朋友,都相互發送和接收了不同種類的這樣的信息。

當這樣的恐慌信息蔓延時,日本政府的反應迅速、及時,就在收到短信的數小時后,鄭先生就在網上查詢到了政府公布的謠言短信內容及辟謠聲明。各媒體也第一時間做出反應,將真實信息告知民眾。鄭先生說:“看到政府貼出的謠言短信,和我收到的幾乎一模一樣,我就不驚慌了。”

12日福島第一核電廠發生事故后,中國駐日本新瀉領事館領事、副領事及相關工作人員即前往福島,在那里,他們見到了負責救災的當地縣副知事,并且看望了當地僑民。新瀉領事館工作人員張智浩及湯先生分別向本刊記者介紹了中方工作人員的所見所聞。

和大多數其他地區日本人一樣,福島當地的居民情緒也相當穩定,政府救災工作一直在持續進行。對中國人和日本人,湯先生強調,“日本政府一視同仁,包括在避難所得到的救助和避難時給予的幫助,對國籍不同的人都沒有任何區別。”湯先生說,福島人并沒有過分恐懼。距離福島第一發電廠的20公里以內人群,都已在政府的幫助下迅速撤離。

當地的中國僑民已經開始向中國大使館尋求幫助,在新瀉,領事館的工作人員自地震發生以來,每天都從清晨忙碌到深夜。有部分僑民已經從福島撤退到新瀉,更有甚者已經買好機票,準備回國避難。但大多數人還是選擇了相信日本政府,留守在政府劃定的安全線內。湯先生說,“大家看了電視報道后,也許會猶豫,但是并沒有任何慌亂情緒發生。”

在福島采訪的中國記者王剛也向本刊記者表示,外界離福島越遠,各類分析、說法也就越多,眾說紛紜之下,其實福島當地人民相當鎮定。用電、用水截至3月14日晚間,仍然正常。

事實上,此次核危機以來,情況在不斷地發生變化。截至3月15日早間,福島第一核電廠的2號機組發生嚴重事故,在東京和福島以西的新瀉,人們仍然相當淡定,有條不紊地繼續著自己的生活。但福島緊挨著的茨城縣及北部的宮城縣,都已經出現了市民向遠方避難的現象。

就像地震發生當天一樣,面對核輻射的陰影,出逃的車輛仍秩序井然。在大量軍力警力都投入救災的情況下,日本國民以超乎想象的冷靜,展開了自救。人們在剛剛遭受完地震沖擊、海嘯洗禮后,立刻收集好殘余的家當,開始躲避核輻射的陰影。但是,不管是電視還是報紙上,都鮮見慟哭的悲傷,或是鮮血淋漓的慘痛場面。

在日本國民身上,激烈的情緒并非是被強行克制住的,而是被一種自內而外生發的淡定取而代之。這個國家的人們,仿佛都生長出了一層堅硬的外殼,用以抵抗天災與人禍。

信息公開透明的民主社會

在堅硬的外殼內部,日本國民也一樣有柔軟的心。同為人類,日本國民也一樣有恐懼、猜疑與憤怒。盡管日本是這樣一個善于自律、冷靜自持的國家,但歸根結底,良好的政治制度和救災機制,才是社會建立互信的根本。淡定,說到底是信心。

這一次,對日本政府的整體救災表現,人們給出了相當高的評價。池內飛鴻說,“100分里的話,給80分。”

不過,從3月14日晚間開始,福島第一核電站持續崩壞的情況,令日本國內對東京電力公司、經濟產業省院電力安全保安院是否隱藏了信息、是否能夠控制現在的形勢等都十分不信任。種種不安情緒在各大媒體和日本國民中間開始擴散。

日本共同新聞社社會部記者濱口先生在接受本刊記者采訪時,坦率承認:“我們是不得不相信政府公布的數據。”因為福島第一核電廠附近輻射量已經嚴重超標,各媒體也不敢接近該區域報道,包括電視臺在內,都只能通過遠距離攝像觀察。

3月11日至3月14日4天時間內,國民與媒體對政府的救災工作一直相當支持,葉千榮教授說,“即使在野黨一再抨擊,但指望政府做得更好,也并不太容易了。”但是,從3月14日晚間,在核問題上,對政府的質疑聲開始甚囂塵上。

濱口記者表示,這次地震發生以來,日本國內新聞媒體對政府最大的不滿與抨擊,就集中于政府“晚了5小時才公布福島第一核電廠發生問題,他們應該第一時間就公布這個消息,太不及時了”。

畢竟,這是提到核問題就草木皆兵的日本。由于曾經的兩顆原子彈爆炸,國民對核問題十分敏感。處理這個問題謹小慎微的日本政府,第一步棋就走錯了。

不過,在隨后幾天里,各家媒體充分闡釋了為什么一個國家的新聞自由是如此重要。幾乎所有的日本電視臺都在全天候24小時報道此次地震情況,而核輻射問題更是重中之重。在這里,電視臺和媒體上鮮見領導人的行蹤,共同社記者濱口先生說:“報道的重點一直在受災部分,核發電站事故和計劃停電讓這演變成了一場復合型的災難。我們對首相官邸做出的關于災情的說明和實際救災行動有興趣,但我們對他們的一舉一動所有行蹤,并不會報道太多。”

盡管首相菅直人自己穿上了防護服,前往福島第一核電站周圍視察,但媒體對他這種“冒險行為”也并無太多贊賞,最多輕描淡寫一筆帶過。日本電視上,可見最多的都是關于核發電的科學報道與一天數次的官房長官新聞發布會或原子能科學院和東京電力的相關說明記者會。所有這些發布會,全部由電視臺現場直播,記者直斥,“到底會不會發生泄漏!到底最嚴重會怎么樣!別含混帶過!”場面火爆,力求信息準確無誤。

在拖延公布核輻射情況后,日本政府隨后對信息公布一直采取“盡量自由”的態度。所有媒體如想進入福島采訪,都不受阻攔。除了必須留在20公里以外的安全警戒范圍之外,沒有任何關于媒體報道范圍及內容方面的約束。同時,日本政府也一直在“原子能保安院”官方網站上發布最權威的消息,保證隨時更新,令民眾放心。

濱口介紹,共同社在日本東北各部駐扎有約30名記者,此次事件發生后,他們從東京、大阪、北海道等地調派記者趕去支援,現在在日本東北各地,共有100名記者在不斷發回最新報道。而所有日本電視臺幾乎每一小時都會更新最新核輻射量數據。

在東京、在大阪、在名古屋、在北海道,在日本所有的城市里,只要交通暢通,能夠送達當日報紙,就能夠看到報紙上方全部套用紅框的標出的最新“核事故”進展。所有平面媒體都投入了最大限度的人力物力,力求報道準確及時。在車站及市中心等人流密集處,還有免費發放的號外,供人們閱讀以了解最新情況。

同時,為了驗證政府說法及數據,各家媒體都從日本各地甚至世界各地找來了原子能專家,在演播室里大約每一小時就解說一次:當前核電站情況如何,公布的最新數據會造成什么影響,如何防范。日本人在現場拉起白板,畫好詳細演示圖,原原本本將所有情況全部解釋清楚。截至本刊記者發稿為止,各地核能專家給出的解釋與對情況的預測,與日本政府的說法并無太大出入。

另外,網絡在此次“核事故”中也起到了一定程度的抑制恐慌作用。在Twitter、Mixi及2CH(日本社交網站)等著名網站上,日本網友一直都在討論,不存在刪帖現象,也許有人散步謠言,但也都及時被政府澄清。網絡的迅速、及時,令民眾情緒平復不少。

在濱口看來,“只有報道,清晰、真實和正確的報道,才能避免大家更大的恐慌。因此我們才要不斷跟進。正是因為信息量不足,所以大家才會恐慌。”在他看來,此次政府在情報公開上竭力做得及時充分,以免造成因為情報缺少而引起不必要的恐慌。“如果這個時候還敢瞞報,無異于政治自殺。”葉千榮教授也說,“在日本,民眾對自己的知情權和三權分立政治結構中的行政權應該承擔的責任非常清楚。在這里,信息應該高度透明、公開已為常識。”

不過,隨著事態不斷惡化,民眾的不安也始終在蓄積。批評政府的聲音在核輻射問題上一直未見斷絕。但是,日本新聞人分析,“日本是民主社會,國民永遠都對國家權力抱有懷疑和監督的態度,對政府情報表達質疑是理所應當的。如果有人對政府工作不滿,其實是正常的。最可怕的其實是一片贊歌,反而聽不到理性的分析。”畢竟,在民主社會里,人民相信,真理是越辯越明的。“‘日本國民對政府不信任’,在日本的語境里,這句話通常與在國內的情況有很大差距。”鄭成先生說。

由于東京電力公司是一家私營企業,現在已有國民提出,要在問題解決后,起訴東京電力公司。也有很多人指出,日本政府公布的數據大多數應該來自東京電力公司,如果數據有誤,不排除是東京電力公司瞞報,與政府關系不大。不過現在,大家都還是專心靜待事態發展。

在東京車站內,巨大的液晶屏幕上,白發蒼蒼的科學家不斷解釋著核泄漏圖示,語調急促但條理清晰。行人靜悄悄地駐足觀看,然后繼續前行。我問一位市民,“等到這次事故結束后,您認為日本是否應該徹底關閉核電站呢?”

他想了會兒,然后笑著反問我,“那你說還有什么辦法能保證我們日本的電力呢?停止核電站是沒有用的,也不可能,主要應該加強它的安全措施。”

這就是日本人,非凡的冷靜、非凡的理性。