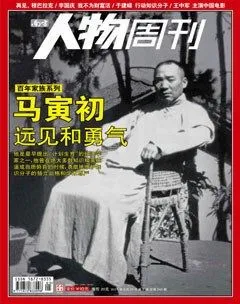

馬家兒孫

2011-12-29 00:00:00徐梅吳鳴

南方人物周刊 2011年5期

和北京一些著名的胡同一樣,大規模的拆遷、開發使得東總布胡同早就變了模樣。

總布胡同位于東單至建國門之間,長安街以北。分為西總布、東總布、北總布三段,全長一千多米。在這里土生土長的馬思澤熟稔這條胡同的歷史。

“1900年,德國公使克林德在西總布胡同西口向巡邏的清軍士兵開槍挑釁,被清軍擊斃,由此成為八國聯軍入侵北京的借口;1919年‘五四’運動中著名的火燒趙家樓,就發生在北總布胡同的中段……”建國后,李濟深、沈鈞儒、李宗仁、張治中、十世班禪、烏蘭夫等著名人士都曾住在這里。

如今這條胡同只剩下幾個院落保留得較為完整,馬寅初先生居住過的東總布胡同32號院是其中之一。

悲歡離合

1949年馬寅初到北京參政后不久,陳云安排他在東總布胡同62號(后門牌改為32號)小院安家。

“剛開始,就爺爺一個人住在這里。當時他還擔任華東軍政委員會副主席,許多工作要在上海處理,就兩地來回跑,家里的其他人則多住在上海。1952年,各大區軍政委員會機構撤銷,爺爺才開始常住北京。”

馬思澤的奶奶和父輩,是在1953年后陸續遷到北京的。他的父母親、伯父伯母、三姑夫婦,以及姐姐和兩個表姐,一起住進了這個院子。“我是第3代中第一個在北京出生的孩子,最后住在這個院子里的第3代一共有8個人。”

馬寅初和兩任夫人共育有8個子女,長子不足一歲時不幸夭折,長大成人的7個子女中頭5個都是女兒。

馬思澤沒見過大姑姑馬仰班,“1953年我沒出生她就去世了。”他的二姑姑馬仰曹在英國,二姑父是臺灣方面駐英國代表,1949年后一直留在英國。三姑姑馬仰惠在北京,后來長期擔任爺爺的生活秘書。四姑姑馬仰蘭在聯合國總部工作,定居美國。五姑姑馬仰峰在上海。他的伯父馬本寅和父親馬本初是馬寅初最小的兩個孩子。

著名文史學者揚之水的書窗正對馬家小院,站在窗前,可以清楚地看到院內那棟淡黃色的歐式兩層小樓。年過八旬的馬本寅和馬本初兄弟倆仍住在這里。老人們很少出門,院子里多數時候都安靜無聲。“我判斷他們家還有人住著,每年冬天的時候,都有人運煤來。”

馬思澤當年給爺爺馬寅初燒書的采暖小鍋爐這兩年才棄用,高高的煙囪成為過往歲月的特殊見證。

一直到1960年之前,這一大家子都是同桌吃飯,“餐桌是一個大圓桌,像餐廳里那種能坐下十多個人的大桌一樣。”

即便是在“新人口論”遭到圍攻的那幾年,馬家關起門來仍然是其樂融融。家里的小孩子,馬寅初按照家鄉風俗,不分男女統稱為“妹妹”。“夏天吃完晚飯,爺爺會拿出一兩個西瓜,全家人聚在一起,吃西瓜乘涼。”

1960年前后糧食開始緊缺,“我們這一輩兒的孩子也越來越多了,特別能吃。父輩們每天上班,大家回來的時間不一樣,有早有晚,湊在一起吃飯不太容易。從那個時候開始,吃飯的單位就劃小了。爺爺奶奶在一起吃,家里要是來了客人也跟他們一起吃。其他人就以小家庭為單位分開做飯吃飯。那會兒也很熱鬧,到吃飯的時候可能擺三四桌,每桌的東西都不一樣,有時會交換一些菜啊什么的,大家串著吃。”

熱鬧幸福的大家庭生活在1969年終止了。當年4月,馬思澤的母親去河南干校下放勞動,“我媽媽是家里第一個離開的,我爺爺那時候行走已經很不方便了,他拄著一個高木凳,拖著病腿很慢很慢地堅持從房間里一直走到大門口,把我媽媽送走了。”

再后來是馬思澤的伯父伯母、姑父、父親、姐姐……“我是那年9月離開家的,去的是我母親所在的干校。我走的時候,家里只剩下50歲以上的老人,還有13歲以下的弟弟們。”

1971年,89歲的馬寅初寫信給北京市委,為馬思澤爭取到回城機會,家中其他人也陸續返回北京。“全家稍微安定一點,我爺爺就生病了。1972年他得了直腸癌,住院做手術。手術后,他人生的最后10年基本上就是在輪椅上度過了。”

馬本初的坎坷命運

馬思澤的父親馬本初直到馬寅初臥床之后,才經周總理批示調回北京。他是馬寅初最小的兒子,4歲上學,在馬家第二代中天資最出眾,命運也最坎坷。

抗戰最后一年,不到19歲的馬本初從重慶大學機械系應召入伍,他的工作是給駐前沿部隊的美軍陸空聯絡小組當翻譯。

這個小組的任務是背著一個手搖發電的步話機,在前沿部隊的觀察所里,為中美混合空軍聯隊的轟炸機提供準確的敵方目標、校準彈著點、評估戰果。小組經常遭到日軍的猛烈射擊,“有一次一顆子彈打到我父親的鋼盔上,差一點兒就犧牲了。那個鋼盔父親一直保存到文革開始時才銷毀,同時銷毀的還有一件珍貴的戰利品——一面中國軍隊繳獲的日本太陽旗,上面簽滿了日本軍人的名字,這是我父親離開軍隊時,一位團長贈送的。”馬思澤告訴記者。

抗戰勝利后,馬本初返校繼續學業。畢業后拿到兩所美國大學的錄取通知書,吊詭的命運卻捉弄了他。“因為他中斷了一年學業,畢業那年,正好趕上1948年,國民黨軍隊開始潰敗,政府也陸續南遷。時局變遷,他遵從父命留在了杭州。”

馬本初無奈終止了他的留學計劃,他也是馬家第二代中少有的沒有出國留學的,“我其他的姑姑、伯父大多都出國留學了,有的解放前留英留美,有的解放后留蘇。”

這還只是馬本初壞運氣的開始,“文革”中,他因為曾加入國民黨軍隊被反復審查,“但我父親始終認為:‘我是參加了國民黨的軍隊,但是我打的不是共產黨,我打的是日本人,打的是民族解放戰爭。’”

他一生都沒有繞開“輟學從軍”的影響,馬寅初的人口論觀點被批判后,他的“問題”更加嚴重。這些“問題”改變了他的人生軌跡。晚年退休后,他心中仍對命運不公難以釋懷。

馬思澤為爺爺辯護

“那個時候,一個人趴下,全家臥倒,”馬思澤苦笑一下,“我爺爺和我父親的問題,也直接對我們產生影響。姐姐馬思潤在工廠里表現優秀,單位連續兩年推薦她上北大,但學校一看她檔案,是馬寅初的孫女,立馬就退回來了。那個時代的標準就是這樣,你家庭出身不好,很多事情根本就不能考慮你。”

馬思澤稱自己是在一個“生活條件很優越,但是社會地位又很低的家庭里長大的”,年輕的時候,他“有種強烈的自衛意識”。1975年,他所在工廠的一位副廠長跟他聊天,“你爺爺這個人口問題是因為他歲數太大了,網開一面,不太追究,所以才沒有把他打成‘右派’。”馬思澤回了一句:“這事誰對誰錯還得走著瞧呢!”副廠長一下子愣在那兒,“他沒想到我會說出那么一句話。那時候正是‘四人幫’鬧得最兇的時候,他要是跑去檢舉我的話,我立馬就會被撂倒。”

繼承馬寅初的樂觀豁達

馬思澤從內心里敬重父親,“他真是為革命做了不少貢獻的人,除了打日本人外,在他上大學的時候,我爺爺已經被軟禁在歌樂山,那時候爺爺跟共產黨地下組織聯系的一些書信都是由我父親傳遞的。”

但他更希望父親以及自己這些馬家后人能夠繼承到爺爺的坦然從容。馬思澤笑稱爺爺是一位“陽光老人”,老人家即便是九十多歲之后也常常給大家制造“驚喜”。

1972年,經周恩來總理特批,天津人民醫院院長、“反動學術權威”金顯宅率領醫療小組為90歲高齡的馬寅初做了直腸癌切除手術。

“手術后金大夫去病房查問爺爺的病情,金大夫說天津話,我爺爺說浙江嵊州話,爺爺有些耳背,倆人誰也聽不明白對方的意思。”金顯宅年輕時曾赴美留學,遍訪歐洲,“他知道爺爺也是留美回來的,就改用英語詢問病情。我爺爺馬上就聽懂了,也用英語回答。”馬思澤站在一旁,既驚又喜,“那個情景很難忘,我爺爺九十多歲,金教授也將近七十歲了,兩位古稀老人呱啦呱啦在那兒講英語,反倒是我聽不懂了。”

“不管外面發生什么事情,爺爺該鍛煉就鍛煉,該做研究還做研究,我從來沒有看到他消沉的時候。即便是因‘新人口論’遭到批判,人家貼他的大字報,他每周還是會帶我們去景山、北海甚至香山鬼見愁走路登山。爺爺給后人留下來的最寶貴遺產,除了認認真真做事情,敢于堅持自己的觀點,還有非常重要的一點,就是不管在什么狀態下都樂觀豁達地去生活。”