中國面臨人口負增長風險

2011-12-29 00:00:00徐梅

南方人物周刊 2011年5期

“中國人口問題已經到了一個新的十字路口,允許一對夫婦生育兩個孩子不會造成人口失控。如果還是抱著總量問題不放,不看趨勢,不試點,不行動,時光在流逝,歷史將來會提出拷問,而我們都是當事人。”

顧寶昌,中國人民大學人口與發展研究中心教授、博士生導師,曾于2004年、2009年與多位人口學者、社會學家兩度聯名上書中央,建議調整現行生育政策,“在堅持計劃生育基本國策,嚴格控制多胎的條件下,有計劃地逐步放開二胎生育”。

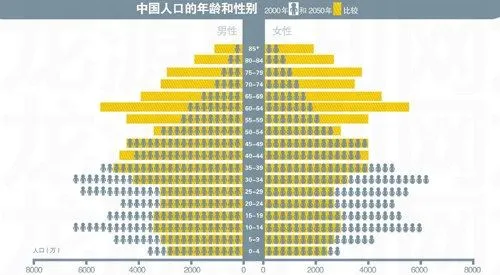

《中國財政政策報告2010-2011》披露:到2030年,中國65歲以上人口占比將超過日本,成為全球人口老齡化程度最高的國家。到2050年,60歲及以上老人將超過總人口的30%,中國社會將進入深度老齡化階段。

“中國人口負增長的大勢已定,21世紀中國面臨的最大風險是人口負增長造成的風險。”顧寶昌教授的語氣低緩凝重。

我國自1980年開始實施絕大多數夫婦只允許生育一個孩子的生育政策,因在農村遭到普遍抵制,1984年起放寬為大多數農村夫婦在頭胎為女孩的前提下,間隔4至5年后允許生育第二個孩子。近年,越來越多的地方取消了間隔要求。

中國人口學界對人口負增長慣性可能造成危害已基本達成共識,爭論的焦點集中在松動、調整,乃至全面放開二胎的時機選擇。

“調整生育政策就是還權于民”,顧寶昌稱這個還權于民的過程一直在進行,“但是并沒有進行完,還要繼續下去。”

人物周刊:六普的人口數據今年4月份就將公布了,您估計我國現有人口總量會有多大?

顧寶昌:不會有太大的增量。這個不需要看數據,看看自己身邊,再到外地轉轉就知道了,好多地方學校都變成養老院,因為沒小學生了。還有一些地方,希望小學建起來了,卻都荒廢了。看看自己周邊,無論城市還是農村,愿意生孩子、愿意多生孩子的育齡女性是多了還是少了?

人物周刊:大城市的直觀感覺是人還是太多,很難真正理解人口趨勢已經發生了根本性的變化。

顧寶昌:很多問題人們都會很直觀地把它歸結為人多造成的,比如北京孩子入托難,但是仔細想想,這究竟是教育資源分配出了問題,還是孩子多造成的?事實上,全國很多民辦大學破產,考大學分數線已經降低20%。去年北京戶籍高考人數減少1.7萬,上海的大學已經連續3年沒招滿了。

人物周刊:如果毛主席當年不批判馬寅初和那些社會學家、人口學家,在建國之初就有計劃地控制人口增長,或許就不會出現長達30年嚴厲的一胎制,出現今天這種脆弱的“421”家庭模式吧?

顧寶昌:(笑)馬寅初的問題要歷史地看。當時社會對人口問題的認識不足,整個世界都存在同樣的問題。上世紀60年代,世界衛生組織要開一個會討論人口問題,多國政府拒絕參加,第一次世界人口會議直到1974年才開成。

對人口問題的認識是一個過程,你認識得越晚,積累的問題就越嚴重,付出的代價就越大。馬寅初和那些社會學家當初已經預見到人口激增將要出現問題,提出了建議和對策,但是社會不接受,等到真正要面對的時候已經太晚了。

這和我們現在的情況是一樣的,現在很多人只看總量,不看趨勢。但既然你在做人口研究,你就有責任向社會向公眾向政府要說清楚,這樣下去會出現什么狀況。2004年聯合國發布的《世界人口展望》預測,中國人口將在2030年達到峰值14.46億。峰值是什么意思,就是到頂了!到頂之后就會掉頭向下,人口態勢會發生根本性的變化。中國沒有經歷過生育率很低的時期,將來會怎么樣我們不知道,我們沒經歷過,因此現在更要用一種開放的心態,允許大家去探索。

人物周刊:您主張穩步放開二胎生育,但也有人認為我國人口總量巨大,等到人口負增長真正到來的時候再調整生育政策也不遲。

顧寶昌:人一年只能長一歲,當整個社會已經步入深度老齡化階段,年輕勞動力只占總勞動力的8%至9%,那時再生孩子,解決不了問題。如果現在調整政策,允許生二胎,二三十年后年輕人的隊伍就不至于太萎縮,那么雖然那時候老年人人數很多,但勞動力不會太匱乏,整個社會還能良性運轉。

人物周刊:相對寬松的生育政策會不會一放就亂?

顧寶昌:上世紀80年代,甘肅酒泉、山西翼城、河北承德、湖北恩施等地經中央批準,推行了“二孩政策”。

2005-2006年,我們對這些地區的人口態勢進行了實地調研,調研成果匯總為《八百萬人的實踐——來自二孩生育政策地區的調研報告》一書。實行生二孩的地方,多年來人口增長并不快,而且生育率沒有出現反彈,二孩越來越少,三孩微乎其微,出生性別比正常。

人物周刊:也就是說,即使每對夫婦可以生兩個孩子,也會有很多人不想生、不會生了。

顧寶昌:是的。我們在蘇南、蘇中、蘇北選了6個縣進行調查,18000多位婦女。調查下來,4000多位婦女按照現有政策,可以生兩個孩子,但是已經生了兩個孩子的不到10%。我們問她們,覺得幾個孩子好?其中45%認為生兩個孩子好。我們又問,你說生兩個孩子好,什么時候打算生第二個孩子?結果,她們很多說“想是想,但生是不生的”。明確表示要生第二個孩子的只有20%。這又給我們一個啟示,愿望和行動之間有差距。

生育政策調整已經事不宜遲,異常緊迫,應當及早著手,不應貽誤時機。

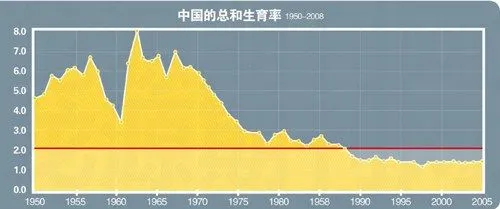

(圖表數據由顧寶昌教授提供)