巍巍太行 民族傲骨:八路軍總部軍工部領導下的軍事工業(下)

2011-12-29 00:00:00李瑞華更云畢鵬

輕兵器 2011年20期

太行工業學校

太行工業學校是抗日戰爭時期八路軍總部創辦的一所軍事工業學校,因校址在晉冀魯豫根據地的太行區,故稱太行工業學校,簡稱太行工校。

1940年9月,彭德懷副總司令在八路軍總部軍工部召開的會議上指示:“要盡快開辦工業學校,吸收有知識的青年和工人,為軍事工業培養管理干部和技術人才。”軍工部當即以從抗日軍政大學和冀中軍區調入的特種兵技術干部為基礎,在山西省黎城縣下赤峪村成立軍工部干部訓練隊,簡稱“干訓隊”。干訓隊下設兩個分隊,一分隊培訓軍事工業技術,二分隊培訓軍事通訊聯絡,共有學員70余人。

1941年1月,干訓隊奉命從下赤峪村搬到黎城縣看后村,籌備成立太行工業學校。同時,八路軍總部向各根據地發出指示,要求選派一些干部和戰士到學校參加培訓。

1941年3月,軍工部各廠、冀中軍區、冀魯豫軍區、太行軍區、山西青年決死縱隊、總部直屬單位共選派學員96名,陸續來到看后村。5月,太行工業學校正式成立,并舉行了隆重的開學典禮。此時學校共有教職工20人,學員129人,根據文化程度分別編為2個機械專科班、2個普通科班、1個預科班和1個會計班。同時,這6個教學班又分編為3個武裝排,以適應邊學習、邊戰斗的形勢需要。校長由軍工部劉鼎部長兼任。

1941年5月,根據各科學員的入學程度,制定了學習年限和教學計劃。預科3個月,畢業后升入普通科;普通科6個月,畢業后升入專科;專科8個月畢業。

為了適應戰爭環境,學校訂有兩套計劃,即平時的教學計劃和戰時的反“掃蕩”計劃。學校有一支幾十人的武裝自衛隊,稱為工校自衛隊,隊員是從各教學班挑選出來的,多數是有戰斗經驗的共產黨員。他們平時在教學班里學習,并抽出一定時間進行軍事訓練,戰時按照自衛隊的編制全部集中起來。工校自衛隊不僅是學校的護衛隊,而且是軍工部機關的警衛隊。在反“掃蕩”中,軍工部機關和太行工校一起行動,工校自衛隊聽從軍工部的指揮,保護軍工部機關和首長的安全。

1941年下半年,專一班到工廠實習鉗工,全班20多人分散到軍工部一所、二所和軍工部機器制造廠等3個單位。學員按照實習計劃,向工人師傅學銼棱角、銼平面、鉆孔,進而學做角尺、卡鉗,然后學做產品。經過幾個月的實習,學員的鉗工操作技術達到了3年學徒的水平。1943年4月初,專二班到柳溝鐵廠實習,學會了翻砂的操作技能。

1941年10月,為了加強學校的領導和師資力量,軍工部調柳溝鐵廠副廠長劉致中任副校長,主持學校行政工作,調軍工部四所所長陳志堅到校任教,他們兩位都是北洋大學畢業的高級知識分子。后又調一批大學畢業生到校任教,有力地保證了教學工作的順利開展。同時,又補充一批學員,新增2個普通班。這一年,為在根據地開展地雷運動,學校舉辦了兩期爆破訓練班,學員是各縣、區的武委會干部,主要講解地雷的制造和使用。

1942年2月初,敵人進行年關“掃蕩”,工校隨軍工部安全轉移到黎城縣白寺峧村,黃崖洞水窯一所的職工把機器埋藏好后轉移。但有一大批鋼絲、鋸條、銼刀和黃色炸藥等存放在黃崖洞里,這些是根據地的奇缺物資。彭副總指示要把這批物資搬出來,軍工部決定派工校自衛隊返回黃崖洞完成這項任務。當時,敵情很嚴重,時間緊迫,進攻黃崖洞兵工廠的敵人已經從后山下來,工校自衛隊冒著生命危險,完成了搶救貴重物資的任務。

1942年5月19日,敵人集中兩萬多兵力,對太行區大舉進攻。太行工校駐在遼縣(現左權縣)澤城,反“掃蕩”開始后,隨軍工部一起轉移。5月25日,工校師生轉移到遼縣十字嶺,總部機關也在這里。敵人對這個地區進行“鐵壁合圍”,左權副參謀長在指揮戰斗中英勇犧牲。太行工校師生沖出了包圍圈,但副校長劉致中英勇犧牲。普二班班長、共產黨員吳劍英帶領幾位同學,在山溝里轉移,當他在前面探路遇到敵人包圍時,立即拉響手榴彈,壯烈獻身,用自己的生命保衛了同學們的生命安全。

1942年7月,遵照黨中央“精兵簡政”的指示,軍工部所屬單位有一半職工被精簡。為了保存和培養干部,軍工部從其中調選了200人,到太行工業學校學習,全校人員增至317人,校址遷往武鄉縣溫莊村。軍工部隨后派德國留學生、冶金技術專家陸達接任副校長,先后抽調郭棟材等一批受過高等教育的技術骨干到學校任教,成就了太行工校發展的鼎盛時期。

學校的辦學條件異常艱苦,但師生們的學習熱情都很高。學校沒有固定教室,師生們就在村子的場院里、大樹下或窯洞內上課;沒有黑板,老鄉們將自家的門板拆下來當黑板用;沒有凳子,學員們就以石為凳,或盤腿而坐,以膝蓋為課桌;缺少紙張,他們就用樹枝在地上寫;沒有宿舍,就住在老百姓家。 教師郭棟材早年畢業于日本東京工業大學,后又攻讀研究生,回國后曾任東北大學工學院、河北工學院教授。在教學中,他從軍工生產實際需要出發,自編講義。在講課時,深入淺出、具體生動,深受學員歡迎。

1943年6月14日,敵人進占蟠龍鎮,距太行工校駐地溫莊村只有4km,直接威脅到學校安全,太行工校因此撤離溫莊村,遷移到黎城縣井上村一帶生產渡荒,學校從此停課。9月18日,軍工部決定太行工校停辦,并于9月20日將全校257人重新作了分配。其中開赴延安75人,調軍工部各廠73人,留軍工部待命55人,到太岳軍區籌建兵工廠54人。

太行工校辦學期間,培養了一批軍事工業技術管理干部。這批學員出校后,為太行區、太岳區和延安的兵工事業做出了各自的貢獻。解放戰爭時期,很多人任工務科長等中層以上領導干部。全國解放初期,他們先后奔赴全國大中城市接管工廠,成為工業戰線上的骨干力量。

抗戰勝利后,為繼續培養軍工管理干部和技術人才,1946年2月,太行工業學校在山西省長治市恢復,改稱長治工業學校,學員有100多人。1946年7月,蔣介石在全國挑起內戰,學校被迫再次停辦。

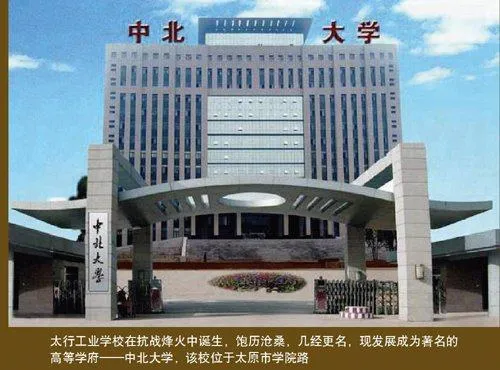

1949年初,解放戰爭即將在全國勝利,華北兵工本著既滿足戰爭需要又兼顧未來的發展方針,進行了較大調整。華北人民政府決定,在太原市再次建立兵工職業學校,并于當年9月正式開學,邸耀宗任校長,設中級部和初級一、二、三部,共有學員1600多人。1951年以后,學校經過幾次調整,并幾度更名,到1958年9月擴建為太原機械學院。1993年,更名為華北工學院,2001年學校60周年校慶時,薄一波為學院題詞“人民兵工第一校”。2004年6月經教育部批準更名為中北大學。時至今日,兵工泰斗——該校第一任校長劉鼎的塑像靜靜地立在中北大學柏林園里,接受著師生們的瞻仰。

柳溝鐵廠

柳溝鐵廠是八路軍總部制造手榴彈、地雷和鑄造炮彈毛坯的兵工廠。1938年4月,由中共山西省武鄉縣委動員武鄉縣工人抗日救國會在該縣曹村的白龍洞廟開辦了一家小型兵工廠,起初只有7~8名工人,鐵匠爐1臺,收集民間廢鐵制造大砍刀。后發展到30余人,開始手榴彈的研制,于9月18日造出首批木柄手榴彈。為了解決生產手榴彈所需的生鐵,10月將兵工廠遷到了柳溝村。

柳溝村位于武鄉縣東南部的一條山溝里,盛產煤炭、鐵礦石等,當地百姓長期以來就有采煤開礦、土法煉鐵的傳統。兵工廠遷駐柳溝村后,縣工會與村中的成誠鐵廠、永恒鐵廠等數家私營小工廠商定:采取集資合股的辦法由20多戶股東與縣工會合營開辦鞞(bǐng)山工廠,主要制造手榴彈。鞞山工廠開辦半年,由于經營管理不善,難以維持。經過縣工會領導和八路軍總部協商,決定從1939年4月1日起鞞山工廠交八路軍總部直接領導,編屬軍工部黃崖洞一所一廠,私人股東一律退出,所欠債務由總部償還。

鞞山工廠由八路軍總部接管后,有職工220人,土窯洞工房6間,砂箱50多副,土法煉鐵方爐1臺。為擴大生產規模,總部將該廠進行了整頓和擴充。首先將工廠更名為柳溝鐵廠(保密代號“焦作”),并將129師遼縣楊家莊炸彈廠與115師壺關縣炸彈廠的全部人員和設備合并到柳溝鐵廠。調北京清華大學土木工程系畢業的高材生高原任廠長,冶金工程師劉致中任副廠長,留學英國的冶金博士張華清任技術顧問(張華清原為太原育才煉鋼機器廠煉鐵部主任,太原淪陷前夕,攜家眷投奔抗日根據地,時年已過6旬,職工尊稱張老先生)。此外,還從冀南、晉冀豫各支隊所屬修械所先后調來數批做手榴彈的技術工人,職工增加到460余人。工廠設有工務、材料、管理3個科,1個警衛隊和3個生產隊。

第1生產隊下轄完成股、鐵工股。完成股除裝配手榴彈外,還制造雷管、導火線,并用麻桿燒碳,制造黑火藥。第2生產隊下轄煉鐵股,熔煉生鐵以供應翻砂股和鐵工股。第3生產隊下轄木工股和翻砂股,負責翻砂和制造手榴彈木柄。

為提高手榴彈的質量,工廠對接管前的產品進行了三方面的改進:一是拉火帽內的點火藥由火柴頭藥(主要成分是磷)改為主要成分是雄黃氯酸鉀的點火藥,并外加蠟皮,從而保證了拉發火的可靠性,提高了手榴彈爆炸率;二是改變黑炸藥的配方比例和方法,增強了爆破力;三是彈殼由圓柱形改為橢圓形,表面預制有方格花紋,使爆炸破片增至50余塊,提高了殺傷力。在這些改進過程中,職工克服了重重困難,有的甚至流血犧牲,如在拆卸、解剖手榴彈時,為保證安全,工人拿到野外進行,就地挖一深坑,一旦發現有爆炸危險就迅速將手榴彈扔入坑內,這樣雖然略微減少了事故,但傷亡仍時有發生。其中石成玉、教逢春兩家人在手榴彈的試驗中作出了突出貢獻。

為了提高手榴彈的爆炸威力,石成玉全家都參與了改進炸藥配方的試驗,在試驗時他妻子和弟弟因爆炸事故犧牲,他沒有退卻,終于使手榴彈由一炸兩瓣提高到幾十塊,乃至百余塊。

教逢春全家7口人從事發火藥的研制工作,他的兩位叔叔、妻子、孩子先后在爆炸事故中犧牲,他自己也多次受傷,但他一直戰斗在危險的崗位上,終于摸索出多種發火藥的生產規律。生產中出現任何問題都請他去解決,被譽為太行山上治理火藥的“外科醫師”。

“百團大戰”后,八路軍繳獲了一批日軍在山地作戰中具有較強殺傷力的50mm擲彈筒。軍工部遵照彭德懷的指示,組織工廠技術人員試造50mm擲榴彈,柳溝鐵廠負責鑄造50mm擲榴彈毛坯。而柳溝鐵廠煉的是白口生鐵,質硬而脆,鑄造成彈坯后不能切削加工成成品殼體。這個問題解決與否,成為50mm擲榴彈能否生產的關鍵。為解決這個問題,柳溝鐵廠煉鐵試驗小組在軍工部陸達的指導下,采用土法燜火技術(將白口生鐵鑄件裝入高溫爐,密封后加熱,使白口生鐵鑄件變軟到可以加工切削的程度,這種韌化處理技術俗稱燜火),終于將彈坯表面軟化,可以進行切削加工。1941年4月,柳溝鐵廠開始批量鑄造生產擲榴彈毛坯,源源不斷地運往水窯一所和高峪三所加工。

為了使柳溝鐵廠集中力量鑄造彈坯,軍工部隨后決定將該廠手榴彈的大批量生產任務交由各軍分區炸彈廠承擔。1941年11月,根據軍工部的指示,柳溝鐵廠派出部分干部和技術人員到太行各軍分區組建炸彈廠,使每個軍分區都能按統一的規格和質量要求生產。與此同時,軍工部還為太行各縣武委會主任、民兵隊長講述地雷制造和爆破知識,開展“人人會造雷,家家有地雷”的爆破運動。

柳溝鐵廠除生產手榴彈、50mm擲榴彈毛坯外,還研制無煙火藥原料。1941年春,軍工部派王錫嘏(gǔ)率領12名工人到柳溝進行自制硫酸的試驗并獲得成功。

1942年,日軍加緊了對根據地的“掃蕩”。為保存軍工實力,軍工部決定將工廠規模縮小,于同年3月分別遷往3個地方設廠,有正式職工243人。一分廠由原柳溝鐵廠的鐵工股組成,遷駐莊底村(1943年6月又遷駐左權縣后莊村)。除繼續鑄造手榴彈彈殼和50mm擲榴彈毛坯外,還增加了60mm擲榴彈、82mm迫擊炮彈毛坯的鑄造。二分廠由原柳溝鐵廠的火工股、完成股和青城鐵廠的部分工人組成,遷駐黎城縣卜牛村,組裝手榴彈和生產黑色炸藥。三分廠由原柳溝鐵廠的硫酸實驗組為基礎組成,遷駐黎城縣白寺峧村,主要生產硝化棉發射藥。3個分廠仍在柳溝鐵廠的直接領導下組織生產,鐵廠廠部設在一分廠莊底村,廠長高原。

1944年5月,日軍被迫撤離蟠龍鎮。同年7月,軍工部派陸達等到莊底村重建柳溝鐵廠,定名為軍工部四廠(抗戰后期,軍工部對軍事工業進行大調整,組編成九廠一所,柳溝鐵廠為其中的四廠),陸達任代理廠長。四廠設3個生產部,翻砂部在莊底村;煉鐵部在馬嵐頭村;煉銅部在馬嵐頭村對面一帶,主要試煉黃銅,供制造彈殼用。

柳溝鐵廠重建后,職工恢復到300多人。在恢復生產的同時,工廠集中技術力量,進一步研究改進燜火工藝。原來的白口生鐵燜火方法,雖開創了太行根據地制造術的先河,但燜出的彈殼毛坯質量不穩定,在切削加工時,有的因燜火溫度高或時間長而一車即碎,有的因燜火溫度低或者時間短而車不動,因此而報廢的彈坯率極高,嚴重影響了炮彈質量和產量的提高。為解決這一技術難題,陸達運用美國黑心韌化處理方法(即將白口生鐵鑄件在950℃高溫爐內長時間加熱,使碳化鐵分解,析出碳,鐵鑄件則可切削加工),并在技術工人孫兆喜等人的配合下,改造了土方爐,創造了火焰反射式加熱爐,使燜火產品的合格率由30%多提高到95%以上。燜火技術的成功,為各廠炮彈產量的成倍增長奠定了基礎。

抗日戰爭勝利后,鑒于內戰即將爆發,軍工部決定擴建柳溝鐵廠。1946年春擴建工程正式開工,在擴建的同時,組織機構也作了調整。1946年7月,軍工部決定將左權縣蘇公炮彈廠(后從蘇公村遷至武鄉縣麻田村)、顯王鍛造廠與柳溝鐵廠合并,組成三合盛兵工廠,3個廠仍在原地生產。1946年10月,三合盛兵工廠改稱晉冀魯豫軍區軍工處兵工一廠。廠長李作錦,共有職工1000余人。廠部在柳溝,管理機構設工務、材料、檢驗、會計4個科。

1948年1月,柳溝村新建廠房投入使用,麻田、顯王兩處的人員和設備全部遷到柳溝,職工達1440人,各種機器共300余臺。1949年6月,解放戰爭已近尾聲,前方對50mm擲榴彈的需求逐漸減少,柳溝鐵廠奉令停止生產。

在解放戰爭時期,柳溝鐵廠的基本生產任務是50mm擲榴彈,1947年2月開展的爭創“劉伯承工廠”運動中,激發了廣大職工的積極性,全年完成50mm擲榴彈309200發,是1946年產量的3倍。1948年,為貫徹華北兵工會議精神,柳溝鐵廠加強生產管理,全年生產50mm擲榴彈共483540發,是歷年生產最多的一年。整個解放戰爭中,柳溝鐵廠共生產50mm擲榴彈1172321發,且生產成本逐年降低,質量逐年提高,對贏得解放戰爭的勝利做出了重要貢獻。

下赤峪子彈廠

下赤峪子彈廠位于黎城縣下赤峪村。1940年3月建廠,最初主要是復裝槍彈。廠房設置在關帝廟內,參加生產的有50余人,廠長王化南。

工廠最初有3臺子彈專用機和1臺沖床,其中3臺子彈專用機是國民黨軍隊扔在寶雞車站,被周恩來發現,令西安兵站送往太行根據地。該廠由王化南等人進行槍彈試制,他們因陋就簡,克服重重困難,只用2個多月,在1940年五一節就復裝出質量完全合格的7.9mm槍彈500發。到8月中旬,便生產出10 萬發,有力地支援了百團大戰。

隨后,該廠幾經搬遷,不斷發展壯大,并組織了復裝槍彈小分隊,每個小分隊10余人,攜帶成品彈頭和修復槍彈的簡單工具、底火、無煙藥,跟隨作戰部隊行動。哪里打過仗,有了彈殼,就在哪里復裝槍彈。1943年,復裝槍彈數量達100余萬發。

1944年底,從晉察冀軍區調入該廠的孫艷清和沈鼎祥合作,以銅錢為原料,先煉出鋅,然后用電解技術,提煉出純銅,合成三七黃銅,用自己設計制造的沖壓機,經多次輾壓、沖盂、引伸、收口等程序,制出了全新的槍彈。

軍工部機器制造廠

1940年4月,八路軍軍工部根據總部部署,從黃崖洞和高峪兵工廠抽調部分技術人員和設備,在遼縣(現左權縣)上口村組建了制造兵器專用設備的實驗所。后因上口村是麻田通往縣城的交通要地,為避免機器設備遭日軍掃蕩破壞,于1941年1月將實驗所遷到距麻田15km的尖廟村,正式成立了軍工部機器制造廠,對外稱“油坊”。

廠長初為胡啟貴,后為王乃新。有職工100余人,有機器、機床設備10余臺。主要制造軍工專用的簡易機床、車床、沖床、剪切機等,并負責冀南銀行印刷廠、《新華日報》印刷廠、衛生部制造廠、供給部被服廠等單位的機器、機械、工具及零部件的制造、修理工作。

當時工廠的工具設備來源有4種渠道。一是從敵戰區或延安運來,比如以蒸汽作動力的天軸皮帶傳動的機床;二是工人自己制造的簡易專用機床,如水泵、手搖轉動機器;三是改造的小型拐鉆、深孔平鉆、六輪絞膛刀等手動機器;四是自制的普通小工具,如虎鉗、銼刀、榔頭等。

1942年5月,日軍大掃蕩,軍工機器制造廠遭到日軍的嚴重破壞,人員和機器設備損失嚴重。這次“掃蕩”結束后,軍工部機器廠奉命解散,人員和機器設備分遷到蘇公村、漆樹溝村、黃崖洞等兵工廠。

源泉化工廠

1942年5月,軍工部在山西省黎城縣白布峧村新建化學廠,初期有職工30余人。同年9月,試制成功硝化棉槍彈發射藥。1944年11月,該廠遷往黎城縣源泉村擴建成源泉化工廠并正式投產,主要生產火炸藥。1946年1月,該廠因在生產硝化甘油過程中發生爆炸事故,9人犧牲,停產整頓。不久,該廠遷至河北省武安縣和村,同年年底再度進山,一部分遷至山西省左權縣隘峪口村建廠,一部分重返源泉舊址恢復生產,盛時月產工兵用炸藥10萬千克。

彭莊子彈廠

抗戰進入反攻階段后,戰爭規模和人民軍隊數量迅速擴大,復裝槍彈供不應求。自己制造新彈殼,生產全新槍彈,成了亟須解決的問題。于是,軍工部把解決槍彈生產缺口的任務交給了長期從事槍、炮制造的劉貴福。

1945年初春,劉貴福一行20多人,從邢臺洺水村軍工部三廠,轉到位于左權縣西安村的槍彈廠。劉貴福、孫永富、李尚志分別被任命為廠長、副廠長和教導員。

西安村在清漳河畔,水利資源豐富。他們首先把清漳河水利用起來,建造水輪機,使大量繁重的體力勞動和手工作業由機器完成,生產面貌大為改觀。

這一年,西安村槍彈廠以自煉黃銅為原料,準備自己制造新彈殼。制造彈殼最關鍵的機器是“打底機”,有了打底機和打底的模具,就能把彈殼底部的形狀加工出來。

為了制造打底模具,在劉貴福廠長的指導下,技術人員將彈殼剖開,內部的形狀和結構一目了然,由此測量出彈殼內部各個部位的尺寸,這就是制作樣板和模具的依據。經多次反復試驗,自制的打底機和模具漸漸達到了生產彈殼的技術要求。

制造彈殼有一系列的工序:下料、多次引伸、退火、打底、燒口、收口、切口、車底等,再將彈殼、底火、火藥、彈頭裝配在一起,制成槍彈。經過多次射擊試驗,性能達到要求,自制的全新槍彈試制完成了。

在日軍投降前夕,第一批2萬發全新槍彈送往前線試用。前線傳回了性能良好的喜訊。該廠全新槍彈的誕生,表明太行山根據地已進入自造槍彈的新歷程。

1946年5月,槍彈廠遷到潞城縣垂陽村。不久,蔣介石發動了內戰。1947年槍彈廠又遷到太行山區的黎城縣彭莊村,這里比較靠近原料廠——武鄉縣柳溝鐵廠和源泉化工廠。工廠設在茶壺山下的彭莊村西北角,也稱彭莊子彈廠,對外稱“復義記合作社”,設有鉗工、成品、鐵工、木工、鍋爐、機加、銅爐、鑄鉛、裝配等生產廠房,臥式五節鍋爐、50馬力的立式單缸蒸汽機和100千瓦的直流發電機各1臺,機加工房內設有車床、銑床和砂輪機20多臺。槍彈生產從煉銅、碾片、下料,到沖盂、引伸、成型、裝配,形成了一條完整的生產線,職工發展到400余人。

1947年劉鄧大軍搶渡黃河,千里挺進大別山。軍工部改為晉冀魯豫軍區軍工處,并在所屬軍工戰線開展爭創“劉伯承工廠”運動,各廠之間展開生產競賽。彭莊子彈廠在保證產品質量的前提下,將槍彈的生產工序由16道改為7道,大大提高了生產效率,縮短了生產周期,全年生產槍彈52萬發。

為了提高打底的加工質量,攻關組經過反復研究、試驗、設計,制成一個操作簡便的小型工作臺和一套精巧的沖模,減少了廢品。原來的彈殼燒口工序體力勞動繁重,而且效率低下,廢品較多,攻關組與工人們一起研究改進,制成了一臺燒口機。這臺機器是在一個大鐵盤的周邊鉆孔,裝進彈殼,按照設定的速度旋轉,在固定位置用噴燈將彈殼加熱,減輕了勞動強度。

在處理廢彈殼的過程中,他們發現美國的彈殼底火中沒有固定的火臺(博克賽式底火),中間只有一個大的傳火孔,在大傳火孔上再裝一個活火臺。攻關小組受到啟發,認為美國的彈殼構造簡單,便于加工,既可以提高傳火孔制造工具小沖子的工作壽命,又能提高生產效率,有利于大量生產,而且僅用一個類似藥片大小的薄銅片,就能沖成一個三角形的活火臺。他們分析研究試制后,開始生產“美式彈殼”槍彈。槍彈日產量達到25000發,躍居當時華北解放區各槍彈廠之首。

彭莊子彈廠在八路軍總部軍工部的領導下不斷發展壯大,在抗日戰爭、解放戰爭中,生產各種槍彈800多萬發。在爭創“劉伯承工廠”運動中又做出了突出成績,榮獲晉冀魯豫邊區政府授予的錦旗。

1949年8月,彭莊子彈廠并入長治華北兵工局第二兵工廠。在抗日烽火中誕生的彭莊子彈廠至此完成了其歷史使命。

除上述兵工廠之外,軍工部還建有一些小型兵工廠,如1941年3月在山西省和順縣建成“軍工部炸彈廠”,1942年3月在山西省沁源縣建成“太岳復裝子彈廠”……在抗日戰爭的艱苦歲月里,太行區的兵工廠生產出各種武器彈藥,源源不斷地運往抗日前線,成為埋葬侵略者的尖兵利器。(全文完)

編輯/曾振宇