目標“指引者”

2011-12-29 00:00:00王磊劉新枝馮偉

輕兵器 2011年20期

戰場上的“火眼金睛”

現代戰場上,精確制導武器憑借著強大的打擊威力,使戰場安全和生存問題變得更加突出,也使交戰雙方對重要目標的防護更加重視。防御方通過利用先進的偽裝技術,設置大量虛假目標,并將重要目標的配置位置不斷變化,從而使目標被發現的概率大大降低,進攻方精確打擊的效果大打折扣。此時,進攻方滲透潛伏至目標區域的特種部隊便可成為精確打擊的“火眼金睛”,他們利用先進的偵察儀器,通過抵近仔細偵察,詳細了解和掌握目標的最新情報,將目標的性質、數量、種類和位置等有效信息以先進的通信傳輸手段發送到遠程火力指控中心,引導遠程導彈部隊、航空兵和艦艇部隊對目標實施精確打擊。

這一過程便是我們常說的引導打擊行動,在實戰運用中,這種方式使得引導打擊行動發揮出戰斗力“倍增器”的獨特作用。

行動鏈條

引導打擊行動可以分為“偵察-定位-召喚-打擊-評估-校正-再打擊-摧毀”等幾個前繼后續、相互關聯的行動。在這個鏈條中,每個行動都環環相扣,上一個行動完成的好壞直接影響到下一個行動的進行。

引導打擊行動的目標通常位于敵縱深區域內,防守嚴密、戒備森嚴。要完成這一任務,己方特種部隊必須秘密滲透潛伏至目標附近。滲透是否到位、潛伏是否安全,是執行任務的前提,將直接關系到引導打擊行動的成敗。一旦滲透方式和路線選擇不慎,就有可能提前被對方發現,不等靠近目標就導致行動失敗。因此,滲透時,可選擇翼傘滲透、蛙人泅渡、徒步迂回等方式,秘密穿越敵防守前沿,成功抵進至目標區域建立偵察陣地。有隱蔽、良好的生存和通視條件的陣地,是實施偵察的理想場所,也是偵察活動的有效依托。

在引導打擊行動的鏈條中,偵察是為了更好地發現目標、明辨真偽,是為了明確目標的數量、種類、性質,從而為打擊行動提供決策依據,有利于火力指控中心依據目標實際情況靈活選擇使用哪種部隊、何種火力、什么彈藥對目標實施精確打擊。定位是為了確定目標的位置方位,借用軍事地圖與現地對照相結合的方法確定目標的坐標參數,為打擊行動提供數據參考。

召喚是為了把獲得的情況通過先進通信手段上報指控中心,引導火力對目標實施打擊。其具有報知和引導的一體兩面屬性,在行動時要分步實施:首先要向指控中心報告偵察情況,其次要采取各種方法加強引導協同。通常引導的方法有激光指示法、無線電通報法、標志引導法等。在己方火力對目標實施打擊后,并不意味著任務的終結,引導分隊還需對打擊情況進行評估,判斷目標是否被擊中以及損毀程度,是否有必要進行再次打擊或重新校正目標參數后再打擊,這樣才構成一個完整的行動鏈條。

在確認目標被摧毀后,引導分隊要依據上級命令和戰場實際情況,決定是否執行后續任務或撤出戰斗區域。通常,在目標被摧毀時,引導分隊就可能暴露了行蹤,應該迅速轉移或撤出目標區域。在撤出戰斗區域時,要加強與接應分隊的協調,事先確定好接應地點、時間和聯絡方式,對于尾追的敵人要機動靈活地甩掉,不到生死關頭不與其接觸和交火,防止被敵圍殲,錯過撤退時機。

武裝到牙齒

引導打擊行動能否有效發揮,仰賴于一定的物質基礎,從某種程度上說,執行引導打擊任務的隊員必須“武裝到牙齒”。

引導打擊行動面臨的戰場環境異常險惡,須攜帶不同戰術作用的輕武器,以便在必要時進行自衛還擊。

在執行時,引導分隊還必須攜帶先進的偵察儀器、通信聯絡設備、定位導航設備以及激光-目標指示器等裝備。偵察儀器通常包括高倍望遠鏡、夜視儀以及戰場雷達等。通信聯絡設備包括短/中/遠程各型通信器材,短程通信器材通常用于小組成員間的聯絡與通信,中/遠程通信器材則用于小分隊與指揮中心的通聯或陸空協同。定位導航設備能準確確定自己所處的位置和方位,并依此快速測算出目標的精確坐標參數。激光-目標指示器的作用原理,是由其向目標發射已編碼激光,目標則向各個方向上散射,并被安裝在導彈頭部的目標搜索器探測,引導導彈準確擊中并摧毀目標。這些先進的現代裝備,使引導分隊執行引導打擊任務時如虎添翼、盡顯神威。

由于引導打擊行動有時可能需要在目標附近潛伏數天,因此,攜帶營養豐富的壓縮口糧極為必要,既要保證可口,又能有效保持和恢復體力;攜帶裝有吸管的水袋有利于及時補充消耗掉的水分,也是必需品。此外,驅蟲防蚊藥品、御寒服、睡袋及當地服裝(不過當地服裝需慎用,因為一旦被俘將不受日內瓦戰俘公約保護,而被視為敵方間諜——編者注)等也是必備品。

典型戰例:海灣戰爭

1980年代末,隨著兩伊戰爭的結束和世界兩極體系的瓦解,伊、科爭端又突出起來。一心想重鑄阿拉伯歷史輝煌的薩達姆希望在新的國際形勢下,迅速實現國家發展,解決長期困擾的出海口問題,免除在兩伊戰爭中欠下科威特的巨額債務,于1990年8月2日凌晨2時悍然發兵侵占科威特,30萬伊軍以排山倒海之勢越過125km的伊科邊境,僅用10小時就占領了科威特全境。

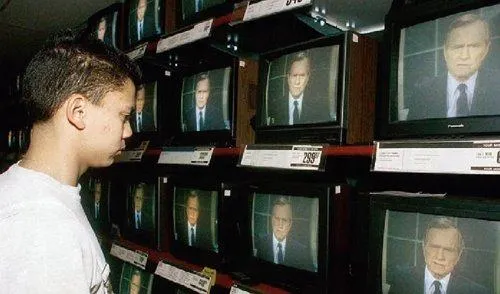

科、伊戰火震驚了整個世界,更使在地球另一側的美國感到芒刺在背。8月2日和3日,時任美國總統老布什主持召開國家安全委員全體會議,最終決定,采取大規模軍事部署行動,以迫使伊拉克撤軍,并為必要時采取軍事打擊行動做好準備。

薩達姆手中的王牌

以美、英為首的多國部隊來勢洶洶,至1991年1月15日,先后有30多個國家承諾出兵參戰,再加上海灣地區的6個國家,共有40多個國家的部隊云集在海灣地區,總兵力達70萬人,裝備飛機3510架,坦克2900輛,裝甲車2200輛,艦艇400艘。伊拉克與多國部隊的武器裝備相比,可謂小巫見大巫。但薩達姆無意屈服,而是積極擺兵布陣,決心與聯軍拼個魚死網破,因為他自恃手中握有一張“王牌”──這就是被西方稱之為“飛毛腿”(Scud)的導彈。

飛毛腿導彈是前蘇聯在冷戰時期開發并被廣泛出口的地對地戰術彈道導彈,名為SS-1戰術彈道導彈,西方情報局將其稱為“飛毛腿”。該導彈系統主要包括導彈及地面設備兩大部分。導彈彈長11.16m,彈徑0.88m,起飛質量6.3噸,射程為50~300km,命中誤差不超過300m。地面設備主要有運輸/發射車、大地測量車、指揮車、電源車、推進劑加注車、測試車、消防車等。飛毛腿導彈主要用于打擊敵方機場、導彈發射場、指揮中心、軍事設施、兵力集結地、交通樞紐等重要目標,其可在預先設定的發射點實施定點發射,也可機動發射,從瞄準到發射大約需要7分鐘。

不過,伊拉克從前蘇聯大量進口飛毛腿導彈后,在薩達姆的授意下進行了改裝,主要是減小戰斗部質量,增加射程,使射程由原來的300km增加到660km。

一群“來自地獄的人”

1991年1月17日,空中打擊正式開始,聯軍在伊拉克和科威特完全占據了空中優勢。因為無力與聯軍展開空戰,薩達姆把賭注押在了飛毛腿導彈上,他命令將導彈對準以色列。從戰術上看,飛毛腿導彈并沒有什么重大作用,但卻在戰略上達到了薩達姆的預期目的——如果持續的導彈襲擊把以色列卷入戰爭,那么聯軍的陣營就會瓦解,因為多國部隊雖然組成了一個國際聯盟,但這個聯盟極其松散,只要阿拉伯國家的“死敵”——以色列參戰,聯盟就會自行瓦解。薩達姆賭對了,許多聯軍飛機不得不暫時放下預定目標來搜索飛毛腿導彈,于是飛毛腿導彈的固定發射裝置幾乎全數被摧毀,但移動發射裝置很難找到。

鑒于此,聯軍指揮官決定實施特別行動,抽調了幾個中隊的陸軍特種部隊進行部署,以搜尋移動發射裝置。

行動計劃很快制定出來,特種部隊從蘇丹北部沙漠的阿杰夫空軍基地出發,負責搜索號稱“飛毛腿走廊”的加伊姆東北部的一個沙漠地區。這些隊員大都來自威名顯赫的綠色貝雷帽和三角洲部隊。對于其對手來說,他們的出現,就意味著災難和死亡,因此稱他們為“來自地獄的人”也不為過。

60名精兵出征

這次行動代號為“狩獵飛毛腿”。為了全力保障這次行動,美軍保障分隊急調了最先進的武器裝備。隊員們身著荒漠迷彩服,除攜帶性能先進的輕武器、偵察儀等裝備外,還配有一種數控靜止圖像攝影機,它能夠把圖像通過衛星直接傳送回多國部隊總部和五角大樓。

在一個寂靜漆黑的夜晚,裝備精良的特種隊員秘密搭乘MH-53J“鋪路微光”特種作戰直升機上路了。降落到沙漠腹地的這批隊員迅速化整為零,以3~6人為一個行動小組,很快消失在沙漠之中。隊員們晝伏夜出,行動詭秘。正如戰后《華盛頓郵報》報道:“白天, 沙漠中的烈日無情地炙烤著,隊員們將全身埋在沙子中,以防被伊軍士兵發現任何蛛絲馬跡。狂沙不時劈頭蓋臉地吹來,隊員們又饑又渴。然而,對于這群經歷過嚴格訓練、無所不能的精兵們,任何困難都不在話下,他們只是偶爾拿出隨身攜帶的水壺喝上一兩口水,就繼續堅持著,熬過白天,待到夜間再出來尋找目標。”

“飛毛腿”飛不起來

就在隊員們潛入伊拉克幾小時后,設在沙特利雅德的多國部隊總部就收到了他們發回的第一批精確的目標圖像和坐標。當天夜晚,他們中的一支偵察小隊搜索至伊拉克至約旦公路的一座橋梁附近。沙漠中一陣狂風驟然而起,1名隊員順勢滾進橋梁下面的涵洞里想尋找一個避風處,忽然視野里出現了幾個隱隱約約、黑乎乎的影子。而夜視儀里清清楚楚地顯示,9個飛毛腿導彈的機動發射架就隱藏在那里。他們立即報告小隊長,并及時將這一消息發回了利雅德總部,這些機動發射架隨后即被摧毀了。

戰果最豐厚的是第6行動小組,一次竟然發現了26枚飛毛腿導彈。當時他們已在伊拉克腹地持續苦苦地搜索了20多個小時,仍一無所獲。隊員們感到精疲力竭,便決定稍事休息。突然,1名隊員在他的望遠鏡所及的視線里發現了一個小黑點兒,他急忙坐起身來觀察,這個小黑點兒竟然是一座正在緩慢移動的導彈發射架!接著,他向四處搜索。憑經驗,他知道伊軍很可能在這一地區還隱藏了其他導彈發射架。果然不出所料,他發現伊軍正有二十幾個導彈發射架向這一地區集結。隨后,他拿出隨身攜帶的全球定位系統(GPS)微型接收機,確定自己所在的準確位置,把GPS提供的精確坐標等相關數據,準確發回多國部隊總部,此時已是海灣戰爭的最后一天!中央總部接到報告后,立即命令空軍直升機部隊以最快速度撤出這一地區的隊員。在隊員們剛剛登上飛機不到10分鐘,聯軍的“戰斧式”巡航導彈就從天而降,接著美軍的攻擊機群便出現在伊軍的導彈陣地上空。“小牛”空地導彈、“斯拉姆”空地導彈、集束炸彈暴雨般地落在伊軍的導彈陣地上,把這塊沙漠幾乎炸成了一個大盆地。就這樣,伊軍26枚導彈化為灰燼,薩達姆的作戰計劃也隨著這26枚導彈一起灰飛煙滅了!

戰爭結束后,聯軍雖然在那片地區發現仍有少量可供發射的飛毛腿導彈,但是實際上自2月26日以后開始,伊拉克方面就再也沒有一次成功的導彈襲擊記錄了。到聯軍開始發動空襲的第5周,伊拉克的飛毛腿導彈就完全“飛”不起來了。

特種部隊的成功經驗

一是廣泛部署特種兵力海灣戰爭中,特種部隊身處的是敵后沙漠殘酷惡劣的自然環境,面對的是伊拉克采用各種極端手段的巨大危險。聯軍指揮官從整個戰爭全局出發,動用特種部隊執行敵縱深獨立作戰任務,部署了有史以來規模最大的特種作戰部隊,廣泛執行偵察收集情報、破襲重要目標、引導打擊等任務,充分發揮了戰斗力“倍增器”的作用。

二是戰術靈活在深入伊軍縱深實施偵察引導作戰時,特種部隊隊員能夠采用多種作戰手段,積極主動地開展偵察活動。他們根據伊軍使用飛毛腿導彈的特點,晝伏夜出,秘密搜索,有時化裝成當地民眾抵近偵察,單獨或以3~6人的小分隊潛入到敵重要設施、道路附近,偵察敵人的部署和活動,利用隨身攜帶的大功率圖像和數字傳輸設備向聯軍總部發送實時情報,為有效摧毀飛毛腿導彈提供了準確情報保障,從而大大減輕了對多國部隊以及以色列的威脅。

三是技能過硬特種部隊滲入到伊拉克境內后,各行動小組分散活動在伊拉克西部地區。在沙漠環境中,白天烈日炙烤,晚上溫度又急劇下降;有時又狂風大作、沙石飛揚,打得人暈頭轉向。這樣殘酷的環境對隊員身心素質都是全面的考驗。而且,伊軍往往是在夜晚發動導彈襲擊,夜幕又為聯軍特種部隊隊員發現、識別目標增加了難度。因此,在復雜險惡的特殊環境中,充分體現出了隊員們過硬的個人素質和頑強的適應能力。

四是協同密切要想取得引導打擊任務成功,必須保證引導分隊進得去、聯得上、撤得回。因此,美特種部隊積極與空軍的MH-53、“鋪路微光”、陸軍的MH-47E“支努干”直升機加強協同。在同友軍的協同方面,為了避免發生誤會,防止誤傷友軍,美、英兩家特種部隊劃分不同的地區分別執行搜索行動,同時還互相通報聯系方式,以便必要時進行相互合作與支援。

五是備戰積極特種部隊開赴海灣地區后,并非處于消極待命狀態,而是積極利用當地的沙漠地形,進行沙漠環境下的臨戰訓練,熟悉沙漠環境,演練沙漠地形搜索前進的方法、與敵遭遇的各種處置措施、偵察通信器材的使用與維護、沙漠環境的生存與隱蔽等內容,有針對性地做好了各種準備工作,為爾后的成功奠定了堅實的基礎。

編輯/鄭雙雁