6.5~7mm槍彈:歷史上與主流槍彈失之交臂

2011-12-29 00:00:00劉曉海

輕兵器 2011年8期

在現代槍彈發展史上,6.5~7mm口徑槍彈一路頑強走來,但卻一次次與軍用主流槍彈擦肩而過。在此,我們通過每一個重要歷史階段對主流槍彈的選擇及其與6.5~7mm槍彈的交錯,審視一下槍彈發展的思潮——

一戰時期(1914~1918年)

7.5~8mm口徑槍彈的天下

7.5~8mm口徑槍彈主流地位的確立

步槍彈按口徑大致可以分為小口徑彈(6mm以下)、中口徑彈(6~8mm)和大口徑彈(8mm以上)三大類,這個分類是在19世紀下半葉確定的。19世紀為熱兵器飛速發展的時期,這個時期出現了眾多口徑槍彈,常常有超過10mm的大口徑槍彈作為步槍彈。但到19世紀下半葉時,隨著新型發射藥的應用,步槍彈的口徑基本上采用7.5~8mm的中口徑。其彈殼長50~63mm不等,足以裝下大量發射藥;彈頭質量一般為9~12g,槍口動能為3500~4000焦耳,最大膛壓平均值較高,普通彈一般為300~310MPa,因此其遠程性能和殺傷作用均較好。

7.5~8mm口徑全威力槍彈主流地位的確立被認為是槍械史上的一次革命。

未能成為主流的6.5~7mm槍彈

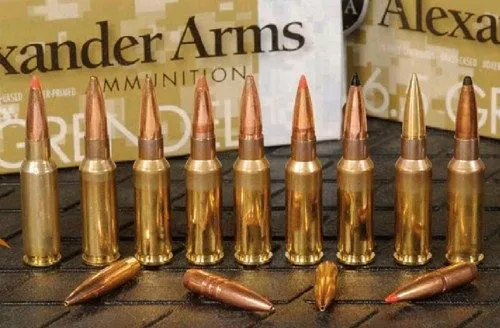

當時也有人意識到,7.5~8mm口徑的全威力槍彈作為機槍彈很優秀,但是作為步槍彈,卻存在威力過剩、后坐力太大的問題。因此在7.5~8mm槍彈成為主流的同時,6.5~7mm步槍彈也并行發展,并經歷了從圓頭彈到尖頭彈的嬗變。這其中種類最多的是6.5mm口徑槍彈,主要有日本的有坂6.5×50mmSR槍彈、意大利6.5×52mm卡爾卡諾M1891槍彈、荷蘭/羅馬尼亞使用的M1892 6.5×54mmR曼利夏槍彈、希臘的M1903 6.5×54mm曼利夏-舍瑙厄爾槍彈和瑞典的6.5×55mm毛瑟彈等。這些槍彈的共同特點是槍口動能適中,在2440~2847焦耳之間。這些槍彈中以瑞典6.5×55mm毛瑟彈的服役年限最長,它由德國的6.5mm毛瑟步槍彈發展而來,特點是彈頭尖銳、初速高、后坐力小、射擊精度高、彈種齊全。目前美軍的6.5×39mm格倫德爾彈就是由它發展而來的。

未能成為主流的原因

6.5~7mm槍彈未能在一戰中成為主流槍彈,主要原因是當時的作戰方式更重視機槍的遠程性能。一戰是機槍和鐵絲網的戰爭,作戰的基本方式是塹壕戰,采用7.5~8mm口徑的遠射程、大威力的非自動步槍和水冷式重機槍才是主流。6.5~7mm口徑槍彈盡管性能優異,但其彈頭較輕,存在遠程性能相對較差,殺傷作用不足的問題,加之習慣于使用7.5~8mm大威力槍彈的軍隊一時無法接受新的槍彈口徑,因此沒有得到廣泛裝備使用。

小插曲:在亞洲流行

6.5~7mm口徑槍彈一戰時在亞洲倒是比較流行,因為對亞洲尤其是東亞地區人種來說,7.5~8mm中口徑全威力槍彈的槍口動能和后坐力實在是太大了。比如越南戰爭中,美國人將退役的M1伽蘭德半自動步槍扔給越軍,在瘦小且缺乏訓練的越軍手中,二戰中被譽為“神器”的M1伽蘭德半自動步槍強大的后坐力經常將越軍震得向后仰倒。這個事例說明亞洲人和歐美人的體型存在很大差異。

根據本國士兵的實際情況,一戰時期日本人選擇了6.5×50mm有坂彈作為自己的軍用槍彈。該彈后坐力較小,比較適合日本士兵的體格。

與同時代的其他6.5mm口徑槍彈相比,6.5×50mm有坂彈的彈殼最短,在300m以上的遠距離時精確性較高,但在近距離殺傷力不足,其主要原因并非在于彈本身,而是“三八大蓋”步槍病態地追求精確性和遠射程,其槍管膛線導程短、膛線密,槍彈出膛后飛行狀態極其穩定,因此在步兵的主要交戰距離300m之內根本無法形成翻滾效應而是一穿而過。

二戰時期(1939~1945年)

中間威力彈成為主流

二戰時期,隨著機械化時代的到來,步兵的主要交戰距離減小,據統計,絕大多數步兵交戰都在400m之內,槍械的連續射擊能力被優先考慮。有效射程高達800m的7.5~8mm口徑全威力槍彈已經無法適應新的作戰環境。因此出現了將全威力槍彈減少發射藥量突出近、中距離性能的“中間威力彈”,德國人又一次成為“第一個吃螃蟹的”,其將7.92×57mm全威力彈簡單地縮短彈殼、減少裝藥后開發了7.92×33mm“短彈”,并相應裝備了發射該槍彈的著名的StG44突擊步槍。在當時,戰爭的迫切要求使得德國人根本來不及下大力氣去研制新型槍彈,只好采取了這種更穩妥的做法。

出于同樣的思路,稍后不久,蘇聯也在自己的7.62×54mm全威力槍彈基礎上減少裝藥、縮短彈殼發展了新型7.62×39mm M43“中間威力彈”,并在戰后以發射M43彈的AK47步槍列裝整個華約國家。

冷戰初期(1946~1955年)

6.5~7mm槍彈幾近成為主流

冷戰初期,6.5~7mm槍彈遇到了最接近成為主流槍彈的契機。英國人研制的7×43mm槍彈參加了北約通用槍彈的選型,它吸取了一戰時研制的7.7×56mm槍彈(0.303英寸槍彈)失敗的教訓,縮短了彈殼長度,降低了槍口動能,使步兵能夠承受。該彈可配用于EM2無托步槍。很多人看好這一步槍系統。可惜此時的大英帝國已經不是昔日的“日不落帝國”了,新晉北約老大的美國在自己的0.30-06英寸槍彈基礎上隆重推出了7.62×51mm槍彈并在北約強行推廣,大英帝國無奈飲恨。

而在華約則是另一番景象,蘇聯以自己的7.62×54mm全威力槍彈作為機槍彈、7.62×39mm中間威力槍彈作為步槍彈,而未像北約那樣試圖以一種口徑一統天下。

越戰以后小口徑槍彈

成為主流

1953年10月,北約以7.62×51mm NATO槍彈作為步機槍通用槍彈,并發展了M14、FN FAL、G3等大威力步槍作為軍用步槍。但在越南戰場的熱帶叢林作戰環境下,美軍發現其發射7.62×51mm槍彈的M14步槍太長、太重、后坐力大、連發發射難以控制,戰場上經常有士兵拋棄M14,拿起繳獲的AK47作戰。于是減小槍彈動能的意見又占了上風。在發展新型步槍彈時,美國不想走德國和蘇聯中間威力彈的老路子,裝備了5.56mm小口徑步槍。

5.56×45mm彈最大平均膛壓值高達380MPa。與超高膛壓對應的是其超高的初速,M16步槍發射彈頭質量僅為3.56g的M193彈時,初速高達駭人的1000m/s。眾所周知,膛壓過高的武器必然導致槍(炮)管磨損快,縮短槍械使用壽命;且膛壓值過高還可能造成槍管爆膛或者槍機斷裂,影響射手安全。因此槍彈的膛壓值并非越高越好,需要根據不同的使用環境和作戰任務有所取舍。因為高膛壓值,5.56×45mm彈對發射藥和槍械材料的要求非常苛刻,對工業制造能力和技術水平也提出了很高要求,需要采用較小的制造工差和極高的質量控制。

可以說,性能先進、彈種繁多、能夠滿足軍事力量大部分需求的5.56×45mm彈,其綜合性能是槍彈史上大量裝備的最優秀的步槍彈之一。目前裝備5.56×45mm彈的國家和地區有70多個。

在以美國為首的北約國家小口徑槍彈浪潮影響下,蘇聯與我國先后研制了自己的小口徑槍彈,從而形成當今小口徑槍彈的三大體系。

小口徑槍彈初速高,殺傷動能大;侵入目標后容易翻滾,對目標造成的創傷較大,殺傷力好;另外,由于小口徑槍彈的質量較小,在相同負重的條件下,士兵可攜帶更多的彈藥,從而增加了火力持續性。這些是小口徑槍彈受到青睞的主要原因。

小口徑槍彈面臨的困惑

在現代戰爭的考驗下,占據主流地位幾十年的小口徑槍彈開始面臨諸多困惑。

遠程性能不佳

當代普遍裝備的M16A2、AK74之類的小口徑步槍,在200m內的“強大殺傷力”是公認的。與傳統步槍彈相比,小口徑彈對有生目標造成的傷害尤其大。實戰中,在一定的距離,傳統的中間威力彈如果命中人體,只要不是致命部位,中彈士兵往往還能咬牙堅持戰斗,而如果換作超高速的小口徑彈,則其可怕的殺傷力足以使士兵喪失戰斗力,某種意義上講,小口徑步槍彈實際上就是海牙國際公約嚴禁使用的“達姆彈”,但卻被改頭換面后堂而皇之的上了戰場罷了。小口徑槍彈之所以有這樣的殺傷力,就在于其彈頭體積、質量較小,因而初速高。但初速極高的小口徑彈在400m后,速度大幅衰減,命中目標后不過形成一個窟窿,殺傷力不及M43這樣的中間威力彈。

現代防彈衣構成新挑戰

半個世紀以來,伴隨著槍彈的小口徑化,防彈纖維材料也獲得突飛猛進的發展,由最初的尼龍纖維發展到今天的芳綸纖維(凱夫拉)和超高分子量聚乙烯纖維。這些高強度、低密度纖維的飛速發展和工業化水平的不斷提高,使防彈衣的防彈性能越來越好,質量越來越輕,價格越來越便宜,這為部隊大量裝備創造了條件。根據不同口徑步槍對防彈衣侵徹試驗看,發現小口徑槍彈侵徹效果不佳,不及7.62mm普通彈。為了保證步槍對防彈衣擁有足夠的殺傷力,早以被證明不適用于步槍的中口徑彈現在又得到大量起用。

高膛壓造成槍械壽命縮短

中間威力彈與小口徑彈相比,劣勢在于后坐力偏大,槍口上跳大,這在二戰期間的德國7.92×33mm短彈和蘇聯M43中間威力彈上都存在。但到目前為止,M43中間威力彈仍在第三世界國家尤其是一些戰亂地區得到廣泛應用,這其中的一個重要原因就是這種槍彈的生產相對容易,其較低的膛壓也對槍械尤其是槍管的要求不高。如AK47槍管壽命普遍能達到萬發以上,完全可以滿足輕機槍對持續火力的要求。在一些戰亂地區,在很少使用正規擦槍油甚至缺乏維護保養的惡劣條件下,使用了數十年的AK47仍能正常使用。

而對小口徑槍械尤其是使用5.56×45mm槍彈的槍械來說,因槍彈膛壓高而造成槍管磨損較大,槍管在生產時加工要求高。另外,小口徑槍械維護保養時代價也要大得多——美軍為其所裝備的AR系步槍配用了上好的擦槍油,其價格高昂。

現代戰場需求為6.5~7mm

槍彈帶來新契機

M16系步槍經歷了現代戰爭的考驗。但據阿富汗、伊拉克前線士兵反映,該槍在較遠距離上存在嚴重的動能衰減、殺傷力不足的問題,不能滿足戰場實際需求。一時間,各輕武器公司掀起一股尋求新口徑、研制新彈種的風潮。各公司推出的新彈種口徑再一次聚集在6.5~7mm之間,試驗證明,這個范圍口徑的彈綜合性能更好,最合宜現代戰場的需求。其中6.8mm雷明頓SPC槍彈(6.8×43mm特種用途彈)與6.5×39mm格倫德爾彈脫穎而出,其性能得到廣泛認同。

兩種6.5~7mm槍彈性能雖好,但并非意味著這類彈能成為主流槍彈。就美國而言,限于軍隊庫存的5.56×45mm槍彈過多,如果全面換裝一種全新口徑的步兵基本武器,軍費投入將是一個龐大的數字,基本是一件不可為的事情。

所以盡管6.5~7mm槍彈在新時代迎來了成為主流槍彈的契機,但仍然還是重復歷史上的命運——與主流槍彈失之交臂。

6.5~7mm槍彈,從歷史上一路走來,由于不同歷史時期的作戰環境、戰術思想不同,再到今天的積重難返,一次次與軍用主流槍彈擦肩而過。其歷史命運從一個側面勾畫出了現代槍彈發展的思潮。

編輯/劉蘭芳