德意志“梭魚”飛出水面

2011-12-29 00:00:00楊曉波李純

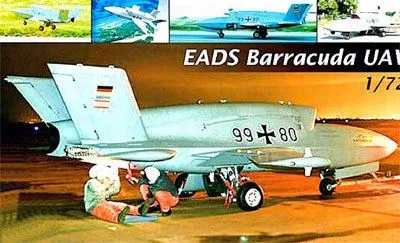

輕兵器 2011年1期

2009年7月,加拿大紐芬蘭天鵝灣,一架涂裝著鐵十字徽章的大型飛行器靜靜地停靠在加空軍基地跑道的一端。遠處,加、德兩國軍方以及德國EADS公司的人員緊張地注視著飛行器在跑道上加速、起飛,直到其飛離人們的視線……而在此次成功試飛的3年前,一架同樣的飛行器也曾在這里試飛,但那次試飛完成后,緊接著在西班牙進行再次試飛時卻以失控墜海而告終。引起大家廣泛關注的這架飛行器就是德國EADS公司最新開發的“梭魚”無人驗證機,它代表著德國軍事工業界向世界級先進無人機領域邁進的最新努力,與其他典型的德系軍事裝備一樣,“梭魚”同樣充滿了與眾不同的德國色彩——

坎坷身世,“梭魚”誕生

相對而言,德國軍方對無人機的開發較晚,其對這類新興飛行器最初的定位也僅停留在偵察、探測等支援性用途上。在美、英等其他西方大國早在1990年代就致力于先進無人攻擊機開發的年代,德國國防軍空軍并未啟動相應的研發計劃。而真正對此產生警覺的卻是嗅覺敏銳的德國防務企業,就在美國X-47B、英國“雷電之神”等無人機項目相繼進入項目論證、先期開發階段后,德國最大的航空航天制造商EADS公司覺察到先進多用途無人機未來的潛力,遂自籌資金4000萬歐元,于2002年由其軍用航空系統分部獨自啟動了“梭魚”先進無人機的開發項目。

“梭魚”的開發大致分為兩個階段,以2006年西班牙試飛墜毀為分界線,在此之前“梭魚”的開發純屬企業自主行動;之后,德國防部意識到美、英、法等國都在開發自己的先進無人機,遂向EADS公司注資,使得EADS公司從失敗的陰影中重振旗鼓。

原型機墜毀,項目遭凍結

2003年,“梭魚”項目設計工作正式啟動,同年,EADS公司選定包括伊頓、杭尼韋爾、L3通訊系統、梅西耶道蒂、MTU航空發動機、普惠加拿大、魯格航空航天、史密斯、泰利斯等多家公司,共同開展該項目的設計與開發。2004年,在完成飛行器總體設計后,開始由相關企業制造機體硬件部分,其中機身在德國奧格斯堡制造,機翼來自EADS公司位于西班牙赫塔費的工廠。當年夏天,除發動機外,所有其他關鍵系統都在德國奧托布倫進行聯測。2005年3月,首架“梭魚”原型機于奧格斯堡完成機身硬件部分的總裝,并運抵曼興繼續進行航電系統及設備的調試,當年8月,普惠公司的JT15D-5C渦扇發動機安裝到機體上,并于當年年底在西班牙穆爾西亞首次進行了實飛狀態下的全套航電系統測試。

2006年,對“梭魚”來說是極其關鍵的一年,這一年中,其除要進行包括處女航行在內的一系列試飛,還要參加當年在柏林舉行的航展。為了獲得德國軍方的青睞,“梭魚”必須好好表現。

事情的開端確實不錯。當年4月2日,在加拿大紐芬蘭天鵝灣,“梭魚”成功進行了首飛。首飛中,由渦扇發動機推進的“梭魚”無人機按照預編程的航路完全自主地飛行了20分鐘,并以厘米級的高精度著陸在跑道中心線上。此次實飛具有里程碑意義,標志著EADS公司第一階段試驗圓滿結束。但接下來的試驗卻讓EADS公司陷入困境。當年9月23日,“梭魚”再一次在西班牙沿岸進行系統試飛試驗,但第一架也是惟一一架原型機卻墜毀在大西洋中,事后查明墜毀事故源于一處簡單的軟件故障。由于惟一的原型機墜毀,EADS公司的項目開發也陷于停滯狀態,加之德國國防部也遲遲未對先進無人機項目表態,EADS公司迫不得已,遂將“梭魚”項目凍結。

德國軍方注資,“梭魚”得以翻身

2007年,德國國防部迫于美、英、法、俄等國先后完成各自的先進無人機項目的壓力,開始重新審視軍方無人機策略,結果發現國內僅有EADS公司的“梭魚”無人機可勉強與上述國家的無人機項目相抗衡,便于當年10月,以EADS公司為主承包商,借助軍方啟動的一項名為“網絡中心戰環境下的靈敏無人航空器”的項目,向EADS公司注資,以已墜毀的“梭魚”原型機為基礎,開發未來網絡中心戰環境下集情報、監視、目標獲取和偵察(ISTAR)等多種功能于一體的先進無人驗證機,項目名稱仍沿用EADS公司的“梭魚”代號。

2008年11月,第二架“梭魚”原型驗證機在德國曼興EADS公司總裝廠組裝完畢,其在外形上與第一架原型機完全相同,但內部結構有所區別。2009年7月10日,這架“梭魚”無人機再次來到加拿大紐芬蘭天鵝灣成功完成了首飛。與前架原型機相比,軍方對新“梭魚”的要求更多地集中于它的網絡中心戰能力和先進情報偵察能力,這使得新機在內部結構方面進行了不少改動。比如原機型設計時規劃其具備一定的攻擊能力,機身中部設置有一個武器艙;但新“梭魚”取消了此功能,而把負載能力全部轉移到電子、偵察設備上。

總體印象,藏巧守拙

粗看“梭魚”驗證機,很難將它與先進無人機項目聯系起來。與同時期采用先進氣動外形的X-47B、“雷電之神”以及“神經元”無人機相比,“梭魚”外表極其平凡,除了V形傾斜尾翼以及背部進氣道等顯著特征外,其他設計并未脫離傳統第三代戰斗機的概念,甚至可以說外觀有些落伍。但一向不落伍、精于研制并制造具有頂尖性能裝備的德國人能推出這樣的“梭魚”,還是讓我們了解一下它的“門道”再下結論吧。

樸實平凡的氣動外形

“梭魚”的外形設計并未采用時下先進無人機流行的翼身一體化設計,而是采用下單翼(位于機身中部下側的主機翼)、翼身融合、雙V形雙垂尾及常規三點式起降架等經典的第三代戰斗機氣動布局。全機采用模塊化設計,其機翼、尾翼以及機身主要部分可以拆卸,便于運輸和維護。根據EADS公司在柏林航展上的介紹,“梭魚”采用一臺由加拿大普惠公司生產的JT15D-5C渦扇發動機,額定推力為14000N,發動機布置在機身后側,進氣道置于機身上側,發動機前端的進氣端相當長,這是出于發動機調制頻譜隱形的設計需要。全機長8.25m,翼展7.22m,最大起飛質量為3 050kg,有效載荷為250kg,可裝載540kg油料,空機質量為2 260kg。

從上述數據來看,“梭魚”的尺寸比“雷電之神”和“神經元”要小一些,起飛質量只有3 050kg,遠小于“雷電之神”和“神經元”(分別約為8 000kg和5 000kg),這主要是由于“梭魚”除發動機、起落架等少數必須采用金屬部件的部分外,其機身結構和機翼全部采用碳纖維復合材料,故極大地減輕了質量。

全新應用的制造工藝

為了節省制造時間,EADS公司大量采用了其用于A400M運輸機的成熟的碳纖維復合材料一次成型技術,使復合材料在全機的結構質量比遠超一般采用復合材料的無人機。

另外,EADS公司在“梭魚”機體和機翼制造過程中采用了“真空輔助復合材料加工(VAP)”技術,可大大減少傳統機體裝配時的緊固件數量,同時減少其他承力件、支撐件等零件數量60%以上,使制造成本也大為降低。該技術是在傳統的真空輔助樹脂轉移模造成型技術(VARTM)上改進而來,其關鍵在于用了一種微孔薄膜將樹脂與空氣隔開,使成型材料孔隙率降低、樹脂含量提高。這樣成型的機體和機翼,其質量是等強度鋁合金材料的75%~80%,且碳纖維結構維護方便,抗疲勞性能好。由于機翼作為飛行器主要受力部件,因此“梭魚”翼肋及重要支撐結構等處須以金屬作為框架。

大量采用復合材料的優勢除帶來成本降低、制造時間縮短及起飛質量下降優勢外,還在隱形性方面賦予“梭魚”獨特的優勢。

航電系統與任務定位

作為一款以偵察、監視為主要用途的先進無人機,“梭魚”采用3余度電傳飛行控制系統(電傳飛行控制指飛行器在飛行過程中利用電子信號來控制飛行器的控制舵面,而非機械控制,5余度指至少有3個備份系統——編者注)和開放式航電模塊化結構系統,電子系統具有較高的可靠性和飛行安全性。載荷艙集成了先進的光電傳感系統、紅外傳感系統、激光目標指示系統以及高分辨率相控陣雷達(相控陣雷達又稱相位陳列雷達,是一種以改變雷達波相位來改變波束方向的雷達,因為是以電子方式控制波束的指向轉動來進行掃描發現目標的,而非傳統的靠雷達無線的機械轉動來實現,故又稱電子掃描雷達——編者注)或合成孔徑(SAR)成像雷達;為今后不受制于美國,“梭魚”采用伽利略衛星導航系統,且可與慣性和紅外結合形成復合導航方式。目前,驗證機的數據通信系統主要采用北約LINK-16數據鏈,但也保留了各類接口,以利于后續升級改進,預計未來將采用寬帶的、作用范圍更遠的超視距數據鏈,這樣在未來網絡中心戰環境中便可與其他平臺和設備實時共享信息。飛行過程中,“梭魚”無人機采用全電子方式控制,僅有的液壓系統只用于控制起落架和前輪,制動器為機電式電動碳閘。

最初,EADS公司在開發“梭魚”時,將其攻擊性能也列入規劃,比如“梭魚”機體中段機身就曾保留有一個長2m左右的武器艙,需要時可裝載一枚空地導彈。但德國軍方始終認為,鑒于無人機作戰與有人戰機的作戰模式顯著不同,無人機要真正挑起空中作戰的大梁,就需要具備更強的自主作戰能力。但目前人工智能領域開發的技術局限和人類擔心無人機失控等問題,使無人機在作戰過程中更多地采取人工干預的辦法,即保證操縱人員掌握確認敵方目標和投放武器攻擊等關鍵任務決策方面的權限。但這種作戰模式是否適應緊張激烈的空戰,并未真正通過檢驗。因此,國防軍亦不愿在如此重大的問題上冒進,而且考慮到項目經費限制,同時增大項目成功并裝備部隊的幾率,在與EADS公司簽訂合同時,便將原來具有攻擊能力的多用途無人機重新定位成中、高空長航時,具備網絡中心戰能力的先進無人機,在戰場上主要負責情報、監視、目標獲取和偵察(ISTAR)等支援性任務。

偵察探測,自有一套

如前所述,EADS公司在第二架驗證機上試驗搭載了大量電子系統和航電設備,其載荷艙可裝載各種先進的傳感器,如光電/紅外攝像儀、激光指示器、輻射源定位系統或合成孔徑雷達。目前EADS公司已對載荷艙進行了試驗,可同時攜帶相控陣雷達、合成孔徑雷達和光電傳感器。

這些光電設備及電子系統除具備常見的電子戰、數據通信、偵察功能外,還具備獨門絕技。比如其可較準確地識別地面和空中目標,這里所說的識別,不僅僅只是探測到目標,而是能獲取目標的高分辨率圖像和特征信息,也就是說,這些光電設備除能夠探測、跟蹤到目標外,還能獲取關于目標的型號、數量等可供指揮官更有效率地分配作戰資源的關鍵性信息。

對地面目標進行探測、偵察時,“梭魚”主要利用攜帶的SAR雷達來完成,此雷達具有側視和聚束式工作模式。運行時,雷達先以側視功能對探測區域進行連續掃描,能夠較精確地發現地面靜止目標。但由于現在戰場目標非線性、全時空分布的特點,敵、我及中立目標混雜,因此側視掃描時發現的目標不一定都是軍事目標,比如在同一區域發現的目標除坦克外還會有一些民用汽車。因此在確定目標分布后,即可用聚束式工作模式對特定區域內的車輛或建筑物目標進行高分辨率探測,獲取其較直觀的二維雷達圖像,這樣既可確定目標位置,又可對特定目標進行高準確度的識別。

對空中目標探測時,“梭魚”則采用經過特殊調制的雷達脈沖信號,對空中噴氣式飛機及直升機進行探測和識別。探測時除發現目標外,還可利用目標推進系統上的旋轉部件對目標進行精確識別。這類旋轉部件主要是直升機發動機高速旋轉著的旋翼槳葉,以及噴氣式飛機渦扇發動機的渦輪葉片。由于不同機型裝備著特定的發動機,故通過發動機旋轉部件反射回的信號可提取出發動機的關鍵特性,如不同氣體壓縮級葉片或旋翼的數量、發動機葉片或旋翼轉速等信息,通過將這些信息與各類已知的發動機對比,就可確定目標所采用的發動機,進而確定目標的型號及危險程度。

這種探測兼具精確偵察的能力,對于指揮官而言可提供非常有用的信息。比如在戰場上,“梭魚”在空中探測并識別出目標是一架某型號戰斗機,此戰斗機僅由敵方所裝備,那么就立即可將其判定為敵方目標,指揮官就可根據這一情況,調配適合的反應力量和資源來應對威脅。目前,具備JEM和HERM探測分析能力的現役飛機,僅少數幾種最新的有人戰機(如F-22、F-35)及無人機具備,而“梭魚”則是少數幾種具備此能力的先進無人機之一。

隱形性能,獨樹一幟

由于“梭魚”所采用的常規氣動布局,要提高其隱形性能注定不能利用X-47B、“雷電之神”等所采用的翼身一體化隱形模式。德國國防軍對其隱形性能非常看重,要求“梭魚”的隱形能力要能與美制F-22“猛禽”相媲美,其雷達反射截面積要達到0.001~0.01m2數量級。對此苛刻的要求,EADS公司雖在隱形技術上有雄厚的技術儲備,但2005年仍專門在不來梅市建立一座新式大型微波暗室,用于測試“梭魚”無人機的隱形性能。具體來說,梭魚主要從以下三個方面來強化其隱形性能。

材料優勢彌補氣動布局不足

“梭魚”大量采用的復合材料賦予其很強的隱形性能,而且EADS公司在生產這些復合材料時,特地將其制成多層和夾層結構,利用透波性能好、強度高的碳纖維材料制成面板,其夾心制成蜂窩、波紋或角錐結構,在夾心壁上涂覆吸波涂層或在夾心中填充輕質泡沫型吸波材料,使其具備很強的吸波能力。“梭魚”特別在其尾噴口附近的高溫區域大量采用復合材料,能很好地抑制紅外輻射并吸收雷達波,在發動機部位用致密碳涂層來吸收發動機排氣的熱輻射,有效減少了紅外輻射特性。

盡可能利用現行隱形設計

“梭魚”采用雙V形垂尾,這種V形垂尾不像垂直尾翼那樣,會與水平尾翼或機身形成直角或近乎直角,其有利于隱形性能的提高。

前瞻性的進氣道反JEM探測設計

由于“梭魚”本身具備對目標發動機的探測識別能力,在設計其進氣道時也充分考慮到其渦扇發動機的反JEM探測特性。其發動機進氣口特別設計有較長的進氣道,且進氣道內壁涂敷有中吸波材料,以此減少進、出發動機的信號量,使未來敵方利用JEM技術對“梭魚”進行探測識別更為困難,這一設計充分體現了當今隱形與反隱形的發展趨勢,具有前瞻性。

積聚經驗,等待裝備

德國EADS公司開發“梭魚”無人機的曲折經歷,體現出無人機在設計、整合和制造過程中的艱辛。現在“梭魚”作為驗證機,雖然仍未達到量產并裝備部隊的階段,但它使EADS公司獲得了生產成熟的下一代實戰無人機所需的基本經驗,同時使EADS無人機獲取了無人系統在“網絡中心戰”中協同作戰以及無人機在空戰中與其他設備和系統相互配合、自主執行任務等方面的實際經驗。

編輯 劉