愛情山上瘋狂的石頭 浪漫在黃梅戲中的安徽天柱山

2011-12-29 00:00:00江勝

環球人文地理 2011年3期

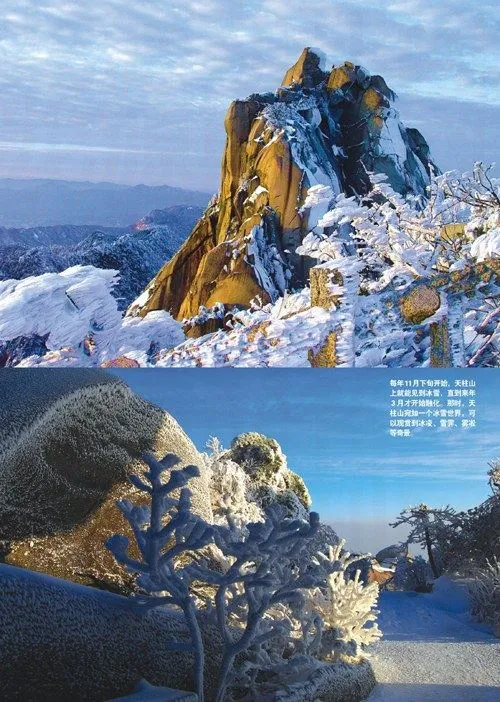

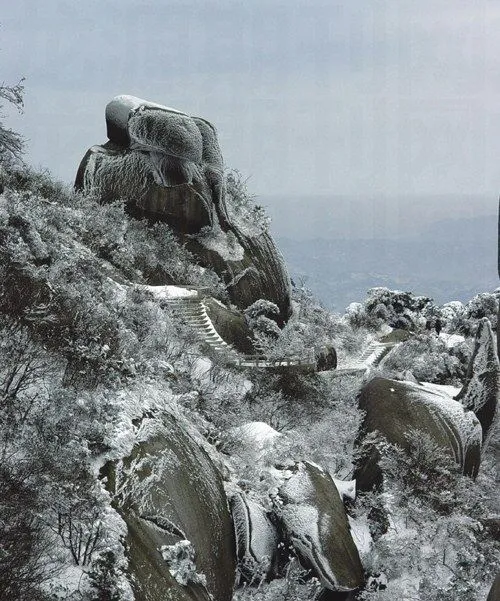

圖為天柱山飛來峰。飛來峰是天柱山第三高峰,海拔1424米,整座山峰由一整塊巨石構成。在峰頂有一塊渾圓如蓋的巨石壓在上面,猶如從天外飛來,故稱作“飛來石”,飛來峰也因此而得名。

余秋雨先生曾寫過一篇名為《寂寞天柱山》的文章,字里行間滿是因天柱山一度被世人忽略的無奈。時過境遷,現在的天柱山開始吸引著越來越多的人前去游覽,這座在千余年前就已聲名顯赫的大山終于慢慢從寂寞中翩翩走了出來……

有著“江淮第一山”之稱的天柱山,坐落在安徽省安慶市潛山縣境內,西北襟連大別山,東南頻臨長江,總面積為135.12平方公里,主峰天柱峰海拔1489.8米,一柱孤擎,雄渾巍峨。

游覽過天柱山的人對它的評價是:既有北方山的雄奇,又有南方山的靈秀。

在安徽大地上,太多的要素證明著天柱山的雄奇。一方面,天柱山是全球規模最大、剝露最深、礦物組合最豐富、保存最完整的大別山超高壓變質帶的重要地段;另一方面,天柱山上還分布著上千處美麗的花崗巖遺跡。雄奇之外的天柱山,還極具靈秀的氣質,它不僅以“愛情圣地”的美譽演繹著自由和浪漫,也以黃梅戲藝術詮釋了其豐富的文化內涵。

瘋狂的石頭飛來峰下的“花崗巖洞第一秘府”

中國古代許多大文豪、大詩人都曾在天柱山留下足跡。

唐代的大詩人李白僅僅因為從江上路過這里,只遠遠地看了看天柱山,就立即把它選為了自己的歸宿地:“待吾還丹成,投跡歸此地。”所以,當安祿山叛亂,唐玄宗攜楊貴妃出逃蜀中等大事件發生在歷史舞臺上時,李白就躲在天柱山靜靜地讀書。當然,李白并沒有煉成仙丹,最終也沒有“投跡歸此地”。時至宋代,大文豪蘇東坡也極其熱愛天柱山,在他所寫的詩句“平生愛舒州風土,欲居為終老之計”里,就流露出想把天柱山選為自己歸宿的愿望。

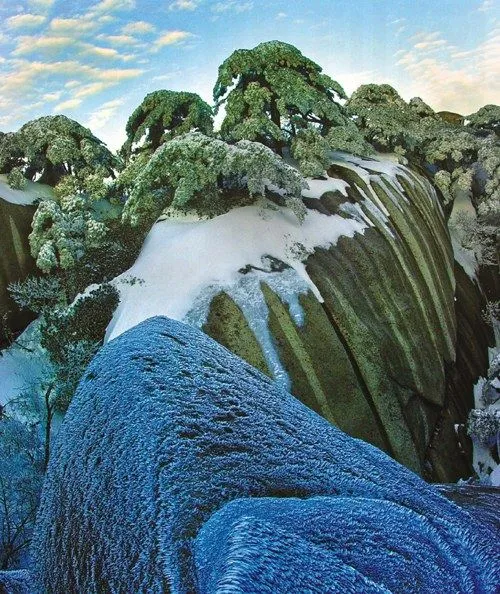

能夠吸引文人墨客的,自然是天柱山絕美的風光。的確,天柱山兼具了太多名山的特質,它有黃山的雄奇,也有廬山的靈秀;它有奇松怪石、飛瀑流泉,也有峽谷幽洞。在《天柱山志》中,曾經這樣描繪說:“峰無不奇,石無不怪,洞無不杳,泉無不秀”,由此可見這里自然景色的奇絕。

所有游覽過天柱山的人都會驚嘆這里多得驚人的石頭。可以毫不夸張地說,天柱山其實就是一座石頭壘成的山,山中奇石遍布,或大或小,形狀千奇百態。而奇峰、怪石、洞穴等奇特的花崗巖地貌遺跡就有上千處,蔚為壯觀。難怪唐代詩人白居易寫下“天柱一峰擎日月,洞門千仞鎖云雷”的詩句,而當代著名作家王蒙,更是以“天柱通神”來概括這里的神韻和魅力。

在遍布天柱山的花崗巖地貌中,被譽為“天柱一絕”的神秘谷就是其中的典型代表。所謂神秘谷,也被稱為“花崗巖洞第一秘府”,位于飛來峰下,谷長400多米,全谷巨石交錯。從外面看神秘谷,就是一堆亂石,但進入谷內,你會發現有50多個形態各異的洞穴,洞中有洞,有的相連,有的間隔。洞內有庭、門、石梯、石欄,移步換景,神秘莫測。洞寬處可容數人行進,狹窄低矮處則必須屈身匍行。道家歷來把這里視為洞天福地,將其稱之為“第十四洞天”,舊志則稱此洞“空邃可容萬余武,下有水晶巖,直通滄海。”

愛情山下 各種凄美愛戀在這里飄蕩

天柱山神奇的自然風光吸引著越來越多的人前來觀光游覽,不僅如此,這里還是許多年輕人追求圣潔愛情的理想之地,因為歷史上許多膾炙人口的愛情故事和傳說都發生在這里,天柱山也因此有著“愛情山”的美譽。

最為大家熟悉的,應該是《孔雀東南飛》中焦仲卿與劉蘭芝忠貞不渝的愛情故事。《孔雀東南飛》是我國第一部長篇敘事詩,迄今已有1770余年的歷史,詩中主人翁的故事就發生在天柱山下的潛山縣、懷寧縣一帶。東漢建安年間,廬江(今安徽潛山縣)太守衙門里的小官吏焦仲卿娶了當地一位名叫劉蘭芝的女子為妻,倆人恩愛情深。劉蘭芝知書答禮,心靈手巧,嫁入焦家后也一直遵守婦道,勤儉持家,但是焦母對她始終不滿,最終將她趕回娘家。劉蘭芝回到娘家后,不少達官貴族紛紛登門提親,但為了堅守和焦仲卿的愛情,她都一一拒絕了。可她的哥哥卻逼她改嫁,劉蘭芝寧死不從,最終投水自盡。焦仲卿聽聞蘭芝為自己殉情后,悲痛不已,也上吊身亡,釀成了一出婚姻悲劇。兩人死后,家人將他們合葬在一起,這座合葬墓至今仍保存完好。如今,作為《孔雀東南飛》的故事發生地懷寧縣還建成了以愛情為主題的“孔雀東南飛文化園”,園內有和兩人愛情息息相關的孔雀臺、孔雀墳、望雀亭、蘭芝橋等,再現了他們凄美的愛情。

潛山縣也是三國絕色美人大喬和小喬的故鄉。蘇軾在《念奴嬌?赤壁懷古》中深情寫到“遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅。”詞中描敘了小喬與周瑜之間美好的愛情故事,令無數青年男女神往。此外,天柱山還是家喻戶曉的黃梅戲《天仙配》中七仙女與董永愛情故事的傳說地,他們的愛情同樣讓無數人感動。

雄奇靈秀的天柱山在歷史的長河中成為愛情的搖籃,如今,很多人踏著七仙女的足跡,在這情緣福地里尋找屬于他們的美好愛情。

經典黃梅戲 沉醉在宗師們的戲曲生涯里

“樹上的鳥兒成雙對,綠水青山綻笑顏,從今再不受那奴役苦,夫妻雙雙把家還……”這是人們耳熟能詳的黃梅戲《天仙配》中的經典選段。它不僅成就了天柱山這個愛情圣地,也讓黃梅戲名揚四方。

黃梅戲與京劇、越劇、評劇、豫劇并稱為中國五大劇種,最早起源于湖北省黃梅縣,清朝未年流傳到安徽省,并以安慶為中心在安徽流傳開來。經過民間傳唱和加工之后,這種雅俗共賞的戲曲在安慶一帶越唱越紅火,并融入了安慶地方方言,更具地方特色。

說到黃梅戲,不得不提到一代宗師嚴鳳英,她出生在安慶,12歲開始學唱黃梅戲,后來跟隨戲班走南闖北登臺唱戲。作為第一代黃梅戲名角,嚴風英的唱腔亮麗沙甜,委婉動聽,吸收了京劇、越劇、評劇、民歌等唱腔之長,將它們融會貫通,自成一家,被譽為“嚴派”。在她的戲曲生涯中,塑造了大大小小不同的藝術角色,尤其是在《天仙配》、《女駙馬》中塑造的七仙女、馮素貞的藝術形象,更是堪稱經典。繼嚴鳳英之后,安徽還誕生了馬蘭、韓再芬等黃梅戲名家。

如今,當你穿行在安慶的大街小巷、公園廣場,或是端坐在茶樓會館、書場劇院,耳邊時常會傳來黃梅戲的聲音。安慶人幾乎都會哼上幾句黃梅戲,從專業水準的劇團演出到群眾自娛自樂的表演,黃梅戲早已融入安慶人的生活,成為真正的民間藝術。