“剽竊”藝術

2011-12-31 00:00:00于夫

環球人物 2011年32期

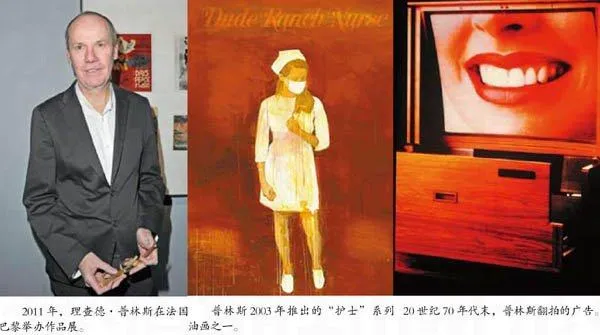

他的作品對美國流行文化的批判入木三分,在拍賣市場也深受追捧

在美國藝術圈,沒有誰比理查德?普林斯更讓人覺得矛盾和不可思議。這位沒進過暗房的攝影藝術家一直頂著“剽竊者”的頭銜,卻沒有影響他名利雙收,他的作品往往是把別人的照片再加工,售價就能飆到數百萬美元。最近,一場打了3年多的官司讓人們再次注意到普林斯。2008年,法國攝影家帕特里克?卡里奧指控普林斯擅自翻拍自己的照片,構成侵權。2011年3月,美國一家法庭判定普林斯有罪。然而前不久,普林斯的律師團隊提起上訴。別以為普林斯只是剽竊他人又無理取鬧的“藝術流氓”,實際上,支持他的可大有人在。

終日在剪報室里東翻西找

理查德?普林斯出生于1949年。上中學時,他對藝術產生了濃厚的興趣,對美國抽象表現主義畫家杰克遜?波洛克尤其癡迷。“我喜歡他那種天馬行空、不拘一格的創作理念。”1967年高中畢業后,普林斯游歷歐洲大陸,遍訪各大博物館,將他在教科書中讀過的藝術品原件看了個夠。回國后,他就讀于緬因州的一所大學,1975年去了紐約。日后他曾對記者說,吸引他去那座城市的是一張弗朗茲?克萊因的照片,此人是美國另一位抽象表現主義畫家。照片中他在位于紐約第十四街的工作室向外凝視,“雖然獨居斗室,卻能用畫筆表現和征服外面的世界”。

普林斯先是在時代生活出版集團找到了一份工作——在剪報室撕剪廣告。出版社旗下有8份雜志,普林斯得將這些雜志中的廣告撕剪下來存檔,以便日后客戶查詢。可以想象這份工作多么無聊。但就是在這樣單調的工作中,埋在普林斯心底的藝術種子頑強地發芽了。他開始將一些感興趣的廣告翻拍下來,然后重新創作:要么把它們組合到一起,要么拼貼上其它元素,成為新的攝影作品。“我終日在剪報室里東翻西找,搜尋自己感興趣的東西。”

實際上,那時的普林斯對攝影一無所知,“我擺弄照相機時可以說毫無技巧可言,我甚至從沒進過暗房。”但普林斯有的是創意。“我會想好一個主題,然后尋找相匹配的媒介。”他把自己的這種創作方法稱為“沙灘淘金”。在創作初期,他翻拍的對象主要包括名模、家具、手表、鋼筆和珠寶等。1980年,他就舉辦了第一次個人作品展。

史上第一張售價超過百萬的照片

普林斯碰上了一個好時代——“挪用藝術”流行的時代。上世紀70年代末,藝術家開始從別人現成的作品中取走全部或部分元素創作新的作品,這種“挪用”到80年代達到頂峰。普林斯被視為將這門藝術完成得最好的人。

他最著名的翻拍作品當屬“牛仔”系列,創作于1980年—1992年。他把“萬寶路”香煙廣告上的西部牛仔形象截取下來,翻拍放大。這些“牛仔”穿著皮靴,騎著駿馬,套索、馬刺等裝備一應俱全。在落日的余輝中,裸露的巖石、仙人掌與粗獷的牛仔相得益彰,打造出美國“純爺們兒”的標準形象。駐足在普林斯的作品前,人們不禁會問,這就是西部牛仔的真實寫照嗎?更有諷刺意味的是,照片雖然傳遞出的是健康、吃苦、樂觀等積極信息,但它卻來自于美國最暢銷的香煙。

此后,普林斯創作了“機車幫”系列作品,以美國那些酷愛摩托車的年輕人為對象,展現他們離不開“性、毒品與搖滾”的生活方式。在“機車幫”的基礎上,普林斯還創作了“女友”系列,它們表現的是半裸女郎在男友的摩托車上玉體橫陳的形象,直白的表現手法令人咋舌。

從上世紀80年代中期開始,普林斯進軍繪畫領域。他的首批作品名為“笑話”,就是找來一句短笑話,用大字將其手寫在畫布上。這些笑話看似簡單,卻深深觸及美國中產階級的苦惱與困惑。后來他又將這些笑話與漫畫相結合。普林斯把“笑話”歸為抽象藝術,并希望能以該系列作品打出更大的名氣。

2003年,普林斯創作了12張油畫,命名為“護士”。靈感來自于上世紀五六十年代充斥街頭的庸俗小說,他將小說的封面掃描,噴墨打印到畫布上,再進行油畫處理。

2005年,“牛仔”系列中的“無題”在紐約以124.8萬美元的天價成交,成為有史以來第一張售價超過百萬美元的照片。普林斯真正引起了藝術界和收藏界的關注。2008年,另一張“牛仔”拍出了340萬美元的高價。“護士”系列中的“瘋狂護士”后來更是賣到了740萬美元。

藝術與高爾夫球比賽不一樣

普林斯和他的作品一直備受爭議。有人說他是藝術界的“剽竊之王”,不理解竟然有人愿意為這些“蹩腳貨”花費數百萬美元。

但也有人認為,普林斯雖然用了他人的作品,但畢竟賦予了作品新的意義。沃克博物館館長菲利普說,普林斯的作品可以用法國哲學家羅蘭?巴特的理論來解讀。巴特曾提出,在這個機械復制的時代,不再有作者,只有編輯利用現有思想去創作新的作品。菲利普認為普林斯就是這樣一個“文化的編輯”。

2007年,普林斯舉辦個人作品回顧展,紐約大都會藝術博物館攝影館館長瑪麗亞?莫里斯?漢堡對他的作品給予了高度評價:“普林斯對當今藝術的發展有著重要影響,他以一種非常早熟的方式預見到了無孔不入的媒體對文化的影響。”

還有評論家認為,普林斯的作品“剽竊”的都是美國流行文化中的元素,如萬寶路牛仔、機車幫等,他提供了“審視美國文化的獨特視角”,“在擁抱流行文化的同時對其進行批判”。一個例子最能說明這點。

1983年,普林斯翻拍了攝影師加里?格羅斯的一幅作品。那是格羅斯在美國明星波姬?小絲10歲時給她拍的一張裸照。照片中波姬?小絲站在浴缸里,臉上化著與其年齡不相稱的濃妝。當時這張照片得到了波姬?小絲母親的完全授權。但是波姬?小絲長大后,與格羅斯打了一場曠日持久的官司。普林斯為新作取名為“精神上的美國”,認為照片中令人不安的形象及照片本身有爭議的歷史,恰好可以反映出美國文化的心理沖突:一方面看重道德,另一方面在流行文化的影響下,人們的道德水準日益滑坡,為了成功不擇手段。

對于自己的創作,普林斯自有一套理論:“藝術和高爾夫球比賽不一樣。在高爾夫球場上,你要么將球打進球洞,要么打不進。但藝術界沒有裁判,沒有法官,沒有規則。這似乎是個問題,但也是藝術最具魅力的地方之一:真正有生命力的作品總會流傳下來!”

編輯:王晶晶 美編:陳思璐 編審:張勉