吳樹:“收藏是個地雷陣”

2011-12-31 00:00:00肖瑩

環球人物 2011年31期

贗品泛濫、哄抬價格、違法交易,都是埋在繁榮下的地雷

收藏業有句名言 :“亂世買黃金,盛世玩收藏。”隨著生活水平的提高,不少人開始將閑錢投到收藏上。一來二去,收藏,成了近些年波及全社會的一個時尚。

可偏偏有這么個人,用六七年時間,遍訪全國各大文物市場,并將自己的所見、所聞、所調查訴諸筆端,試圖揭開“全民收藏”背后的亂象。他,就是吳樹,今年 61 歲,“中國文物黑皮書”三部曲(《誰在收藏中國》、《誰在拍賣中國》、《誰在忽悠中國》)的作者。

前不久,在接受記者采訪時,吳樹語出驚人 :“持續近 30 年的全民‘炒古’運動,是一場招搖文化反文化、披掛傳統反傳統的‘金錢秀’,直接導致了我國的文物資源危

機。”

因收藏改變命運

有人將吳樹稱為“收藏界的深喉”,他卻說:“我最初并沒有那么明確的社會責任感。走進收藏市場,也是誤打誤撞。”

吳樹本是江西九江電視臺的資深記者,2003 年退居二線不久,便在北京被查出患有惡性腦瘤。那段日子,吳樹接受了一系列手術、化療,不停地吐,頭還特別疼。為了分散注意力,他有時會跟著朋友去古玩市場轉轉。

走進潘家園古玩市場之前,吳樹對收藏一點兒概念都沒有,總覺得自己這樣拿著固定工資,頂多再有點稿費的人根本邁不進這個門檻。可到了那里一看,“嗬,人山人海,東西也是五花八門,不少還挺便宜”。很多去潘家園的人和他一樣,是來“撿漏”的——他們都想付出最少的代價,獲取有價值的古董。

真正促使吳樹去了解收藏人群、調查收藏市場的,是 2004 年他在國家博物館偶遇的一對父女。那個五六歲的孩子,邊看展覽,邊指著展柜里的唐三彩、北魏陶俑說,“這個我家有,那個我家也有”,繼而又問父親:“這些也是從潘家園淘來的嗎?”父親則不置可否地笑了笑。

吳樹聽后,心里咯噔一下:“如果我們的后代都將博物館里的珍藏和潘家園地攤上的假貨混為一談,該怎么辦?如果博物館里所陳列的,真是些高仿假貨,那多么讓人慚愧,

又是多么殘酷!”出于職業的習慣,吳樹覺得,自己應該做點什么。

他于是開始帶著寫作的目的,展開了一系列調查,也因此結識了一批因收藏而改變命運的人。

紹興越窯瓷博物館館主孫海方,最初是一名警察,因為喜歡收藏,借著地利優勢買了不少越窯瓷器,現在已有三四千件藏品。不等記者驚嘆,吳樹卻長長地嘆了口氣 :“像他這樣的實在是鳳毛麟角,而因為收藏弄得傾家蕩產的,數不勝數。”

北京的一位詩人,曾頗有靈氣,在《人民文學》、《詩刊》上發表了不少作品,還開了家文化公司,生意挺紅火。一次筆會上,他聽人說起潘家園盛事,就想以此為題寫部電影劇本。2004 年,他走進潘家園體驗生活,不到半年,便迷上成化瓷(明朝成化年間景德鎮生產的瓷器),無論真假,一看到就瘋瘋癲癲地上前跟人軟磨硬泡地還價。一來二去,家里的錢都砸到了收藏上,老婆無奈與他離婚,家里的三套房子也都賣掉,只身一人租房度日。這些年,人們連他的身影都看不見了……

變換身份四處走訪

為了調查,吳樹變換著各種身份:面對盜墓者,他是買主;面對造假者,他是藝術品經紀人 ;面對所謂的“鑒定專家”,他則是收藏者。隨著調查的深入,制假賣假的鏈條、盜墓的真相、專家鑒定的貓膩兒一一浮出水面。

在洛陽“青銅村”,吳樹走訪了一個家庭作坊,“只要故宮藏品圖錄上有的,這里一應俱全,形神酷似”。在給青銅器“做銹”的車間里,“七八個厚鐵板焊成的長方形池子,有的分別灌滿了綠、藍、棕紅色的化學藥水,有的裝了半干半濕的泥土。池子上面掛著亂七八糟的電線,像是做電解時通電用的。”女主人把吳樹當成大客戶,坦率地告訴他,他們通常會將做好的青銅器先放進配好的料里浸泡半個月左右,再放進化學土里埋上一陣,然后拿出來整理銹跡,最后在銅銹上面做一層包漿,大部分收藏者辨不出真假。“一對仿商代的青銅爵,在這里批發價100 來塊錢,到了潘家園,大概在2000 到 3000。若在古玩城上架,大概得賣上 6000 到 1 萬。這兩年,還有許多小拍賣公司也拿這些東西去拍,成交價有的能到幾萬塊錢。”

在一個山區,吳樹以買家的身份目擊了整個盜墓過程。夜里1點半,盜墓賊帶著他到達目的地——一處偏僻的山坳,三面環山,墓地面南,前方有一條河流過。放哨、掘墓……吳樹趁著盜墓者干得熱火朝天,摸出手機緊張地拍起了照片,卻被發現,只得主動將剛拍的幾張照片給對方看,一面解釋說 :“幫不了你們的忙,沒事干,拍了幾張月光底下的山林。”那夜,吳樹親眼看著盜墓者用雷管炸藥將墓地炸開一個直徑約 50 厘米的豎洞,陪葬器物被一件件運送上來。其間,盜墓者還對他說:“等你們不掏錢買的時候,自然就沒人再挖了……”

對市面上所謂“鑒定專家”進行暗訪,也是吳樹的調查內容之一。

他發現,僅北京潘家園一帶,就有各類鑒定公司、鑒定中心十幾家,大多生意火爆、收入不菲。在一個“鑒定大師”的辦公室里,吳樹為自己帶去鑒定的兩樣東西交了 600 元鑒定費,為了能上拍賣會,他又交了 3 萬元的“保管費及其他手續費”。趁著辦手續的空隙,他粗略統計了一下,登記簿上 20 位委托人共交費50 余萬元……而經吳樹調查得知,這位“大師”的考古系文憑是買來的,研究員職稱是自封的,論文和專著是抄襲的,只有落到他口袋里的錢才是屬于他自己的。“這幾年,他起碼賺了幾千萬。”

吳樹說,做調查是件快樂但吃力的事,行動前一定要周密計劃,才不至于露出馬腳。但也有例外,一次暗訪時,對方竟然搬出錄像機,將他在中央電視臺做的訪談節目播放出來,偽裝身份被當場戳穿。

從 2004 年到現在,吳樹走訪了近百位文博界專家、文物販子、盜墓者、制假者,去過的大小古玩市場近 50 處,瓷器、青銅器、玉器、書畫等高仿、中低仿基地及作坊近40 處。調查的結論則是 :全民收藏使國內的收藏環境越來越惡劣,中國的文物資源瀕臨危機!

全民收藏是一場“運動”

“我們應該將目光從收藏本身發散開去,看看中國社會到底發生了什么問題。”吳樹說,當下的“全民收藏狂潮”就是一場運動。“這場運動,對中國的文物是一個毀滅性

的浩劫,是被經濟上的輿論所引導,被掙錢效應忽悠起來的。”

“1993 年,嘉德、瀚海等拍賣公司成立。雖一年的總成交額不到 1億元,但‘古董值錢’的概念迅速普及。”吳樹說。城里人被拍賣公司“運動”起來,開始想盡辦法去淘貨,古玩市場應運而生;農村人又被城里人的這種需求“運動”起來,“把祖傳的家具、書畫、瓶瓶罐罐賣給走街串巷的文物販子,賣完了怎么辦?就開始挖墓。挖墓畢竟是件缺德事,腦瓜靈活的人就盯準了還在生產的老窯口,開始了造假的買賣。”吳樹對記者梳理著自己的分析。

到 2005 年,中國的古玩市場已經變得十分蓬勃。那年 7 月,元青花“鬼谷子下山圖罐”被佳士得公司拍出了 2.3 億元人民幣的天價,刷新了中國文物藝術品的拍賣紀錄。眼看著文物能轉化為巨額金錢,“中國的富豪被‘運動’起來了,整個市場開始走向瘋狂。”

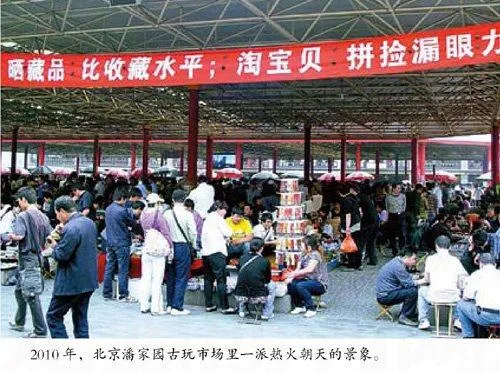

2010 年,北京潘家園古玩市場里一派熱火朝天的景象。

2007 年開始,一些金融資本開始進入拍賣市場,并在2010 年達到頂峰。吳樹一度以為,收藏市場的人數會隨著大資本進入而減少。但從各地古玩市場的情況看來,人數卻有增無減。他將 2010 年稱為“中國傳統收藏的暮年”, “人們被一種虛幻的財富效應所迷惑,而在這樣的狀態下,‘全民收藏’實際上是打著收藏旗號的‘全民投資’,將收藏和投資混為一談。而真正的以收藏為目的的傳統藏家越來越少。”

在吳樹看來,一件文物的價值,只應該由歷史價值、審美價值和科學研究價值組成。

但在如今社會大環境的影響下,人們談論的最多的,卻是文物的市場價值。

“收藏者拿著藏品找到專家,就兩句話,‘這東西是真

是假?’‘它值多少錢?’但一件文物的市場價格,怎么能由文物專家來判定?專家能告訴你的,只能是一件東西的文物價值。現在熱播的鑒寶類節目,最吸引觀眾的地方也在于請來幾位專家,告訴大家‘這件東西市場估價為×萬元’。你就不能多講一些文化價值?就不能多告訴大家該怎么鑒別贗品?”面對現實,吳樹有些無奈。

“收藏是個地雷陣,贗品泛濫、哄抬價格、違法