風雨四十年

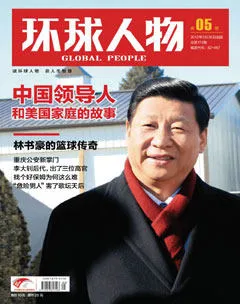

美國副總統親自敲定高規格禮遇細節、紐約時報廣場巨型屏幕播放歡迎宣傳片、昔日老友迫不及待與之重逢……2012年2月,中國國家副主席習近平的訪美,在美國上下掀起陣陣熱潮。但回想當年,在新中國成立之初,日內瓦會議期間,美國國務卿杜勒斯還下令,美國代表團內任何人,都不得與以周恩來總理為首的中國代表團成員握手。

生動對比,濃縮了一個時代的變化。這個變化,改變了中國,也改變了整個世界。

1972年2月21日至28日,曾斷言承認“紅色中國”將是美國“自由事業的災難”的美國總統尼克松訪問中國。訪問結束時,經歷多個不眠之夜磨合而成的《中華人民共和國和美利堅合眾國聯合公報》(簡稱“上海公報”)問世,成為此后中美關系發展的首個指導性文件。在解釋這一行動背后的戰略思路時,尼克松說,“因為我們的利益要求如此……因為世界局勢發生了劇烈的變化”。

在上世紀70年代初的全球政治版圖上,中、美、蘇三國以原子武器支撐著冷戰中的“恐怖平衡”。美國深陷越南戰爭泥潭,被國內外壓力弄得焦頭爛額。中國領導人所必須面臨的挑戰,則是北部邊境蘇聯的百萬陳兵,國家安全受到威脅。“形勢比人強”。中美兩國領導人基于共同戰略、安全利益的需要,打破20余年相互隔絕的堅冰,用跨越太平洋的握手開啟了中美關系發展的新篇章。在曾為這一進程做出過歷史性貢獻的基辛格看來,“中美關系的建立,始于一個冷戰策略,卻最終發展成全球新秩序演變進程的重心。中國重回全球外交舞臺、美國戰略選擇增多,都為國際體系帶來新的生命力與靈活性……”

在“上海公報”之后,1978年12月16日,中美發表《中華人民共和國和美利堅合眾國關于建立外交關系的聯合公報》,1982年8月17日,兩國政府又就美售臺武器問題發表“八·一七”公報。這三份中美聯合公報成為日后中美關系發展的指導性文件和制度保障。中美戰略對話及由此演變而來的中美戰略與經濟對話機制,為20世紀后期的中美關系搭建了更為完善的溝通平臺,“積極”、“合作”、“全面”成為中美關系的關鍵詞。

數十個春秋過去,在這個被互聯網包裹得越來越緊的地球村中,中美兩國的關系從未如此重要,兩國人民的交往和利益也從未如此緊密地交織在一起:從東海岸的華盛頓到西海岸的洛杉磯,美國幾乎所有熱門景點中人數最多的游客群體都來自中國,每位中國游客的美國之行平均消費6000美元;在全美絕大多數大學中,來自中國的留學生最多;越來越多的美國學生視漢語為最重要的必學外語,其中就有美國總統奧巴馬的女兒和副總統拜登的侄女、孫女;從美國港口龐大的起重機械到偏遠鄉村小店柜臺內的針頭線腦,“中國制造”俯拾皆是,一家美國公司曾發誓全用“美國制造”材料建房,卻發現如此一來房子根本蓋不下去……

利益矛盾也復雜地與之伴生。歷史、文化、政治制度、經濟發展階段、地緣國際關系、價值理念……諸多差異,注定了中美兩國間結構性矛盾的長期存在。改革開放30余年來,中國的迅猛發展成為讓美國不知如何應對的難題。在它面前,美國國內頑固的冷戰思維、不容他人挑戰霸主地位的本能、自認為站在道德制高點的自負、國內黨派政治爭斗的伎倆等多種因素間歇性混合發作,在關乎中國核心利益和重大關切的問題上屢屢發難,使得兩國關系屢經風雨。雖然美國從不承認“遏制”中國,但其種種動作又都表明,它確實已將不斷壯大的中國視為“假想敵”。在今年年初發表國情咨文時,奧巴馬總統就5次提及中國。除大選之年的國內政治盤算外,美國視中國為最大對手之慮溢于言表。

“風物長宜放眼量。”40年的風風雨雨早就告訴我們,世界上最大的發達國家與最大的發展中國家之間,玩不得零和游戲,中美間的共同利益遠大于分歧,除了努力尋求合作共贏,別無光明前途。中美兩國都面臨著一道極需戰略眼光和政治智慧的世紀性難題:怎樣才能走出一條和平相處、共同發展的新型大國關系之路。因為中國好,世界才好;中美關系好,世界才好。