專家教你躲避食用油“陷阱”

2012-01-01 00:00:00劉夢歌

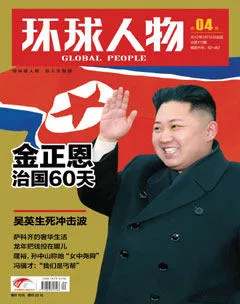

環球人物 2012年4期

用“食品安全問題年”來形容過去的2011年,一點都不為過。從3月的雙匯瘦肉精,到8月的沃爾瑪假綠色豬肉,食品安全事故讓名牌企業一失足成千古恨。有的企業忙著道歉,有的企業則遮遮掩掩。緊接著,地溝油、毒豆芽、塑化劑、毒血燕、染色饅頭……層出不窮。

據央視報道,2011年,各級公安機關共偵破食品安全類犯罪案件5200余起,抓獲涉案人員7000余人;各級法院審結生產、銷售不符合衛生標準的食品等案件333件,刑事處罰416人;各級食品安全監管部門僅食品非法添加類案件就查處18000多起,取締關閉違法企業5000余家。

在地溝油成為眾矢之的后,國家加大了打擊力度,使其暫時隱身不敢出現。但除了地溝油,其他食用油就能保證安全嗎?環球人物雜志記者為此做了調查,發現生活中食用油的安全問題也讓老百姓懸著一顆心。

追尋問題根源

2011年12月24日,國家質檢總局公布食用植物油產品質量國家監督抽查結果,在240種被抽查產品中,有18種產品不符合標準,部分產品中發現致癌物質黃曲霉毒素。黃曲霉毒素是一種毒性極強的物質,其危害性在于對人及動物肝臟組織有破壞作用,嚴重時可導致肝癌甚至死亡。在受污染的食品中,以黃曲霉毒素B1最為多見,其毒性和致癌性也最強。

一波未平,一波又起。2011年12月27日,安徽工商局在抽檢中發現,一批次金龍魚玉米油被檢測出色澤和煙點不合格。

在調查中,記者多次致電中國糧油學會油脂分會,但油脂分會辦公室周麗鳳主任表示,“我們顧不過來,不接受采訪”。記者又多次致電,周主任索性直接掛斷電話。第二天,記者再次打給周主任,詢問金龍魚品牌所屬公司益海嘉里集團是否是油脂分會的理事單位,周主任表示“是”。網上搜索可發現,益海嘉里集團公司油脂總監涂長明還擔任油脂分會副會長。據記者了解,此類學會的會費是明碼標價的,企業性團體副會長單位,每年需繳納數萬元會費,每屆4年,會費共計10萬元左右。

記者還對北京市場進行了調查,北京各飯店的食用油1/3來自玉泉路糧油批發市場。該市場負責人告訴記者,原來食用油批發商每家都有固定油罐,提供散裝食用油。2011年7月,北京市工商部門開始禁止全市農產品市場銷售散裝油,各家儲油罐已經陸續拆除。目前市場里只能銷售獨立包裝、有廠名廠址的食用油。但這就一定安全嗎?

央視記者曾經在山東的一次暗訪中,看到了幾家根本沒有產油設備的油廠如何生產偽劣的花生油,并把其變成品牌油。在一家“新春牌”花生油的生產點,工人們在一間不到50平方米的房間里,就完成了散裝油到桶裝油的全過程:龍頭一開,散裝油被灌進桶里,再由一個工人用木棍把蓋子拍上去,一桶花生油就制造完成了。

而散裝油從哪里來呢?“全國90%以上的散裝油都勾兌了地溝油!”公安部去年9月破獲的一起“超級”地溝油案主犯袁一交代。

既然國產食用油無法保證絕對安全,那么買號稱最安全、最健康的純進口橄欖油能讓人放心嗎?2011年底,意大利海關、警方調查發現,4/5的“意大利”橄欖油中摻兌了進口自其他國家的低質橄欖油。已有13家最大的橄欖油生產商被牽扯進來,其中不乏一些非常著名的品牌。但是具體涉及哪些企業,意大利警方表示不便透露。

中國駐米蘭總領館經商室2011年10月公布的數據顯示,中國進口意大利橄欖油總量持續上升。2010年,進口總量超前年兩倍,達6502噸。如此大量進口,劣質的意大利橄欖油很可能已進入中國市場。

“壓榨法”最放心

中國農業大學糧油專家范志紅告訴消費者,要吃上放心油,需要對食用油有非常深入的了解,她指出,除了認品牌外,還要注意食用油的品種,其中茶油最健康、最環保,芝麻油最原生態,核桃油最養生。

食用油的提煉方法也是很有講究的。范志紅對記者說,目前中國的食用油使用兩種方法提煉:物理壓榨和化學浸出。壓榨法利用施加物理壓力把油脂從油料中分離出來,由于不涉及添加任何化學物質,榨出的油各種成分保持較為完整,油的純度也較高,質量能有保證,但缺點是出油率低。芝麻油、花生油等油脂的生產多采用壓榨法。

浸出法是選用符合國家相關標準的溶劑,通過溶劑與處理過的固體油料中的油脂接觸而將其溶解出來,并用嚴格的工藝脫除油脂中的溶劑。浸出法制油的優點是加工成本低、生產條件良好、出油率高,油料資源得到了充分利用。但缺點是浸出的毛油要經過脫臘、脫膠、脫水、脫臭、脫酸、脫色等化學處理后才能食用,每個環節都有嚴格的標準,如果不能達標則可能造成油脂中殘留化學溶劑。菜子油和大豆油大都采取這個方法。

業內一直對浸出法取油的安全性存在質疑。對此,中國糧油學會油脂分會會長王瑞元談了自己的看法:“無論是浸出油還是壓榨油,只要符合我國食用油脂質量和衛生標準,就可放心食用。”

另外市面上常見的還有調和油和色拉油等品種。調和油是兩種以上的食用油經過化學工序,按比例合成的食用油。色拉油則是將提取好的食用油再進行一些化學處理得到的,這樣的油能夠生吃、熔點較低,可用于調制涼菜。這兩種油在生產過程中也都會接觸化學物質。

“綜合來看,壓榨法生產的油是最讓人放心的。”范志紅說。

假貨難辨認

除了自家買的油,飯店用油的安全也讓人揪心。記者在北京一些飯店調查后發現,飯店普遍使用的是色拉油、大豆油和菜子油三種。

北京一家高檔飯店的總廚師長梁廣杰告訴記者,目前具有一定規模的飯店均使用品牌色拉油,主要有綠寶和金龍兩種品牌。記者在北京順鑫石門農副產品批發市場看到,綠寶色拉油價格每公斤11元。而普通的色拉油價格為每公斤8.5元。

“在北京,只要有工商注冊的飯店,都不敢使用散裝油和地溝油,因為防疫部門和工商局等單位會定期抽查,看飯店用油的進貨單,只有進貨渠道正常,才能保證食用油的安全性。”梁廣杰補充道。“大的飯店都有采購中心,是集團采購,一般會從廠家直接進貨,每次進貨量都是幾十噸。這樣一方面能保證品牌油的質量,另一方面也能拿到更便宜的批發價格。”

然而當記者問,以次充好的散裝油和品牌油放在一起,能否區分出來時,梁廣杰連連搖頭:“這個真看不出來,劣質油經過那么多道過濾,再添加些化學制劑,已經變得很清澈了,肉眼很難區分。大飯店的貨源能夠保證,但小餐館就算用品牌油,也可能會買到假貨。”

編輯:孫夏力 美編:黃浩 編審:吳迎春<b