用科技改變影像

2012-01-01 00:00:00洛瑤

攝影世界 2012年2期

1989年,章光和從紐約PRATT藝術學院學成回臺灣,1994年就以“沒有相機”的觀念來創作另類的攝影作品。當時的數字攝影還在啟蒙階段,章光和用計算機數字掃描儀來創作,并提出了“暗房終結者”的觀念,預言未來個人計算機的功能將會很強大、很普及,而計算機圖像處理的技術會很普遍,數字影像將會主宰未來的攝影。章光和認為使用傳統底片的攝影技術必將勢微,暗房技術必將無用,而手工的攝影“靈光”也即將消失。如今,十幾年過去了,章光和的預言得到了證實,當時反對他的人如今也都改用數字攝影技術創作了。

記者:《植物志二》系列是您最近的力作,當初是如何想到拍這個系列的?

章光和:其實這個系列做得很早,差不多有17年了,當時我剛從紐約回來,就想到用電腦創作影像。那時候蘋果電腦剛剛問世,于是我利用身邊的一些物品,借助電腦科技等手段創造影像。至于為何選擇植物作為素材,則是因為當時我的家在臺大里,平日經常去花園里散步,看到不少植物,就撿了不少回家,在電腦前擺弄一番,即興配出一個感覺,然后再去一點點延伸和發展。

記者:這個系列被稱為《植物志二》,和之前的《植物志一》相比,有什么區別?

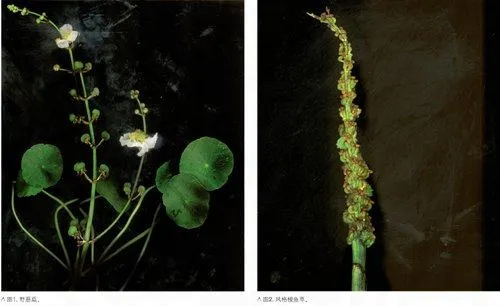

章光和:《植物志一》做得比較早,從1994年開始。當時剛剛有Photoshop1.0,因此我在《植物志一》中的圖像中,加入了不同顏色的背景,用Photoshop進行了后期的加工,模擬光線效果,使畫面看起來像是在工作室中拍攝的;而從《植物志二》開始,我更注重描寫植物的造型,應該說《植物志二》是我17年來的一個反省,也是我近年來最投入的一個創作。作品使用了更高階的影像技術,企圖找回攝影的“靈光”。這一系列的東西就像是攝影剛剛發明時的作品,每次顯影一張玻璃版照片都是一個新的作品,每一次創作都充滿手工的趣味與挑戰,仿佛攝影的靈光就隱藏在那里,所以本杰明才會說只有攝影剛發明的前數十年,攝影才有靈光。

記者:除了顏色、背景上的變化,《植物志一》和《植物志二》的視覺感覺也完全不同,這又是如何考慮的呢?

章光和:《植物志二》中的視覺空間不同于一般的單點透視,黑色幽暗的背景讓人有一種密閉的窒息感,增添了一些西洋古典人物畫的藝術氣息,簡單的背景襯托出特寫的主體,而不同植物混搭組合更產生出變異的植物。相較于《植物志一》時期所使用的掃描儀,我使用了更為先進的計算機掃描技術,更高分辨率的掃描儀讓我發現了一些以前不曾觀察到的細節,使得物種的肌理細節精密地呈現在觀者眼前,似乎是打開了認識植物的另一道門。

記者:我發現雖然名字叫做“植物志”,但是作品中卻鮮有花朵的出現,這是刻意而為之的嗎?

章光和:在這一系列中,我刻意避開美麗的花朵,而選擇了植物的根莖和果實,是因為我覺得漂亮的花太普通、太常見了,不足以展現藝術的特殊性。我更想表現的是日常生活里路邊墻角被忽視的植物,將它呈現為蘇珊·桑塔格所說的“一種英雄式的觀看”,讓人看了之后會驚嘆作者的眼力。我所拍攝的所有植物都是我在世新大學與臺灣大學校園找到的,先查訪這些植物的名稱,然后才進行的掃描創作。創作這一系列的過程,讓我體會到平凡植物先天優美的本質。

記者:這些畫面的拍攝沒有通過照相機,而全部用掃描儀制作完成,能否介紹一下具體的操作過程?

章光和:這些畫面的前期拍攝全部由掃描儀完成,掃描儀有很多種類型和尺寸,但只有高分辨率的掃描儀才可以完成全過程。由于掃描儀的分辨率很高,因此掃描非常耗時,掃描一個長度在20公分左右的植物差不多需要1個小時的時間,如果植物短一些的話,掃描就會快一些。這些植物被我分為幾組,有單獨的,有兩三個在一起的,如果是幾個東西放在一起掃描,需要的時間就會更久。

記者:在掃描以前會對這些植物進行清洗和加工么?

章光和:不會,我覺得太完美的話反而不真實,在我眼中“殘枝敗柳”更有感覺,我在創作過程中甚至忠實地呈現出那些被認為難以控制的瑕疵,例如灰塵、臟點、指印、刮傷等等。因為我力求進行影像的探索,所以全部選用了黑色的背景,創造出古典油畫的感覺,更精致地將植物的表相、紋理質感顯現出來。我覺得不經過加工的植物也很美,只不過和唯美有一定的區別罷了。

記者:我看到部分畫面是虛實相結合的,這是因為植物本身形狀的緣故嗎?

章光和:是的,在一般人看來,通過掃描儀掃描的東西是平面的,但其實它的中間有5-10公分的景深和高度,所以把植物放進去掃描,就會有一些立體感和空間感。當然,我也會在后期通過軟件對光影進行一定的加工和調整。

記者:有沒有統計過一共拍過多少種植物?會不會出現制作出來沒有想象中好的情況?

章光和:我一共拍過100多種植物,但由于他們的顏色、形狀、質感不同,不是每種植物拍出來的效果都很好,因此制作出來的照片也只有100多張。遇到效果不好的時候,我會進行一些A+B+C式的拼湊,把他們重新組合成新的樣式,也可能對他們單獨進行簡單的修剪或者加工處理,或者干脆直接放棄制作。

記者:除了進行植物之間的排列組合,是否有進行影像和影像之間的拼湊?

章光和:目前還沒有,只是就材質做一個簡單的調整。

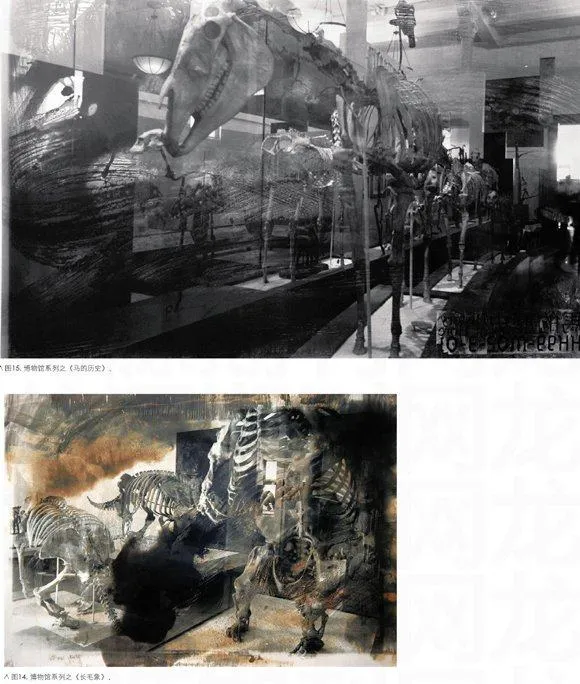

記者:除了《植物志》系列,早期的《博物館》系列也是您的重要代表作,是您對影像的創新嘗試,能簡單談談它的創作想法嗎?

章光和:《博物館》系列是對時間觀念的挑戰,是我的畢業攝影展。我一直覺得攝影和時間有著密不可分的關系,它記錄時間,令時間存在。但是時間在照片上存在是片面的,它只是某時某刻的記錄切片,那個片段既遙遠又真實,既模糊又難以否認,時間就那么莫名其妙地被框在照片里。我的作品是向另一種時間挑戰、向攝影的本質挑戰、向攝影的存在挑戰。人們不太注意眼前的東西,以為攝影可以替代一切、制造一切,攝影就像是自然的替身一般,備受人們信服,但其實攝影在本質上是有弱點的。為了令觀眾正視此點,我的觀念性作品故意不將攝影作品完全定影,如此隨著時間的變化,作品會越來越昏暗。

我認為作品有如人的生命一般,會隨著時光而消失。人是不會珍惜自己的生命的,除非是生命即將消失時。因此,人也是不會去正視攝影的本質問題,如果只有存在而沒有消失,又有誰會去買一件幾年后即將消逝的作品呢?因此,一件作品的存在是一個觀念,而不是這件作品本身。百年相紙的觀念是一個有趣的迷思,大家都希望記錄的影像可以長傳久遠,可以在時間與空間上源遠流長,讓記憶永不磨滅。但是,復印件本身所記錄的影像事實與回憶有相當大的差距。本質上,攝影是創造了另一個真實,而不是復制了事實。攝影的記錄是否貼近個人的記憶?是否需要百年不壞?都是值得質疑與顛覆的。經過時間的洗練而褪色的照片有一種時光久遠的回憶感,是不是更加有一種貼切感呢?

博物館系列作品的創作方式最戲劇性的變化是在沖印的那一段時間里。我把顯影與定影的藥水當顏料,用海綿當彩筆在相紙上渲染洗滌,并在顯現影像的短暫時刻中即興地涂涂改改。因此同一張底片每一次沖印的結果都不一樣。如此沖印方法使得畫面常出現如抽象表現主義的筆觸與潑點,或是水墨的渲染效果,增加了攝影的戲劇性與繪畫性。其實不管是《博物館》系列也好,還是《植物志》也好,在我的作品中皆留下了很多可以與時空之外的觀眾對談的空間,作品中充滿了太多的偶然,是和其環境里做各式各樣的接觸與變化。因此,作品上可以常見的有針孔(釘在墻上觀看),顏料、膠帶的貼痕,筆的記錄,甚至是自動的繼續曝光變黑,我希望觀眾可以自然地在他們的時空與之對話,例如:論判我的觀念與做法、或是任其銷毀。

記者:你認為科技帶給影像的變化是什么呢?

章光和:其實不光是攝影,我們的生活已經日漸數字化,網絡影像圖片、版面美術設計、雜志與報紙的出版,這些領域都已經必須要以數碼材料、數碼工作流程來完成。在此同時,家庭照與一些生活紀念的影像也漸漸地因數碼相機的崛起而產生了改變。可以說,數碼化的攝影已經是現代生活中工作與消費不可或缺的需求。而攝影,可以說是現代藝術創作最為熱門的媒介,很多藝術家的創作直接采用攝影甚至是數碼影像技術,但也脫離了原來傳統攝影的局限與操作價值體系,新一代的攝影藝術從創作到意義的詮釋,都已經完全和傳統攝影大相徑庭了。我認為數碼化之后的攝影顯然表現出另一種更為超越現實的可能,攝影變得更為非人性、更為藝術性了。

章光和簡歷

紐約Pratt藝術學院、私立紐約大學藝術碩士,世新大學圖文傳播暨數字出版學系系主任兼所長,臺灣藝術大學圖文傳播藝術系兼任副教授 。

展覽:

1989年,紐約,Washington Square East Gallery。

1992年,韓國,漢城市立美術館 韓國攝影的水平展。

1993年,日本,福井縣第五屆雙年展。

1994年,香港,兩岸三地“內地、港、臺、當代攝影”聯展。

1994年,臺北,阿普藝廊“真假攝影”聯展。

1995年,日本,“沖繩國際攝影研討會”聯展。

2000年,臺北,2000臺北國際攝影節(從傳統攝影到數字影像)展出。

2004年,臺北,臺灣國際視覺藝術中心“數字人體美學”個展。

著作:

《暗房終結者》(電腦影像專書)、《Painter 3 BIBLE》(電腦繪圖專書)、《Live Picture 光速合成》(電腦影像專書)、《繪畫終結者 Painter 4.0》(電腦繪圖專書)、《虛擬天堂 Bryce 3D》(電腦影像專書)、《數字人體造像 Virtual Nude Photography》(電腦影像專書)、《復制真實:后現代攝影創作構思系統論述與實踐》(攝影理論專書)、《住在巴特、桑塔格、本雅明的照片里》(攝影旅游)、《攝影不是藝術》(攝影理論專書)。