機場多普勒天氣雷達雙機備份技術及可靠性分析

陳 寶, 高仲輝, 郝立勇

(1.中國民用航空局空中交通管理局,北京 100125;2.中國電子科技集團公司第三十八研究所,安徽 合肥230088;3.安徽四創電子股份有限公司,安徽合肥230088)

0 引言

天氣雷達是機場綜合氣象觀測系統的重要組成部分,是航空運輸保障的重要探測設備之一。航空氣象服務保障的特殊性要求預報人員做出準確的天氣預警預報,空中交通管制人員利用天氣雷達實時探測信息,發現和跟蹤雷暴位置、強度及變化、移動方位和速度,在天氣雷達探測到較弱雷暴的情況下,有的放矢地指揮飛機進離場或繞飛;在雷暴天氣特別強烈的情況下,果斷地指揮飛機備降或返航。天氣雷達探測是惡劣天氣下管制調配的重要依據,既保證處在惡劣天氣中的航空器的安全,同時又保障了人民生命財產以及航空公司和機場的經濟效益免遭損失。因此,航空運輸安全保障要求天氣雷達在任何條件下都能連續、穩定、可靠地運行。

中國現役航空天氣雷達系統幾乎全部采用單機體制,一旦系統出現故障,極易造成停機,結果將嚴重影響航空運輸的氣象保障。美國FAA列裝在機場的終端區多普勒天氣雷達(TDWR)除了雷達天饋系統、伺服系統為單機體制外,其主體組成部分(發射機、接收機、信號處理器、遠程遙控終端主機等)采用雙機體制,并實現自動切換[1]。航管二次雷達采用了相似的結構,以保證工作的穩定可靠。雙機備份技術是增加系統可靠性、增強機場氣象保障能力的重要手段[2]。

1 雙機備份技術設計思路

機場多普勒天氣雷達由天饋分系統(含天線罩、天線轉臺和饋線)、發射分系統、接收分系統、信號處理分系統、監控分系統、伺服分系統、數據處理與顯示分系統(也稱終端分系統)以及配電分系統等組成[3]。

雙機備份技術即除了天饋系統、伺服系統為單機體制外,主體部分(發射機、接收機、信號處理器、遠程遙控終端主機)采用雙機體制,各分系統包括兩套獨立的設備,互為冗余備份,可在監控系統冗余控制板的控制下進行自動重組、無縫切換,并可在線維修,實現MTBCF≥10000小時[4]。

天氣雷達在總體設計思想上,采用目前國內外最新且成熟的雷達技術、計算機技術和網絡通訊技術;在軟件設計上,融合氣象專家多年的寶貴經驗,結合民航氣象部門的使用特點;在應用目標上,滿足中華人民共和國民用航空行業標準,適合民航機場保障要求[4]。

隨著業務應用的發展,終端系統的軟硬件具有持續的可升級和再開發能力。天氣雷達操作簡便,設置便捷,維護方便并具有較高的可靠性、穩定性和可維性,擁有完善、穩定的安全保護措施,具有無人職守全天候連續工作的能力和良好的環境適應性。整個雷達系統可在本地(雷達站)和遠程(氣象臺)具有功能相同的控制、產品顯示和測試維護能力。

2 雙機備份雷達系統組成及基本工作原理

2.1 系統組成

天氣雷達整機在總體布局上分為天線單元、主機單元、終端單元3部分。這3個部分分別安置在雷達塔頂、雷達站主機房和航管樓氣象臺內。

天線單元為室外設備,主要包括天線罩、天線反射面、室外饋線、天線轉臺等設備。為保證安全,天線單元安裝避雷裝置和航空障礙燈。

主機單元主要包括兩個發射機柜、兩個接收機柜,放置在雷達主機房內。同時還包括一些饋線及輔助設備。

終端單元主要包括雷達數據處理服務器、控制維護工作站、預報工作站、用戶終端、網絡交換機等硬件設備和在其中運行的軟件系統。

圖1 天氣雷達組成框圖

2.2 基本工作原理

天氣雷達為全相參多普勒天氣雷達,即雷達的發射信號、本振信號和相參基準信號都是由一個高穩定度和高純度的主振源同步產生,之間保持著嚴格的、固定的相位關系。雷達通過發射高功率的微波脈沖信號,借助于云、雨等氣象目標的后向散射檢測、分析和確定降水目標。根據回波信息,測量其強度以及運動的徑向速度和譜寬[5]。雷達整機的工作過程簡單描述如下。

接收分系統中的激勵源輸出頻率遙控可改變的射頻激勵信號,送入發射分系統,經固態功率放大器后,進入速調管放大,在系統監控系統的控制下,選擇一套發射機處于高壓工作,輸出峰值功率大于250kW的射頻脈沖信號,經過饋線到達天線向空間定向輻射。天線定向輻射的電磁波遇到云、雨等降水目標時,便會發生后向散射,形成氣象目標的射頻回波信號被天線接收。

接收到的微弱射頻回波信號,經過饋線送往接收分系統。接收分系統的同軸射頻冗余開關,在雷達監控系統的控制下,將回波信號送至任一接收通道,經過兩路射頻放大和變頻(高靈敏度通道和低靈敏度通道),成為60MHz的中頻回波信號,送至數字接收機直接進行中頻采樣。

中頻接收分機為高性能的數字中頻接收機,在結構上與信號處理器、監控板及冗余控制配置在綜合分機中。在監控系統的控制下,選擇處于工作狀態的接收機的中頻信號,進行處理后輸出兩路16位I、Q正交信號,通過光纖送往信號處理分系統。

信號處理分系統將兩路I、Q正交信號,作平方律平均處理、地物雜波對消處理,和拼接處理后,得到反射率的估測值;并通過脈沖對處理(PPP)或快速傅里葉變換(FFT)處理,從而得到散射粒子群的平均徑向速度 V和速度的平均起伏即速度譜寬W。并將處理后的回波數據及GPS傳入的時間,以TCP/IP協議格式傳輸至終端系統。

監控系統包括監控板和冗余控制板,負責對雷達全機的監測和控制。自動檢測、搜集雷達各分系統的故障信息和狀態,送往終端分系統。并將終端分系統發出各種控制指令和工作參數指令,轉發至各相應的分系統,完成相應的控制操作和工作參數設置。同時,監控系統是雙備份系統設備切換的控制中心,雷達正常運行時,監控系統發出初始化指令,將各分系統的主通道設備設置為工作狀態,備份通道處于熱備份狀態,當某一設備發生故障時,監控系統自動檢測故障信息,并根據故障信息自動切換至相應的備份通道,并控制其他相關系統或開關器件,完成系統設備自動重組,保證系統正常運行;同時隔離故障設備,實現故障設備在線維修功能。

伺服分系統接收監控系統的控制指令,完成天線方位和俯仰掃描控制;同時將天線的實時方位角、仰角數據送往信號處理分系統。伺服分系統中的伺服分機及驅動電機、角度傳感設備為雙套獨立系統,兩套系統同時在線工作,驅動電機可通過超越離合器脫離嚙合或進入嚙合狀態。

終端分系統對于信號處理分系統的雷達探測氣象目標回波的原始數據、天線角度信號,以及GPS時鐘進行采集、處理,以PPI、RHI、體掃等工作方式,實時顯示回波圖像,并將數據存儲,自動生成航空氣象保障所需的各種天氣預報和天氣監測用的圖像、圖形、曲線等氣象產品。軟件設計滿足兩套以上主/備方式在線工作,并通過網絡互相訪問和監測軟件運行情況,實現互為備份。

3 各分系統技術方案

3.1 發射分系統

雷達發射分系統采用全相參速調管放大鏈式工作方式,包含兩套相同的發射機,互為冗余備份,可以在線維修。發射機A正常工作,發射機B開機預熱,處于準加狀態,波導開關選通發射機A的功率輸出,將大功率脈沖信號通過饋線傳輸至天線再輻射到空間;當發射機A出現故障時,A發射機高壓自動跳閘并與故障連鎖,此時雷達監控系統自動控制大功率波導開關選擇發射機B輸出,同時發射機B受監控系統控制開始加高壓工作。

3.2 接收分系統

接收機分系統是全相參、超外差二次變頻式數字化接收機,具有大動態、低噪聲、靈敏度高等特點。采用冗余結構設計,包含兩套獨立的接收分機和同軸冗余開關,每套接收分機包括接收通道分機、頻率源分機、激勵源分機;兩套接收分機單獨供電,設備故障時可在線維修;另外設計標定/BIT分機實現系統自動標校和故障檢測。

具體工作過程為:來自天線的回波信號經TR管和PIN開關保護后,由同軸電纜送至接收分系統的冗余開關,開關在監控系統的控制下,選擇回波信號進入接收機A的接收通道分機(或接收機B的接收通道分機)。為了防止非同步強干擾信號對接收前端的損傷,在低噪聲放大器(LNA)的前面還裝有限幅器,經過低噪聲放大器放大后分為兩路信號,兩路信號分別進入高靈敏度通道和低靈敏度通道,在各自接收通道內進行放大、兩次下變頻,然后送入雙通道數字中頻接收機,直接進行相位檢波和A/D采樣,得到兩路I/Q信號,送信號處理系統。

3.3 信號處理分系統

信號處理分系統采用模塊化設計,所有的功能均由一塊插件完成。結構設計與數字接收機、監控板、冗余控制插件共同配置在綜合分機中,系統采用冗余結構設計,配置兩臺互為冗余備份的綜合分機。

系統對接收分系統輸出的兩路16位數字I、Q信號首先進行數據格式轉換,以便與DSP進行正確數據接口。I、Q信號經過DVIP處理得到氣象目標的強度估值,經過FFT/PPP處理得到氣象目標的平均多普勒速度和速度譜寬。然后對兩路信號進行拼接處理后輸出至數據緩存接口,最后數據以標準TCP/IP協議輸出。兩路信號處理輸出數據以網線形式進入綜合機柜的HUB,再傳輸到終端系統;兩路信號處理數據的輸出受監控系統的冗余控制插件控制并連鎖,實際工作時同一時間只有一路信號處理輸出有數據,另一路輸出網絡接口受控截止。

3.4 伺服分系統

伺服分系統根據控制指令的要求,控制天線作各種模式的掃描運動,同時向信號處理器提供天線的方位、俯仰角度和天線狀態信號,并向監控分系統回饋伺服分系統的故障信息。雷達選用全數字式交流伺服系統作為驅動裝置,采用旋轉變壓器和R/D變換模塊作為位置監測元件,各種掃描方式均用軟件控制完成。整個系統具有控制靈活、體積小、重量輕、可靠性高和電機免維護等特點。

系統亦采用冗余結構設計,主要由伺服分機和配置在天線轉臺中的電機、減速機、超越離合器、旋轉變壓器等組成,其中伺服分機和電機、減速機、超越離合器等驅動裝置及旋轉變壓器角度傳感裝置均采用雙備份設計,組成兩套獨立的控制、驅動及角度檢測系統。在天線正常運轉的情況下,可以將任一驅動電機通過超越離合器脫離嚙合或進入嚙合狀態,以支持驅動機構的在線維修。通常天線轉臺只需使用一臺電機驅動,兩套驅動設備可以輪換工作;但在特殊條件下,也可使用兩臺電機同時驅動。

3.5 數據處理與顯示分系統

系統采用一個高速局域網進行互連,按照安裝地點分為雷達樓(雷達站)、航管樓氣象臺兩個組成部分,兩地間用千兆單模光纖相連接,雷達終端組成框圖如圖2所示。

3.5.1 雷達樓主要設備

(1)數據處理服務器:由互為備份的兩臺品牌服務器組成,負責回波數據接收、氣象產品的生成和所有資料的保存。

(2)控制維護工作站:由互為備份的兩臺品牌工作站,主要負責雷達設備的控制、主要工作參數的監測、日常維護維修等。

(3)網絡交換機:完成雷達樓網絡和航管樓網絡的鏈接,組成局域網。

3.5.2 航管樓氣象臺主要設備

(1)預報工作站:負責雷達設備的工作任務設置,所有資料的存儲、發布和查閱。

(2)用戶終端:品牌商用計算機,負責所有資料的查閱。

(3)交換機:完成雷達樓網絡、氣象樓網絡和航管樓網絡的鏈接,組成局域網。

3.5.3 終端軟件組成

軟件部分包含數據處理軟件、數據服務軟件、控制維護軟件、預報工作站軟件、數據瀏覽軟件5個部分。數據處理軟件和數據服務軟件運行在數據處理服務器上,控制維護軟件運行在控制維護工作站上,預報工作站軟件運行在預報工作站,數據瀏覽軟件運行在用戶終端上。控制維護軟件和預報工作站軟件均具有遠程工作能力。各軟件之間通過TCP/IP網絡互相連接,相同軟件可同時在兩臺以上終端設備上運行,但同一時間只有一臺具有完全控制功能,其余為熱備份狀態。各軟件之間通過網絡互相傳遞信息,當某一軟件故障時,備份軟件可自動開始工作。

可見,系統軟件的核心功能是實現兩套互為熱備的控制系統的協調管控,以確保系統對外的控制功能具有在線熱備的功能,概括起來,軟件設計具有以下功能特點:

(1)高速性:系統軟件滿足高速運行,對外實現精準的數據、狀態采集與控制,并在主控單元崩潰失效后,以較短的時間,完成主備用軟件系統的自動切換。

圖2 雷達終端組成框圖

(2)同步性:兩套互為主備的軟件控制系統保持相互運行的同步性要求,并在主備角色切換時,確保對硬件設備的輸出控制平滑無擾動,這一點,單純從完全對稱的硬件結構設計是無法保證的,必須做出針對性的軟件任務調度設計和數據同步方面的處理。這也是整個系統軟件的核心所在。

(3)對稱性:系統設計不僅需要實現硬件方面的對稱性,而且需要實現純粹的軟件對稱、同一性,即兩套軟件控制系統

內部軟件完全一樣。這是在系統時間投運后,用戶得以正常進行日常軟硬件維護工作的客戶要求[6]。

圖3 雷達可靠性模型框圖

4 系統可靠性分析

雷達的可靠性指標為 MTBF≥600小時,MTTR≤30分鐘。因而,對應的雷達系統可用度為 A=0.999961[7]。具體的系統可靠性(MTBCF)估算如下:

天饋MTBCF1=30000小時,MTTR1=0.2小時

伺服MTBF2=5000小時,MTTR3=0.45小時

伺服系統有兩套互為冗余的伺服分機及驅動機構,允許一套伺服分機及驅動機構故障的系統可靠性為:

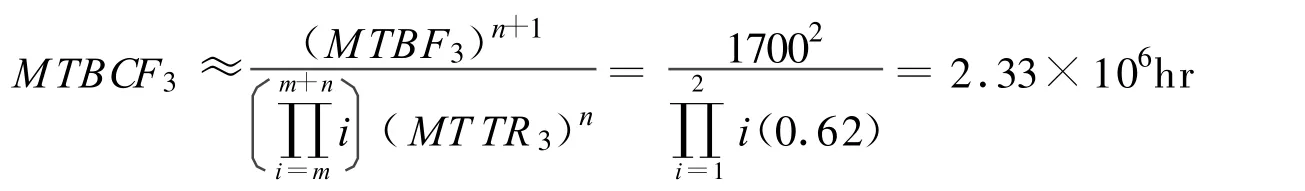

發射MTBF3=1700小時,MTTR3=0.62小時

發射分系統有兩套互為冗余的發射分機組成,允許一套發射分機故障的系統可靠性為:

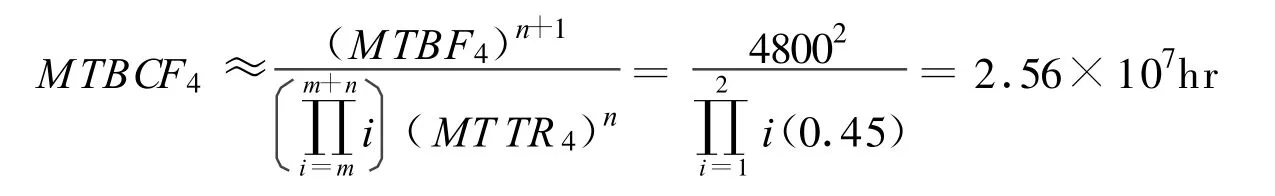

接收 MTBF4=4800小時,MTTR4=0.45小時

接收分系統有兩套互為冗余的接收機組成,允許一套接收機故障的系統可靠性為:

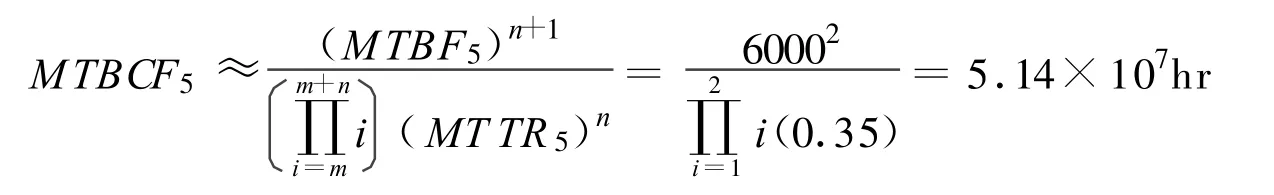

信號處理MTBF5=6000小時,MTTR5=0.35小時

信號處理器與監控分系統(監控板、冗余控制插件)共同配置組成綜合分機,系統有兩套互為冗余的綜合分機,允許一套綜合分機故障的系統可靠性為:

配電系統MTBCF6=24000小時,MTTR6=0.27小時

終端MTBF7=37000小時,MTTR7=0.21小時

終端系統硬件及軟件均以雙套系統進行配置,互為冗余,允許一套故障的系統可靠性為:

根據以上各分系統的任務可靠性及維修性預計指標,雷達系統可達到的任務可靠性指標估算如下[8]:

5 結束語

隨著民航運輸業的高速發展,雷暴、風切變、臺風等危險天氣對飛行安全的影響日益突顯。天氣雷達已成為氣象預報員發出風切變警報的主要依據,已成為空中交通管制的運行決策輔助工具,為飛行、管制部門提供更準確的危險天氣預警信息。針對機場氣象雷達的這種應用特點和要求,設計了這種基于雙機備份技術的雷達運行方案,方案中雷達各分系統分別包括了兩套獨立的設備,互為冗余備份,可在雷達監控系統控制下進行自動重組、無縫切換,當某雷達設備系統出現故障時,可以自動或者手動地切換到對應的非故障系統,使雷達連續地輸出觀測數據,為飛行安全提供保障。結果表明,雷達系統的可靠性得到了提高,而維修保障費用則相對降低。

[1] Weber,M E,Cho,et al.Analysis of Operational Alternatives to the Terminal Doppler Weather Radar(TDWR)[R].Project Report ATC-332,MIT Lincoln Laboratory,Lexington,MA,2007:23-28.

[2] 顧春平.空中交通管制監視新技術簡介[J].現代雷達,2010,32(9):1-5.

[3] MH/T 4016.5-2004.民用航空氣象第5部分:設備技術要求[M].北京:中國民用航空總局,2004:4-9.

[4] 游志勝,張麟,朱敏.新一代空中管制系統中關鍵技術的研究成果介紹[J].中國科學基金,2002,(5):303-305.

[5] 丁鷺飛,耿富錄.雷達原理.修訂版[M].西安:西安電子科技大學出版社,1997.

[6] 張曉黎,呂歆.組件技術及適應性疊覆組件改造技術在提高代碼重用性方面的研究[J].計算機應用研究,2004,21(5):75-77.

[7] 楊秉喜.雷達綜合技術保障工程[M].北京:中國標準出版社,2001:429-479.

[8] 董寶童.任務可靠度的估算分析[J].飛機設計.2002,(3):49-52.