一次中尺度對流復合體致洪暴雨成因分析

劉瑞芳, 李萍云, 陳小婷, 侯建忠

(陜西省氣象臺,陜西西安710015)

0 引言

暴雨是中國主要的災害性天氣,中小尺度系統是暴雨天氣的直接制造者,根據Orlanski(1975)對大氣運動尺度的劃分方法,通常分為天氣尺度(>2000公里)、中尺度(2~2000公里)、小尺度(<2公里),中尺度又分為 α中尺度、β中尺度和γ中尺度,其中 α中尺度和β中尺度的劃分一般以200~250公里為界,預報和防御難度極大。近年來,針對陜西地區的暴雨,氣象工作者做了大量的研究工作[1-7],但專門針對中尺度對流復合體(Mesoscale Convection Complex,MCC)引發的致洪暴雨研究較少。事實證明,MCC在青藏高原東側頻繁出現,常常造成這些地區暴雨以及嚴重的暴洪事件,給國民經濟和人民生命財產造成巨大的損失。因此,加強對高原東側MCC發生、發展和移動規律的研究,對這些地區防災減災具有重要的意義。

1 天氣概況

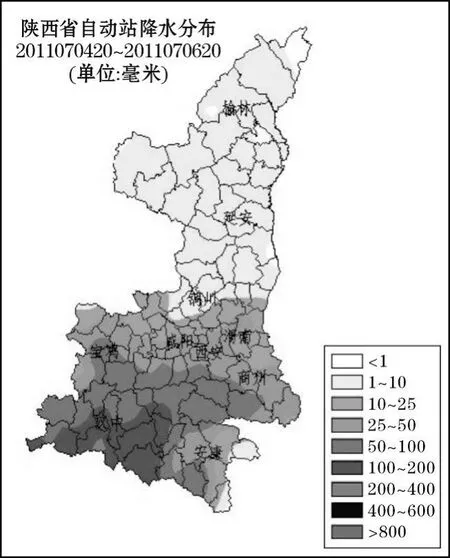

2011年7月4日20時~6日20時,陜西南部遭遇了入汛以來強度最大、影響范圍廣的強降水天氣。截止6日20時,漢中的南鄭、西鄉、鎮巴3個縣(區)的9個鄉鎮累計降水量超過200毫米,漢中、安康市有9個縣(區)的29個鄉鎮雨量為150~200毫米,18個縣(區)的107個鄉鎮雨量100~150毫米。其中,南鄭縣新集、忍水雨量分別達286.8、274.8毫米。據民政廳災情統計,暴雨致使漢中、安康、商洛等31個市縣受災,受災人口346820人,緊急轉移安置22522人,農作物受災面積16243.75公頃,成災面積11068.24公頃,絕收面積1986.89公頃,倒塌房屋6275間,因災造成直接經濟損失49265.82萬元。圖1為此次強降水過程的總降雨量,由圖中看出這次強降水的分布特點:一是強降雨區域集中,降水主要出現在陜西南部秦巴山區;二是降水強度大,降水時段長;三是造成的災害和損失重。本次暴雨過程主要有兩個強降水時段,分別為5日05:00~10:00(以下簡稱“MCC暴雨1”),6日 09:00~18:00(以下簡稱“MCC暴雨 2”)。經分析云圖發現,連續兩天受MCC影響造成強降水,這在陜西歷史上極為少見,很值得研究。利用常規觀測資料、NCEP/NCAR 1°×1°再分析資料、FY-2C衛星TBB以及自動雨量站資料對暴雨發生發展的環境場、副高外圍水汽及濕焓、大氣層結的穩定性及動力條件等進行分析,探討此類暴雨的成因和機理,為此類強對流天氣的預報提供一些參考。

2 環流背景和中尺度影響系統

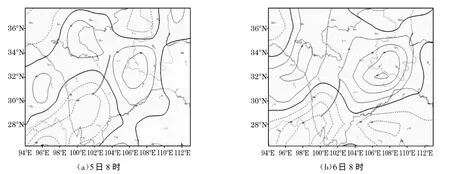

2011年7月4日20:00(圖略),200hPa等壓面上亞洲中緯度為兩槽一脊型:新疆、東北北部為槽區,蒙古為脊區;亞洲從20°N~40°N受帶狀副熱帶高壓控制;四川中部同時生成一小槽(下稱四川小槽)和蒙古高壓脊成反位相迭加。隨著新疆大槽東移發展,5日08:00(圖2a),四川小槽加深發展,四川小槽前生成一反氣旋旋轉的強輻散氣流,川陜交界地帶生成尺度約500km、散度>2×10-5s-1的強輻散中心,MCC和散度>2×10-5s-1強輻散中心形成很好的對應關系。5日20:00(圖略),四川小槽減弱,四川小槽前氣流的反氣旋輻散減弱,范圍變小,MCC減弱消失。6日08:00(圖2b),伴隨新疆槽的再度發展,四川小槽也再度獲得發展,并生成反氣旋旋轉的強輻散氣流,川陜交界地帶生成尺度達8個經距、散度>3.9×10-5s-1的強輻散中心。四川小槽前強輻散的形成,促使MCC的再度生成和發展。

500hPa等壓面上,2011年7月4日20:00(圖略),歐亞中高緯度為兩槽一脊,槽線分別位于新疆和東北地區,中國中南大部地區為584帶狀高壓控制,陜西南部地區位于588線北界西南暖濕氣流區,青海、甘肅交界至四川地區為一南北向切變線。伴隨新疆低槽的東移發展,5日08:00(圖略),新疆低槽東移至貝加爾湖附近,副高略微東退,切邊線東移至甘南-四川中部一線,陜西南部地區處于風速的輻合區,切變線與副高之間正是MCC發生、發展區。5日14:00,隨著貝湖低槽的加深發展,新疆-甘肅地區建立起一支西北氣流發展,MCC減弱消失。6日08:00(圖2a),貝湖冷渦加深南壓,冷渦底部的西北風和來自副高外圍的西南風在四川中部匯合形成一低槽,低槽前再度觸發了MCC的生成和發展。伴隨低槽的東移,MCC再度減弱直至消失。

700hPa等壓面上,4日20:00(圖略),云南、四川至陜西南部地區生成一支天氣尺度的西南氣流,風速可達10~12m/s,甘肅南部-四川地區生成一東北-西南向冷式橫切變,5日08時,切邊線東移至漢中-四川一線,切變線后部的甘肅東南部有-3℃變溫,中低空冷空氣(Ω系統之西北氣流)通過切變線源源不斷地向東輸送,增強了切變區暖濕氣流的輻合上升,是造成5日陜西南部強降水天氣的直接影響系統。切變線后部的偏北氣流和冷平流、副高外圍西南急流和暖平流,在暴雨區附近產生鋒生,西南急流左側的切變配合鋒生,觸發了第一次MCC的生成和發展。5日20:00,副高的略微東退,850hPa低層急流東南壓,MCC減弱消失。6日08:00(圖略)850hPa高度場上,印度季風爆發后,從中南半島-云南-重慶-陜西安康地區生成一支天氣尺度的西南急流,西南急流左側的云南、重慶交界地帶生成一低渦,低渦后部偏北風產生的冷平流與西南急流產生的暖平流,在四川、重慶交界地帶產生鋒生。西南急流左側低渦切變配合鋒生,觸發了第二次MCC的生成和發展。

圖1 2011年7月4日20時~6日20時總降水量

圖2 2011年7月200hPa風場和散度場(單位:10-6s-1,黑雙實線為切變線)

3 MCC的活動及云團特征

MCC是造成重大氣象災害的主要天氣系統之一,已受到越來越多的關注和研究[3-9],但目前針對中國西部的MCC研究還較少。利用每小時一次的FY-2C衛星云圖資料,對影響2011年7月5~6日陜西南部大暴雨的MCC進行了初步分析。取 TBB≤-32℃云團為MCS,滿足-32℃以下云罩面積在10×104km2以上,且-53℃以上,維持時間6小時以上的暴雨云團為MCC[3-4]。

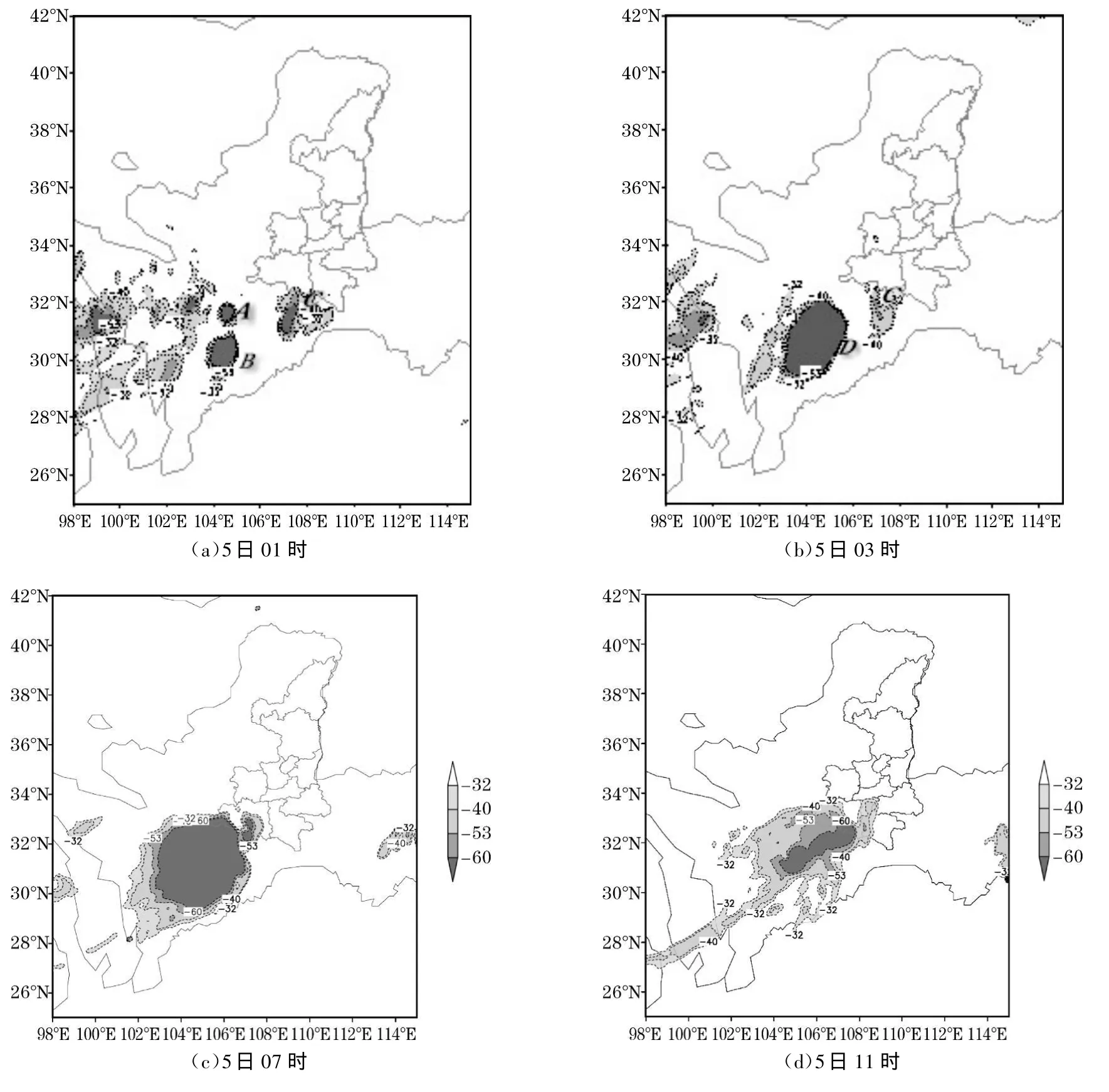

3.1 7月5日暴雨過程MCC活動

5日00:00~01:00紅外云圖上,高原上有一準東西向對流云帶,副熱帶高壓外圍的四川東部、陜西安康地區有對流云單體發展,由小的亮點發展成較大的邊界光滑整齊的3個對流云團(圖3a),尺度較小,分別為云團A、B、C。02:00云團A、B增大合并為云團D,云團C減弱。03:00(圖3b)云團D迅速發展,冷云面積大幅度增加,云頂亮溫<-53℃的云罩面積約為4×104km2,云頂亮溫<-32℃的云罩面積約為5×104km2,這是MCC形成的初期。隨著中低層切變線、850hPa低渦緩慢東移,副熱帶高壓外圍的偏南氣流向850hPa低渦的東北側暴雨區輸送了大量的水汽和不穩定能量,06:00強盛發展的云團D將減弱的云團C并入,發展為MCC,對流發展旺盛。07:00(圖3c)并入的云團C加強發展,冷云面積擴展到最大,MCC進入鼎盛期,云頂亮溫<-53℃的云罩面積約為18×104km2,云頂亮溫<-32℃的云罩面積約為22×104km2,橢圓率>0.7,幾乎占據四川東北部及陜南漢中部分地區,此時對流發展最為強盛。強降水出現在云頂亮溫TBB等值線北邊界的密集區中,造成漢中市漢濱區1h降水44.9mm、南鄭縣1h降水50.6mm。從08:00開始,MCC云團開始減弱,云團 TBB<-53℃的冷云區面積大幅減小,11:00(圖3d)減弱的MCC南邊界引發了一條外流邊界,表現為弧狀積云線,云團開始消散,邊緣出現零散云區,不再具有MCC特征。

以上可以清楚地反映出5日陜西南部出現的區域性暴雨和局地大暴雨過程,降水系統具有明顯的MCC特征,是一次典型的MCC過程,MCC的生命史長達9h。

圖3 2011年7月5日 TBB圖(單位:℃)

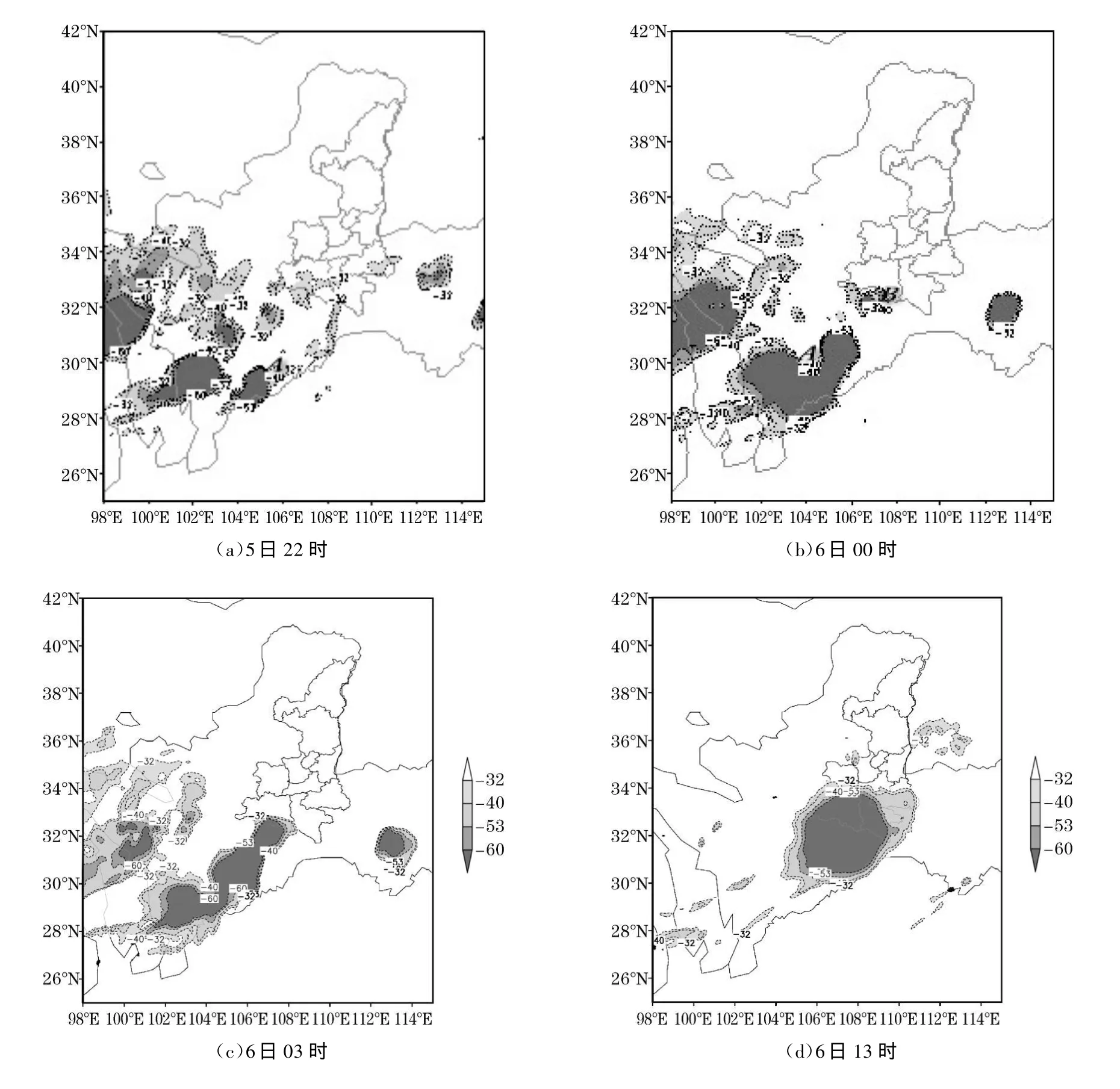

3.2 7月6日暴雨過程MCC活動

5日22:00 (圖4a)在積云線處有兩個對流云團迅速發展合并為云團A,同時陜西漢中地區有零散的對流云團發展,00:00(圖4b)陜南對流云團B發展,03:00(圖4c)云團A向東北方向發展,與云團B合并,生成一東北-西南向的對流云帶,與700hPa中低層切變線的位置相對應,之后云帶東北方的云團發展至陜西安康境內,西南方的云團開始減弱,07:00減弱的安康云團與四川東北部云團內有新對流云團生成,并迅速發展合并,這就是MCC形成的初期。13:00(圖4d)云團迅速發展,冷云面積擴展到最大,MCC發展到最強,云頂亮溫<-53℃的云罩面積約為16×104km2,云頂亮溫<-32℃的云罩面積約為20×104km2,橢圓率>0.7,幾乎占據四川東北部及陜西南部地區,此時對流發展最為強盛。強降水發生在 TBB低值中心與北部梯度大值之間。14:00云團開始減弱,向東北方向發展,強降水范圍擴展至陜西的關中地區。

由衛星觀測可以看出6日的區域性暴雨和局地大暴雨過程,降水系統也具有明顯的MCC特征,是一次MCC過程,MCC的生命史長達8h。

把云頂紅外亮溫TBB最大值和強降水中心進行對比,發現TBB最大值與降水強度間關系不大,而與云團北邊界TBB梯度有明顯關系,“MCC暴雨1”中TBB北邊界梯度大,降水強度也大,“MCC暴雨2”中降水對應MCC的TBB北邊界梯度較小,降水強度也較小。

圖4 2011年7月6日 TBB圖(單位:℃)

4 MCC生成發展的環境條件

4.1 低空急流和水汽條件分析

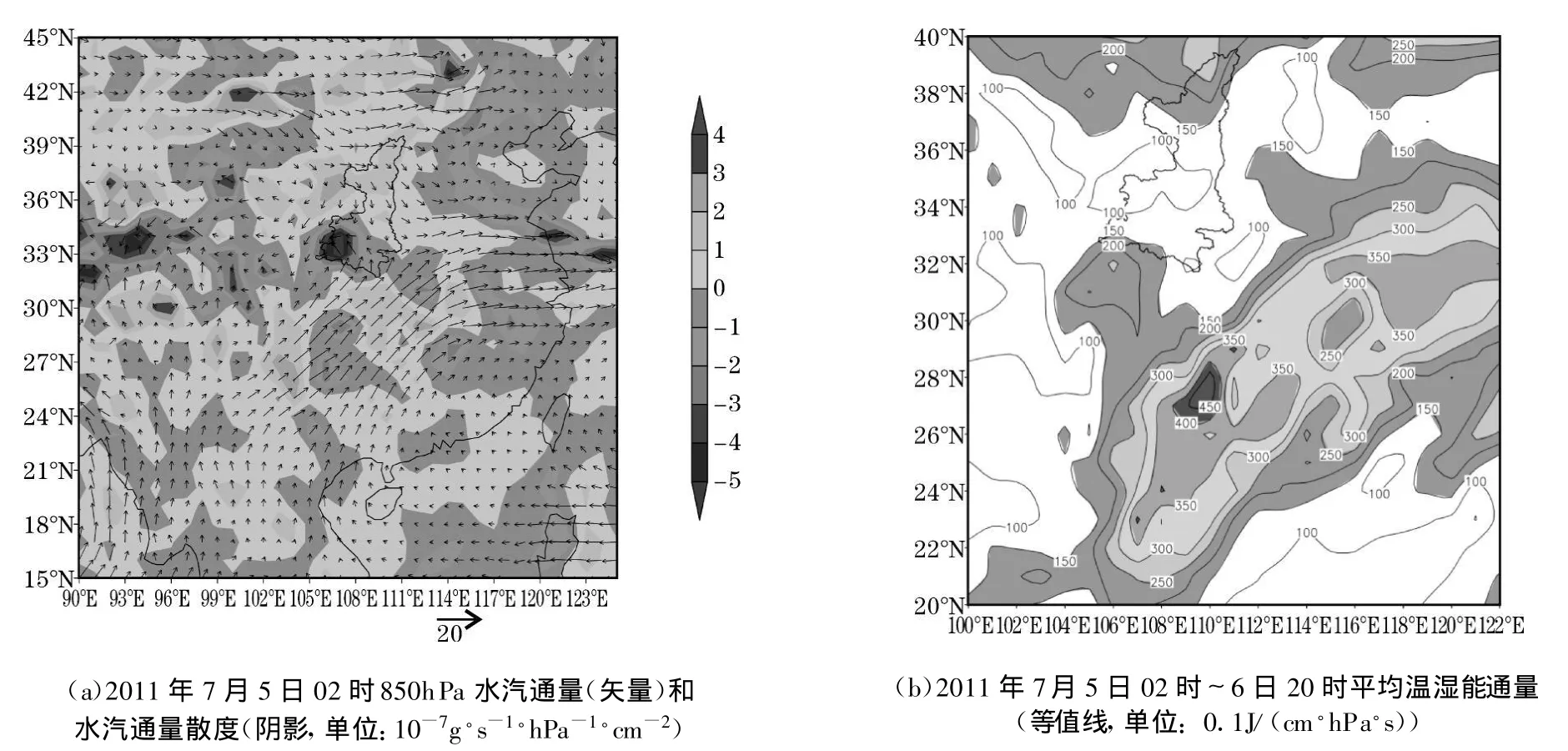

充沛的水汽是產生暴雨的必要條件。水汽通量反映大氣的水汽輸送狀況,而水汽通量散度則表示大氣中水汽的輻合和輻散。2011年7月4日20時~6日20時,850hPa從副熱帶高壓外圍至陜南上空一直有偏南氣流維持,風速為8~14m/s。分析850hPa逐時次的水汽通量和水汽通量散度可以看出,“MCC暴雨1”和“MCC暴雨2”過程中水汽的輸送路徑有明顯的差異:時段1中水汽路徑主要來自副熱帶高壓外圍的東海和南海,水汽輸送帶在高壓西側轉向,并建立一條自云南至湖北的西南風急流帶,時段2中的水汽路徑主要來自熱帶印度洋的西南急流,暴雨區位于低空急流左前方。從圖5(a)可以看出,5日02:00強降水區處在水汽通量散度的輻合中心附近,MCC發生區南側副熱帶高壓外圍有西南低空急流生成,湖南-貴州地區有一個水汽通量高值中心,中心值大于24g/(cm·hPa·s),水汽通量高值區隨偏南氣流向北伸展,在四川中北部-陜南地區水汽通量均達6g/(cm·hPa·s)以上,充足的水汽輸送滿足了MCC發生、發展必需的水汽條件。5日20:00(圖略),暴雨區附近位于水汽通量散度的輻散中心,中心強度超過3×10-7g·s-1·hPa-1·cm-2,表明強降水區已由水汽的匯變為水汽的源,降水停止。6日08:00(圖略)隨著印度季風的爆發,從印度半島-云南-貴州-湖北有低空急流發展,MCC發生在850hPa西南急流左前方的水汽通量輻合區內。隨著貝湖冷渦的進一步南壓,強降水區逐漸為西北氣流控制,陜南的降水天氣結束。由此可見,低層的偏南暖濕氣流,與中緯度低值系統相互作用,建立起一支通向陜西的偏南氣流通道,將大量的水汽源源不斷地向暴雨區輸送,在急流前部的水汽通量高值區產生輻合,形成暴雨。

濕焓即溫濕能,單位質量空氣的濕焓[10]為Eh=CpT+Lq,Cp=1.005J/(g·K),L=2500.6J/g,T為溫度,q為比濕。溫濕能通量表示為(V·Eh)/g。濕焓只與水汽和熱量有關。濕焓能較好地反映空氣熱能的累積狀態,高濕焓區與高溫、高濕、強的能量聚集區相對應,強降水常發生在高溫濕能的等值線密集區。由850hPa濕焓場的變化看出,7月4日14:00(圖略)高濕焓中心位于四川中部,中心值340K,陜南地區為332K,等溫濕能處于甘肅中南部、四川一線,此時陜南強降水還沒開始。4日20:00(圖略)陜西溫濕能值增大到336K,陜南的溫濕能線更加密集,強降水分布靠近高溫濕能線密集處。5日02:00~14:00有濕焓舌從沿海向東北方向伸展至湖北境內,陜南濕焓一直維持332K,配合形勢場分析,發現高濕焓區、高濕焓舌與低空西南氣流相對應,它們代表了暖濕氣流的堆積和通道,強降水與濕焓密集區偏高值一側有很好的對應關系。6日08:00~20:00貝湖冷渦加深發展,高原低槽東移,四川中部340K的高濕焓中心隨之向東移動,陜南暴雨區位于328K濕焓等值線密集區。

從850hPa的溫濕能通量看,4日20:00~6日20:00湖南附近有一個溫濕能通量的大值中心,中心值為55J/(cm·hPa·s),副高外圍至陜西南部有一溫濕能通道。強降水期間5日02時到6日20時(圖5b),陜南溫濕能值為15J/(cm·hPa·s),沿副高外圍經湖南、重慶到陜西形成了溫濕能通量的大值區,建立起從副高外圍到陜西的溫濕能通量的能量輸送通道,源源不斷地向陜西輸送。

圖5 水汽通量和水汽通量散度及平均溫濕能通量

4.2 濕位渦和穩定性分析

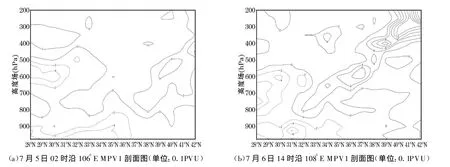

通過濕位渦、絕對渦度討論大氣層結的對流不穩定和條件性對稱不穩定[11]。由濕位渦正壓項的垂直剖面圖看出:4日20:00暴雨發生前(圖6a),33°N 300hPa附近位渦值為 0.2PVU,800hPa為-0.2PVU(1PVU=10-6m2·s-1·kg-1·K),600hPa以下均負值區,即MPV1<0,由濕位渦的公式可知 ?θse/?p>0,也就是600hPa以下大氣為對流不穩定層結,700hPa副高外圍從云南-貴州-重慶-陜南有一支西南氣流,這支氣流為陜南暴雨區輸送大量的不穩定能量,使大氣層結不穩定。5日02:00(圖6a)強降水開始,濕位渦正壓值0.2PVU下降到400hPa附近,濕位渦正壓項負值的高度開始下降,0線下降到800hPa,說明800hPa以下仍是對流不穩定層結,分析此時刻850hPa風場發現,東海、南海的偏南暖濕氣流沿副高外圍源源不斷地向陜西輸送水汽和能量。5日13:00,陜南西部漢中的風向已轉為西北風,陜南漢中地區的暴雨結束,5日20:00暴雨區附近0.1PVU下降到900hPa,整層已被濕正壓項的正值控制,說明大氣不穩定能量已釋放完,大氣層結轉為穩定。由傾斜位渦發展理論[12],當具有高濕位渦的冷空氣沿等熵面下滑時,將經過穩定性逐漸減弱的環境大氣,導致其絕對渦度增大,此時垂直渦度將顯著增長,導致上升運動加強和水汽的向上輸送,有利于降水加強。因此高層濕位渦侵入下伸暴雨區,對暴雨起到增幅的作用。

6日08:00 ,印度季風爆發后,從中南半島-云南-重慶-陜西安康地區生成一支天氣尺度的西南急流,不斷向陜南南部地區輸送水汽和能量。此時33°N濕位渦正壓值0.1PVU上升至800hPa附近,說明800hPa以下大氣的不穩定層結加大,500hPa以上為濕位渦正壓項的大值區。6日14:00(圖6b),貝湖冷渦后部的偏北氣流與偏南急流相互作用,使急流左側的低值系統在陜西、四川東北部加強,33°N濕位渦正壓值的0線上升到800hPa附近,說明大氣不穩定層結進一步加大,通過分析濕位渦項發現33°N附近,濕位渦在400~700hPa小于0,根據陸漢城等[10]提出的條件性對稱不穩定需滿足下列條件:濕位渦小于零,且大氣是慣性穩定(ζa>0)和對流穩定(?θse/?p>0)。濕位渦在 400~700hPa小于0,絕對渦度大于0,大氣是慣性穩定的,?θse/?p<0,即大氣是對流穩定的,在暴雨區(33°N)附近400~700hPa大氣是條件性對稱不穩定。程紅艷等[13]提出對流對稱不穩定層結的形成與不穩定層的配置有關,當低層為條件不穩定而中高層疊加深厚的條件對稱不穩定時,對流對稱不穩定環流低層出現垂直上升氣流,中層出現傾斜上升氣流,不穩定能量釋放產生中尺度云帶,之后在33°N附近不斷有中尺度云團生成、發展。6日20:00,33°N附近高層大值正壓位渦向下伸展到低層,傾斜渦度發展,整層為濕位渦的正壓項控制,此區域強降水結束。

圖6 MPVI剖面圖

4.3 動力條件

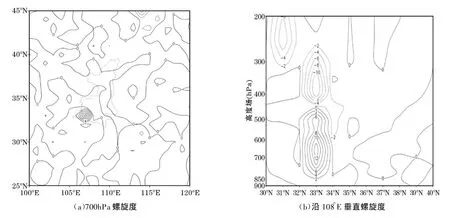

由4日20:00圖(圖略)可以看出,MCC發生區(106°E)從對流層低層到中層形成深厚的弱輻合、深厚的正渦度區和較強的上升運動區,MCC發生區從100°E~106°E已經形成有利于產生強降水的動力場,相應的云圖上有中β尺度(約100km)對流云團生成。7月5日02:00(圖7a)暴雨區上空垂直螺旋度的分布呈明顯的下正上負,對流層中低層700hPa附近有12×10-5Pa/s2的正中心,對流層高層400hPa附近為-10×10-5Pa/s2的負中心,700hPa等壓圖上在甘肅東南部-陜南西部可以看到一中尺度切變線,陜南西部有強烈的輻合上升氣流,風場上存在明顯的氣旋性切變,由上升運動看出,無輻散層位于500hPa附近,而上升氣流可達200hPa,MCC發生區對流層高層300hPa形成強輻散中心(散度>4×10-5s-1),中低層輻合上升運動、高層的輻散,中低層強烈的氣旋性渦度及高層的反氣旋性渦度,形成了暴雨區下正上負的螺旋度垂直配置,而這種垂直配置增強了系統的旋轉性,使系統發展更為劇烈,促使了MCC的第1次生成、發展和維持。6日08:00,MCC發生區(108°E)區再次生成利于產生強降水的動力場,相應的紅外云圖上有中β尺度強對流云團發展。6日14:00,MCC發生區對流層中低層形成輻合,對流層高層300~150hPa形成散度>3×10-5s-1強輻散中心;MCC發生區在對流層低層形成正渦度區及2×10-5s-1正渦度中心,對流層中層到高層形成深厚的負渦度區,200~150hPa形成-5×10-5s-1負渦度中心;渦度場和散度場的耦合,在MCC發生區形成一致的上升運動,對流層高層400~250hPa生成-5×10-3hPa·s-1強上升運動中心,為MCC的第2次生成、發展和維持提供了有利的動力條件。

通過分析700hPa垂直螺旋度的水平分布發現,暴雨落區隨著700hPa垂直螺旋度的移動而移動,5日02:00(圖7b),在四川東北部-陜南西部為螺旋度的正值區,中心值為12×10-5Pa/s2,暴雨區位于大值螺旋度中心的等值線密集區,大暴雨(>100mm)的落區位于垂直螺旋度正值中心及東側,正值中心正好對應700hPa切變線,表明切變線有著強烈的旋轉上升運動,切邊線與垂直螺旋度之間有著較好的對應關系。5日08:00,700hPa螺旋度正值中心移至陜西南部漢中、安康交界處,正值區域近似為圓形,暴雨區也隨之東移,大暴雨區仍位于螺旋度正值中心及東側區域。6日14:00,螺旋度正值區仍與700hPa四川東北部-陜南南部的切變線相對應,大暴雨區位于螺旋度大值中心的東側。分析看出垂直螺旋度正值中心與700hPa等壓面上切變線的位置相對應,切變線暖濕氣流一側有著強烈的旋轉上升運動,是強降水發生發展的主要動力機制。垂直螺旋度與暴雨區的移動是一致的。對流層低層較大的垂直螺旋度中心東側預示著可能產生大暴雨。對暴雨發生發展具有一定的指示意義。

圖7 5日02時螺旋度(單位:10-5Pa/s2)

5 結論

(1)200hPa四川小槽加深、槽前反氣旋輻散氣流發展、α-中尺度強輻散中心的形成,配合低空急流左側的低渦或切變、對流層中層的淺槽或切變線,形成有利MCC發生發展的環流背景。

(2)MCC是在深厚的中低層切變線、850hPa低渦東側強輻合區生成、發展,MCC是造成陜西南部暴雨大暴雨天氣的直接原因,強降水發生在MCC的TBB北邊界的等值線密集區,最強降水均出現在MCC成熟期。

(3)850hPa水汽表明:兩次MCC暴雨過程中水汽輸送通道不同;自副高外圍至陜西建立起偏南風水汽通道,把大量的水汽從沿海向暴雨區輸送,在偏南急流前部產生輻合抬升,在水汽通量的大值區產生輻合,造成暴雨。溫濕能分析看出,850hPa自副高外圍建立直通陜西的溫濕能通量的能量輸送通道,將溫濕能源源不斷地向陜西輸送,暴雨區位于850hPa溫濕能等值線密集處。

(4)第1次MCC暴雨開始時大氣的中低層為對流不穩定,第2次MCC暴雨階段大氣低層為對流不穩定層結,中低層則是條件性對稱不穩定,條件性對稱不穩定與對流不穩定是暴雨發展與維持的重要機制,對流不穩定區域內出現垂直上升氣流,條件性對稱不穩定區域則出現傾斜式上升氣流,觸發了不穩定能量釋放造成暴雨,當高層濕位渦正壓項高值區向下伸展,中低層氣旋性渦度增加,上升運動加強,對暴雨起到增幅的作用。

(5)中低層強的氣旋性渦度和高層的反氣旋性渦度,形成暴雨區下正上負的螺旋度垂直結構,而這種垂直結構增強了系統的旋轉性,使系統發展更為劇烈,是暴雨發生發展的主要動力機制。700hPa等壓面上垂直螺旋度的正值中心位置、強度與降水落區、降水趨勢變化有較好的對應關系,對流層低層較大的垂直螺旋度東側可能預示著大暴雨的發生,對暴雨落區具有一定的指示意義。

[1] 劉勇,杜川利.黃土高原一次突發性大暴雨過程的診斷分析[J].高原氣象,2006,25(2):302-307.

[2] 張列銳,侯建忠,王川,等.陜西大暴雨時空分布特征及減災對策[J].災害學,1999,14(2):38-42.

[3] 井喜,李棟梁,李明娟,等.青藏高原東北側一次突發性大暴雨環境場綜合分析[J].高原氣象,2008,27(1):46-57.

[4] 郭大梅,許新田,劉勇,等.陜西中南部一次突發性大暴雨過程分析[J].氣象,2008,34(9):40-46.

[5] 張弘,侯建忠,喬娟.陜西暴雨若干特征的綜合分析[J].災害學,2011,26(1):70-74.

[6] 侯建忠,陳曉婷,劉瑞芳.臺風登錄背景下陜西兩次大暴雨過程對比分析[J].成都信息工程學院學報,2011,26(5):498-500.

[7] 井喜,高青云,楊靜,等.兩個不同降水量級的MCC對比分析[J].高原氣象,2011,30(2):328-338.

[8] 屠妮妮,陳靜,何光碧.高原東側一次大暴雨過程動力熱力特征分析[J].高原氣象,2008,27(4):796-806.

[9] 鐘曉平,楊淑群,朱遠瓊.青藏高原東部地區中尺度對流復合體的降水特征[J].高原氣象,1994,13(2):113-121.

[10] 楊曉霞,陳聯壽,劉詩軍,等.山東省遠距離熱帶氣旋暴雨研究[J].氣象學報,2008,66(2):238-249.

[11] 司林青,白愛娟.四川盆地強暴雨過程診斷及中尺度分析[J].成都信息工程學院學報,2011,26(5):508-516.

[12] 程艷紅,陸漢城.強迫流與不穩定流的相互作用[J].大氣科學,2006,3(4):609-618.

[13] 程艷紅,陸漢城.對流對稱不穩定的發展演變和環流特征[J].熱帶氣旋學報,2006,22(3):253-258.