陜西近50年極端氣溫事件分析

方建剛, 杜萌萌, 白愛娟

(1.陜西省氣候中心,陜西西安710015;2.西安市氣象臺,陜西西安 710016;3.成都信息工程學院大氣科學學院,四川成都610225)

0 引言

IPCC第4次評估報告指出:近百年來(1906~2005年)全球氣候正經歷一次以全球變暖為主要特征的顯著變化,全球氣溫已升高 0.74℃[1]。分析表明中國近 100年來年平均地表氣溫也明顯上升,升溫幅度為0.5℃~0.8℃[2],在全球氣候變暖的背景下,極端天氣氣候事件發生頻率增大,對經濟社會發展造成的影響更為嚴重,因此有關極端天氣氣候事件成因及氣候變化研究受到廣泛關注[3-5]。任國玉等[6]在總結了近年有關中國極端氣候變化觀測研究成果基礎上,認為在全球氣候明顯變暖的半個多世紀,中國主要極端氣候類型變化非常復雜,不同類型和不同區域極端氣候變化存在明顯差異。全國范圍與異常偏冷相關的極端事件如寒潮、冷夜和冷晝天數、霜凍日數等顯著減少、減弱,與異常偏暖相關暖夜、暖晝日數明顯增多,暖夜日數增多尤其明顯。鄒旭愷等[7]基于綜合氣象干旱指數分析了中國干旱變化趨勢,表明近60年中國干旱面積整體呈現出弱增加趨勢。陜西地處青藏高原東北側,是東亞夏季風的過渡帶和邊緣帶,降水和溫度的氣候變率大,極端天氣氣候事件頻發,同樣陜西氣候變化事實分析和極端天氣氣候事件發生規律及成因分析也受到廣泛關注[8-10]。姜創業等[11]分析了1961~2008年陜西省不同區域近年來的氣候變化特征,表明年平均氣溫上升趨勢明顯,1993年前后氣溫發生突變,突變前后年平均氣溫顯著上升了0.8℃,上升幅度呈由南到北逐漸增強,冬、春季氣溫上升最為顯著,在氣溫升高同時全省年平均降水呈明顯的減少趨勢。也有分析表明[12],陜西近年夏季極端強降水事件的呈明顯增加。但對陜西極端氣溫事件異常的時空分布規律缺少系統分析。文章基于陜西統一的極端氣溫指數,對陜西近50年極端氣溫變化趨勢進行分析研究,為陜西減災防災和應對氣候變化提供科學支持。

1 資料與方法

采用的陜西逐日平均氣溫、最高氣溫和最低氣溫取自陜西省氣象信息中心整編的全省98站1961~2010年逐日資料數據集。這套資料經過嚴格的質量控制,考慮臺站地理分布相對均勻,資料在1961~2010年資料相對完整,缺測率不超過5%的原則,選取其中75個臺站資料作為分析的原始數據。

在氣候變化分析研究中,目前分析極端氣溫的指標有基于觀測資料的固定閾值和基于百分位置的相對閾值[13-14],固定閾值主要包括霜凍日數、結冰日數、炎熱夜數,冬季冷日日數、寒冷日數、嚴寒日數等,相對閾值分別以測站1961~2010年中某日的最高(低)序列的第90(10)個百分位值作為該站該日統計指數的上(下)閾值,如果某日最高氣溫超過(低于)其上(下)閾值,則認為該日為一個暖(冷)晝日 ,同樣如果某日最低氣溫超過(低于)其上(下)閾值,則認為該日為一個暖(冷)夜日。具體定義見表1。關于百分位閾值的計算,采用翟盤茂[15]等在分析極端氣溫變化時提出的方案,即如果某個氣象要素有 n個觀測值,將這n個值按升序排列x1,x2,…xm…xn,某個值小于或等于 xm的概率:P=(m-0.31)/(n+0.38),式中m為xm的序號。

線性趨勢的計算采用最小二乘法,為了研究序列的多年尺度變化,濾去高頻變化部分。在分析線性趨勢時,對時間序列作了9點二次平滑[16]。

表1 陜西不同極端溫度指數定義

2 結果分析

2.1 極端冷事件指數變化

近50年陜西年霜凍、結冰、冷夜、冷晝等極端冷事件日數呈明顯減少趨勢(表2)。關中平原的年霜凍、冷夜、冷晝日數減少趨勢顯著,線性減少率分別為3.9d/10a、5.7d/10a、3.6d/10a。漢江河谷及巴山山區霜凍日數、冷夜日數、冷晝日數線性減少率分別為3.5d/10a、4.1d/10a、2.6d/10a;陜北長城沿線風沙區和黃土高原溝壑區的冷夜日數、冷晝日數的減少趨勢顯著,冷夜日數線性減少率也分別為5.5d/10a、5.7d/10a。冷晝日數線性減少率分別為3.7d/10a、3.9d/10a;陜北長城沿線風沙區年結冰日數線性減少率為4.2d/10a,黃土高原溝壑區區年結冰日數線性減少率較小,為2.9d/10a,陜西關中平原和秦嶺南麓淺山區由于測站地理環境差異比較大,多數測站1/3以上的年份結冰日數不足3d,年結冰日數時間和空間分布極為不均,統計分析結果表明關中平原、秦嶺南麓淺山區區域年平均結冰日9.7d和4.8d,標準差為6.0和1.9,年際變率大,因此其時間序列與正態分布相差較大,線性回歸分析估計區域平均結冰日數的線性變化趨勢的穩定性將受到影響,而漢江河谷及巴山山區大多數臺站和區域平均有2/3以上的年份沒有出現結冰日記錄,有研究指出[13]用線性回歸分析做這種時間序列的變化趨勢可能為0,也可能很大,估計的線性趨勢是不可信的,因此對關中平原、秦嶺南麓淺山區和漢江河谷及巴山山區未做結冰日數趨勢變化分析。

表2 1961~2010年極端冷氣溫指數變化趨勢(單位:d/10a)

陜西年霜凍日數分布呈現自南向北,自西向東,由平原向高山逐漸增多。近50年來陜西年霜凍日數呈現一致的顯著減少(圖1a),陜西大部分地區年霜凍日數線性減少率為2~4d/10a,其中關中平原部分年霜凍日數線性減少率達5~10d/10a,這與關于中國北方霜凍日數氣候變化趨勢是一致的[13];陜西結冰區主要分布在陜北長城沿線風沙區和黃土高原溝壑區(圖1b),1961~2010年陜北長城沿線風沙區和黃土高原溝壑區結冰日數線性減少率分別為3~5d/10a、2~4d/10a;與此同時陜北、關中大部分地區和陜南部分地區年冷夜日數線性減少率為3~7d/10a(圖1c),特別是以西安為代表的關中大中城市、陜北部分地區,由于測站周圍下墊面和耕作制度的變化冷夜日數線性減少率為8~16d/10a;陜西省大部地區年冷晝日數線性減少率2~4d/10a(圖1d),陜北、關中局部地區年冷晝日數線性減少率達4~8d/10a。

圖1 1961~2010年陜西極端冷溫度事件趨勢的空間分布

陜西冬季冷日分布呈現北多南少。陜北長城沿線年平均冬季冷日130~150天,黃土高原溝壑區110~140天,關中平原90~110天,陜南秦巴山區50~90天。近50年冬季冷日呈現明顯減少趨勢,漢江河谷及巴山山區、關中平原減少趨勢尤為顯著,線性趨勢減少率分別達到3.1439d/10a、2.889d/10a。冬季冷日線性減少率的空間分布(圖2e)陜北長城沿線風沙區和黃土高原溝壑區和秦嶺南麓淺山區2~4d/10a,關中平原大部地區2~5d/10a,漢江河谷和巴山山區秦巴山區3~6d/10a,值得注意的是西安等大中城市城市熱島效應顯著減少趨勢為4~6d/10a,冬季冷日的減少趨勢尤為顯著。

年平均冬季寒冷日數陜北長城沿線平均90~110天,黃土高原溝壑區60~90天,關中平原30~50天,秦嶺南麓淺山區10~20天,漢江河谷及巴山山區大部地區不足在10天。分析表明陜北長城沿線風沙區、黃土高原溝壑區和關中平原近50年來該區域冬季寒冷日數呈顯著減少趨勢,線性減少率分別為-3.4d/10a、-3.4d/10a、-4.2245。線性趨勢減少率(圖1f)陜北長城沿線風沙區和黃土高原溝壑區-2~-4d/10a,關中平原大部分地區-3~-5d/10a,西安等大中城市寒冷日減少趨勢尤為顯著。線性趨勢減少率達-5~-6d/10a。

陜北長城沿線和黃土高原溝壑區是陜西冬季嚴寒少雪區域,年平均冬季嚴寒日陜北長城沿線風沙區40~70天,黃土高原溝壑區15~35天,1961~2010年冬季嚴寒日呈顯著減少趨勢。線性減少趨勢率陜北長城沿線風沙區5.2/10a,黃土高原溝壑區為3.9/10a。

2.2 極端暖事件指數變化

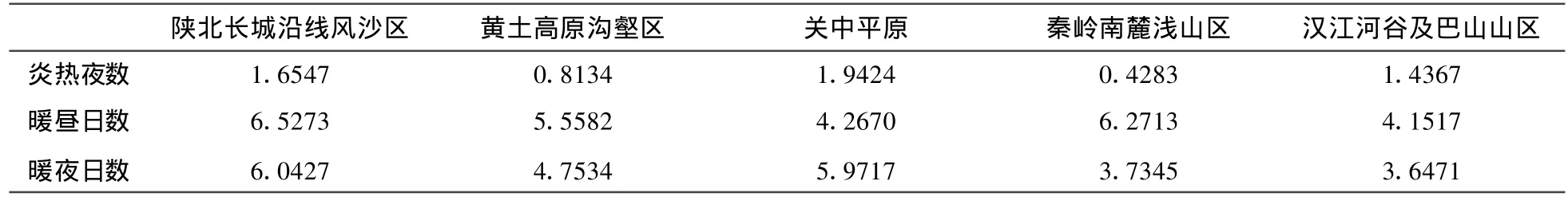

近50年陜西年炎熱夜數、暖夜日數、暖晝日數等極端暖事件日數呈明顯增加趨勢(表3)。各區域暖夜日數、暖晝日數增加趨勢尤為顯著,線性增加趨勢達3~7d/10a。其中炎熱夜數以關中平原增多趨勢最為顯著,線性增加趨勢率達1.9d/10a。暖夜日數以陜北長城沿線風沙區和關中平原增多趨勢最顯著。線性增加趨勢率為6.0d/10a。暖晝日數以陜北長城沿線風沙區和秦嶺南麓淺山增多趨勢最為顯著,線性增加趨勢率分別為6.5d/10a、6.3d/10a。分析結果表明關中平原年炎熱夜數、暖夜日數、暖晝日數等增加趨勢均比較顯著,而漢江河谷及巴山山區炎熱夜數、暖夜日數、暖晝日數等雖然有增加趨勢,但其增加趨勢相對陜西其他區域比較小。

表3 1961~2010年極端暖氣溫指數變化趨勢(單位:d/10a)

圖2 1961~2010年陜西極端暖溫度事件趨勢的空間分布

陜西夏季炎熱夜數區域變化與全國變化趨勢一致,1961~2010年炎熱夜數大部分地區有增多的趨勢(圖2a),其中陜北長城沿線、關中平原和漢江河谷地帶大部分地區夏季炎熱夜數顯著增加,線性增加趨勢達到2~6d/10a,近年來關中平原以西安為代表的大中城市夏季炎熱夜數的增多趨勢也尤為顯著。線性增加趨勢率為5~8d/10a;與此同時陜西暖夜、暖晝日數也呈顯著增加趨勢。近50年來陜北、關中大部分地區和陜南部分地區年暖夜日數的增加趨勢率為3~8 d/10a(圖2b),其中陜北、關中有的測站由于周圍環境變遷和測站周圍土地利用變化,年暖夜日數增加趨勢率為 8~10d/10a;陜西省大部分地區年暖晝日數線性增加趨勢率為3~6d/10a(圖2c),其中陜北長城沿線風沙區、黃土高原溝壑區、關中平原部分測站年暖晝日數年增加趨勢顯著,線性增加趨勢率為7~10d/10a。

3 極端氣溫事件的成因分析

在全球氣候變暖背景下,大氣環流異常是導致陜西極端溫度事件異常變化主要原因之一。而相關分析顯示陜西城市化從1978年進入穩步上升階段,隨著城市建設的發展,城市規模逐漸擴大,地表覆蓋也發生了明顯變化[17-18],表現為農業用地向非農業用地的轉變,城區面積的擴大以及郊區的城市化,城市建設用地逐年增加。1990~2007年陜西關中平原建設用地占用了大量耕地面積,特別是2000~2007年建設用地占耕地面積明顯增加,并且在占用的耕地中以水澆地居多。而在臺站觀測氣溫受到城市化影響中[19-20],與建設用地有著最強的正相關,其影響在所有土地類型中最大,西安市下墊面變化對西安氣候的暖干化有重要貢獻,下墊面變化對西安市氣溫、日照時數、相對濕度有顯著的影響,其中城市氣溫與與城區房屋面積、道路面積、新建城區面積有顯著的正相關性。陜西關中平原城市群中,無論城市規模大小,一年四季都存在熱島效應。且熱島強度冬春季強,夏秋季弱。大城市的熱島強度無論季節或年增加幅度均比小城市大[21]。因此在陜西經濟社會發展過程中,城市化進程的加快和土地利用性質變化,導致氣象站周邊生態環境和下墊面發生變化,對氣象站的觀測溫度可能產生一定的影響,并加劇了陜西極端溫度事件的異常程度。

4 結論

(1)近50年陜西極端冷事件發生頻次呈顯著減少,其中陜北長城沿線風沙區、黃土高原溝壑區結冰日、冷夜、冷晝等極端冷事件發生頻次減少趨勢尤為顯著,西安等大中城市比較集中的關中平原霜凍日數、冷夜日數、冷晝日數呈明顯減少趨勢。秦嶺南麓淺山區漢江河谷及巴山山區冷夜、冷晝日數發生頻次也明顯減少。

(2)近50年陜北長城沿線風沙區、黃土高原溝壑區冬季寒冷日、嚴寒日發生頻次呈顯著減少趨勢。漢江河谷及巴山山區、關中平原冬季冷日發生頻次呈顯著減少。

(3)近50年陜西極端暖事件發生頻次呈增多趨勢。其中陜北長城沿線風沙區暖夜、暖晝日數增加趨勢尤為顯著,關中平原的炎熱夜數增加趨勢最為顯著,秦嶺南麓淺山區的暖晝日數增加趨勢也比較顯著。

(4)在全球氣候變暖背景下,氣象站周邊生態環境和下墊面的變化,加劇了陜西極端溫度事件的異常程度。

[1] IPCC.Summary of Policymakers of Climate Change 2007:The PhysicalScience Basis.Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[M].NewYork:Cambridge University Press,2007.

[2] 丁一匯,任國玉,石廣玉,等.氣候變化國家評估報告(I):中國氣候變化的歷史和未來趨勢[J].氣候變化研究進展,2006,2(1):3-8.

[3] 陳曉光,Declan Conway,陳曉娟,等.1961-2005年寧夏極端降水事件變化趨勢分析[J].氣候變化研究進展,2008,4(3):156-160.

[4] 龔道溢,韓暉.華北農牧交錯帶夏季極端氣候的趨勢分析[J].地理學報,2004,59(2):230-238.

[5] 胡宜昌,董文杰,何勇.21世紀初極端天氣氣候事件研究進展[J].地球科學進展,2007,22(10):1066-1075.

[6] 任國玉,封國林,嚴中偉.中國極端氣候變化觀測研究回顧與展望[J].氣候與環境研究,2010,15(4):337-353.

[7] 鄒旭愷,任國玉,張強.基于綜合氣象干旱指數的中國干旱變化趨勢研究[J].氣候與環境研究,2010,15(4):371-378.

[8] 高蓓,栗珂,李艷麗.陜西省近40年氣候變化特征的分析[J].成都信息工程學院學報,2006,21(2):290-295.

[9] 孫智輝,曹雪梅,劉志超,等.陜西黃土高原地區降水日數和強度年代際變化[J].應用氣象學報,2009,20(4):510-512.

[10] 程肖俠,方建剛,孫嫻,等.陜西省可利用降水資源的氣候變化特征及敏感性分析[J].水土保持研究,2009,16(5):45-50.

[11] 姜創業,魏娜,程肖俠,等.1961-2008年陜西省年際氣溫和降水區域性變化特征分析[J].水土保持研究,2011,18(1):197-200.

[12] 姜創業,蔡新玲,吳素良,等.1961-2009年陜西省極端強降水事件的時空演變[J].干旱區研究,2011,28(1):151-157.

[13] 周雅清,任國玉.中國大陸1956~2008年極端氣溫事件變化特征分析[J].氣候與環境研究,2010,15(4):405-417.

[14] 于淑秋.近50年我國日平均氣溫的氣候變化[J].應用氣象學報,2005,16(6):787-793.

[15] 翟盤茂 ,潘曉華.中國北方近50年氣溫和降水極端事件變化[J].地理學報,2003,58:1-10.

[16] 魏鳳英.現代氣候統計診斷預測技術[M].北京:氣象出版社,2007:45.

[17] 盧新衛,陳鵬.西安城市化進程與環境生態問題研究[J].干旱區資源與環境,2006,20(1):7-12.

[18] 郝慧梅,郝永利,任志遠.近20年關中地區土地利用/覆蓋變化動態與格局[J].中國農業科學,2011,44(21):4525-4536.

[20] 冀彩星,延軍平.西安城市氣候對地表覆蓋變化的響應[J].干旱區資源與環境,2011,25(7):117-123.

[21] 董妍,彭艷,李星敏,等.陜西關中城市群熱島效應指標初探[J].生態環境學報,2011,20(10):1551-1557.