追求卓越 敬業勤奮 團結合作 求實創新——軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室

追求卓越 敬業勤奮 團結合作 求實創新

——軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室

RAL外景

坐落于沈水之濱、東北大學美麗校園的軋制技術及連軋自動化國家重點實驗室(簡稱RAL),前身是于1954年建設的東北工學院軋鋼實驗室。1989年金屬壓力加工聯合工業自動化、計算機應用、控制理論及應用4個博士點學科共同申報國家重點實驗室建設項目獲得成功。1995年通過國家驗收,正式開放運行,成為我國軋制技術及其自動化領域惟一的國家重點實驗室。2008年第2次通過了國家評估。

RAL現有科研、辦會、實驗用房7 000 m2。實驗室第5屆學術委員會成員由材料成形、冶金工程、自動化、材料物理、冶金設備等領域的著名專家共計15人組成,其中院士9人。王國棟院士擔任實驗室學術帶頭人,吳迪教授擔任實驗室主任。

1 研究方向

金屬材料高質量、低成本軋制過程研究 低成本、高效能軋制工藝;理論與技術、軋制過程數學模擬;物理模擬與過程優化、高精度數學模型建模方法與在線應用;軋制過程模擬實驗研究設備研制;滿足多用途要求的低成本、高質量軋制產品研發等。

加工過程材料組織性能演變的模擬、預測與控制研究 加工過程對材料組織、性能的影響規律;成形過程中材料組織與結構演變的定量描述;建模與模擬、金屬材料成分、組織結構與性能的關系;成形過程中材料組織性能預測與在線優化控制;控軋控冷機理研究與工藝開發等。

材料成形過程綜合自動化研究 現代控制理論與智能控制方法在材料成形中的應用;多變量、快響應、深度非線性控制系統的辨識與建模;材料成形過程監測、故障診斷與質量控制,材料成形過程管理與控制綜合自動化系統等。

材料的先進制備技術及高性能材料研究 高強度、長壽命、耐腐蝕的新一代鋼鐵材料設計與研發;復合材料、難加工材料、特殊性能材料的制備理論與方法;短流程、近終成形新理論、新工藝、新設備及其關鍵技術;節能、環保、減量化新成形工藝與新產品開發等。

2 研究成果

近年來RAL獲國家科技進步獎6項,國家技術發明獎1項,省部級科學技術獎36項,發表研究論文900多篇,出版論著30余部。

表1 國家級獲獎成果(2005~2011年)

超級鋼開發及其產業化 通過對熱軋過程中組織性能演變和強化機理的研究、熱模擬實驗、實驗室熱軋實驗和現場工業實驗,開發出400~500 MPa級超級鋼,實現普碳鋼強度翻番。獲國家科技進步獎一等獎等多項獎勵。到2005年已在我國推廣超級鋼400多萬t。本研究得到國家“973”計劃和“863”計劃的支持。

中厚板軋機核心軋制技術和關鍵設備研制 以首鋼3 500中厚板軋機工程為背景,開發和集成了一系列具有自主知識產權的關鍵技術,實現了中厚板軋制技術和重大裝備的集成基礎創新,獲國家科技進步獎二等獎等多項獎勵,研究成果已經在國內外10多家中厚板廠得到推廣應用。

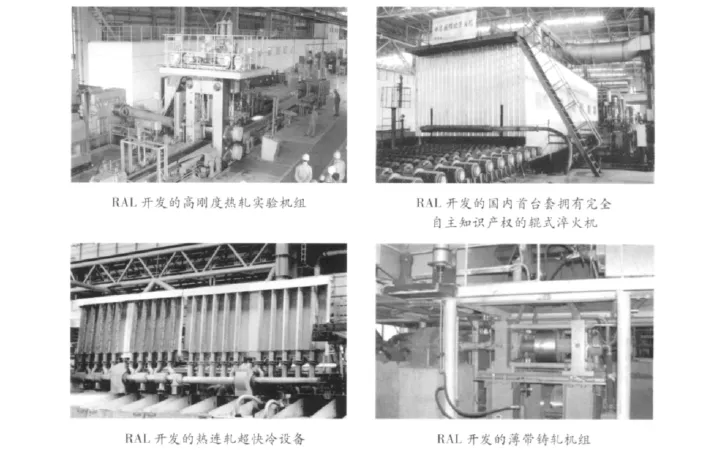

系列實驗設備的開發與研制 利用多學科交叉優勢,自主開發研制了系列研究設備。包括熱模擬實驗機、熱軋實驗軋機、冷軋實驗軋機、控制冷卻設備、退火模擬實驗機等。已應用于寶鋼、濟鋼、酒鋼等企業的技術研發中心。

智能軋制技術及應用 結合寶鋼等大型骨干鋼鐵企業的現場需求,從改進板帶鋼軋制過程軟件入手,以剛塑性有限元、組織性能預測和人工智能技術為支撐,建立我國自有的連軋過程數模開發工具和模型參數調優工具,并形成獨具特色的軋制過程優化與數模調優理論體系和實用方法。該項目獲國家科技進步獎二等獎等多項獎勵。

冷軋板形檢測與控制 實現了我國冷軋板形測量系統核心技術的突破,形成了板形檢測、控制系統核心技術體系,完成了國內第一套工業應用級的擁有完全自主知識產權的冷軋帶鋼板形測量和控制系統,技術成果整體上達到國際領先水平,填補了國內空白;打破了國外對冷軋板形控制系統的長期壟斷,是我國冶金領域核心技術自主創新的重大進步。該項目獲國家科技進步獎二等獎等多項獎勵,相關成果已經在鞍鋼等大型鋼鐵企業得到應用。

新一代TMCP技術的開發 通過采用以超快冷為核心的可控無級調節鋼材冷卻技術,綜合利用固溶、細晶、析出、相變等綜合強化手段,在保持或提高材料塑韌性和使用性能的前提下,80%以上的熱軋板材(含熱帶、中厚板、棒線材、H型鋼、鋼管等)產品強度指標提高50~200 MPa以上,或鋼材主要合金元素用量節省30%以上,實現了國內熱軋鋼鐵材料的“資源節約型、節能減排型”等綠色制造工藝過程。該項研究得到國家科技支撐計劃(十一五、十二五)的資源。目前,基于超快冷的新一代TMCP技術已在中厚板、熱連軋、H型鋼、棒線材、鋼管等熱軋生產線取得了大規模工業應用。

實驗室承擔的國家自然科學基金委員會和上海寶鋼集團公司聯合資助的國家自然科學基金重點項目“基于雙輥薄帶連鑄的高品質硅鋼織構控制理論與工業化技術研究(批準號:50734001)”,針對薄帶連鑄制造硅鋼流程的快速凝固、鑄后冷卻、熱軌等顯著區別于傳統厚板坯流程的本質特點,圍繞在硅鋼制造中織構控制與優化這一核心問題開展研究,闡明了硅鋼(包括取向和無取向)薄帶坯連鑄、熱軋、冷軋和熱處理過程中再結晶組織及織構形成、演變與遺傳規律,揭示了取向硅鋼抑制劑的析出、長大規律及其作用機理,據此建立了薄帶連鑄條件下硅鋼(包括取向和無取向)織構及組織、取向硅鋼抑制劑行為的全流程控制與系統優化理論,開發出基于雙輥薄帶連鑄的高品質硅鋼短流程、高效率、低成本工業化制造技術原型。2012年3月8日通過了國家自然科學基金重點項目課題驗收。

3 研究團隊

實驗室現有固定研究人員58人,其中教授14人(院士1人、博士生導師8人)、副教授10人、講師11人、助教11人、科學研究及實驗技術人員12人(其中副高級以上10人)。固定研究人員中45歲以下的有47人,占81%。是一支知識結構和年齡結構合理、學術水平高的精干隊伍。

實驗室尤其注重學科交叉人才的引進,注重在學科交叉點產生新的學術思想,形成新的學科增長點,強調樹立“團隊精神”和“群體意識”,形成了各具特色的學術梯隊。

高質量板帶軋制學術梯隊 由實驗室學術帶頭人王國棟教授引領。王國棟教授在連軋控制系統、有限元理論和應用、板帶軋制自動化與智能化方面做出了創造性的研究成果。其中《板形控制和板形理論》被引用104篇次。該學術梯隊在板帶鋼軋制研究領域做了大量高水平的研究工作,在寶鋼、首鋼、鞍鋼等大型骨干企業都有突出的業績,與韓國POSCO,日本三菱等國際著名企業建立了合作關系,在國內外同行業中有重要影響。

塑性加工理論與智能軋制技術學術梯隊 由實驗室學術帶頭人劉相華教授引領。劉相華教授在剛塑性有限元基本理論及其在軋制中的應用方面取得了創造性成果,證明了剛塑性可壓縮材料的變分原理,解決了奇異點處理、速度場與溫度場耦合、FEM軟件程序開發等一系列難題。在智能化軋制技術、軋制過程的模擬與優化、熱軋鋼材組織性能預報與控制、新一代鋼鐵材料開發、連軋機組數學模型開發工具等方面均有建樹。重視理論聯系實際,是本學術梯隊的特色,他們在利用現代塑性加工理論對軋制過程進行模擬與優化做出了突出的成果。

型材軋制理論與工藝技術學術梯隊 由實驗室學術帶頭人吳迪教授率領。吳迪教授擅長孔型設計、計算機模擬與仿真、輔助孔型設計等方面。曾從事H型鋼軋制理論與工藝;高速鐵路用重軌軋制研究;鋼鐵材料連鑄-熱軋過程組織性能預報;智能化信息處理系統的建立與應用研究;鍍錫板退火及平整軋制工藝研究。

近終形成形過程學術梯隊 由實驗室學術帶頭人邸洪雙教授領導。邸洪雙教授為解決雙輥鑄軋薄帶鋼工藝過程的穩定性、提高產品的質量,提出了復合電磁側封的新構想,設計了兩種結構的電磁側封裝置,并進行了有限元數值模擬研究和低熔點合金的實驗研究。所開發的雙輥鑄軋高速鋼薄帶新工藝達到世界領先水平。

軋制過程自動化學術梯隊 由實驗室學術帶頭人張殿華教授引領。在冷連軋機、熱連軋機以及中厚板軋機的計算機控制領域完成了多項重大科研項目,其中包括:東北大學國家重點實驗室三機架冷連軋機分布式計算機控制系、首鋼中厚板軋機AGC計算機控制系統、新余鋼鐵公司熱連軋計算機控制系統等。其中“首鋼中厚板軋機液壓AGC計算機控制系統”獲冶金部科技進步二等獎和北京市科學技術進步二等獎。

4 交流及合作

自2003年起,實驗室連續主辦4屆“先進結構鋼及軋制新技術國際研討會”,主辦全國性學術會議2次(2006年全國塑性加工理論與新技術學術會議和2007年全國塑性加工理論與新技術)、地區性學術會議1次(第八屆東北三省塑性成形新技術)。有6人次在國際會議上做特邀報告,20人次作為國際會議主席或分會場主席。

實驗室近年來與日本首都大學(東京)、德國阿亨大學、澳大利亞伍倫貢大學、墨爾本大學、莫納什大學等建立了學術交流關系。通過參觀、訪問、講學,在國內外的影響逐漸擴大,國際著名學者和同行來訪逐年增多。

國內合作 實驗室與鋼鐵研究總院、中科院金屬研究所、北京科技大學、西北工業大學、燕山大學、遼寧科技大學等單位開展了實質性的科研合作,共同承擔了973計劃、863計劃、國家自然科學基金重大和重點項目、國家支撐計劃等項目。與鋼鐵研究總院、北京科技大學等單位共同承擔的973計劃“新一代鋼鐵材料的重大基礎研究”取得了標志性的成果,其中“低碳鐵素體/珠光體鋼的超細晶強韌化與控制技術”2004年獲得國家科技進步一等獎。同時,實驗室還與有關企業共同組建聯合研究室。聯合承擔企業的科研項目和技術改造項目,聯合承擔國家、地方和行業的重大、重點開發研究項目,為企業提供技術咨詢、技術論證和技術信息,為實驗室提供校外實驗和實踐基地,為企業進行技術培訓和人才培養,通過項目合作為實驗室發展提供資金支持。目前已經建成的聯合研究室有上海寶山鋼鐵(集團)公司熱軋板帶聯合研究室、鞍山鋼鐵公司軋制新技術研究中心等9家。

國際合作 在廣泛開展國際學術交流的基礎上,與韓國POSCO公司、美國奎克等公司、日本住友金屬公司、澳大利亞伍倫貢大學、日本首都大學(東京)等進行了實質性國際科研合作,建設長期戰略合作伙伴關系。

5 訪問學者制度

RAL實行“開放、流動、聯合、競爭”的運行機制,通過設立開放課題、建立訪問學者制度、與國內外知名公司及研究單位成立聯合研究室,從生產實踐中發現問題,上升到理論高度開展研究,促進研究成果盡快轉化為生產力。

在實驗室訪問學者基金的資助下,實驗室在高層次創新人才凝聚和培養、高水平學術論文以及實驗室科研環境改善等方面均取得了突出的成果。極大地推動了學科交叉、促進了學科發展。開辟了新的研究領域,進一步密切了與國外已有的合作關系。