調脾通絡顆粒對不穩定型心絞痛患者臨床療效及血清同型半胱氨酸的影響*

曹守沛 顧寧 宋耀鴻

(江蘇省南京市中醫院,江蘇南京210001)

不穩定型心絞痛(UA)是指介于穩定型心絞痛和急性心肌梗死之間的一組復雜性臨床綜合征,是冠心病的嚴重類型。其病程長,易復發,遷延難愈,嚴重降低了患者的生活質量,甚至危及生命。UA患者若能被及時發現,及時治療,對減少心血管事件的發生有著積極意義。筆者應用調脾通絡顆粒治療冠心病不穩定型心絞痛,觀察其對血清同型半胱氨酸(Hcy)、血脂及臨床療效的影響。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 診斷標準UA西醫診斷標準參照《不穩定型心絞痛診斷和治療建議》[1]之相關標準。中醫胸痹心痛診斷及辨證(氣虛痰瘀)標準參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[2]標準擬定:主癥為胸悶如窒而痛,心悸,氣短;次癥為神倦乏力,體胖多痰,脘痞,納呆,身體困重,面色紫暗或口唇紫紺;舌質紫暗,有瘀斑、瘀點,舌苔濁膩或白滑,脈弱而澀或滑、結代。以上主癥必備,次癥兼具2項以上,加上舌象、脈象支持即可診斷。

1.2 排除標準急性心肌梗死,重度心律失常,惡性腫瘤,腦卒中急性期,年齡在40歲以下或75歲以上,或對本藥過敏者,心功能Ⅲ級以上及肝腎功能不全者。

1.3 臨床資料選擇2010年9月至2012年8月南京市中醫院心內科住院UA患者60例,中醫辨證為氣虛痰瘀證,隨機分為兩組。治療組30例,男性16例,女性14例;年齡43~75歲,平均(58.36±8.64)歲;病程5個月至12年,平均(6.71±4.53)年;低危8例,中危17例,高危5例;合并高血壓病13例,糖尿病6例,血脂異常21例。對照組30例,男性17例,女性13例;年齡40~73歲,平均(57.62±8.28)歲;病程7個月至13年,平均(6.81±4.29)年;低危9例,中危16例,高危5例;合并高血壓病12例,糖尿病5例,血脂異常19例。兩組患者在性別、年齡、病程、病情輕重、合并癥比較差異無統計學意義(P>0.05)。

1.4 治療方法 對照組給予西藥常規治療:服用腸溶阿司匹林、單硝酸異山梨酯、美托洛爾、辛伐他汀等,中、高危UA者皮下注射低分子肝素5~7 d,合并高血壓病、糖尿病者給以降壓、降糖藥物。治療組在西醫常規治療基礎上加服調脾通絡顆粒(黨參15 g,黃芪15 g,全瓜蔞15 g,茯苓15 g,白術15 g,法半夏10 g,丹參15 g,紅花10 g,川芎10 g,薤白10 g,麥冬8 g,當歸10 g,赤芍9 g,炙甘草3 g;為江蘇江陰天江藥業有限公司生產的免煎中藥顆粒),每日1劑,分2次口服。兩組療程均為28 d。

1.5 觀察指標治療前后常規檢測心電圖,每日記錄患者的基本情況及用藥情況;觀察總體療效、主要癥狀、心電圖、血總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、脂蛋白(a)[Lp(a)]及Hcy變化等。

1.6 療效標準參照1979年中西醫結合治療冠心病心絞痛及心律失常座談會修訂的《冠心病心絞痛及心電圖療效判定標準》及文獻[2]標準擬定。顯效:癥狀消失或基本消失,心電圖恢復至“大致正常”或達到正常。有效:癥狀改善,S-T段回升>0.5 mV,但未達到正常水平,主要導聯倒置的T波變淺25%以上,或T波由平坦變直立。無效:癥狀和心電圖均無改善。

2 結果

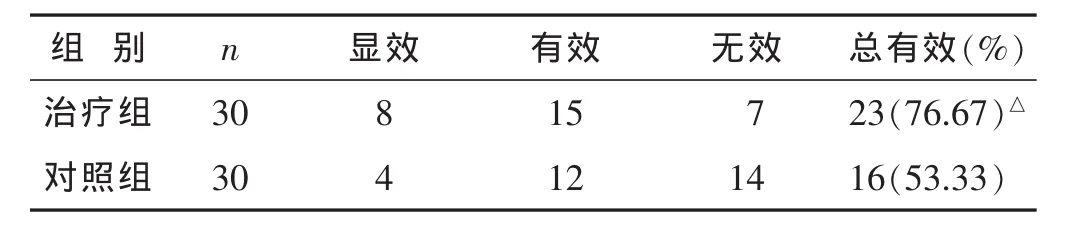

2.1 兩組臨床療效比較見表1。結果 示治療組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較n(%)

2.2 兩組心電圖療效比較見表2。結果 示治療組心電圖總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組臨床療效比較n(%)

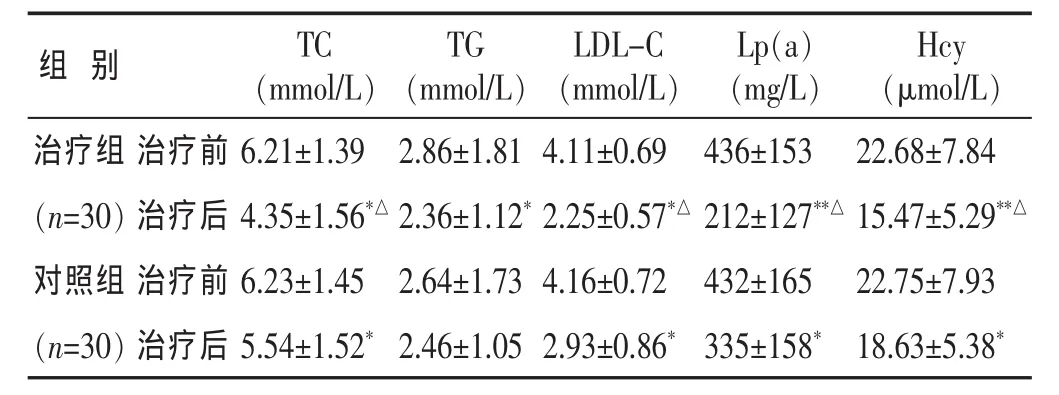

2.3 兩組治療前后血脂及Hcy水平比較見表3。結果 顯示兩組血脂指標及Hcy治療后均有改善(P<0.05或0.01),而治療組改善優于對照組(P<0.05)。

2.4 不良反應兩組患者在治療期間血尿糞常規正常,未出現心、肝、腎功能異常及不良反應。

表3 兩組治療前后血脂及Hcy水平比較(±s)

表3 兩組治療前后血脂及Hcy水平比較(±s)

與本組治療前比較,*P<0.05,**P<0.01;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別TC(mmol/L)TG(mmol/L)LDL-C(mmol/L)Lp(a)(mg/L)Hcy(μmol/L)治療組治療前(n=30)治療后對照組治療前6.21±1.392.86±1.81 4.11±0.69 4.35±1.56*△2.36±1.12*2.25±0.57*△6.23±1.452.64±1.73 4.16±0.72 436±15322.68±7.84 212±127**△15.47±5.29**△432±16522.75±7.93(n=30)治療后5.54±1.52*2.46±1.05 2.93±0.86*335±158*18.63±5.38*

3 討論

研究表明[3-4],高Hcy與冠狀動脈硬化具有顯著相關性,且血清Hcy水平與冠狀動脈病變程度及預后相關,認為血清Hcy水平是冠心病患者缺血性事件發作的一個強預測因子,并且獨立于傳統的危險因子和炎性標記物。血脂異常是冠心病發病又一重要危險因素,血脂中的TC、LDL-C、Lp(a)等含量與動脈粥樣硬化的形成、致斑塊不穩定的關系密不可分,Lp(a)還通過抑制纖溶系統等多環節促進斑塊上急慢性血栓的形成。

本病屬中醫學“胸痹”范疇,多見于中老年患者,為本虛標實之證。脾胃乃后天之本,氣血生化之源,脾胃虛弱,脾失健運,中氣虧虛,是冠心病發生之本。脾胃虛弱,一方面運化失司,水濕停留,聚而生痰;另一方面使氣血生化無源,氣弱則血不行、氣虛而血滯,以致痰瘀阻遏血脈,不通則痛。現有的研究證實,脂質代謝紊亂是“痰濁”的物質基礎,血液流變學異常是“痰瘀痹阻”客觀指征[5]。在動脈粥樣硬化“痰瘀”變化中[6],血脂、血液流變學指標均逐漸增加,動脈硬化病情逐漸加重。調脾通絡顆粒以黨參、黃芪兩藥合用,共奏健脾益氣,以扶心氣,使氣旺血行,瘀祛絡通,為本方君藥。法半夏燥濕化痰,白術、茯苓健脾化痰,丹參、紅花、川芎活血祛瘀、通利血脈,均為臣藥,與君藥相伍,活血、豁痰而不傷正。瓜蔞滌痰散結,薤白通陽行氣,使補氣而無壅滯之弊,氣行則血行。當歸、赤芍養血活血,麥冬滋陰生津,以制痰瘀化毒傷陰,為佐藥。炙甘草益氣補中并調和諸藥,為佐使之品。以上諸藥配合,相得益彰,標本兼治,通補結合,共奏調脾化痰,活血通絡之功,而無耗氣傷血之弊,使氣血通暢,胸痹胸痛自除。

本研究結果 顯示,調脾化痰顆粒在西醫常規治療的基礎上能緩解UA的癥狀,改善心肌缺血的心電圖,降低TC、LDL-C、Lp(a)水平,明顯降低血清Hcy水平,優于單純西藥常規治療,且無明顯的不良反應。值得臨床推廣應用。

[1] 中華醫學會心血管病學分會,中華心血管病雜志編輯委員會.不穩定型心絞痛診斷和治療建議[J].中華心血管病雜志,2000,28(6):409-412.

[2]中華人民共和國衛生部.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:68-73.

[3] Ni M,Zhang XH,Jiang SL,et al.Homocysteinemia as an independent risk factor in the Chinese population at a high risk ofcoronaryarterydisease[J].AmJCardiol,2007,100(3):455-458.

[4] Kazemi MB,Eshraghian K,Omrani GR,et al.Homocysteine level and coronary artery disease[J].Angiology,2006,57(1):9-14.

[5] 時晶,田金洲,王永炎,等.血瘀證的生物學基礎研究[J].中華中醫藥雜志,2006,21(6):363-364.

[6] 王東生,袁肇凱,黃獻平,等.動脈粥樣硬化大鼠“痰瘀”病理演變與相關基因表達研究[J].中華中醫藥雜志,2009,24(5):650-653.