咽針法治療中風假性球麻痹臨床觀察

董曉瑜 趙敬東 高兵兵

(遼寧省大連市中醫醫院,遼寧大連116013)

假性球麻痹,又稱假性延髓麻痹,是由于雙側皮質腦干束受損傷所致,是中風后常見的嚴重并發癥,臨床表現吞咽困難,飲水嗆咳,容易導致各種并發癥,如肺炎,脫水,營養不良,甚至死亡,嚴重影響患者的康復。筆者在臨床上應用咽針法治療假性球麻痹的患者,取得了較好的療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料60例病例均來自2010年1月至2011年12月期間在大連市中醫醫院神經內科住院患者,符合有關診斷及納入標準的患者。中醫診斷標準符合《中風病中醫診斷療效評定標準》[1],西醫標準《中國急性缺血性腦卒中診治指南2010》[2]。同時排除多發性硬化,運動神經元病,重癥肌無力等引起的真性球麻痹患者,血管畸形,動脈瘤及外傷等原因所致的腦出血,具有嚴重的原發性心血管疾病,肝腎疾病,血液病者,年齡在42歲以下或者80歲以上者,不符合納入標準,未按規定的療程進行針灸,治療過程中出現嚴重并發癥的患者。60例患者中男性32例,女性28例;年齡42~80歲;病程1~90 d。以上病例采用隨機數字表法分為治療組與對照組各30例。兩組資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 治療方法 對照組采用組改善循環,抗血小板聚集,調脂治療。治療組在藥物組的基礎上,加用針刺進行治療。用長針速刺舌下4穴及咽后壁,具體的操作:令患者張口,用壓舌板將舌體向后上方推壓,以0.35×75 mm毫針點刺懸雍垂兩側之咽喉壁,每側3~5點,有少量出血或者不出血均可,不留針。配穴:廉泉穴和旁廉泉穴,這3穴均選0.35×50 mm毫針向舌根方向針刺1.0寸,小幅度捻轉手法,使舌咽部產生麻脹感。每隔10分鐘行針1次,留針30 min。每日1次,10次為1療程,間隔1日行下1療程,共2個療程。

1.3 療效標準觀察指標包括:臨床癥狀積分,按照石氏計分方法 。痊愈:增分>12分或總積分在24分以上。顯效:增分>8分。有效:增分>4分;無效:增分<4分。洼田氏飲水試驗積分,參照日本洼田氏的飲水試驗。痊愈:吞咽障礙消失;飲水試驗1分。顯效:吞咽障礙消失;飲水試驗2分。有效:吞咽障礙改善;飲水試驗3分。無效:吞咽障礙改善不顯著,飲水試驗3分以上。

1.4 統計學處理采用Ridit分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

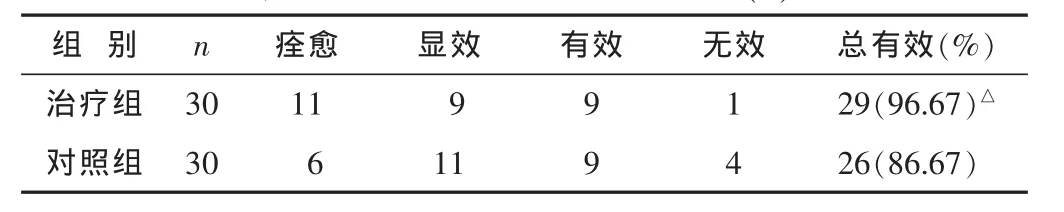

2.1 兩組臨床癥狀積分療效比較見表1。治療組總有效率明顯優于對照組(P<0.05)。

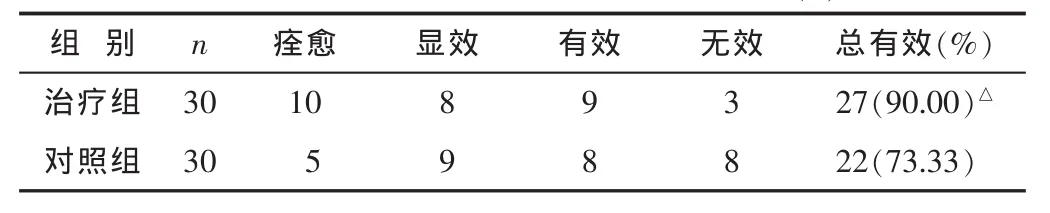

2.2 兩組洼田氏飲水試驗積分療效比較見表2。治療組總有效率明顯優于對照組(P<0.05)。

表1 兩組臨床癥狀積分療效比較(n)

表2 兩組洼田氏飲水試驗積分療效比較(n)

3 討論

假性球麻痹是由雙側上運動神經元(運動區皮質及其發出的皮質腦干束)病損所造成的,由于雙側皮質腦干束不能調節延髓網狀結構的吞咽中樞所致。現代醫學治療假性球麻痹吞咽障礙,除脫水治療以減輕局部水腫外,一般采用藥物營養腦細胞的方法 ,其收效甚微。患者大多數予以鼻飼以改善吞咽嗆咳以減少吸入性肺炎的發生,患者及家屬往往難以接受。中醫學認為,心開竅于舌,舌為心之苗;腦為元神之府,舌竅機關為神所主;足太陰經,足少陰經,手少陰經,手少陰絡與舌本相連,足太陽之筋結與舌本。廉泉、金津、玉液等穴均在舌咽神經、迷走神經感覺纖維支配區內。針刺這些穴位,可以使針刺產生的興奮通過傳入神經元到達中間神經元(大腦皮質或延髓),這樣中間神經元把興奮進行分析、綜合后發放出沖動或增加傳出沖動效應器(肌肉),使效應器發生反應或反應增強,恢復大腦皮質對皮質腦干束的正常調節,或恢復上下運動神經元的傳出功能,或恢復只需經延髓完成的反射弧的功能,因而達到治療的目的 。針灸治療假性球麻痹的機制是多方面的,在擴張血管、降低血液流變學各指標、改善腦部血流灌注及血管彈性等諸方面均有良好的效果。隨著研究領域的發展,其理論體系將更趨于完善,其臨床價值和意義也將得到進一步的認可。因此選用該組穴位具有調和陰陽,疏通經絡,激發舌部經氣以疏經開竅的作用,使咽喉得以氣血之滋養,陽氣得用,從而恢復咽喉部的正常功能。臨床觀察表明,用咽針法治療中風假性球麻痹取得了很好的療效。

[1] 國家中醫藥管理局腦病急癥協作組.中風病診斷與療效評定標準(試行)[J].北京中醫藥大學學報,1996,19(1):55-56.

[2] 中華醫學會神經病學分會腦血管病學組急性缺血性腦卒中診治指南撰寫組.中國急性缺血性腦卒中診治指南2010[J].中華神經科雜志,2010,43(2):146-152.