發展性教學中滲透物理學史的嘗試*①

——“庫侖定律”的案例教學

周詩文 彭玉霞

(海南大學材料與化工學院 海南 海口 570228)

發展性課堂教學的理念提倡在教學的過程中,不但要重視“知識技能”的教學,而且要關注對“人文精神”、“創新精神”的教育與傳承,促使學生從“知識灌輸”的“容器”轉變為“知識意義”的主動“建構者”.這種教學理念有利于重新確立人文精神和創新精神的理性地位,讓學生在獲得知識、能力的過程中,贏得人格和尊嚴,并形成持久的學習和工作動力,以及強烈的研究志趣.筆者運用發展性教學的理念,充分挖掘物理學史的教育功能,以“庫侖定律”為案例開展了探索性的研究.

1 案例教學的設計思想

庫侖定律的發展和建立過程中,蘊含著經典的人文精神和創新思維素材.教師可以運用這些素材創設教學情境,引導學生經歷一定的歷史“重演”過程,從而訓練和提高其創新思維能力與實驗設計能力,培養其熱愛科學的情懷.基于這種貫徹發展性課堂教學的理念,筆者以“歷史背景簡介-科學猜想-歷史實驗介紹-模擬實驗驗證-定律的理解” 為教學的主線,采用科學探究、自主學習與交流相結合的模式展開教學.

2 案例的教學過程

2.1 歷史背景簡介

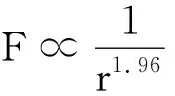

1766年英國化學家和物理學家普列斯特利(J.Pristley)利用帶電金屬腔實驗[1](圖1),發現腔內壁無電荷,且對置于其內的電荷明顯地沒有作用力.由此他提出猜想:靜電力與距離的平方成反比.我們如何理解這一猜想呢?

圖1 帶電金屬腔對電荷的作用

2.2 猜想與假設

(1)現象與聯想

由圖1所示的實驗現象,聯想到萬有引力的類似現象,即放在均質球殼內的物質不會受到來自殼體本身物質的作用力,而當物體放在殼外時,兩者之間卻存在引力作用.后一情形是顯然的;前一情形,可從以下分析得出.

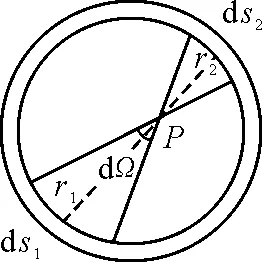

(2)推證

如圖2,設一質量為m0的質點,置于勻質薄球殼(面密度為σ)P處,過P作一對小錐體,兩錐體的“對頂立體角”為dΩ,錐體與球殼相交所截得的面元分別為dS1,dS2,自點P至兩面元的距離分別為r1,r2.P處質點受到dS1,dS2上的質元的萬有引力分別為

由立體角的定義

根據幾何關系r1與(-r2)平行,得

θ=(dS1,r1)=(dS2,r2)

由以上三式可得

dF2=-dF1

故質元m0所受合力

F=?S(dF1+dF2)=0

圖2 均質球面內無引力

(3)類比及猜想

庫侖定律相對應地也有屬性:兩電荷量分別為q1,q2,它們的間距r,兩者之間作用力F電,帶電金屬腔對腔內的帶電體無電力作用,對腔外的帶電體有電力作用.

教師指出,類比得出的結論可能存在局限性,其正確與否還須用實驗來驗證.

2.3 歷史實驗介紹

2.3.1 第一小組的學習報告與討論

(1)卡文迪什-麥克斯韋的“示零”實驗介紹[2]

1773年卡文迪什的驗證實驗:把一個帶電導體球放在一個不帶電的空心導體球殼內(球殼由兩個金屬半球拼成),接著通過外球殼上的一小孔,用細導線將內球與外球殼連接起來,經過一段時間,打開空心球殼,取出內球,使之與驗電器相連,檢測內球是否帶電.

此實驗的設計思想是:由測量力轉化為測殘留電荷,即如果實驗測得內球不帶電,就可間接確定靜電力的大小符合距離平方反比律.考慮到測量誤差,實驗結果的形式可擬寫為f∝r-2±δ,并且δ越小,內表面電荷就越小.卡文迪什根據檢測內球所殘留的電荷數量,推算出δ應滿足δ≤2×10-2.由于δ很小,他推斷靜電力的大小應符合距離平方反比律.

1873年麥克斯韋進一步改進了上述實驗,把測量空腔導體內球的電量改為測量其電位.麥克斯韋把一導體球同心地置于另一導體球殼內,并用短導線使兩導體球相連,將外球與帶電的萊頓瓶相接,充電到一定電位.充電完畢后,撤去兩球間的短導線,并使外球接地,即使之放電.再用靜電計通過外球上的一小孔,探入內球,測量內球電位.觀察結果發現,內球的電位沒有任何微弱的變化,即內球的電位保持為零.麥克斯韋由內球的這種電位 “示零”結果,便間接地證明了靜電力符合距離平方反比律,而且實驗精度提高了二個數量級.

(2)問題討論與交流

問題與思考:卡文迪什的“示零”實驗、麥克斯韋的“示零”實驗、普列斯特利的實驗,這3個實驗的思想是一脈相承的嗎?為什么說若檢測到球殼內壁或內球所帶的電荷為零,就間接證明了“靜電力與距離平方成反比”的關系?

學生對問題一的主要觀點:上述3個實驗的基本實驗思想是一脈相承的.因為卡文迪什的實驗與麥克斯韋的實驗要得到“示零”的結果,其內球都必定不能有凈余電荷存在;而此時這2個實驗都用短導線使內球與外球殼相連,這種實驗操作的結果等效于內球為球殼的內壁;普列斯特利正是從金屬腔的內表面沒有電荷的現象,而提出靜電力與距離平方成反比的猜想;所以3個實驗的基本思想是一致的.

學生對問題二的主要觀點:為論證問題二,需要利用猜想中的推證結論——當靜電力符合距離平方反比律時,帶電金屬腔對腔內的帶電體無電力作用,對腔外的帶電體有電力作用.

首先,對于帶電金屬球殼,若內壁也帶有凈余電荷,則根據上述結論可知:內壁上的每個電荷所受靜電力的合力只來自內壁上的其他電荷對它的排斥力,其合力的方向指向球殼的外法向;考慮到內壁之外的正電荷雖然也可能受到靜電力的作用,但不會移動,因而對內壁之外的元電荷可只分析電子的受力情況,這些電子所受的力來自于內壁上所有凈余電荷的斥力或引力作用或外壁對它的彈力(根據電荷分布的球對稱性,殼內其余電荷對這些電子的作用力的合力應為零).當內壁帶負電荷(即電子)時,這些電子及內壁之外的電子會因斥力作用而向球殼外壁方向移動,直至內壁沒有凈余電荷為止.否則,只要內壁上有殘余電荷,則總會有電子因受力而移動.同理,當內壁帶正電荷時,就會有電子從內壁之外向內壁移動,直至內壁顯中性為止.

其次,對卡文迪什-麥克斯韋“示零”實驗,可進行類似分析:只要內球帶有凈余電荷,系統中就總有電子發生移動,直至內球呈中性為止.其實,此時內球就相當于球殼的內壁.

在推導上述內壁或內球所帶電荷的“示零”過程中,已利用了“靜電力與距離平方成反比”的假設.故若實驗檢測到內球不帶電荷,便間接證明了假設成立的正確性.

教師小結:大家利用球殼具有球對稱性,由此來分析其電子的受力情況,非常不錯!等我們學了高斯定理后,可結合該定理用更簡單的方法來論證.

2.3.2 第二小組的學習報告---庫侖的扭秤實驗[3]

2.4 “電擺”模擬實驗

問題:剛才有同學提到庫侖還設計了“電擺”實驗,設計“電擺”實驗的目的是什么?

問題提出后學生們立即指出用扭秤不能測量異號電荷間的引力,并且說出了如下理由:

異號電荷之間的相互作用力為引力,而扭秤中的金屬絲所對應的扭轉回復力矩,僅與扭轉角度的一次方成比例,因而扭秤不能穩定工作.當兩帶電球相距較遠時,引力較小,測量誤差將很大;當相距較近時,扭秤會出現左右搖擺,兩球也往往會相碰、接觸而發生電荷中和現象,使實驗無法進行下去.

思考:如何理解“電擺”實驗的原理?

教師激勵學生進行聯想、類比推理,學生由“憤悱”狀態,找到了利用重力單擺來推理類比的出路.以下是學生提出的“電擺”實驗原理:

教師贊賞地指出,學生們的實驗思想與庫侖當時的想法完全相同;同時要求學生下次課在實驗室進行模擬實驗并組織各小組同學以PPT的形式,將實驗成果進行展示和交流.

2.5 庫侖定律的理解與應用

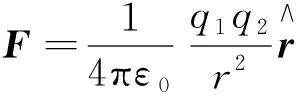

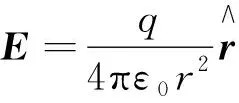

(1)庫侖定律的表述與理解

庫侖定律的數學形式

教師組織學生對定律中涉及的力的方向、定律成立的條件、適用的范圍等問題進行討論,并歸納得出如下結論.

結論一:必須通過實驗與思維才能得到上述公式.如力的方向,分析點電荷的受力可知,其相互作用力只能沿兩個點電荷的連線,否則空間旋轉180°就會失去相應的對稱性.

結論二:定律成立條件——靜止、真空、點電荷.

1)“靜止”條件是指發生相互作用的點電荷相對于觀察者是靜止的.

2)真空條件指發生相互作用的電荷處于真空.

引入這一條件的目的在于:免除其他電荷的影響,使兩個點電荷只受到對方的作用力.

那么,如果真空條件破壞,結果將如何呢?

師生共同探討得出:此時總作用力比真空時復雜些,兩電荷各自所受到的作用力不僅只是來自對方電荷的作用,還會來自所處介質中其他電荷對它們所施加的電力作用.但根據力的獨立性原理可知,這兩個點電荷之間的力仍遵循庫侖定律.因此庫侖定律也適用處于介質、導體中的電荷之間的作用力,只是此時電荷所受的總靜電作用力的大小要進行一定的修正.

3)點電荷的條件是指對于所研究的問題,帶電體的形狀、大小以及電荷分布等情況幾乎可以忽略.此時,便可把帶電體作為沒有大小、形狀,但帶有一定電荷的幾何點.

其實,點電荷的條件也可以不提,因為連續的帶電體在數學上總可無限分割為無窮多個點電荷的集合,再根據疊加原理,就可以利用庫侖定律并進行相應的積分運算,求得帶電體間的相互作用力.

結論三:適用范圍.

教師指出在現有實驗條件下,以及已有的研究表明,庫侖定律對于原子核尺度、地球物理尺度、天體物理、空間物理使用時都還沒有發現不合理的問題,通常認為庫侖定律的適用范圍在10-13cm到若干千米的范圍內,也有文獻報道可以到109m之間[4].

(2)庫侖定律的理論地位和現代含義

隨著科學的發展,庫侖定律不斷被賦予新的內涵.例如,在原子結構、分子結構、固體液體的結構,化學作用的微觀本質等方面都與電磁力有關,其中主要的部分是庫侖力.同時,庫侖定律的平方反比關系的成立與否,對于現有的物理理論起著重要的檢驗作用.例如,光子的靜質量是否為零與庫侖定律是否滿足平方反比律密切相關,這是因為電磁相互作用是由荷電粒子間交換(虛)光子而實現的.現代物理已經證明,若光子的靜質量為零,則靜電力嚴格遵循距離平方反比規律.反之,則不成立,由此將帶來一些原則性的問題.如,直接導致電磁場的規范不變性不再成立;電荷守恒定律被破壞;電磁波在真空中也發生色散,從而破壞光速不變原理.凡此種種,都將是動搖物理基礎的問題.

由此可見,庫侖定律的精確驗證,在現代物理中有著重要的理論地位與實踐意義.

3 案例分析

本案例按照發展性課堂教學的理念,采取科學探究式教學模式,圍繞庫侖定律的建立過程和正確理解,有機地結合物理學史資源,展開了極富構建意義的教學活動.研究表明,發展性物理課堂教學中滲透物理學史的教學具有極強的操作性,其教學過程是師生共同經歷發現問題、設計和實施研討方案的過程.這種平等的探討與交流、合作和分工的教學方式非常自然地調動學生自覺地參與到知識的產生和發展過程中來.顯然,通過這種發展性教學可以同時實現新課程的“三維”教學目標,尤其是學生的創新思維能力、科學精神和人文情懷,以及學習與交流等重要能力和品質都得到了不同程度的培養和熏陶.

參考文獻

1 郭奕玲,沈慧君. 物理學史. 北京: 清華大學出版社,1993.221~222

2 倪光炯,等.改變世界的物理學(第二版).上海: 復旦大學出版社,1999.9~16

3 郭奕玲,沈慧君.近代物理著名實驗簡介. 濟南:山東教育出版社,2001.241~249

4 徐游.電磁學(第二版).北京:科學出版社,2004.233~235