正交設計優選吳茱萸揮發油提取工藝

段芳,馬平勃,周毅生

(1.南方醫科大學南方醫院藥學部,廣州 510515;2.廣東藥學院中藥學院,廣州 510006)

吳茱萸為蕓香科植物吳茱萸、石虎或疏毛吳茱萸的干燥近成熟果實,味辛、苦,性熱。有散寒止痛、降逆止嘔、助陽止瀉功效[1]。吳茱萸的主要成分為生物堿、揮發油、苦味素等,其中吳茱萸揮發油作為溫里藥類揮發油,具有與溫里藥功效相關的芳香健胃、散寒止痛、抑菌、抗菌等作用[2],而且對銅綠假單胞菌有較強抑制作用[3]。有報道認為吳茱萸揮發油部分能降低由乙酰膽堿和組胺引起的腸收縮功能,并抑制麥角胺對α2受體的阻滯作用[4]。吳茱萸揮發油含量較高(>0.4%),其中以吳茱萸烴和吳茱萸內酯為主,是活性藥理部位[5-6]。目前對吳茱萸研究報道大多是吳茱萸生物堿的研究,對吳茱萸揮發油研究較少。筆者在本實驗中以吳茱萸揮發油出油率為指標,篩選吳茱萸揮發油最佳提取工藝,以期為吳茱萸的綜合利用研究提供參考。

1 儀器與試藥

AY120電子天平稱(日本島津公司),TC-15恒溫電熱套(海寧市華星儀器廠),揮發油測定器三套;吳茱萸藥材(廣州南北行中藥飲片有限公司,產地陜西,經廣東藥學院中藥學院周毅生教授鑒定為吳茱萸),試驗用水均為純化水。

2 方法與結果

2.1 吳茱萸揮發油提取方法的篩選 揮發油常用提取方法有索氏提取法、冷浸法、超聲法、水蒸汽蒸餾提取法[6]等。前3種提取方法在提取操作時均需使用有機溶劑,本著盡量少用或不用有機溶劑的原則,水蒸氣提取法儀器簡便,操作簡單,因此本研究的提取方法選用水蒸氣蒸餾提取法[1]。

取干燥藥材適量,置揮發油提取器,加入規定倍水量,浸泡一定時間,按《中華人民共和國藥典》2010年版一部附錄ⅩD揮發油測定法(甲法)水蒸汽蒸餾規定時間,讀取揮發油量。

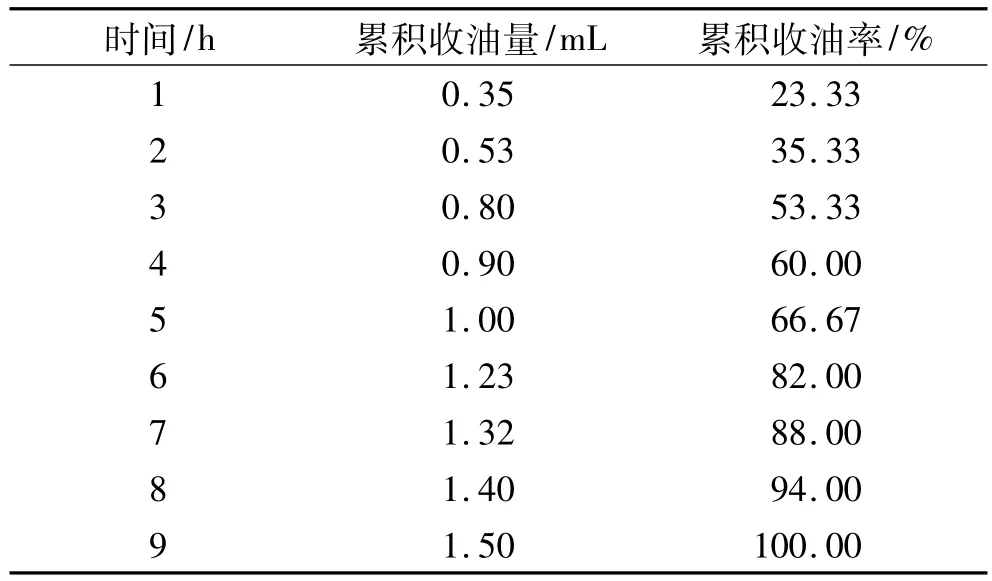

2.2 提取時間考察 稱取吳茱萸干燥藥材100 g,置揮發油提取器,加8倍量水,浸泡1 h,采用水蒸氣蒸餾提取法,分別收集 1,2,3,4,5,6,7,8,9 h 揮發油量,計算累積收油率,重復3次,取平均值,結果見表1。由表1結果可見,加熱蒸餾3 h時出油最快,已達總量的53.33%,8 h后收油量增加緩慢,可認為9 h累積收油率為100.00%,蒸餾6,7,8 h的累積收油率分別為82.00%、88.00%、94.00%,考慮蒸餾時間太長會影響藥材中吳茱萸生物堿穩定性,確定揮發油提取時間為6 h。

表1 吳茱萸揮發油提取時間考察

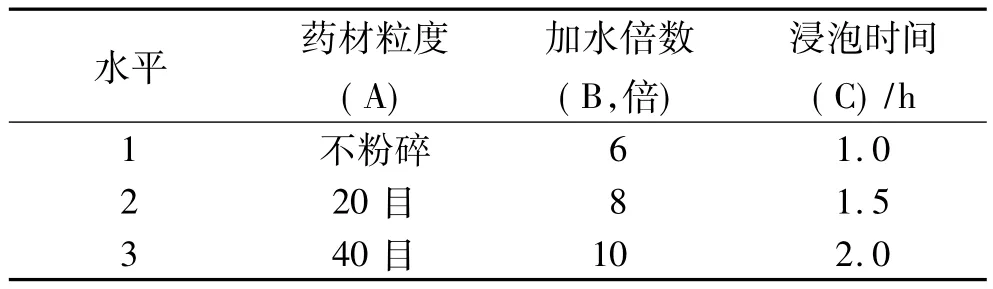

2.3 提取工藝設計 根據影響揮發油提取的因素,并在預實驗的基礎上,選取藥材粒度(A)、加水倍數(B)和浸泡時間(C)作為影響因素,并以吳茱萸揮發油出油率為指標,采用L9(34)正交表正交設計優選吳茱萸揮發油提取最佳工藝。

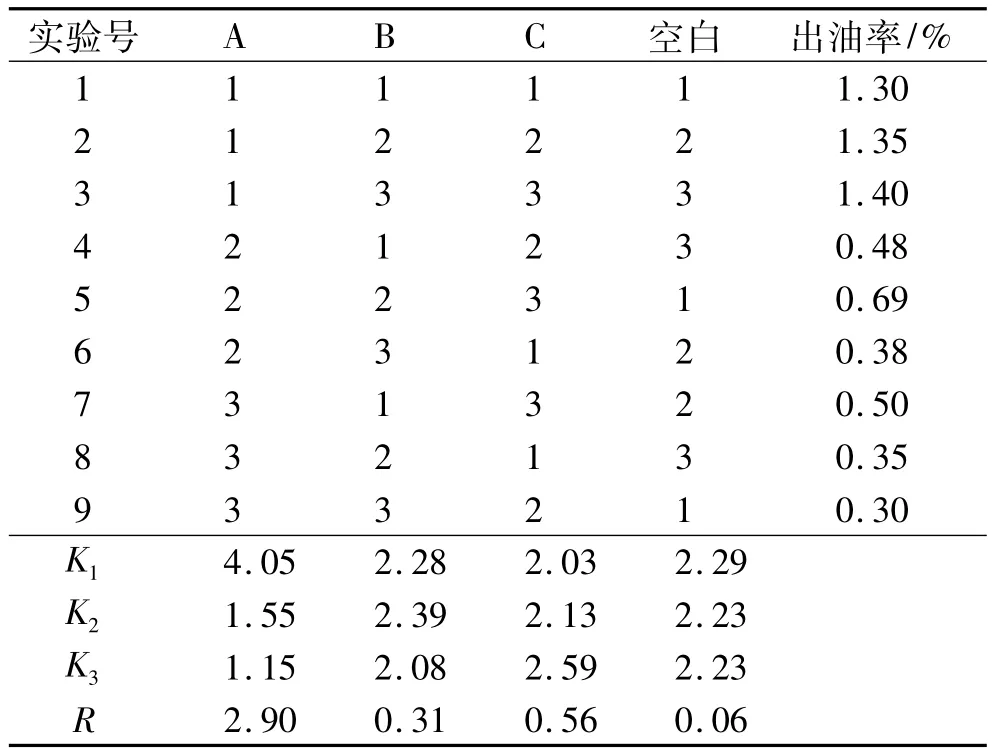

分別稱取吳茱萸藥材100 g 9份,根據表2,3設計方案實驗,提取時間6 h,提取結束后撤除加熱裝置,待提取裝置冷卻至室溫后讀數,記錄1~9號最終收油量,并計算各實驗號出油率。

表2 因素水平表

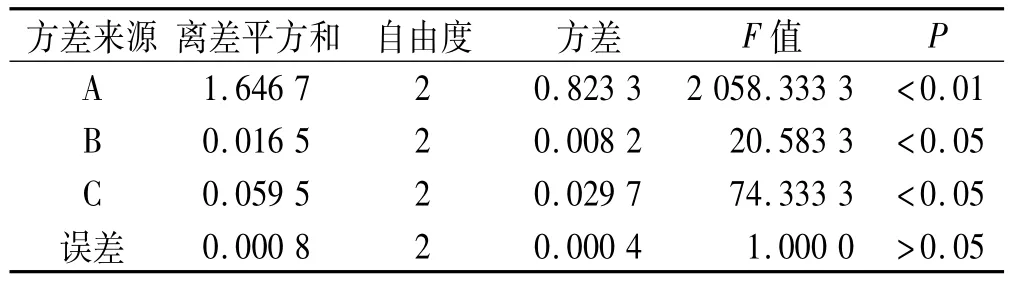

2.4 數據分析 由正交試驗結果(表3)和方差分析結果(表4)可知,因素中藥材粒度、浸泡時間、加水量對提取工藝的影響均差異有統計學意義(P<0.05或P<0.01)。根據極差數據 RA>RC>RB,確定最佳提取工藝為A1B2C3,即藥材不粉碎,浸泡2 h,加水量為藥材量的8倍,提取6 h。

表3 正交實驗安排和評價結果

2.5 工藝驗證 分別稱取吳茱萸藥材3份各100.0 g,不粉碎,按正交實驗設計優選工藝。即:藥材不粉碎,浸泡2 h,加水量為藥材量的8倍,提取吳茱萸揮發油,加熱微沸后計時6 h,撤除加熱裝置,放涼后讀數,計算出油率。在優選的提取工藝下提取的吳茱萸揮發油油量較高,平均出油率1.40%。證明上述最佳工藝穩定、可靠。

表4 方差分析結果

3 討論

為全面研究吳茱萸,在本研究中提取過揮發油的吳茱萸藥渣均回收利用,干燥后用于研究吳茱萸生物堿,故在篩選吳茱萸揮發油提取時間時,本著盡量減少對藥渣中吳茱萸生物堿影響的原則,綜合考慮吳茱萸揮發油提取時間為6 h。

吳茱萸揮發油提取的最佳條件為藥材不粉碎,加水量8倍,浸泡2 h,蒸餾提取6 h。

[1]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典(一部)[M].北京:中國醫藥科技出版社,2010:160,附錄63,附錄ⅩD.

[2]戴云華,馬云淑,趙春景,等.中藥溫里藥的揮發油化學成分研究[J].云南中醫學院學報,1991,14(3):27 -35.

[3]喬海霞,張彥霞,李艷鵬,等.吳茱萸不同提取物對銅綠假單胞菌的體外抑菌作用研究[J].河北北方學院學報:醫學版,2010,27(5):13 -15.

[4]RHO Y G,KO K C.Taehan yakrihak chapchi[J].Taehan Yakrihak Chapchi,1980,16(1):57 -63.

[5]黃景華.吳茱萸的炮制機制及現代研究探討[J].海峽藥學,2007,19(2):67 -68.

[6]袁少鋒.吳茱萸研究概況[J].時珍國醫國藥,2000,11(3):281-282.

- 醫藥導報的其它文章

- 美國食品藥品管理局咨詢委員會的作用及對我國的啟示