醋艾葉飲片炮制工藝研究

張甜甜,周倩,吳曉文,孫立立

(山東省中醫藥研究院,山東濟南250014)

艾葉為菊科植物艾Artemisia argyi Levl.et Vant.的干燥葉,為婦科常用藥。其味苦、辛,性溫有小毒。具有散寒止痛,溫經止血的功效[1]。現代藥理研究表明,艾葉還可抗菌抗病毒、增強免疫,并具有對呼吸系統、中樞神經系統和對心血管系統多方面的作用[2-6]。艾葉有小毒,必須經過炮制加工處理方能降低或消除毒副作用。艾葉歷代炮制方法包括炒、制炭、焙干、醋炙、糯米制、制絨、酒制、鹽炙等。沿用至今并被全國及各地炮制規范所收載的炮制方法主要為艾葉炭、醋艾葉和醋艾炭[7-9]。《中國藥典》2010年版僅收載了醋艾炭一種炮制規格,然而在現代應用中醋制法應用也比較多[10-11],但目前缺乏對醋艾葉炮制工藝相關研究。1988年版《全國中藥炮制規范》[7]中僅規定了用醋量,無具體工藝參數。為優化和規范其炮制工藝,本實驗對醋艾葉的炮制工藝進行了優選,以保證醋艾葉飲片的質量。

1 儀器與試藥

1.1 儀器十萬分之一電子天平(Sartorius R200D,德國);島津UV—265FM紫外分光光度計;B3200S—T超聲機(必能信超聲有限公司,250F,50 Hz),中藥炮制控溫爐(哈爾濱測電器廠)。YXQG02型電熱式提取罐;RE—2000型旋轉蒸發器(上海亞榮生化儀器廠)。

1.2 試藥與試劑艾葉(產地安徽,購自安徽滬譙中藥飲片廠),經本院李英霞研究員鑒定為《中國藥典》收載品種。蘆丁對照品(購自中國食品藥品檢定研究院,批號100080-200306);乙醇,亞硝酸鈉,硝酸鋁等均為分析純。輔料醋為龍門米醋(北京王致和味滋康食品有限公司)。

2 正交試驗法優選醋艾葉炮制工藝

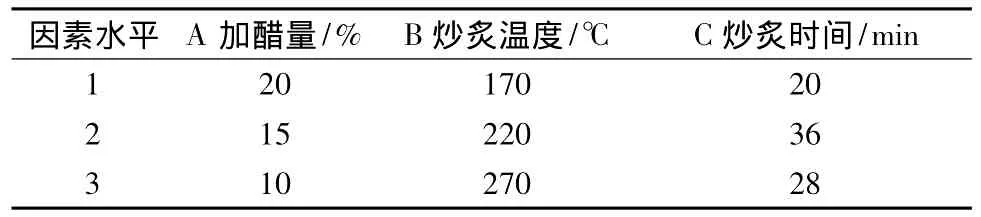

2.1 因素水平設計采用L9(34)正交試驗對影響醋艾葉飲片質量主要因素(加醋量、炒炙溫度與炒炙時間)進行考察,優選最佳醋炙工藝,具體設計見表1。

表1 因素水平Tab.1 Factors and levels

2.2 試驗方法照正交設計方案,取一定量輔料醋,與適量水混勻后,加入到50 g凈艾葉飲片中拌勻,悶潤,置中藥炮制控溫爐中,照設定溫度和時間進行炮制,取出晾涼,即得。

2.3 考察指標及指標選擇依據

2.3.1 傳統質量評價指標的選擇依據和標準飲片的傳統質量評價是以飲片外觀性狀為主要指標,是中醫藥寶貴經驗的總結,可在相當程度上提示飲片質量。

外觀性狀評分標準:根據《全國中藥炮制規范》對醋艾葉的性狀要求,邀請老藥工通過審查醋艾葉的表面顏色(滿分40分)、著色均勻情況(滿分30分)、有無醋氣(滿分30分)等進行打分,計算三項得分總和。

2.3.2 內在質量評價指標的選擇依據和標準黃酮是艾葉的主要成分[12-13],且是主要有效成分之一。因此選用總黃酮含有量作內在質量評價指標。2.3.2.1對照品溶液的制備取120℃干燥至恒定質量的蘆丁對照品約28 mg,精密稱定,置50 mL量瓶中,加乙醇適量,超聲處理使溶解,放冷,加乙醇至刻度,搖勻。精密量取20 mL,置50 mL量瓶中,加乙醇至刻度,搖勻,即得(每mL含蘆丁0.225 mg)。

2.3.2.2 供試品溶液制備取醋艾葉樣品粉末約0.5 g,精密稱定,置100 mL圓底燒瓶中,精密加入40%乙醇50 mL,稱定質量,回流提取1 h,放涼,稱定質量,用40%乙醇補足減失的質量,搖勻,濾過,取續濾液,即得。

2.3.2.3 方法學考察

測定波長的選擇分別對對照品溶液和供試品溶液進行波長掃描,結果在504 nm處有最大吸收。

標準曲線的制備精密吸取蘆丁對照品溶液1、2、3、4、5、6 mL,分別置25 mL量瓶中,各加入40%乙醇至6 mL,然后分別加入5%亞硝酸鈉溶液1 mL,搖勻,放置6 min;加入10%硝酸鋁溶液1 mL,搖勻,放置6 min;加入1 mol/L氫氧化鈉溶液10 mL,加40%乙醇至刻度,搖勻,放置15 min,以相應試劑為空白,于504 nm處測定吸光度。以對照品質量濃度(mg/mL)為橫坐標,吸光度為縱坐標進行回歸,得回歸方程為A=9.514 3C+0.038 1,r=0.999 9。表明蘆丁在0.009~0.054 mg/mL范圍內線性關系良好。

精密度試驗精密吸取對照品溶液4 mL,供試品溶液1 mL,分別照上述方法連續測定6次。結果,對照品溶液及供試品溶液吸光度的RSD分別為0.13%和0.11%,表明儀器精密度良好。

穩定性試驗精密吸取蘆丁對照品溶液4 mL,供試品溶液1 mL,分別于10、20、30、40、50、60 min測定。結果,對照品和供試品溶液在60 min內均穩定性良好,RSD均小于3%。

重復性試驗取艾葉粉末6份,分別照上述方法制備供試品溶液,并依法進行測定,結果測得總黃酮平均質量分數為11.02%,RSD為1.2%。說明本法重復性良好。

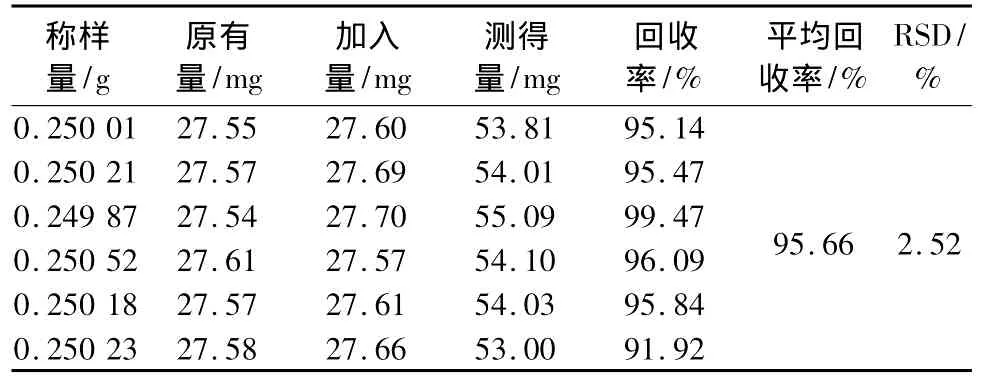

回收率試驗采用加樣回收法試驗。取含有量已知的艾葉樣品粉末6份,每份約0.25 g,在每份樣品中精密加入蘆丁對照品適量,依法制備供試品溶液進行測定,計算回收率。結果見表2,結果表明該測定方法回收率良好。

表2 回收率試驗結果Tab.2 Results of recovery tests

綜上,該方法測定結果準確、穩定性好,可作為艾葉總黃酮的定量測定方法。

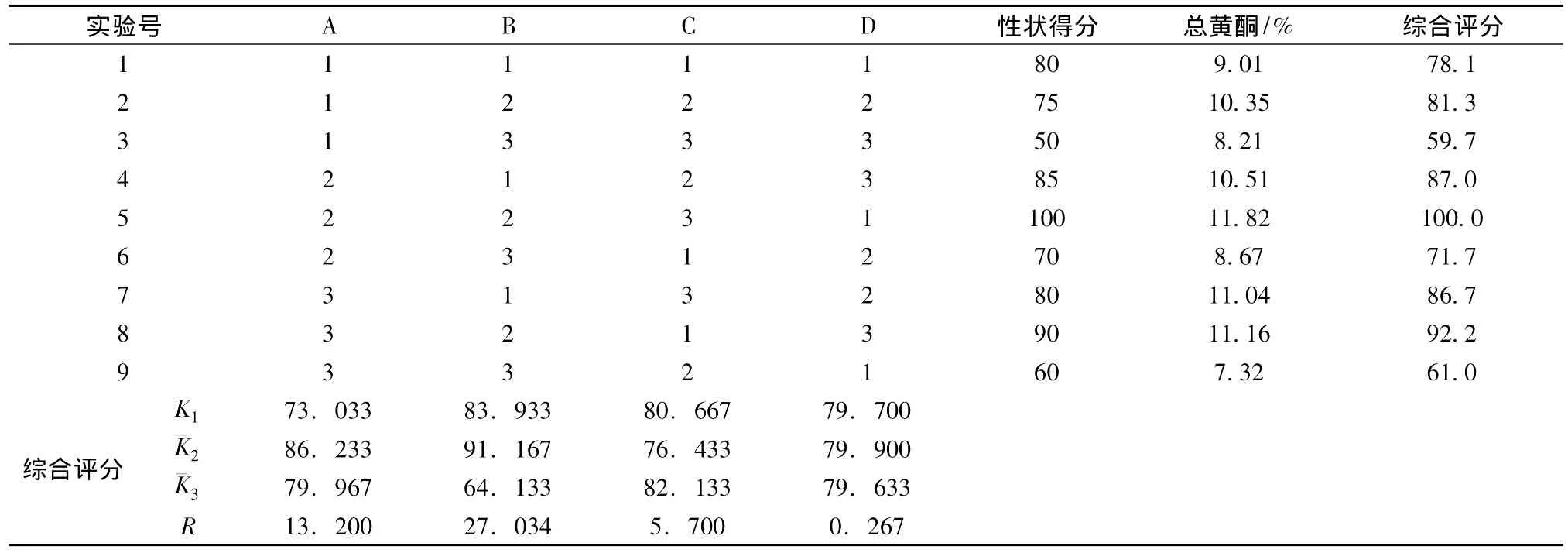

2.3.3 綜合評分標準以綜合加權評分的方法對各炮制品進行評價,兩指標加權系數分別為0.5。計算方法如下:綜合評分=(樣品性狀得分×50/9份樣品最高分)+(樣品總黃酮含有量×50/9份樣品最高含有量);以綜合評分為評價指標,對結果進行分析。結果見表3和表4。

表3 正交試驗結果計算表Tab.3 Results of orthogonal tests

表4 方差分析Tab.4 Analysis of variance

2.4 結果分析直觀分析:由極差(R)可以看出:對綜合評分影響大小依次為B>A>C。其中A因素>>,B因素>>,C因素>>。

方差分析:A、B和C因素均對實驗結果有顯著性影響。

綜合直觀分析和方差分析結果,將醋艾葉最佳炮制工藝確定為A2B2C3,即取輔料醋,每100 g艾葉加醋15 g,與適量水混勻后,加入到凈艾葉飲片中拌勻,悶潤,220℃炒制28 min,取出,晾涼。

3 工藝驗證

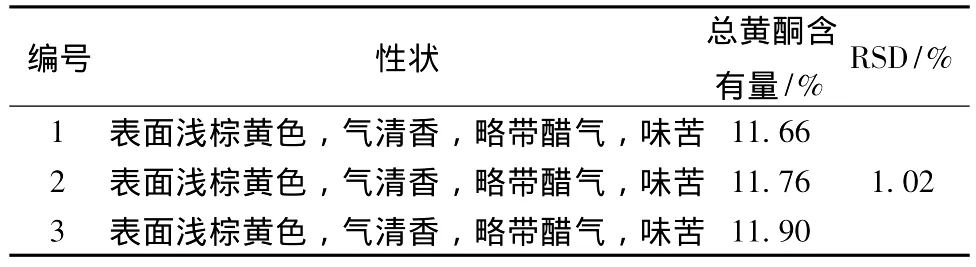

取生艾葉飲片(每份500 g),照確定的最佳工藝參數制備醋艾葉飲片,對其進行性狀評分和總黃酮測定,結果見表5。

表5 驗證結果Tab.5 Results of confirmatory experiment

由表5可見,制備得到的醋艾葉飲片性狀均符合要求,總黃酮含量RSD小于3%,表明該工藝穩定可行,得到的成品質量穩定。

4 毒性比較

艾葉醋炙的目的為降低毒性,保證臨床用藥安全。實驗室前期研究證實艾葉毒性部位為揮發油和甲醇提取部位,為驗證優選的工藝是否達到了減毒的目的,分別提取生、醋艾葉揮發油和甲醇部位,進行了急性毒性比較研究。

4.1 動物及條件昆明種SPF級小鼠(20±2)g,雌雄各半,由山東大學實驗動物中心供應,許可證號:SCXK(魯)20090001。實驗環境:山東省中醫藥研究院實驗動物中心,許可證號:SYXK(魯)20050052,SPF級。

4.2 飲片提取物制備揮發油:照《中國藥典》2010年版一部附錄ⅩD揮發油測定法甲法提取揮發油,用時以玉米油稀釋。

甲醇提取部位:采用索氏提取法,石油醚脫脂、并用乙酸乙酯提取后,棄去提取液,藥渣揮干溶劑,用甲醇進行提取和富集,作為甲醇提取部位,用時以1%CMC-Na混懸,濃度均以生藥計算。

4.3 試驗方法照急性毒性試驗要求先進行急性毒性預試驗,確定生、醋艾葉油致小鼠100%死亡的最小劑量,初步摸索r值,然后設計不同劑量組進行試驗。采用孫瑞元等制定的新藥最新統計軟件Ver1.0DAS Bliss計算LD50。

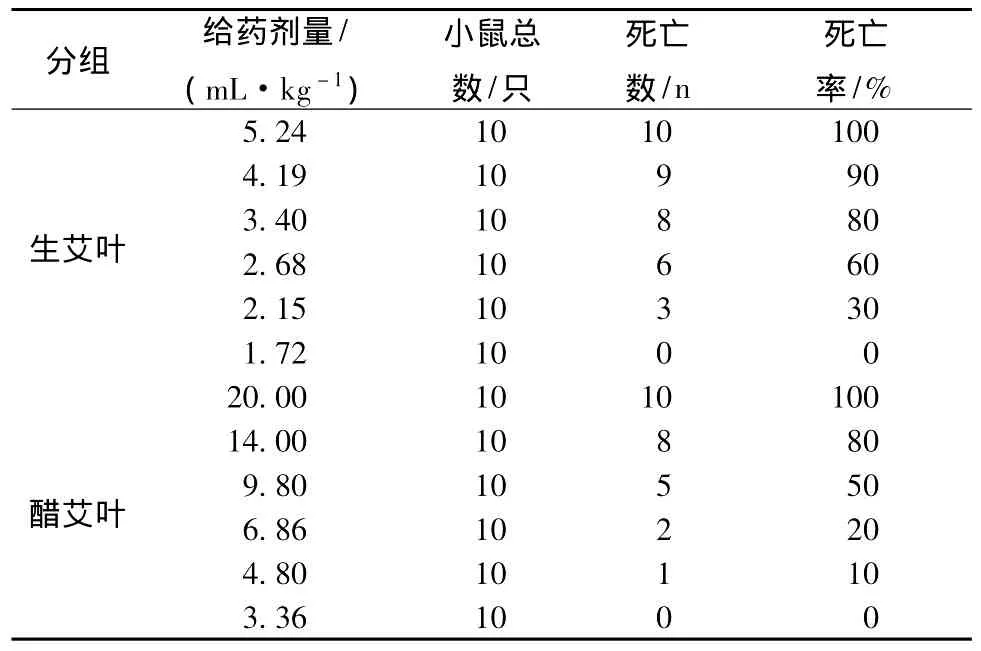

4.3.1 艾葉及醋艾葉揮發油毒性比較預試驗結果,生艾葉油致小鼠100%死亡的最小劑量為5.24 mL/kg,醋艾葉為20.00 mL/kg,以此為據,分別設計6個劑量組,進行試驗。結果見表6。

表6 揮發油部位試驗結果Tab.6 Results of volatile oil fraction

通過統計,生艾葉油LD50=2.62 mL/kg,95%的可信度區間為2.30~2.99 mL/kg。醋艾葉油LD50=9.43 mL/kg,95%的可信度區間為7.74~11.5 mL/kg。

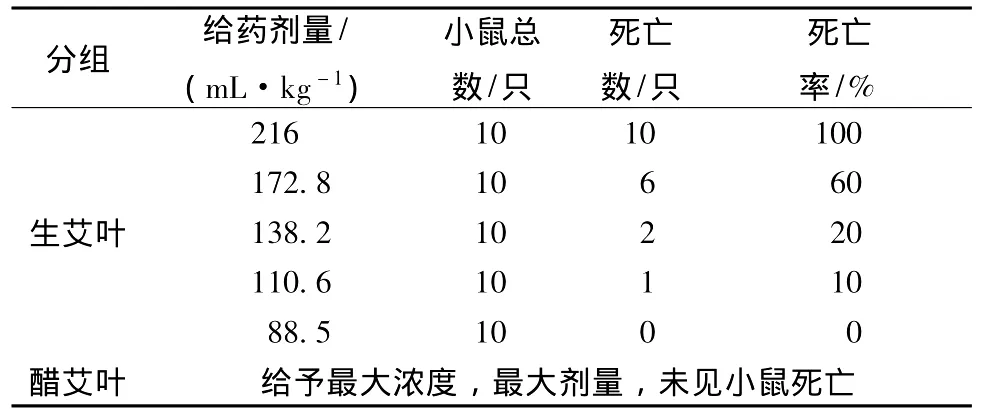

4.3.2 艾葉與醋艾葉甲醇部位急性毒性比較預試驗結果,生艾葉甲醇部位致小鼠100%死亡的最小劑量為216 g/kg。醋艾葉甲醇部位以1%CMC-Na混懸至最大質量濃度4.8g/mL,ig給藥0.4 mL/10 g,未發現小鼠死亡。結果見表7。

表7 甲醇部位試驗結果Tab.7 Results of methanol fraction

通過統計,生艾葉甲醇部位LD50=157.5 g/kg,95%的可信度區間為140.7~176.3 g/kg。醋艾葉甲醇部位未見毒性。

4.4 結果通過急性毒性試驗比較,可見采用本實驗優選工藝制備的醋艾葉與生艾葉相比,揮發油部位毒性明顯降低,甲醇部位醋品未見毒性。

5 小結與討論

采用綜合評分法對實驗結果進行分析,可以兼顧到傳統質量評價和內在質量評價雙重指標,能夠更加客觀全面的反映各因素水平對醋艾葉質量的影響。經過試驗,在加醋量、炒炙溫度和炒炙時間方面確定了具體參數,具體為:取輔料醋(每100 g艾葉加醋15 g),與適量水混勻后,加入到凈艾葉飲片中拌勻,悶潤,220℃炒制28 min,取出,晾涼。驗證實驗結果表明,優選的醋艾葉炮制工藝穩定可行。

急性毒性試驗結果表明,艾葉經醋炙后,其毒性明顯降低,表明確定的炮制工藝制備的醋艾葉可明顯降低艾葉毒性,達到了炮制減毒的目的,

本實驗可規范醋艾葉的炮制工藝,保證醋艾葉飲片的質量以及臨床用藥安全有效。

[1]國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版一部[S].北京:中國醫藥科技出版社,2010:82.

[2]Hwang Y C,Jenkins E M.Effect of acupuncture on young pigswith induced entropathogenic Escherichia coldarrhea[J].Am J Vet Res,1998,49(9):1641.

[3]孫紅祥.一些中藥及其揮發性成分抗霉菌活性研究[J].中國中藥雜志,2001,26(2):9.

[4]謝強敏,卞如濂,楊秋火,等.艾葉油的呼吸系統藥理研究Ⅰ—支氣管擴張、鎮咳和祛痰作用[J].中國現代應用藥學雜志,1999,16(4):16.

[5]朱文蓮,趙連珠,王佩.艾灸對小鼠巨噬細胞吞噬功能影響的實驗觀察[J].針刺研究,1999,24(2):143.

[6]李慧.艾葉的藥理研究進展及開發應用[J].基層中藥雜志,2002,16(3):51.

[7]中華人民共和國衛生部藥政管理局.全國中藥炮制規范[S].北京:人民衛生出版社.1988:249-250.

[8]江西省衛生廳藥政管理局.江西省中藥炮制規范[S].上海:上海科學技術出版社,1991:168.

[9]山東省藥品監督管理局.山東省中藥炮制規范[S].山東:山東友誼出版社,2002:330.

[10]肖培根,李大鵬,楊世林,等.新編中藥志:第三卷[M].北京:化學工業出版社,2002:431.

[11]宋立人,洪恂,丁緒亮,等.現代中藥學大辭典:上冊[M].北京:人民衛生出版社,2001:520.

[12]王錦軍,黃兆文,李瑤瑤.艾葉化學成分的研究[J].藥學服務與研究,2008,8(6):465-466.

[13]王錦軍,黃兆文.等度反相高壓液相色譜法同時測定艾葉中四種黃酮化合物的含量[J].分析試驗室,2008,27(S1):444-447.