小額普通發票犯罪的司法實踐難題及其對策——兼論普通發票犯罪定罪量刑的發票份數與面額標準之協調

楊得志 吳加明

持有偽造的發票罪是《刑法修正案(八)》[以下簡稱刑修(八)]增設的罪名之一,2011年11月14施行的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)補充規定》(以下簡稱“補充規定”),將持有偽造的普通發票追訴標準界定為200份以上或面額累計80萬元以上。從司法實踐中已經辦理的此類案件看,大量的無證經營者和個體小商販因持有偽造的小額普通發票200份以上被刑事追訴,其發票總面額往往只有數千元,遠不及面額標準80萬元。持有偽造的發票罪追訴標準中的份數標準與面額標準為何呈現如此巨大反差,值得研究。由此引發的小額普通發票案的刑事違法性與社會危害性之反差、法律效果與社會效果之矛盾,更值得關注。

一、正打歪著——持有偽造的發票罪立法本意與實踐現狀的錯位

刑修(八)之前的發票犯罪,主要集中于增值稅專用發票以及可以抵扣稅款的其他發票,對于上述兩類以外的普通發票規制較少。刑修(八)增設了虛開(普通)發票罪和持有偽造的發票罪,對普通發票犯罪予以了充分的關注。

(一)持有偽造的發票罪的立法緣由

制售假發票犯罪猖獗的重要原因之一,是現實中對假發票的巨大需求。如果沒有購買,制售行為就無利可圖。以往的立法規定和司法實踐雖然對制售假發票的犯罪打擊力度很大,但對于購買、持有假發票的行為卻缺乏有效制約。鑒于此,刑修(八)增設了“持有偽造的發票罪”,力圖通過打擊非法持有假發票的犯罪行為,有效遏制制售假發票犯罪,并在一定程度上遏制偷逃稅款、貪污腐敗、非法套取資金等違法行為。1

“在查處發票犯罪案件時,經常在嫌疑人的身上、住所或者運輸工具上查獲大量的假發票,但無法查明假發票是否系嫌疑人偽造。雖然根據各種跡象判斷這些假發票很大可能是用于出售,只是還未出售出去而已,但由于沒有其他證據很難以非法出售發票罪追究刑事責任。這樣,對這類出于偽造與出售假發票中間環節的行為處理存在法律上的盲區。”2因此,立法機關采納了相關建議增設本罪。作為假發票犯罪的兜底條款,堵截此類犯罪的法律適用漏洞。

可見,與其他持有型犯罪一樣,持有偽造的發票罪的立法本意是間接地指向制售假發票行為,在證據無法證實上述行為時兜底適用。因此,最高司法機關將該罪主要適用情形歸納為四種:一是利用假發票偷逃稅款的單位和個人;二是利用假發票列支非法支出的單位和個人;三是利用假發票挪用、侵占單位資金的業務人員;四是利用假發票套取財政資金的機關和事業單位。3而從當前的司法實踐看,已經或正在查辦的持有偽造發票案卻主要不屬于上述情形。

(二)司法實踐中持有偽造的發票案主要集中在小額普通發票

2012年4月以來,上海市某區人民檢察院共受理持有偽造的發票案件134件170人。從發票類型看,均為普通發票,而無增值稅專用發票等特殊發票;從犯罪主體看,主要涉及私營洗車鋪、街頭小商店、私人停車場等經營者,其中涉及私營洗車鋪共96件123人,案件數和人數分別占71.6%和72.4%。涉案人員大多為家庭共同經營,夫妻、父子甚至一家人都被作為打擊對象予以處罰;從發票涉及領域看,主要集中在出租車車費發票、服務娛樂業統一發票、商業零售統一發票、收費停車場定額發票。此外,案件涉及的發票數量數額均較小,80%以上案件的涉案發票數在500份以內,且均為5元或10元的小面值定額發票,涉案假發票總面額不超過5000元;從案發原因看,涉案人員多屬于個體或家庭式無證經營者,無法通過正規渠道領取機打式《上海市商業零售統一發票》或定額發票,同時又缺乏申請稅務機關代開發票的必要條件,其為滿足顧客索取洗車發票、停車發票或購物發票的需求而購買并持有偽造的發票,其主觀惡性與社會危害性均較小,只有個別案件系持證經營者出于偷逃稅款降低成本的目的而購買持有假發票。

(三)立法本意與實踐現狀的錯位

不難發現,持有偽造發票罪的實踐現狀已經偏離了立法之初衷。雖然從形式邏輯上看,犯罪構成符合、追訴標準已夠,對此予以刑事追究不存在法律障礙。但從實質正義角度考察,對上述案件動輒予以刑事追訴缺乏合理性。

首先,主觀惡性不大,甚至可以說情有可原。諸多的街頭小商販、個體商店分布于城市各個角落已是既成事實。囿于現實條件的限制抑或有限的經營成本,其無法辦理相關營業證照,自然難以通過正規渠道獲得正規發票,但為了滿足有發票需求的顧客(往往是公款消費人員)、多做一單生意以獲取微薄的利潤,不得不另外花錢購買一批假發票,哪怕這批假發票成本低于真發票,也必然擠占其本已不多的養家糊口之資。另外,這種持有行為并非以牟利為目的,其賴以謀生的還是洗車、經營小店、擺攤等。這種行為雖然不合法,但與為制造、出售假發票的持有行為相比,主觀惡性較小,甚至可以說情有可原。

其次,客觀的社會危害性不大。假發票犯罪的危害主要在于國家稅款的流失,進而間接危害國家稅收管理秩序,因此涉案的發票總額應當是判斷社會危害性大小的主要標志。小額普通發票面額最小的僅為1元,主要是5元、10元面額,以200份的刑事追訴標準,其總面額只有1000元至2000元,一般不超過5000元。而參照持有偽造發票罪的另一個追訴標準為總面額80萬元以上,這樣的面額顯然是九牛一毛,其社會危害性自然也難以達到嚴重程度。

綜上所述,簡單依照刑法規定的份數追訴標準,動輒對持有小面額假發票者予以刑事追訴,不僅缺乏實質合理性,更有違刑法的謙抑精神。

二、追根溯源——普通發票犯罪追訴的份數與面額標準之反差

為何會出現上述立法初衷與司法實踐的錯位?除了因為這類案件容易查處、取證工作簡單、滿足公安機關立案指標考核需求等,從法律規定角度看,普通發票犯罪追訴標準中的設計缺陷也是重要原因。

(一)普通發票犯罪追訴標準的演變及其問題

2001年最高人民檢察院(以下簡稱最高檢)和公安部出臺的《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》(公發2001第11號)對非法出售普通發票的入罪標準界定為50份以上,沒有面額標準的規定。追訴標準單一導致實踐中出現只要份數沒有達到,如單張發票面額幾萬元甚至幾十萬元的機打發票,即使累計面額再大也無法追訴的尷尬結果。

2010年5月7日最高檢和公安部出臺的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》,將此罪的標準修改為“100份以上或票面額累計40萬元以上”。這一修改一方面提高份數標準,一方面增加了面額標準,以應對份數少而總額大的單張大額發票犯罪。2011年11月14施行的、與刑修(八)相配套的“補充規定”延續了上述兩種標準并行的模式和比例,將持有偽造的普通發票的入罪標準界定為“200份以上或票面額累計80萬元以上”。

“200份與80萬元”,這兩個并行的追訴標準其所對應行為的社會危害性應該是等同或大致等同的。而這種等同必須建立在普通發票單張面額較大的前提下,如果簡單將面額標準與份數標準相除計算,每張面額應當是4000元。當然,我們不能苛求兩種追訴標準能夠精確的平衡,但二者至少不應呈現畸形分裂,也就是說,單張普通發票面額一般應在4000元左右,至少不能差距太大,方能實現兩者的大體平衡,這應該是立法者預設的理想狀態。而前文已述,實踐中大多數普通定額發票單張面額遠不及此,1元、5元、10元等面額普遍存在,如果量化來計算,其分別只是理想狀態下單張面額的四千分之一、八百分之一和四百分之一,這樣的反差可謂天壤之別。

前文所述相關案件就是上述反差在司法實踐中的體現——以總額標準遠不及犯罪門檻的行為,卻可以以份數標準入罪。這種巨大反差在實踐中的后果就是社會危害性與刑事違法性的沖突、實質合理與形式邏輯的背離、法律效果與社會效果的違背。

(二)普通發票犯罪兩種追訴標準之間的比例參照的是特殊發票

那么,是否有必要考察一下普通發票犯罪這兩種追訴標準比例是如何得出的呢?先看看我國現行刑法中的發票犯罪及其追訴標準。

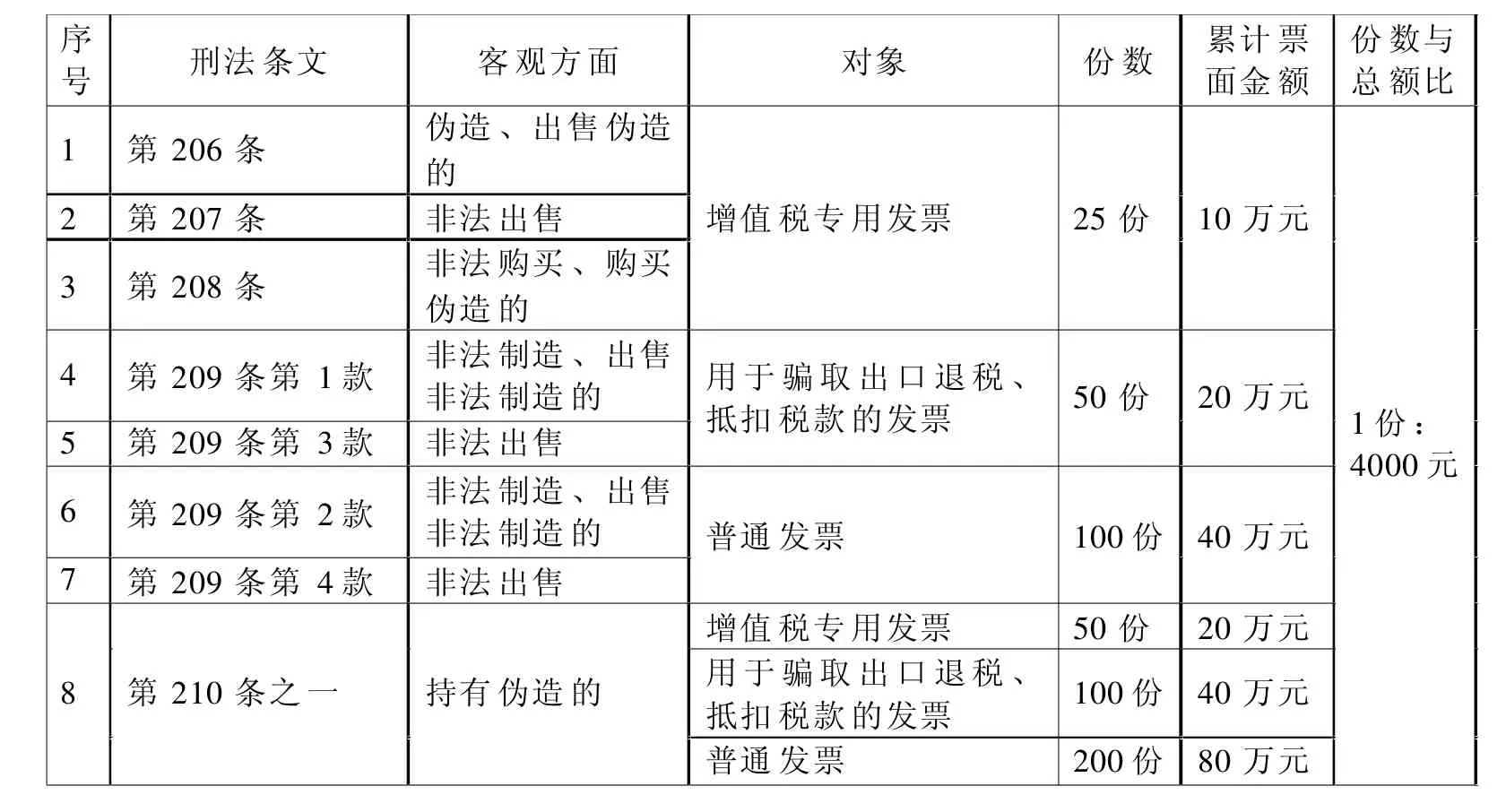

我國刑法中發票類犯罪追訴標準對比

從上述表格不難發現,我國刑法對發票犯罪及其追訴標準的區分主要體現在以下兩個方面。一方面將發票根據其用途分為三類,從重到輕依次是增值稅專用發票,用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發票,普通發票。在客觀行為相同的前提下,這三種發票之間的追訴標準比例是1:2:4。另一方面,同種發票中積極的偽造、出售等行為與消極的持有行為之間的追訴標準比例均為1:2。而份數標準與面額標準之間的比例關系,并沒有體現出不同發票種類、不同行為之間的差別,而是一以貫之的,即一比四千。

換言之,關于普通發票兩種追訴標準之間的比例,實際上簡單延續了增值稅專用發票等特殊發票犯罪的比例。這樣的延續忽視了特殊發票與普通發票的兩點差異:其一,面額大小差異。以增值稅專用發票為例,其面額一般都是萬元版、十萬元版、乃至百萬元版,而普通發票中的定額發票面額不一,一般是百元面額,最小的有1元、5元或10元,兩者差異巨大。其二,面額計算方式差異。增值稅專用發票面額往往按照單張最高面額計算,如萬元版以萬元計、十萬元版以十萬元計,這就導致這類特殊發票單張面額較大;而實踐中查獲的普通發票犯罪,不少是定額發票,其面額是以實際票面計算的。

綜上所述,普通發票與特殊發票單張面額存在巨大差異,而立法者設計追訴的份數標準與總額標準比例時沒有充分關注上述差異,而是簡單延續、復制特殊發票的比例,這是普通發票犯罪的立法與司法實踐錯位的法律根源。

三、權宜之計——以刑法第十三條為據作出罪化處理

處在刑事訴訟流程下游的檢察院和法院,面對大量的剛剛達到200份標準的持有偽造普通發票案,應該以什么樣的理念對待?除了批判現行的辦案考核制度的不合理之外,是否還有更主動的應對之策,以解決刑事違法性與社會危害性的矛盾,力爭法律效果與社會效果的統一呢?

(一)理念轉變:從打擊犯罪到化解社會矛盾、推進社會管理創新

一直以來,我國的司法機關強調打擊犯罪、保障人權的職責要求,歷年來的刑事案件量屢創新高。然而,這種一味強調打擊、甚至是嚴打的刑事司法理念并沒有很好解決犯罪問題,社會治安維護和管理也沒有得到預期效果。

近年來社會形勢的新變化對刑事司法工作提出了新要求。隨著市場經濟的進一步發展,人民物質水平獲得較大提升的同時,社會矛盾已從以往的人民內部矛盾、敵我矛盾轉化為“基礎性社會矛盾”,即經濟發展不平衡、公共政策失當、特別是利益分配不均帶來的階層和群體間的對抗,是影響社會穩定的深層次矛盾,如城鄉矛盾、貧富矛盾、干群矛盾、民族矛盾等。4此類糾紛多是由社會管理水平不高引起的,其中常潛藏著某種群體間的對抗,處理不當則容易引發群體性社會沖突。機械適用法律、簡單對案件作出評判,不僅不能消除具體糾紛,還可能引致更大、更嚴重的社會沖突,進一步擴大和激化基礎性社會矛盾。5因此,在最高司法機關的工作報告中,打擊犯罪等字眼逐漸淡出,代之以“深入推進社會矛盾化解、社會管理創新”等。這種轉變不僅是應對刑事司法工作的應急之策,更是司法工作應對社會轉型的必然要求。

與此相應,刑事司法工作的中心應當從對單個案件事實的關注,擴展至案件背后社會矛盾發生原因的重視和消解,裁量的依據也應從單純的依“法”擴展到對多重規則、多種價值(如公序良俗、道德倫理、習慣)的綜合權衡。6回到本文開頭所提的持有偽造發票案件——對此類主觀惡性小、社會危害性不大的持有偽造發票案,動輒予以刑事追訴,以強大的公權力針對弱小的社會底層人員,以正義的名義將一個個小商販,甚至是一家人,送上刑事被告席,其法律效果和社會效果如何統一?有人說,期待可能性是“刑法對在壓力重重的現代社會生活中的人民傾注的同情眼淚”,姑且不論這類案件是否存在刑法上的期待可能性,但是我們的法律、我們的司法者,是否也應對飽受生活壓力的社會底層人員、弱勢群體傾注些許寬容或一絲憐憫?

(二)應對策略:刑法第十三條的大膽適用

刑法第十三條從正面規定了犯罪概念之后,又用“但書”規定了“情節顯著輕微危害不大的,不認為是是犯罪”。這實際上賦予了司法機關一定的實質合理性判斷權,即認定某一行為是否構成犯罪時,除了根據犯罪構成要件之外,還必須考慮包括犯罪情節在內的所有要素對相關法益造成的侵害或威脅是否符合嚴重社會危害性的本質特征,綜合衡量法律效果和社會效果,而得出定罪量刑的結論。從刑法總則與分則關系來看,認定犯罪成立決不能超越犯罪概念的約束,這是總則指導性、制約性的體現,也是罪刑法定原則實質化判斷的需要——借助犯罪概念將不具有嚴重社會危害性的行為予以出罪。7

然而當前的實踐中,與明確的犯罪構成、剛性的司法解釋相比,司法人員適用這樣主觀性較強的、彈性較大的條款顯得極為謹慎,甚至是不敢適用。將形式上已經構成犯罪的案件,以社會危害性不大而予以出罪,對于大多數司法人員而言,這樣的做法是需要勇氣的。姑且不論做無罪處理所需要報批的繁瑣程序(如填寫各種報告、科室討論、領導審批、檢委會或審判委員會討論等),僅僅考慮到無罪處理對前一環節的否定(如不起訴對公安偵查工作的否定、無罪判決對檢察院起訴工作的否定)以及隨之而來的相關辦案人員利益受損(如考核不利),就足以讓擬做此選擇的司法人員打退堂鼓。這是當下司法環境復雜背景下,司法人員為了免受不必要麻煩而可能作出的無奈選擇。

可見,當前以社會危害性不大為由對此類案件做無罪化處理,所遇到的障礙不在于法律層面(或者說主要不在法律層面),而在于司法人員的觀念和操作程序方面。這就亟待每一位“心中充滿正義”的司法人員,“目光不斷往返于事實與規范之間”之后更加大膽的運用法律賦予的判斷權,對相關行為進行無罪化認定。

(三)可鑒之資:非法持有槍支彈藥犯罪的類似情況

關于刑事違法性與實質合理性的矛盾,在非法持有槍支彈藥類罪中也曾有過類似情形。2001年5月最高人民法院(以下簡稱最高院)頒布《關于審理非法制造、買賣、運輸槍支、彈藥、爆炸物等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)對此類犯罪規定了極低的入罪標準,在有力打擊此類犯罪的同時也帶來一些問題:“有些案件中,行為人非法制造、買賣槍支、爆炸物均用于日常的生產生活,尚未造成嚴重后果。而如果嚴格依照‘解釋’,這些案件的被告人將面臨較重的刑罰。這些案件都發生于偏遠的山區鄉鎮,有的一個幾十人的村莊,竟有10余人參與此類活動。這些案件當事人生活貧困,惟一的致富途徑就是靠開山炸石搞一些小型石料廠……行為人為圖省錢就找當地農民幫助做一些炸藥。他們的主觀目的就是掙錢,而無實施其他嚴重危害社會行為的惡意……如果不講刑事政策,一味追究刑事責任甚至判處重刑,社會影響顯然不佳。”8

基于此背景,最高院審時度勢,于同年9月頒布針對“解釋”的執行意見(法2001年第129號),明確規定:對于“解釋”施行前,行為人因生產、生活所需非法制造、買賣、運輸槍支、彈藥、爆炸物沒有造成嚴重社會危害,經教育確有悔改表現的,可以依照刑法第十三條的規定,不作為犯罪處理。上述執行意見很好地解決了刑事違法性與社會危害性的矛盾,無疑是解決此類問題的可鑒之資。9

四、長遠對策——修改完善普通發票犯罪的追訴標準

上述對策只是解決此類問題的權宜之計。當前的司法實踐中,不能將彌合上述法律與現實裂縫的希望過高寄托于刑法第十三條和司法人員的主觀判斷權。解鈴還須系鈴人,長遠來看,還應在法律上尋求相應對策。

(一)以假幣犯罪追訴標準為參考協調普通發票犯罪的兩種追訴標準

普通發票與增值稅專用發票等特殊發票的區別除了上文所述,單張面額大小和計算面額方式的差異外,還有其作用的不同。特殊發票具有抵扣稅款、退稅的功能,可以憑此套現獲益,這是我國刑法對特殊發票犯罪一貫嚴厲打擊的根本原因;而普通發票主要是作為買賣的憑證,用于記載交易記錄、辦理報銷等,作為財務報銷憑證,作為生產經營成本抵扣營業稅或所得稅,其并沒有退稅套現之功能,因此刑法對普通發票犯罪關注較少、較晚,處刑也輕得多。換言之,雖然同為發票,但不具備退稅功能的普通發票實際上并沒有被納入刑法所嚴密保護的“狹義發票”(特殊發票)范疇。從普通發票的功能和利用普通發票實施犯罪的目的看,其更類似于貨幣,故普通發票有“第二貨幣”之稱。因此筆者認為,普通發票犯罪的兩種標準比例應該參考假幣犯罪。

至于假幣犯罪中份數標準與總額標準,不論是2000年最高院的《關于審理偽造貨幣案件具體應用法律若干問題的解釋》,還是2010年最高檢和公安部的《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準(二)》,兩者比例均為一比十,即平均每張面額為10元。這個平均比例剛好是最常用的貨幣之一,是常見的最小貨幣面額0.1元(目前分幣已流通不多)的100倍,是最大貨幣面額100元的十分之一。這樣的比例應當說是適中的,至少不會出現像普通發票一樣的不當比例。因此,筆者認為可以參照假幣犯罪追訴標準的份數和總額之間比例,適當調高普通發票的份數標準或降低總額標準,縮小兩者之間的比例。具體的降低或提高數字,應由相關部門論證后確定。

(二)參照槍支彈藥犯罪的司法解釋增設出罪事由

任何標準的設計都不可能完美,無論多么精密的立法也無法達到將現實發生的事實直接歸之于具體法條之下的程度。10因此,除了上述兩種標準的協調之外,還應在相關司法解釋中增設此類犯罪的出罪事由規定,以應對刑事違法性與實質合理性矛盾的情形,使“心中充滿正義”的司法人員更加理直氣壯地將社會危害性不大的“犯罪”行為予以非罪處理。

筆者認為,可以借鑒涉槍涉爆犯罪的司法解釋,將以下情形列為持有偽造的普通發票的出罪事由:不以牟利為目的持有,剛剛達到犯罪追訴標準,確有悔改表現的;初犯、偶犯,確有悔改表現;其他情節顯著輕微、危害不大的情形。

(三)像對待貨幣、特殊發票一樣重視普通發票管理

“最好的社會政策就是最好的刑事政策”,刑罰只是治理社會的最后手段,是不得已情況下才發動的懲治措施,在經濟、金融等領域更應秉持這樣的理念——從制度上完善管理,杜絕犯罪存在的空間才是應對之策。假發票問題的解決方式首先是發票造假是否有適當的非刑法遏制方式,比如制造環節防偽技術的改進、流通環節的辨別措施的加強、電子記載與紙面記載同步措施的推廣等,讓假發票沒有生產、流通、使用的空間。我國對增值稅專用發票犯罪行之有效的打擊、增值稅專用發票管理的規范過程就是典型的先例。11如果主管部門能夠像對待貨幣、增值稅專用發票等特殊發票一樣重視、對待普通發票,從制度和機制上杜絕假發票的使用,相信假發票犯罪一定可以得到有效遏制。

注:

1、3參見張軍、胡云騰主編:《刑法修正案(八)條文及配套司法解釋理解與適用》,人民法院出版社2011年版,第231-232頁,第232-233頁。

2黃太云:《刑法修正案解讀全編》,人民法院出版社2011年版,第110頁。

4參見顧培東:《能動司法若干問題研究》,《中國法學》2010年第4期。

5、6參見李斌:《從積極公訴到降格指控》,《中國刑事法雜志》2012年第6期。

7參見趙秉志、張偉珂:《醉駕入刑的法理分析》,《檢察日報》2011年5月17日第3版。

8參見孫軍工:《關于〈最高人民法院對執行(關于審理關于審理非法制造、買賣、運輸槍支、彈藥、爆炸物等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋)有關問題的通知〉的理解與適用》,載《刑事審判參考》2001年第11集(總第22集),法律出版社2001年版,第68-69頁。關于我國部分地區持有槍支彈藥的特殊原因分析,還可以參見李德勝:《渝東南少數民族地區“涉槍涉爆”犯罪研究》,《犯罪研究》2012年第3期;李林、張一薇:《司法考核制度下非法持有槍支罪司法認定實證研究》,《中國刑事法雜志》2012年第6期。

9目前上海市級公檢法層面已經就此問題達成初步意見,即自2012年7月31日起,上海區域內持有偽造普通發票600份以下的不應立案,已經立案的由公安機關撤案;600份到1000份的可以移送檢察機關審查起訴,檢察機關可以作出相對不訴;1000份以上的移送法院判決。

10參見李潔、李曉歐:《我國假發票犯罪刑罰立法的反思及評判》,《政治與法律》2010年第10期。

11參見廖俊蓮:《增值稅專用發票類犯罪研究》,中國政法大學2005年碩士學位論文,第3-11頁。