北京小湯山地?zé)崽锏責(zé)豳Y源量及地?zé)崴畠Υ媪坑嬎闩c評價

何鐵柱

(北京市地質(zhì)工程勘察院,北京 100037)

0 引言

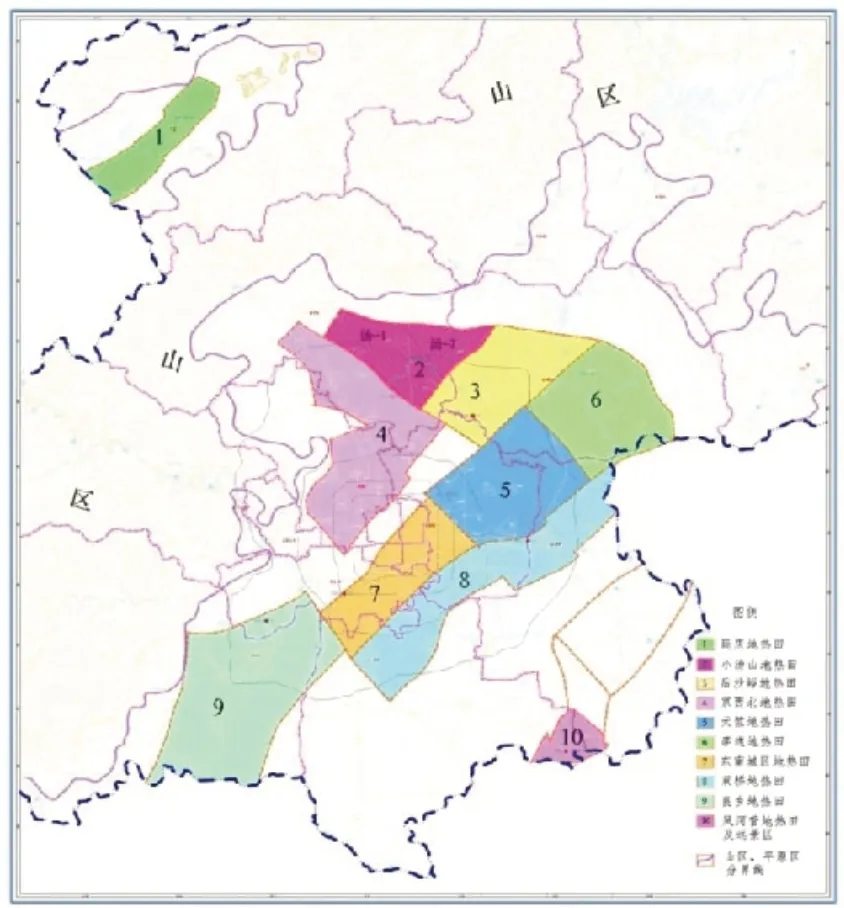

北京市是世界上幾個為數(shù)不多的擁有地?zé)豳Y源的首都之一。在北京地?zé)崽镏校纫孕降責(zé)崽镩_發(fā)歷史最悠久,其研究程度也較高(圖1)。清朝的《人海記》對小湯山溫泉作了記載,書中曰:“在昌平州東卅里南,山下有湯泉,行宮在山之東,跨泉為浴池”。《日下舊聞考》曰:“湯山泉康熙五年始加疏引,甃池二,并恭建行宮”。小湯山地?zé)崽镂挥诒本┢皆臇|北部,其地?zé)豳Y源的開發(fā)由最初為宮廷洗浴的自流湯泉點(diǎn),到今日近200km2的地?zé)崽铮?jīng)歷了一場人類認(rèn)識自然、利用自然和改造自然的科學(xué)過程。

1 熱田開發(fā)歷史

最早的記載見于南北朝時魏人酈道元便在《水經(jīng)注》,元代更把小湯山溫泉稱為“圣湯”,清朝時康熙、乾隆皇帝在小湯山修建了行宮,并御筆題詞“九華兮秀”。慈禧太后浴池遺址至今猶存。1956年,在蘇聯(lián)專家的指導(dǎo)下圈定了不足1km2的溫度較高的中心區(qū)及6km2的溫度較低的外圍區(qū)。1970年,李四光倡導(dǎo)地?zé)衢_發(fā),“將地?zé)岚验_采熱水與采煤、石油放在同等地位”。1985年《北京市小湯山地?zé)崽锏叵聼崴Y源評價勘察報告》,把熱田面積擴(kuò)大到20km2。1998年《北京市小湯山地?zé)崽锏責(zé)豳Y源評價報告》,地?zé)崽锩娣e增至44.14km2。到了2000年以后,由于大量地產(chǎn)資本的注入,小湯山地?zé)崽镞M(jìn)入了快速發(fā)展期,到2005年,地?zé)峋倲?shù)近100眼,年開采量超過350萬m3,圈定的熱田總面積為170.82 km2。時至今日,小湯山地?zé)豳Y源的開發(fā)已經(jīng)涵蓋醫(yī)療、洗浴、養(yǎng)殖、種植等多方面,有力帶動了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

圖1 北京地區(qū)地?zé)崽锓植紙D

2 地?zé)岬刭|(zhì)概況

小湯山熱田西部以北西向的南口—孫河斷裂為界,西北以阿蘇衛(wèi)—小湯山阻水?dāng)嗔褳榻纾瑬|北以黃莊—高麗營斷裂為界,南部區(qū)域以埋深小于2000m溫度大于40℃的范圍為界,形成了一個“V”形展布的形狀,熱田總面積約86.5 km2。小湯山地?zé)崽锏臒醿ιw層主要由第四系和薊縣系上部地層組成。熱儲層主要由元古界霧迷山組和薊縣系鐵嶺組構(gòu)成,儲層埋深一般小于500m,在小湯山鎮(zhèn)西北側(cè)的大湯山、小湯山有薊縣系地層出露,東南側(cè)儲層深度逐漸增加,在大東流地區(qū)的湯熱-54井見薊縣系深度為2971m,儲層溫度達(dá)到80℃以上。

小湯山地區(qū)的地質(zhì)構(gòu)造格局表現(xiàn)為一系列平行斷裂為邊界定,相間排列的凹陷及隆起,整體構(gòu)造展布方向?yàn)镾W—NE向。這些斷裂與構(gòu)造走向一致,控制了區(qū)域地質(zhì)特征,在熱田的北部發(fā)育的3條SN或近SN向的小斷裂均具有導(dǎo)水導(dǎo)熱性質(zhì),構(gòu)成了重要的地下水通道,也是主要的熱通道(圖2)。

熱田的地溫場以1000m深出的地層等溫線進(jìn)行說明,共有兩個地溫高值區(qū),西北區(qū)最高地溫為55℃,東南區(qū)的高溫區(qū)則為60℃。西北區(qū)55℃以小湯山鎮(zhèn)為中心圈定,面積約為2 km2東南區(qū)以湯7、湯11、湯22井的范圍圈定,面積約3 km2。從垂向上來講,小湯山地?zé)崽镏行膮^(qū)的地溫增溫率達(dá)到了于2.5℃/100m。

多年研究表明,小湯山地?zé)崽镅a(bǔ)給來源來自北部、西北部山區(qū)降水,越往南往東南,熱田地?zé)崴哪挲g越大。地?zé)崴乃|(zhì)類型多為HCO3-Na?Ca型水。

圖2 小湯山地?zé)崽锘鶐r地質(zhì)構(gòu)造圖

3 評價方法及參數(shù)

熱儲資源量計算是地?zé)峥沙掷m(xù)開發(fā)利用的基礎(chǔ)。當(dāng)?shù)責(zé)衢_采量超過允許開采量,會造成地?zé)崴^急劇降低、熱儲的生產(chǎn)能力下降等問題。因此,進(jìn)行可開采地?zé)豳Y源評價,對于指導(dǎo)區(qū)域地?zé)衢L期開采是十分重要的。地?zé)崽锏脑u價方法變焦多,通常采用的有熱儲法、開采動態(tài)法和比擬法。

本次評價擬采用比較成熟的,被廣泛采用的熱儲法,將熱田劃分為兩個分區(qū),分別為湯-1和湯-2。參數(shù)的取值主要有:

(1)熱儲的體積:薊縣系儲層的厚度按2650m計算,奧陶系地層的厚度按750m計算,并按3000m以淺和3000~4000m的深度進(jìn)行劃分。

(2)熱儲溫度:根據(jù)《北京市21世紀(jì)初期地?zé)豳Y源可持續(xù)利用規(guī)劃》得出的北京地區(qū)熱儲層地溫梯度經(jīng)驗(yàn)值,薊縣系鐵嶺組為1℃/100m,薊縣系霧迷山組為1.2℃/100m,奧陶系為0.8℃/100m。

(3)孔裂隙率:儲層孔裂隙率可由鉆孔取芯通過實(shí)驗(yàn)室測得,也可利用地?zé)峋删螳@得的各項參數(shù)進(jìn)行儲層孔裂隙率的計算,計算經(jīng)驗(yàn)公式如下:

式中:φ:孔裂隙率,%;B:液體的體積系數(shù);μ:液體的粘度,CP(1CP=1mPa?s);H:熱儲層的有效厚度,m;R:試驗(yàn)井的影響半徑,m;R:試驗(yàn)井的半徑,m;Kc:產(chǎn)量指數(shù)

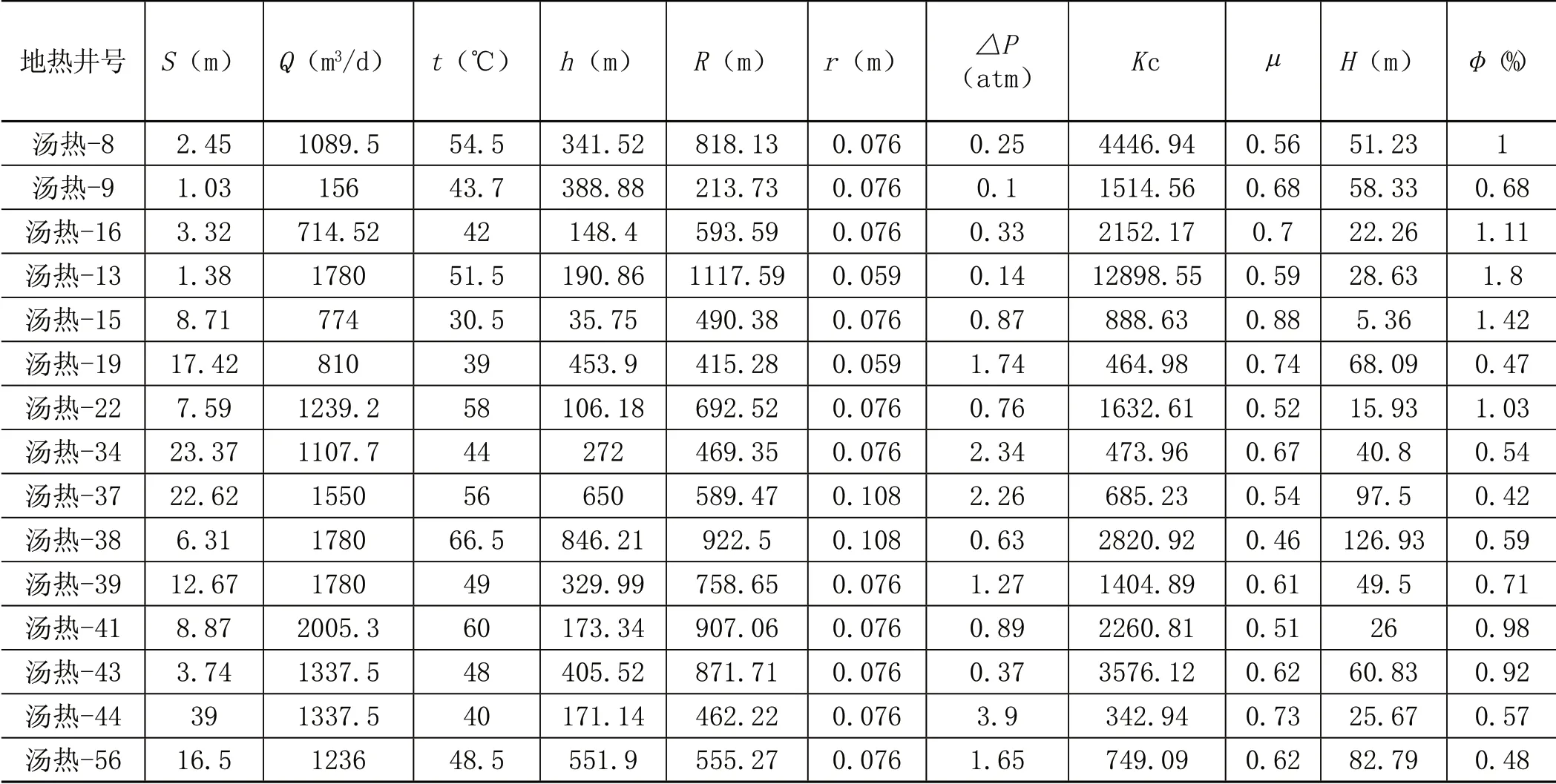

另外需要指出的是,儲層有效厚度H為熱水井的實(shí)際出水井段厚度,H值可用綜合測井資料結(jié)合鉆井時鉆井液漏失情況及巖屑資料來確定。據(jù)統(tǒng)計分析,有效厚度約為揭示儲層厚度的15%。在本次孔裂隙率計算過程中,儲層有效厚度均按揭露儲層厚度的15%確定,小湯山地?zé)崽锏湫豌@孔的參數(shù)統(tǒng)計見表1。

4 資源量計算

資源量可分為基礎(chǔ)資源量和地?zé)豳Y源量。以下分別進(jìn)行計算。

表1 小湯山地?zé)崽锏湫偷責(zé)峥讌?shù)統(tǒng)計表

4.1 基礎(chǔ)資源量

基礎(chǔ)資源量又稱為資源底數(shù),是指某一深度以淺(本報告按4000m以淺)中能被開發(fā)出來的熱量。即儲層內(nèi)平均溫度與當(dāng)?shù)啬昶骄鶝鏊疁囟龋ㄈ?4℃)之差計算出來的資源量。

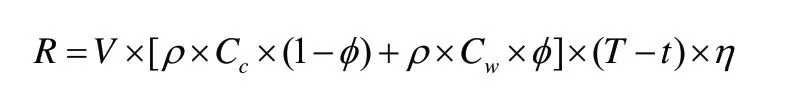

資源量常用熱儲法計算,它是依據(jù)地?zé)岬刭|(zhì)工作中提供的熱儲形狀及體積作基礎(chǔ)進(jìn)行計算的,因此也稱為體積法。它的計算公式如下:

式中:R:熱量,kcal;V:儲層體積,m3;ρc 、ρw:分別為儲層巖石和水的密度,g/cm3;Cc、Cw:分別為儲層巖石和水的比熱,cal/g?℃;φ:巖石的孔裂隙率,無因次;T:儲層平均溫度℃;T:基準(zhǔn)溫度,℃;η:熱量回收率,取15%。地層條件下水的密度ρw取1.00 g/cm3(與溫度有關(guān):15℃時ρw=0.9954 g/cm3;95℃時ρw=0.9647 g/cm3;兩者相差約3%,若取1.00誤差小于4%)。水的比熱取1.00 cal/g?℃,石灰石密度ρw取2.788g/cm3,比熱為0.227 cal/g?℃。

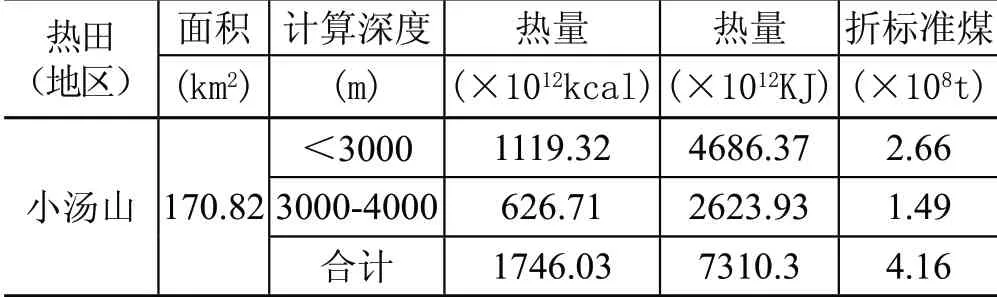

該地?zé)崽锘A(chǔ)資源量計算結(jié)果見表2。總熱量為1746.03×1012kcal,其中,3000m以淺的熱量為1119.32×1012kcal,3000~4000m深度上為626.71×1012kcal。

表2 小湯山地?zé)崽锘A(chǔ)資源量計算結(jié)果表

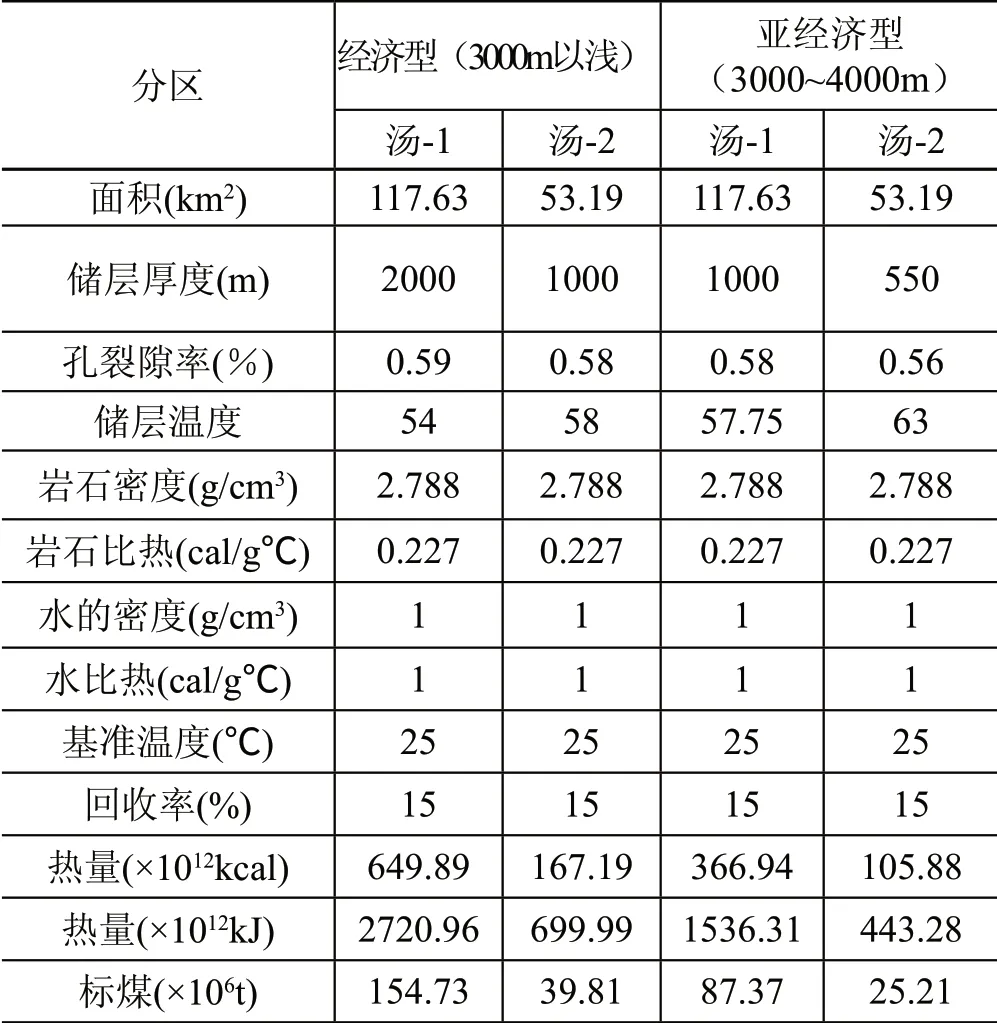

4.2 地?zé)豳Y源量

地?zé)豳Y源量是儲層內(nèi)巖石和水中蘊(yùn)藏的全部可利用的熱量,包括地?zé)崃黧w及其有用部分。依北京市目前的經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件和相關(guān)法規(guī),以地?zé)崃黧w溫度大于25℃作為地?zé)豳Y源,開采深度在3000m以淺者為經(jīng)濟(jì)型,3000~4000m為亞經(jīng)濟(jì)型,根據(jù)上述公式和參數(shù),地?zé)豳Y源量計算結(jié)果見表3。

4.3 地?zé)崴o儲量(儲存量)計算

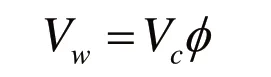

地?zé)崴畠Υ媪渴侵竷Υ嬗跓醿涌琢严秲?nèi)的全部熱水體積,也稱為靜儲量,以熱儲體積與平均孔裂隙率的乘積近似計算確定。公式為:

表3 小湯山地?zé)崽锏責(zé)豳Y源量計算結(jié)果表

式中:Vw:儲存熱水的總體積;Vc:儲層的體積;φ :儲層的孔裂隙率;計算結(jié)果換算成熱量,其轉(zhuǎn)換公式為:

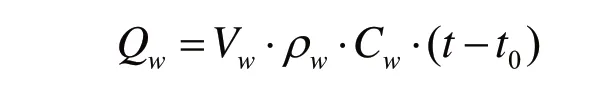

式中:Qw:地?zé)崴刑N(yùn)藏的總熱量,kcal;Vw:地?zé)崴畠Υ媪浚琺3;wρ :水的密度,g/cm3;Cw:水的比熱,cal/g?℃;t:地?zé)崴钠骄鶞囟龋捎脽醿囟却妫妫籺0:基準(zhǔn)溫度,℃。

計算結(jié)果表明,經(jīng)濟(jì)型地?zé)崴畠α繛?6.97×108m3,亞經(jīng)濟(jì)型儲量為8.46×108m3(表4)。

5 結(jié)語

本文將小湯山地?zé)崽锓譃?個分區(qū),通過對熱田地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)條件的綜合分析,對熱田內(nèi)典型地?zé)峋畢?shù)的統(tǒng)計分析,采用熱儲法計算了熱田內(nèi)的基礎(chǔ)資源量,結(jié)果表明,在小湯山熱田170.82 km2面積上,總基礎(chǔ)資源量1746.03×1012kcal,其中,3000m以淺的1119.32×1012kcal,3000~4000m深度626.71×1012kcal。地?zé)豳Y源計算結(jié)果表明,經(jīng)濟(jì)性地?zé)豳Y源量817.08×1012kcal,亞經(jīng)濟(jì)性地?zé)豳Y源量472.82×1012kcal。地?zé)崴o儲總量為25.43×108m3,其中3000m以淺的16.97×108m3,3000~4000m深的地?zé)崴o儲量為8.46×108m3,折合成標(biāo)準(zhǔn)煤總量為25.47×106t。目前小湯山地?zé)崽镆呀?jīng)在10多眼地?zé)峋祥_展著回灌,已經(jīng)發(fā)展到生產(chǎn)性回灌的規(guī)模,進(jìn)一步提高了地?zé)崴睦眯剩行У木徑鉄醿毫Φ南陆怠O嘈判降責(zé)崽镞€會帶來更大的經(jīng)濟(jì)效益。

[1]潘小平,增瑞祥,王治等.北京市小湯山地?zé)崽锏責(zé)豳Y源評價報告[R].北京:北京市地質(zhì)工程勘察院,1998.

[2]鄭克棪,潘小平.北京小湯山地?zé)崽锶壕責(zé)峄毓郲C]//中國地?zé)峥辈殚_發(fā)100例.北京:地質(zhì)出版社,2005:101~102.

[3]鄭克棪.促進(jìn)地?zé)峥稍偕茉吹目辈殚_發(fā)[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì).2006,33(4):扉頁.

[4]中國標(biāo)準(zhǔn)社,GB11615-89.地?zé)豳Y源地質(zhì)勘查規(guī)范[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,1990.

[5]增瑞祥,王 治,張進(jìn)平等.北京小湯山地?zé)崽锼慌c開采量變化關(guān)系研究[A].見:劉久榮等主編:北京地?zé)釃H研討會論文集.北京:地質(zhì)出版社.2002.228~232.

[6]潘小平.2000.地?zé)釡貥?biāo)在北京小湯山地?zé)崽锏膽?yīng)用[A].見:中國礦業(yè)聯(lián)合會地?zé)衢_發(fā)管理專業(yè)委員會編.21世紀(jì)中國地?zé)峥沙掷m(xù)發(fā)展論文集.111~116.

[7]孫 穎,劉久榮,韓 征等.北京市地?zé)豳Y源開發(fā)利用狀況[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,37(16):7564~7566.