探析我國進出口貿易結構變動對就業的影響

西南財經大學統計學院 王遠韜

探析我國進出口貿易結構變動對就業的影響

西南財經大學統計學院 王遠韜

本文對1990~2009年我國制造業產品進出口額、第一產業總就業人數數據進行了實證研究,結論如下:我國制造業產品出口與第一產業就業負相關,進口與第一產業就業負相關,出口有利于轉移農村剩余勞動力。但模型也顯示,我國制造業產品出口的增加對第一產業就業的拉動作用有限,進口增加,第一產業就業人數上升趨勢不顯著,進口對國內第二產業就業的發展起反向作用。

制造業產品 第一產業 向量自回歸 誤差修正模型

改革開放以來,我國對外進出口貿易迅速增長,凈出口成為拉動經濟增長的強勁要素,中國已經成為世界上最大的制造業出口國。與此同時,我國的對外貿易進出口結構發生了巨大變化,制造業產品進出口日益在我國進出口貿易額中的比重大幅度上升,初級產品比重迅速下降。但是,一些研究也表明,我國制造業產品進出口的結構極不合理,這一方面是由于我國的加工制造業通常處于跨國公司產業鏈的低端;另一方面,這種不合理的制造業產品進出口結構直接導致了技術轉移和我國部分產業升級的滯后。此外,在就業方面,低端的產品制造業導致了我國從事第二產業的勞動力數量過多,第一產業勞動力轉移受阻,在造成了大量農村進程務工人員的同時,城市化進程的質量仍然很低。

就國內的研究現狀來看,從農村勞動力轉移的角度考察制造業產品進出口貿易對就業的影響研究比較少。制造業產品貿易是與

就業緊密聯系的貿易形式,對我國農村勞動力的轉移有重要影響。因此,研究中國制造業產品的進出口對第一產業就業產生的拉動效應有重要的理論意義。同時,從貿易的角度,要促進我國經濟又好又快地健康發展,必須加快轉變對外貿易增長方式,實現由“中國制造”向“中國創造”的轉型。

1 制造業產品進出口貿易與第一產業就業狀況的現實分析

進入20世紀90年代,隨著新一輪的對外開放不發的加快,我國農村勞動力開始大量向城市轉移,由第一產業進入第二、三產業。隨著經濟的快速增長,中國第一產業總就業人數在整個國民經濟就業人員總比重中迅速下降,由改革開放初期的的68.7%下降到1990年的60.1%,進而下降到2009年的38.1%。

與此同時,中國制造業產品進出口貿易總額也迅速增長。1990~2009年期間,中國制造業產品出口、進口兩個時間序列都處于上升趨勢,第一產業就業人數則呈現下降趨勢。制造業產品出口和進口從總體上表現出同步的變動趨勢,兩個變量的相關性比較強,我國長期處于制造業產品貿易的順差,進入2000年以后,這種順差逐步擴大,并在2008年達到制造業產品貿易順差的最高值。但是,同時應注意到,制造業產品出口和進口的增速明顯快于第一產業就業人數的下降比率。

2 模型建立與分析

在上述描述性分析基礎上,本節嘗試運用計量方法,分析制造業產品的進出口貿易對第一產業的就業的轉移作用。

2.1 選擇變量

考慮到消除異方差問題,且方便進行彈性的測度和考察,我們首先對制造業產品出口、進口、第一產業從業人數取對數,分別以LEX、LIM、LP作為變量。另外需要說明的是,模型使用的數據來自歷年的《中國統計年鑒》。

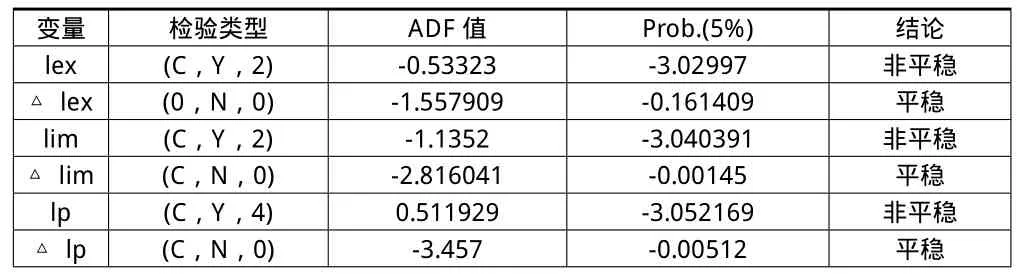

2.2 平穩性檢驗

由于模型中使用的是時間序列數據,首先對數據的平穩性進行檢驗,這也為下文的協整分析和向量誤差模型檢驗提供基礎。采取ADF方法進行檢驗,確定變量單整的階數。從表1可以看出,5%的顯著性水平下,3個變量都是非平穩的,取其一階差分項,可以發現都是平穩的,且為I(1)階序列。

表1 ADF單位根檢驗結果

2.3 協整分析

協整分析中面臨著如何確定滯后階數時,考慮到有效殘差服從正態分布,選取模型的滯后期為2。經檢驗知,顯著性水平為1%的情況下,殘差項非自相關,且服從正態分布。

表2 Johansen 檢驗結果

同時,使用Johansen檢驗,而由于LEX、LIM、LP三個變量具有比較明確的趨勢,我們進一步對其進行協整檢驗。令協整方程具有截距項,結合最大特征值情況和跡統計量,可以得到如表2的協整檢驗結果。

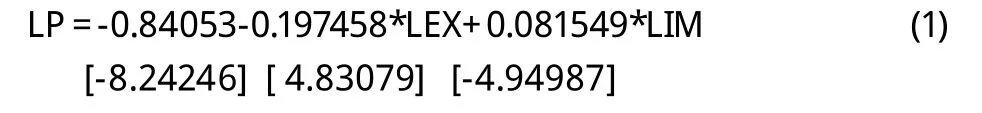

從輸出結果可以看出,制造業產品出口總額、進口總額與第一產業從業的人數在5%的顯著性水平存在協整,正交化得到如下的協整方程:

從系數估計結果看,我國制造業產品出口與第一產業就業人數負相關,進口與之成正相關,制造業產品出口額每增長1%,國內第一產業就業則下降約0.1%,進口額每增長1%,第一產業從業上升0.1%。同時,制造業產品進口、出口額、第一產業從業人數參數估計值的t值顯著,所以有統計上的顯著性。從長期來看,由于制造業產品的出口意味著國外對本國制造業產品的需求,能夠帶動國內第二產業的發展,進而拉動國內第二產業的就業的增長和結構的優化,這也就意味著制造業產品的出口有利于轉移農村剩余勞動力,但模型也顯示,我國制造業產品出口的增加對第一產業就業的拉動作用有限。制造業產品進口,意味著對本國生產要素的一種替代,對國內第二產業就業的發展起反向作用,制造業產品進口增加,國內的第一產業就業人數呈不顯著上升趨勢。

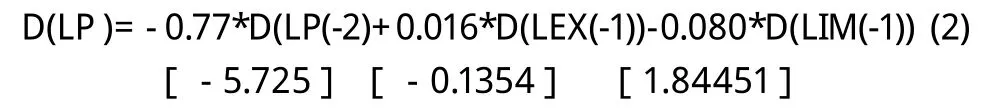

2.4 VEC模型

為了在短期變動基礎上考察長期變動關系,以下引入VEC模型。將滯后項設為2,參考判定系數和AIC等的檢驗標準,滯后階數選擇1階,列出VEC模型回歸方程:

從LEX、LIM、LP三變量的VEC模型可以看出,制造業產品進口對第一產業的就業有負效應,t值卻并不顯著。制造業產品出口對第一產業就業產生正效應,從t值來看,效果比較明顯,這些結果都這已經分析的長期效應基本一致。

3 模型解釋

如前所述,上節運用我國制造業產品的進口額、制造業產品的出口額、第一產業的從業人數數據,首先進行了ADF檢驗,并以此來考察數據的平穩性及其應用與計量統計模型中的可靠性。經檢驗得知,原數列非平穩,但取一節滯后項,一階序列呈現單整狀態。在這一基礎上,依次建立了VAR模型和向量誤差修正模型,對我國制造業產品的進口額、制造業產品的出口額、第一產業的從業人數的短期和長期的變動關系進行了考察和分析,并借助于模型的結果來考察我國制造業產品的進口與出口變動,以及這種進出口變動對第一產業的從業人數等問題。

隨著我國經濟社會的轉型,我國農村的就業結構在發生巨大的變化,大量農業人口已經或將要轉為非農就業。但是,從我國制造業產品進出口的現狀來看,一方面,隨著我國加入世貿組織,進出口貿易總額迅速增加,其中尤其以制造業產品的進出口增長最為迅猛;另一方面,我國制造業產品的進出口貿易結構則極不合理,這導致了我國制造業產品在拉動農村勞動力就業轉移方面的作用極為有限,從模型的分析可以看出,我國制造業產品的進出口貿易對農村轉移就業的效應較小。同時,國際制造業產業鏈延伸到中國,但低端的產業轉移導致的結果是我國成為世界工廠,制造業產品的附加值極低,這也造成了低工資水平對我國農村轉移勞動力的吸引力差的狀況。

同時,VEC模型則進一步分析了制造業產品進出口貿易的增加,對第一產業就業拉動效應的短期的回歸結果。從VEC模型可以看出,在短期,制造業產品的進口對第一產業有負的拉動效應,但統計上并不顯著;出口對第一產業有正的拉動就業的效應,效果比較明顯。按照國際貿易理論觀點,就制造業產品進口是對本國第一產業勞動力需求的一種替代,而這種替代,短期內對第一產業就業負的拉動效應顯現并不十分明顯,而在長期才表現出對第一產業就業較強的彈性水平。

4 結語

從計量模型的角度研究我國制造業產品的進出口貿易與第一產業勞動力就業轉移之間的關系,結合當前我國積極轉變經濟發展方式、提升對外開放水平的現實情況,我們認為,必須要改變當前我國制造業處于世界產業鏈低端的狀況,不斷提高勞動力素質。實證分析結果也表明,1990~2009年間,制造業產品進出口與第一產業就業增長之間存在短期和長期的均衡關系,出口規模的擴大顯著地促進了第一產業就業的增長。但同時,進口在長期來看則有負的拉動效應。因此,一方面,要加大技術轉移力度,提升我國制造業在國際制造業產業中的地位;另一方面,要以高技術附加值的貨物貿易替代制造業產品進口,以促進我國第一產業勞動力的轉移,實現經濟的又好又快發展。

[1] 姚戰棋.中國服務進出口貿易與經濟增長的協整關系[J].國際貿易研究,2010(2).

[2] 祝樹金,傅曉嵐.出口品技術水平的決定性因素[J].世界經濟,2010(4).

[3] 劉欣,鄧敏.服務貿易影響就業的實證研究[J].消費導刊,2009(3).

F752

A

1005-5800(2012)07(a)-212-03