大底盤雙塔連體復雜高層結構的連接體設計

楊經緯,楊佑發

(1四川省建筑設計院,四川成都 610017;2重慶大學土木工程學院,重慶 400045)

大底盤雙塔連體復雜高層結構的連接體設計

楊經緯1,楊佑發2

(1四川省建筑設計院,四川成都 610017;2重慶大學土木工程學院,重慶 400045)

大底盤雙塔連體復雜高層結構是一種新型結構形式,其連接體是大底盤雙塔連體復雜高層結構的重要組成部分。連接體可以是架空的樓面,也可以是架空的連廊;可以是一層或者多層;可沿結構豎向設置一道或者多道。連接體自身受力一般都很復雜,對結構的整體受力性能影響較大。結合工程實例,該文對連接體的基本結構形式進行了介紹,并對各種結構形式的受力特點進行了分析,討論了連接體的連接方式對大底盤雙塔連體結構的抗震性能影響,最后利用ETABS有限元分析軟件對9種結構布置方案進行了計算分析比較,并結合建筑立面和功能的需要,最終選擇出了最優方案。該文可供建筑結構設計人員在進行此類復雜結構的連接體設計時參考。

大底盤多塔;連體;復雜高層結構;

大底盤雙塔連體復雜高層結構是將兩個塔樓布置在一個大底盤上,通過架空連體將多個塔樓連成一個整體的一種復雜結構形式[1]。現行《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2010[2]和《建筑抗震設計規范》GB5001-2010[3]分別對大底盤多塔樓、連體的結構設計進行了一部分的相關規定,但對此類復雜高層結構的設計還未詳細涉及。此類復雜高層結構屬于超限高層建筑,超限高層建筑結構在施工圖設計前,都應進行超限高層建筑工程抗震設防專項審查。結構設計師在進行此類復雜高層建筑結構設計時常常會遇到意想不到的難題和挑戰。本文正是以此種復雜高層結構形式的連接體作為研究對象,為科研工作者和工程設計師們在進行此類復雜高層結構的連接體設計提供參考。

1 連接體的結構形式

連接體的結構形式主要有以下幾種:

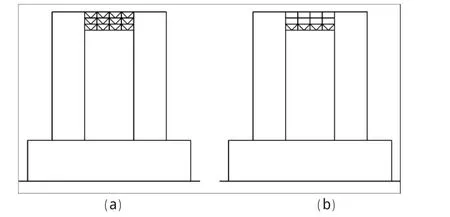

1.1 普通桁架式連接體

桁架結構是由很多軸向受力桿件組成,相連接的桿件之間形成三角形,組成幾何不變體系。它是一種比較好的結構體系,具有承載力高、重量輕、抗震性能好、延性好等優點,在大跨度結構中比較常用(圖1.a)。根據建筑方案的要求,連接體常需要設置為單層、雙層和多層等各種形式。連接體為多層時,可僅把最下面一層或幾層做成桁架,起轉換的作用,上面幾層可為普通框架結構,通過下部幾層桁架轉換(圖1.b)。

圖1 普通桁架式連接體

1.2 空腹式桁架連接體

普通桁架式連接體由于存在許多的斜腹桿,使它在工程應用中存在一定的局限性。連接體樓層,建筑功能上往往需要開很多的窗戶,不希望有太多的斜桿,否則會影響使用。此時可采用空腹桁架結構(無斜腹桿)。空腹桁架由各節點均為剛接而構成幾何不變體系,其超靜定次數遠遠大于一般桁架結構。在荷載作用下,空腹式桁架的各桿件表現出更多的梁柱受力特點,各桿件以彎曲為主,存在較大的彎矩和剪力。空腹桁架有以下幾種形式,如圖2。

圖2 空腹桁架的類型

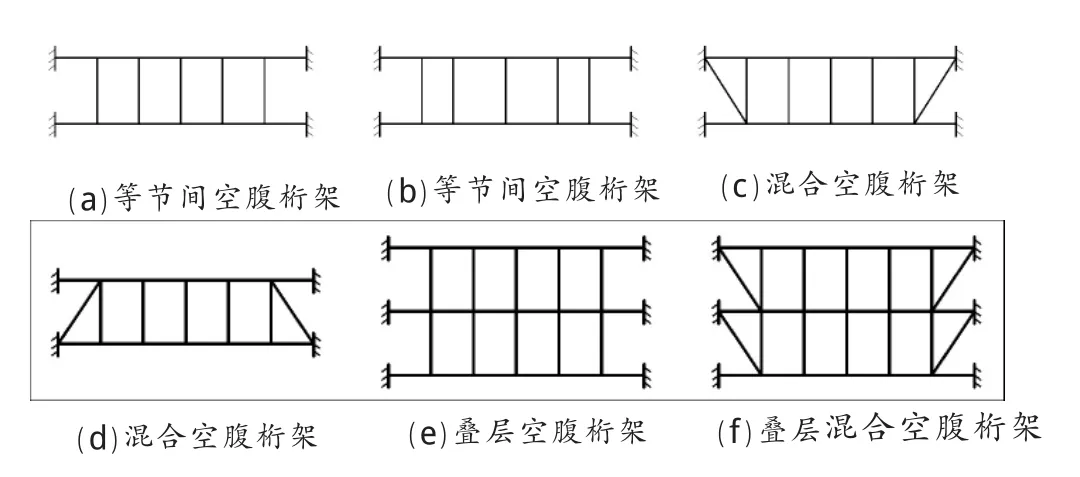

1.3 托梁、吊梁式連接體

連接體與復雜高層結構的轉換層有一定的類似之處。同梁式轉換層一樣,連接體可采用一根大梁來承擔其余框架質量以及外荷載。大梁可位于連接體的最低部,即托梁式連接體(圖3.a);大梁也可位于連接體的最頂部,即吊梁式連接體(圖3b)。

圖3 托梁、吊梁式連接體

托梁、吊梁式連接體的結構形式相對簡單,大梁受力明確,樓板受力小;無斜腹桿,施工方便。在此連接體中,托梁和吊梁往往內力很大,導致梁截面很大,設計存在困難,建筑空間的利用受到限制;此外,這根大梁剛度和自重很大、造成連接體附加豎向剛度突變較大,特別是連接體位置較高時,對抗震更加不利。實際工程中常常可將托梁和吊梁結合起來運用。

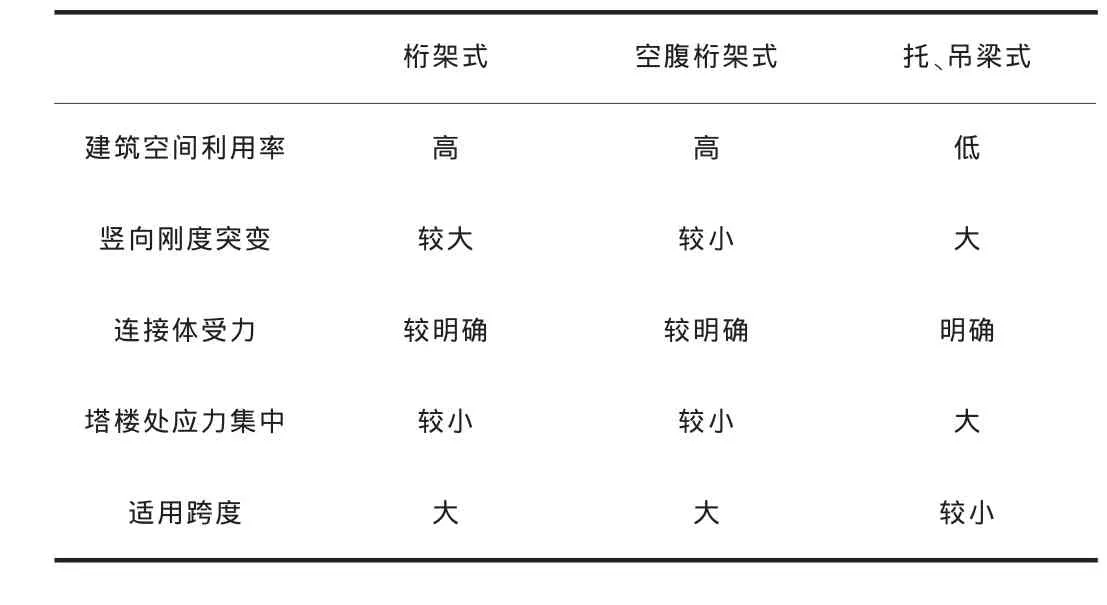

各種連接形式自身特點的對比和適用情況歸納于表1:

表1 連接體形式的特點對比

2 連接體的連接方式

2.1 剛性連接

此種連接的連接作用最強。它最顯著的特點就是:加強了兩個塔樓之間的聯系,使整個結構形成一個整體共同工作,使結構的整體性得到加強。剛性連接時,連接體既要承受自身的荷載,又要協調兩塔樓在豎向和水平荷載作用下產生的變形。連接體與塔樓相連接的位置會產生較大的內力(包括彎矩、剪力、扭矩和軸力),且上、下弦桿所承擔的彎矩和軸力還會引成非常大的整體剪力和彎矩。因此,剛性連接要求連接體部分要具有很高的強、剛度。采用此種連接方式時連接體支座的處理也非常重要,它的正確處理是使得連接體能協調左、右塔樓一起共同變形的保障。所以,連接體與主體塔樓的連接要特別加強,連接體可采用型鋼混凝土梁、鋼梁或者鋼桁架,型鋼應延伸至主體結構并與主體結構可靠錨固。連接體的樓板應適當加厚,且適當提高其配筋率。與連接體相連的主體塔樓的豎向、水平構件也宜適當加強,當與連接體相連的主體塔樓的豎向、水平構件為鋼筋混凝土構件時,構件內部宜設置型鋼,并使連接體與其加強錨固。

2.2 鉸接連接

此種連接方式也屬于強連接。它釋放了上、下弦桿端部的彎矩,使端部桿件的內力減小,從而連接處的設計變得相對簡單。但由于連接體端部桿件的負彎矩變為零,使得連接體的跨中正彎矩增大,同時它也使連接體對左、右塔樓共同協調工作的作用降低。

2.3 滑動連接

剛度較弱的連接體,即使與主體結構采用剛性連接也不能協調左、右塔樓的變形,此時應該采用滑動連接方式。此種連接方式屬于弱連接,它可以把連接體與主體結構連接的兩端均做成滑動連接,也可以是一端鉸接、一端滑動連接。采用滑動連接時,連接體受力較小,但它不能再協調左、右塔樓的變形,連接體和雙塔基本上處于單獨受力狀態,整個“連體結構”僅僅是一種形式而已。在荷載作用下,連接體滑動端存在一定的滑移量,因此在設計滑動支座時存在一個非常關鍵的問題:設置限復位器,并給予預計的滑移量,從而防止主體塔樓與連接體發生碰撞或連接體的滑落等造成結構破壞。滑動連接適用于連接體跨度較小、位置較低的情況。

3 連接體混凝土結構方案與鋼結構方案比較

連接體部分一般采用混凝土和鋼結構兩種方案,兩種方案均能滿足結構的受力要求,但是當連接體跨度較大、層數較多時,采用混凝土結構方案時,結構自重較大,結構的梁、柱、斜撐等構件截面較大,而且建筑師也常常由于建筑外觀的要求,要求底部兩層的結構構件不要裸露在外而影響美觀,況且連接體自重的增加也會造成連體與塔樓連接部位的剪力墻、柱、梁、基礎等的造價增加。另外,連接體設置的部位一般較高,結構形式一般為桁架結構,要求全部桁架構件達到強度后方可拆模。此時模板要承受連接體的全部荷載,混凝土支模會有很大難度,且支模費用很高,拆模還要考慮桁架的受力。采用鋼結構方案時,桁架截面尺寸和自重會大大減小,這樣可滿足建筑立面造型的要求,實現建筑輕盈、通透、現代的特征;且鋼結構施工快,無需模板,造價與混凝土相比也較經濟。綜合考慮,鋼結構方案比較合理。

4 工程實例

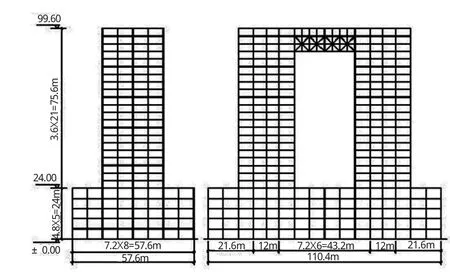

本工程地下3層,地上共26層,底盤層數為5層,層高4.8m,塔樓21層,層高均為3.6m,結構總高度99.6m。地下室為設備用房和汽車庫,1~5層為商業用房,6~26層為辦公用房。上部結構嵌固端取在±0.000(地下室頂板),結構立面布置如圖4所示。

圖4 結構立面布置圖

連接體部分:采用鋼桁架,鋼材選用Q345-B,樓板為壓型鋼板-混凝土組合樓面。鋼桁架設置在連體下部幾層,桁架的梁、柱和斜撐均采用焊接H型鋼,鋼桁架樓層均設置滿布鋼支撐,支撐采用H型鋼。上部幾層為普通鋼框架,其梁、柱也均采用焊接H型鋼。連接體與兩邊的塔樓連接為剛性連接。

混凝土強度等級:底盤裙房部分1~5層C45;塔樓部分6~10層C40,10~26層C35。 荷載工況:梁上均布荷載10kN/m2,樓面恒載4.5kN/m2,樓面活載2.0kN/m2。

主要構件截面尺寸:底盤部分與上部塔樓相連的框架柱1000mm×1000mm;裙樓其余框架柱均為600mm×600mm;上部塔樓框架柱800mm×800mm;裙樓部分剪力墻厚度300mm,塔樓部分剪力墻厚度250mm;裙樓部分框架梁均為300mm×700mm;塔樓部分框架梁均為250mm×700mm;與連接體相連的主體塔樓的梁、柱均采用型鋼梁、柱。結合《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3-2010)[2]中的相關構造要求,底盤樓板厚度120mm,底盤屋面樓板厚度150mm,連接體結構相連接樓層的樓板厚度為150mm;塔樓其余各層樓板厚度均為120mm。

4.1 連接體連接方式對大底盤雙塔連體帶轉換層結構的抗震性能影響

根據上述工程實例,本文采用以下三種常用的連接方式討論。

連接方式一:連接體兩端剛接;連接方式二:連接體一端剛接、一端滑動連接;連接方式三:連接體兩端鉸接。

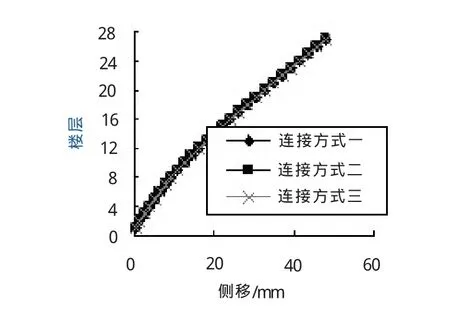

采用ETABS軟件[4]對結構的動力特性進行了分析,并提取了前18階結構自振周期及其振型質量參與系數,詳圖5。

圖5 結構自振周期變化曲線

從圖中和計算結果表明:(1)三種連接方式的前18階周期和振型質量參與系數變化相對很小。(2)三種連接方式的結構扭轉為主的第一自振周期與平動為主的第一自振周期之比分別為:0.78、0.773、0.772,表明連接體連接方式的變化對整體結構的抗扭轉剛度影響較小。(3)由于結構對稱,僅出現微弱的平扭耦合振型。同時,某些高階振型的質量參與系數較大,這些高階振型在抗震計算時均不能忽略。(4)三種連接方式均選擇18個振型參與組合進行計算,所選振型的X、Y方向的有效質量參與系數均達到95%以上。這表明所選擇的振型個數滿足《高規》[2]5.1.13條第3款:“復雜高層在進行抗震設計時,對于多塔結構的振型數不應小于塔樓數的9倍,且計算振型數應使有效質量參與系數不小于總質量系數的90%”的要求。

圖6 X向樓層位移

圖7 Y向樓層位移

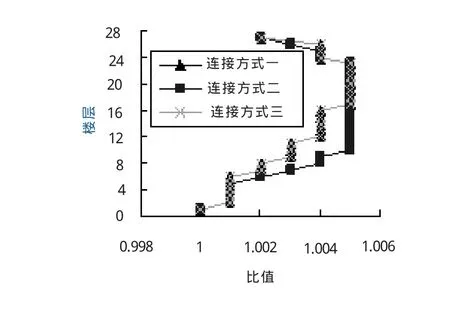

圖8 X向樓層位移比

圖9 Y向樓層位移比

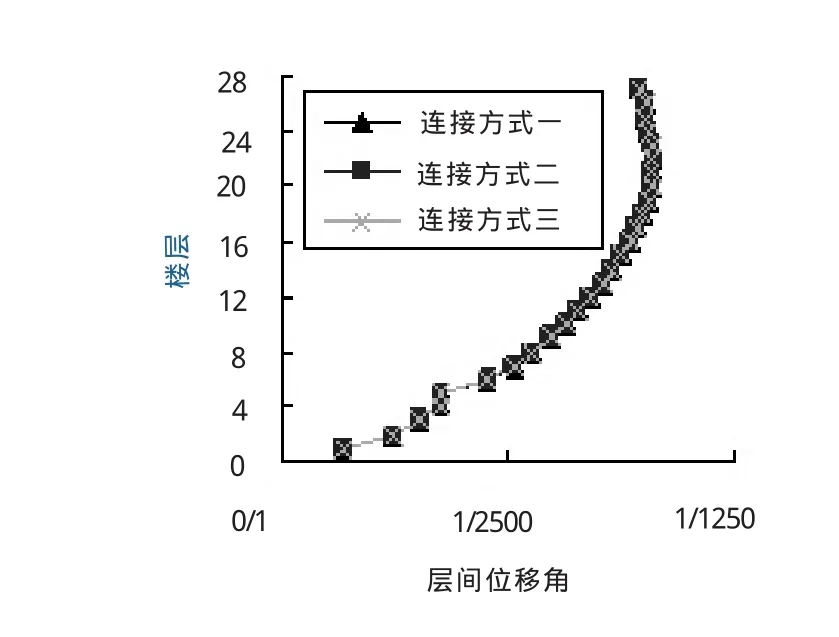

圖10 X向樓層位移角

圖11 Y向樓層位移角

圖12 X向樓層剪力

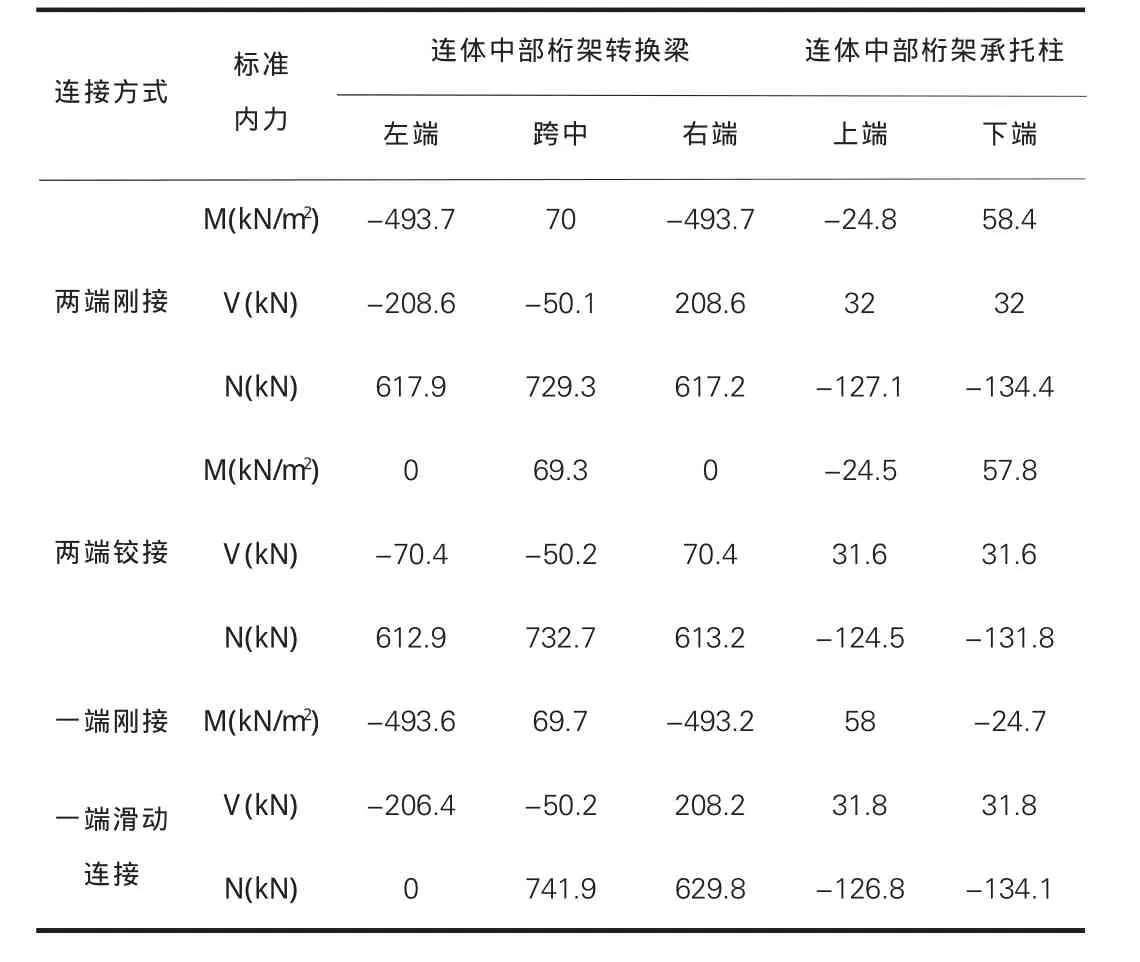

表2 結構連體主要構件內力變化

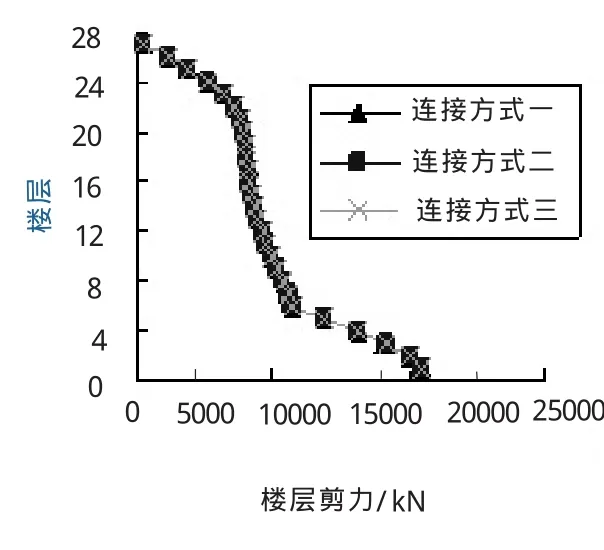

從圖6~圖13和表2中可以得出:

(1)三種連接方式左右塔樓X、Y方向的頂點位移,位移曲線相差不是很大。這說明連接體連接方式的變化對結構的樓層側移影響不是很大。

(2)三種連接方式上部塔樓X向樓層最大位移與平均位移比最大值分別為1.007(第8~15層)、1.007(第8~18層)、1.007(第8~15層),均未超過1.2的限制;上部塔樓Y向樓層最大位移與平均位移比最大值分別為1.005(第17~23層)、1.005(第10~23層)、1.005(第17~23層),均未超過1.2的限制。 可見,連接體連接方式的改變,對結構的扭轉效應影響很小。

(3)三種連接方式上部塔樓X向層間位移角最大值分別為1/1623(第16層)、1/1620(第16層)、1/1620(第16層),均小于1/800的限制,層間位移角曲線上在設置連接體位置出現明顯拐點,這是由于連接體的設置,導致樓層抗側剛度突然變大,層間位移角與相鄰上下幾層而言突然變小;Y向層間位移角最大值分別為1/1524(第22層)、1/1538(第18層)、1/1451(第22層)、1/1432(第21層),也均小于1/800的限制,層間位移角曲線上在設置連接體位置無明顯拐點出現。可見,連接方式的變化,對結構的最大層間位移角影響很小。

(4)三種連接方式的X、Y向樓層剪力變化很小。連接方式對結構的樓層剪力影響很小。

(5)由表2可知,三種連接方式的連體中部桁架轉換梁的內力變化較大,對于轉換梁兩端彎矩方式三最大,方式三與方式一基本相等,方式二梁兩端彎矩最小(等于零);轉換梁跨中彎矩三者變化不大;對于梁兩端剪力算方式一最大,方式三與方式一基本相等,方式二梁兩端剪力最小;跨中剪力三者變化不大。三種方式的連體中部桁架承托柱的內力變化較小。

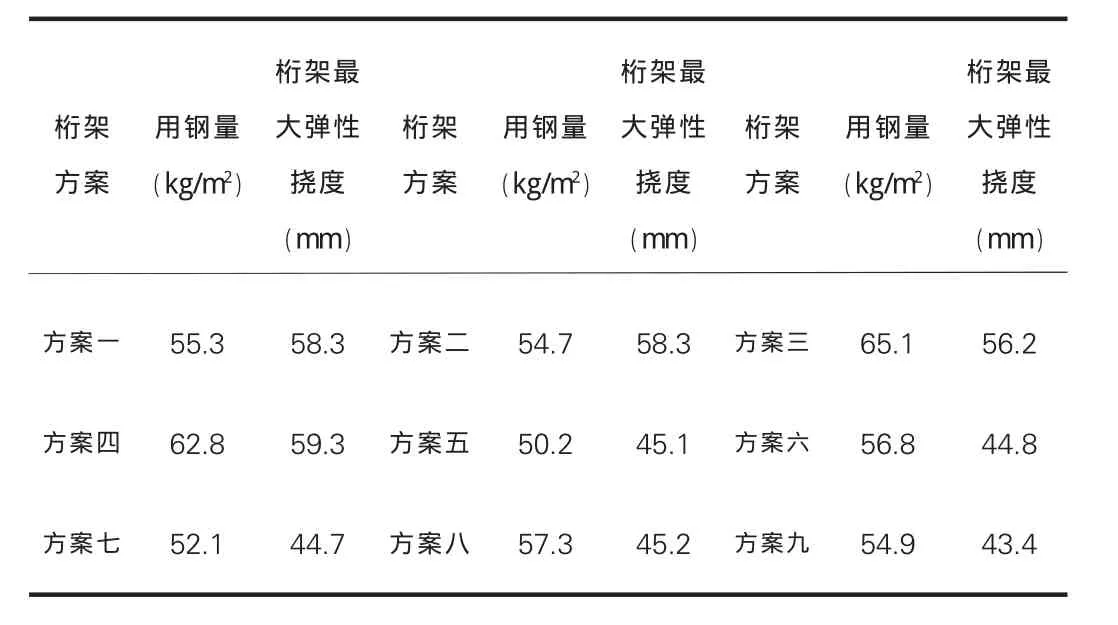

4.2 連接體結構形式方案比較

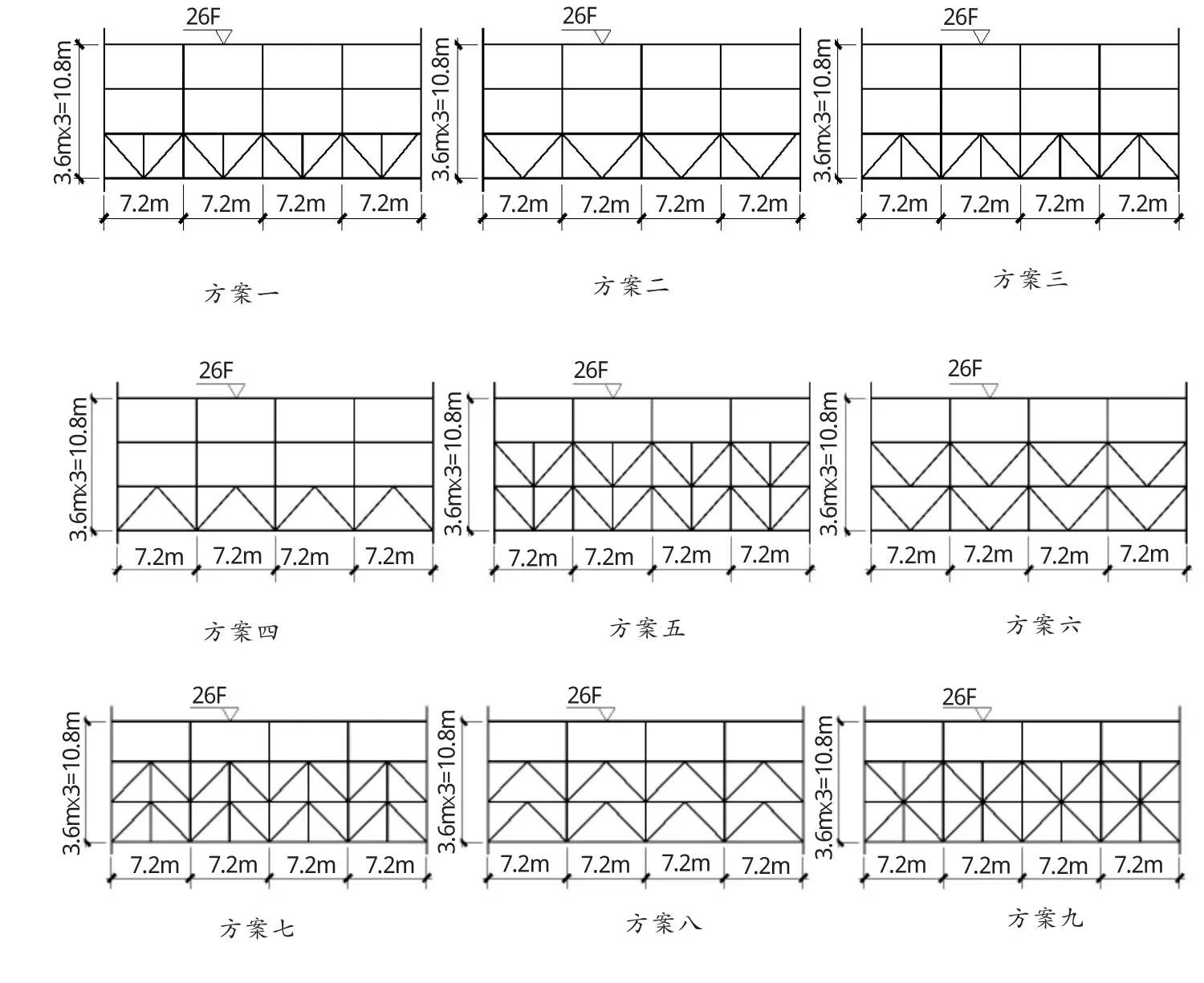

本文對連接體部分采用以下九種結構形式方案進行分析對比:

表3 各方案數據對比

通過ETABS有限元分析軟件[4]的最大應力分析結果和表3可以得出:(1)九種桁架方案各構件的最大應力值均在規范允許范圍內。(2)桁架最大彈性撓度前4種方案比后5種方案計算結果要大,后5種方案比較接近,其中方案九最小。且九種方案的最大彈性撓度均滿足現行設計規范的要求。(3)比較用鋼量:方案五和方案七比較理想。(4)從建筑立面效果和使用功能來看:方案六和方案八較好。

5 結論

圖14 連接體(桁架式)布置方案

(1)連接體的常用結構形式有普通桁架式、空腹式桁架、托、吊梁式連接體等,在連接體設計時應該根據各種連接形式的特點和適用情況而選擇合適的結構形式。

(2)連接體與塔樓的連接形式有兩端剛接、兩端鉸接和一端剛接一端滑動連接三種基本連接方式。兩端剛接最大的優點是:它可以加強兩個塔樓間的聯系,使整個結構形成一個整體共同工作,使結構的整體性得到加強。剛性連接時,連接體既要承受自身的荷載,又要協調兩塔樓在豎向和水平荷載作用下產生的變形。兩端剛接時,連接體與塔樓相連接的位置往往會產生較大的內力,且上、下弦桿所承擔的彎矩和軸力還會引成非常大的整體剪力和彎矩。

本文所選的工程實例,在三種連接方式下,結構的自振周期和振型質量參與系數基本沒有變化,結構頂點側移、基底剪力等幾乎也沒有變化,但采用鉸接連接時,連接體內力(彎矩、剪力、扭矩)大大減小,同時撓度有所增大。本文建議:兩端剛接有著自身最大的優點,一般是實際工程中首選的連接方式。當連接體本身的內力非常大時,也可以采用兩端鉸接的連接方式,進行連接體端部彎矩的釋放,這時連接體既能起到連接塔樓的作用,本身的受力可以大大減小,對連接體本身受力較為有利,但是同時要滿足連接體本身的正常使用的要求。采用滑動連接時,連接體不能再協調左、右塔樓的變形,連接體和塔樓基本處于單獨受力狀態,此時“連體結構”僅是一種形式,由于連接體滑動端存在一定的滑移量,設計滑動支座時必須設置限復位器和給予預計的滑移量,防止主體塔樓與連接體發生碰撞或連接體的滑落,一般滑動連接僅適用于連接體跨度較小、位置較低的情況。因此,在具體工程設計時,設計人員應根據不同的情況綜合分析,從而選擇合理的連接方式。

(3)在對連接體自身進行設計時,應當對各構件的最大應力值、桁架最大彈性撓度、用鋼量和建筑外立面效果和使用功能等各個方面進行綜合考慮,多選擇幾個方案進行分析對比,從而選擇最優方案。

[1]徐培福.復雜高層建筑結構設計[M].北京:中國建筑工業出版社,2005:122-158.

[2]JGJ3-2010高層建筑混凝土結構技術規程[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3]GB50011-2010建筑抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[4]ETABS中文版使用指南[M].北京:北京金土木軟件技術有限公司,2009.

Connecting Body Design of Complex High-rise Structure of Connected Twin-tower Building with Enlarged Base

The connected twin-tower structurew ith enlarged base isanew form ofstructure,and the connection body isan importantpartof the complex high-rise structure of the connected twin-tower building with enlarged base.The connecting body can be overhead floor and corridor,can be one-layer andmulti-layerand can beestablishedw ith one structureandmore structuresalong the verticalstructure.The stressof connecting body isvery complex,so it exerts comparatively profound impact on the overallmechanical behavior of structure.Based on a practical construction case,basic connection formswith stress featuresare introduced.The impactof connectionmodeson seismic performanceof connected tw in-tower structurewith enlarged base are discussed.Through analysison nine schemesof structural layoutw ith ETABS,and given the requirementsof building facadesand functions,theoptimalconnection scheme isselected.This research can providesomeuseful references for relevantdesigners.

connectedmulti-tower structuresw ith enlarged base;connecting body;complex high-rise structure

TU 398.7

A

1671-9107(2012)10-0027-06

10.3969/j.issn.1671-9107.2012.10.027

2012-07-20

楊經緯(1981-),男,四川人,工學碩士,國家一級注冊結構工程師,從事建筑結構設計。

孫蘇