煤層氣數值模擬及應用研究

陳曉陽 石洪福 杜 鵬

(1.中石油煤層氣有限責任公司,北京 100028;2.中國石油大學 (華東),山東 266555)

煤層氣數值模擬在對生產井氣、水產量數據的歷史擬合的基礎上,獲得更加客觀準確的煤層氣儲層參數,預測煤層氣井的長期生產動態,同時為井網布置、完井方案、生產工作制度優化、氣藏動態管理等提供科學依據。

1 煤層氣滲流數值模型

1.1 基本假設

(1)煤層是由煤基質微孔隙系統和割理系統組成的雙重孔隙介質;(2)煤層微可壓縮,流體流動為等溫流動; (3)煤層在原始狀態下割理被水100%飽和,不含游離氣及溶解氣;(4)水是微可壓縮流體,自由氣為真實氣體;(5)流體在煤層裂隙系統中的流動服從Darcy定律,并考慮重力的影響;(6)煤基質中的氣體擴散為非平衡擬穩態過程,服從Fick第一擴散定律。

1.2 基本微分方程

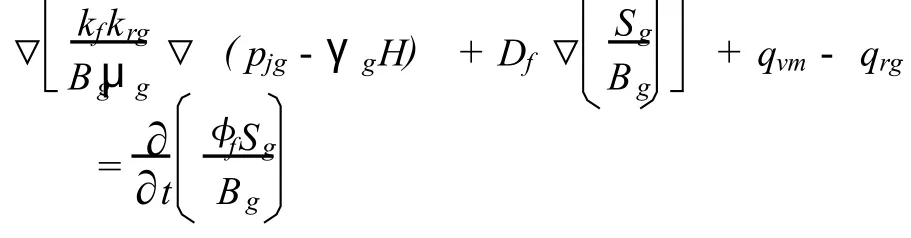

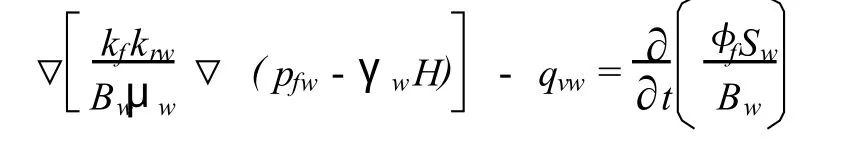

①割理系統中氣、水相滲流方程的建立

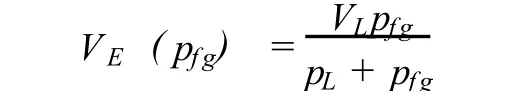

煤層氣的吸附與解吸是一個可逆過程,用Langmuir等溫吸附方程描述:

pL為Langmuir壓力常數,MPa;VL為Langmuir體積常數,m3/t;VE為基質-裂隙面上煤層氣的平衡吸附量,m3/t。

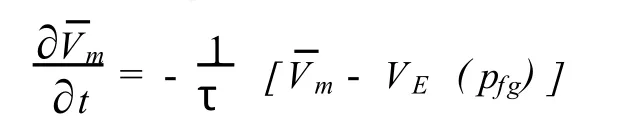

煤層氣從基質向割理的擴散遵循Fick第一定律,即:

從基質單元經竄流擴散進入到割理系統的氣體量為:

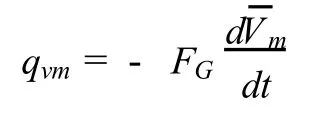

輔助方程:飽和度方程和毛管壓力方程為:

初始條件:

式中,pfi為煤儲層初始壓力,MPa;為煤儲層原始含氣量,m3/t。

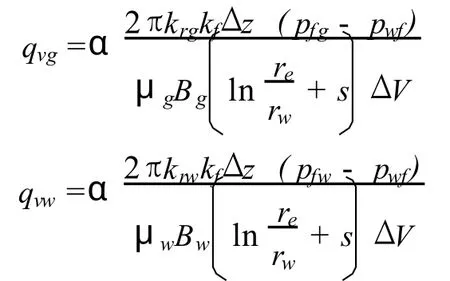

煤層氣儲層數值模擬中一般取定壓內邊界,定井底流動壓力 (井中動液面位置),氣、水相的產量公式為:

式中,α為單位轉換因子。

2 煤層氣數值模擬軟件發展

從1958年以來,世界上先后已開發出幾十個預測煤層氣產量的數學模型,大體可分為三種類型:氣體吸附-擴散模型、組分模型和黑油模型。這些模型的差異在于所使用的假設、求解精度和模型功能的不同,每一個模型有其專門的用途,但只有極少數模型編制為煤層氣數值模擬軟件并得到了廣泛的應用。目前比較通用的軟件詳見表1。

表1 主要的煤層氣數值模型軟件

未來的煤層氣數值模擬軟件的發展趨勢將是以三孔、雙滲和多組分模型為基礎,具有處理注入氣體進行煤層氣強化開采、由水蒸發引起脫水效應以及氣體不純影響、復雜結構井以及結構化網格和非結構化網格相結合等復雜問題的強大功能。

3 韓城礦區煤層氣儲層數值模擬技術應用

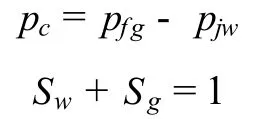

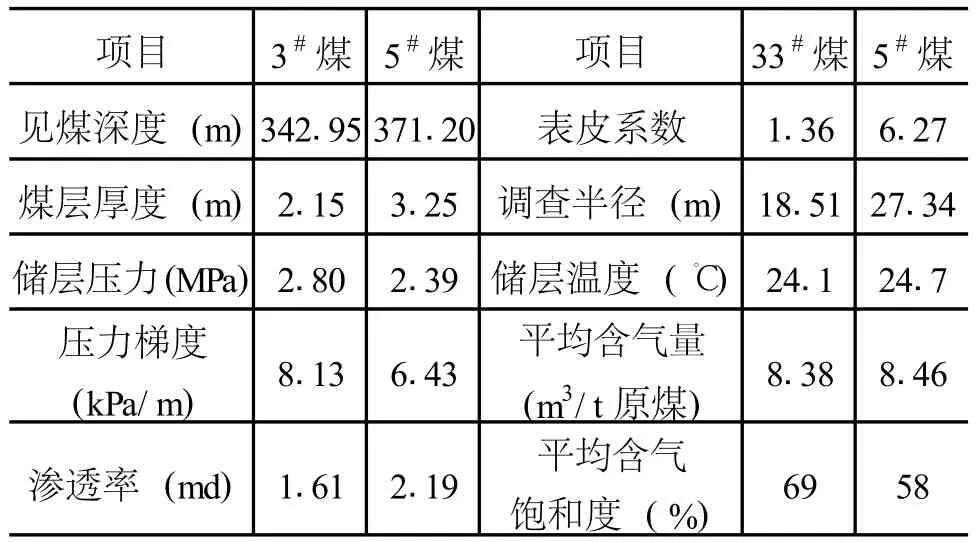

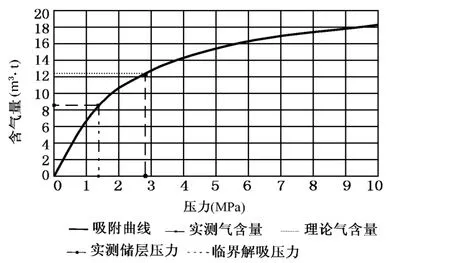

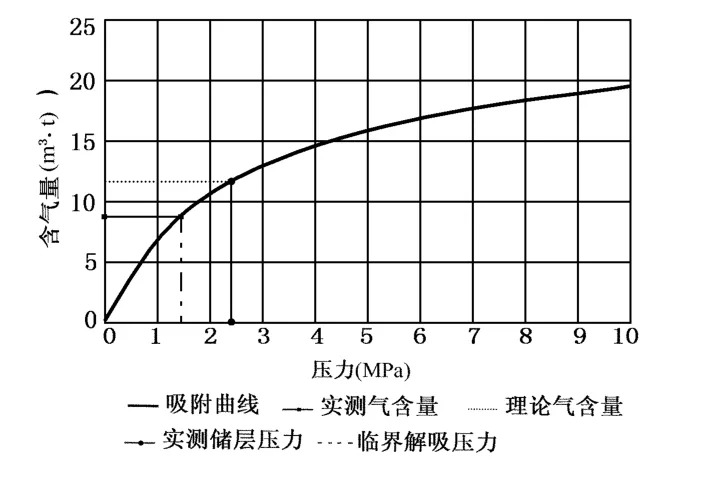

韓城煤層氣田區域上位于鄂爾多斯盆地的東南緣,渭北隆起東部邊緣,南臨渭河地塹,東至韓城大斷裂。韓城地區主要可采煤層為山西組2#、3#煤層和太原組4#、5#、11#煤層。鉆井資料和地震資料綜合研究都表明韓城地區山西組3#煤層和太原組5#煤層發育較厚,平面分布較穩定,物性較好,是工區內的主力煤層,主要的物性參數見表2和圖1、圖2。

表2 WL1井煤儲層參數一覽表

圖1 WL1井3#煤等溫吸附曲線

圖2 WL1井5#煤等溫吸附曲線

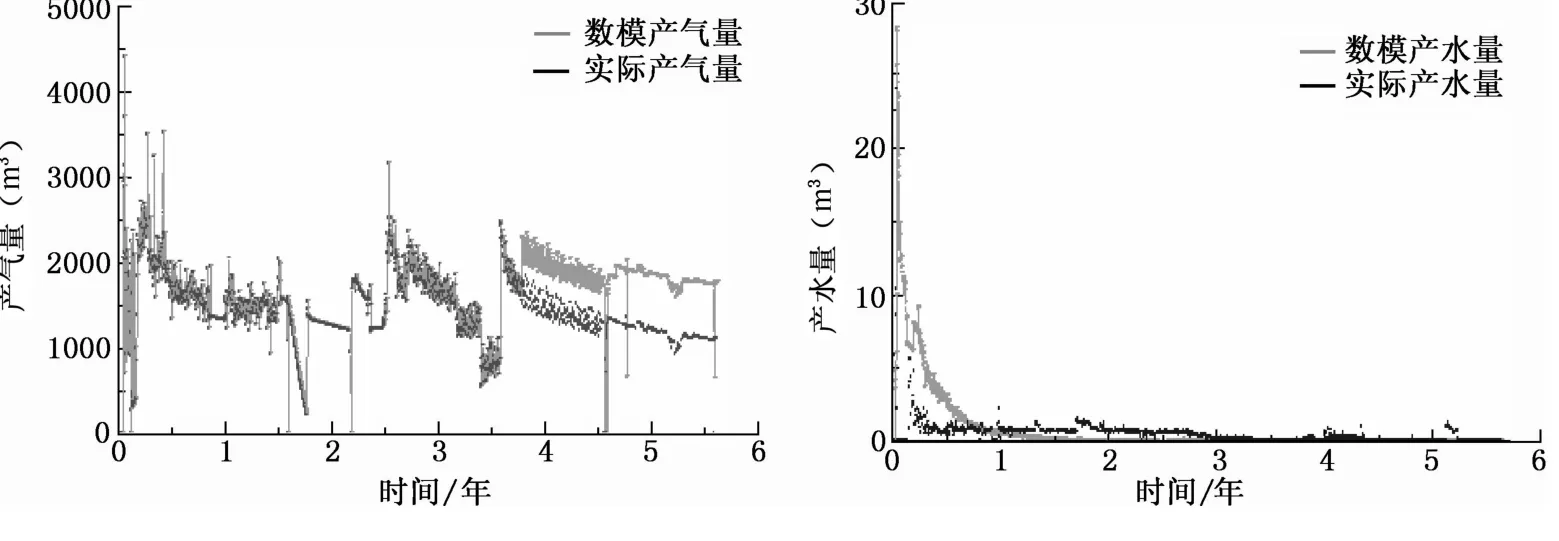

圖3 WL1井歷史擬合產氣量與產水量

本次模擬采用ECLIPSE-2009中多組分模型E-300的煤層氣模塊對韓城地區的WL-1井進行數值模擬及產量預測,數模步驟如下:

(1)根據儲層參數采用FLOGRID進行確定性地質建模。

(2)采用SCHEDULE模塊對生產數據進行整理。

(3)采用E-300模塊進行數值模擬,工作制度為定井底流壓擬合產氣量和產水量。

(4)在一定范圍內調整儲層參數,直至擬合精度達到,擬合結果如圖3。

4 結論

煤層氣藏數值模擬是一項復雜工作,它與常規氣藏數值模擬不完全相同,主要體現在一下幾個方面:

(1)它需要考慮煤層氣的吸附解吸特性以及基質收縮引起的孔滲變化。圖4中第四年開始,歷史擬合數模產氣量低于實際產氣量的原因是:模型中并未考慮基質收縮效應引起的滲透率增加,這種效應越到后期越明顯。

(2)煤層氣產能曲線初期有一個產量的增長期,影響產氣高峰到達時間的主要參數是解析時間和擴散系數。

(3)ECLIPSE假設煤層為雙孔單滲,影響產水量的主要因素是割理孔隙度。

[1] 劉成林,朱杰,車長波,等.新一輪全國煤層氣資源評價方法與結果 [J].天然氣工業,2009,29(11):130-132.

[2] Stevenson M.D.,Pinczewski W.V.SIMED II—Multicomponent coalbed gas simulator,User’s Manual,Version1.21.Centre for Petroleum Engineering,University of New South Wales,1995.

[3] 李斌.煤層氣非平衡吸附的數學模型和數值模擬[J].石油學報,1996,17(4):42-48.

[4] 張群.煤層氣儲層數值模擬模型及應用的研究 [D].煤炭科學研究總院西安分院博士學位論文,2003.

[5] K ilingleyJ.S.Coalbed Methane-Some Aspects of the Australian Bowen Basin Coals[J].Coal International,1996,5:138-141.

[6] van de Meer B.An Excellent Simulation T ool:SIMED II.Information.TNO-NITG,2004,5:12-14.

[7] Reeves,S.and Pekot,L.Advanced Reservoir Modeling in Desorption-Controlled Reservoirs[C].paper SPE 71090 presented at the SPE Rocky Mountain Petroleum Technology Conference.Keystone,CO,2001.

[8] Shi,J.Q.and Durucan,S.Gas Storage and Flow in Coalbed Reservoirs:Implementation of a Bidisperse Pore Model for Gas Diffusion in Coal Matrix[C].paper SPE84342 presented at the SPE Annual Technical Conference,Denver,CO,2003.

[9] Shi,J.Q.,Durucan,S.A bidisperse pore diffusion model for methane displacement desorption in coal by CO2 injection[J].Fuel,2003,82:1219-1229.