LNG船液艙圍護系統結構極限承載力研究

滕蓓,陸曄,祁恩榮

(1.江蘇省無錫交通高等職業技術學校,江蘇無錫214151; 2.中國船舶科學研究中心,江蘇無錫 214082)

0 引言

過去10年間,在LNG船運輸過程中晃蕩成為一個非常重要的實用性問題。生產的大量LNG運輸船與典型的LNG運輸船相比,其貨艙艙容成倍增加(從138 000 m3到266 000 m3)。LNG運輸船最通用的是膜型結構,利用膜型結構的主要原因是LNG運輸船能在很低的溫度(-163℃)下利用一種復雜的附屬在船體結構上絕緣系統來保存液體[1]。

隨著LNG運輸船尺寸增加,其操作要求也越來越嚴格。一般來講,LNG運輸船只允許在滿載和空艙情況下營運,但是目前有時需要允許部分裝載[2-3]。這在設計時對于控制系統和船體連接結構顯得相當困難,美國船級社[4]和國際船級社協會[5]對LNG運輸船也有不同的設計要求。劇烈的晃蕩會直接導致各種沖擊影響[6-8],當增至結構極限載荷時,控制系統和船體結構會遭到毀滅性破壞[9]。因此,對LNG船液艙圍護系統極限狀態的研究顯得尤為重要。

1 大型LNG船液艙圍護系統結構特點

1.1 艙室結構特征

在LNG運輸時,LNG始終處在常壓和-163℃左右的低溫條件下,超低溫貨物要求與貨物接觸的船舶結構材料具有抵抗低溫的能力,因此須采用具有較低熱膨脹率的特殊鋼材作為船艙內壁建造材料。大型LNG船液艙根據儲罐系統不同可分為獨立球罐型(MOSS)、SPB型船棱柱型(IHI)和薄膜型(Membrane)3種類型。本論文討論的是LNG薄膜型圍護結構。

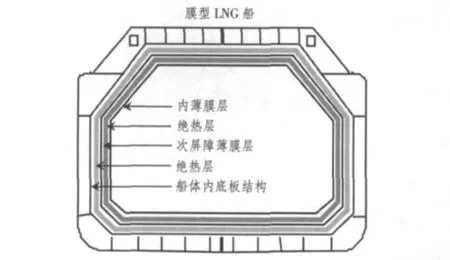

薄膜型LNG船的貨艙結構見圖1,為低溫內壁直接由雙層外殼支撐,內壁由2層材料相同的金屬膜和2個獨立的泡沫絕熱層組成,包括內薄膜層、絕熱層、次屏障薄膜層、絕熱層及船體內殼板。薄膜層覆蓋的貨艙被絕熱層、次屏障薄膜層和絕熱層包圍,并直接與雙層船體相連,泡沫絕熱層中充滿氮氣,裝有監控器以監控溫度和壓力。薄膜型船的液貨艙按其采用絕熱材料和施工方式的不同可分為2種:一種是GTT No.96型,一般使用殷鋼為內壁結構,厚度僅為0.7 mm;另一種是MK-Ⅲ型,有絕熱層,使用波紋狀不銹鋼薄膜片為內壁結構,厚度為1 mm。艙內貨物重量直接作用在薄膜層上并傳遞給船舶結構承擔,同時薄膜層還要不斷受到LNG貨物的晃蕩沖擊,容易發生破損。目前,液艙的裝載率可以在艙容的10%以下或70%以上,設置上下限主要是為防止過大的晃蕩載荷。

圖1 LNG薄膜型液艙典型結構Fig.1Typical LNG structure of member type

1.2 NO.96型LNG船液艙圍護系統結構特點

以NO.96型LNG船絕緣層箱型結構承受晃蕩沖擊載荷為例,液艙由箱型圍護系統結構聯接而成,1艘15萬t LNG船總共需要51 444個箱型結構。

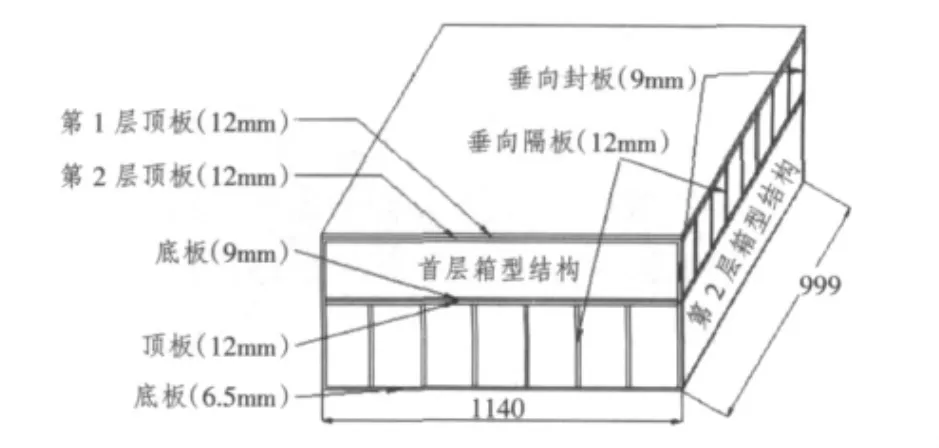

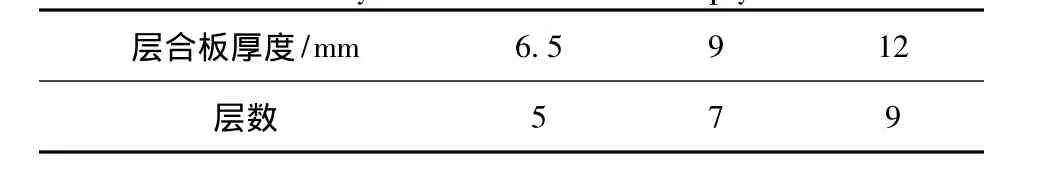

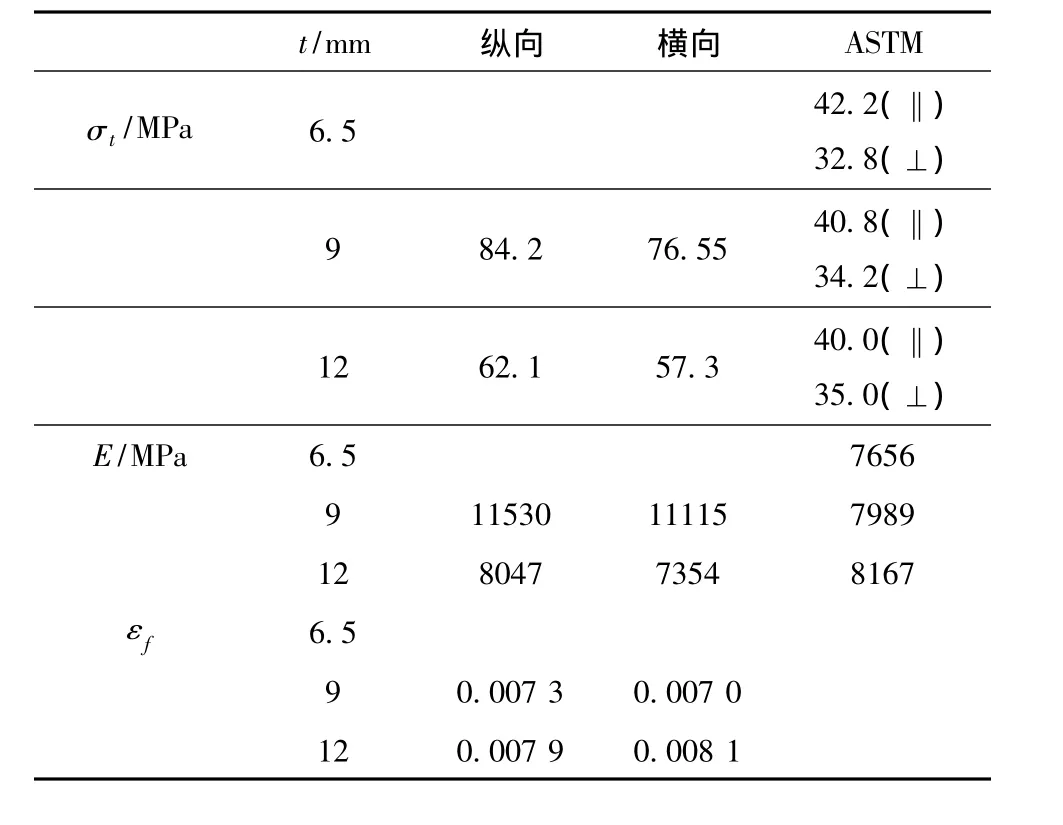

圍護系統的結構有2層,長度為1 200 mm,寬度為999 mm,高度為530 mm,如圖2所示。分別由2種不同的層合板箱型結構組成。內薄膜層箱型結構有7根縱向隔板,高度為230 mm;第2層箱型結構有6根橫向隔板,高度為300 mm。箱體內充滿處理過的硅膠絕緣粘體。每種厚度的層合板都由不同層數的板組成,如表1所示。

圖2 LNG船液艙圍護系統結構Fig.2LNG cargo containment system structure

表1 不同厚度層合板對應的木板層數Tab.1Ply of different thickness plywood

1.3 層合板材料力學性能

薄膜型LNG船的液艙圍護系統結構中的層合板的材質是樺木,屬于各向異性脆性材料。由于層合板的層數多,故在拉伸試驗中表現出的力學性能有所不同(見表2)。彈性范圍內材料為正交各向同性,拉伸極限狀態時各個方向極限應力有所不同,但斷裂應變基本相同,彈性模量亦基本相同。試驗表明,單個木材極限破壞之前局部已經有塑性變形,因此結合工程實際情況,本文將層合板均簡化為各向同性的彈塑性材料。

表2 層合板材料力學性能Tab.2Mechanical properties of plywood material obtained by tensile coupon test

215.68萬立方LNG船液艙圍護系統結構的極限強度

本文利用非線性有限元法計算圍護系統結構在靜態壓力下的極限強度。并且計算不同邊界條件的極限強度進行對比分析。

2.13 種邊界條件計算結果比較分析

液艙圍護系統結構的極限強度采用非線性分析,涉及到幾何非線性(大變形)與材料非線性(塑性)。圖3為該結構在Ansys中的有限元模型。所有板都采用shell 181殼單元,共劃分21 008個單元,最終每個板單元的邊長比接近1,為20.812 5×20.357 1 mm。

圖3 NO96型圍護系統結構有限元模型Fig.3Ansys finite element model for the NO.96 type insulation box structure

在Ansys有限元建模中,材料的彈性模量為E= 7 937 MPa,層合板材料屈服強度σs=25.5 MPa。圍護系統結構底面由船體內底板支撐,將其作為剛性板處理,上層板四邊界條件為四邊自由、四邊簡支和四邊固定。

Ansys的非線性分析類型選為Static(靜力/穩態求解),在非線性設置選項中打開Large deform effects (大變形效應)選項,Equation Solver(求解器類型)選為由系統自動選擇,激活arc‐length method(弧長法),在計算過程中施加均布載荷3 MPa,子步設為300步。

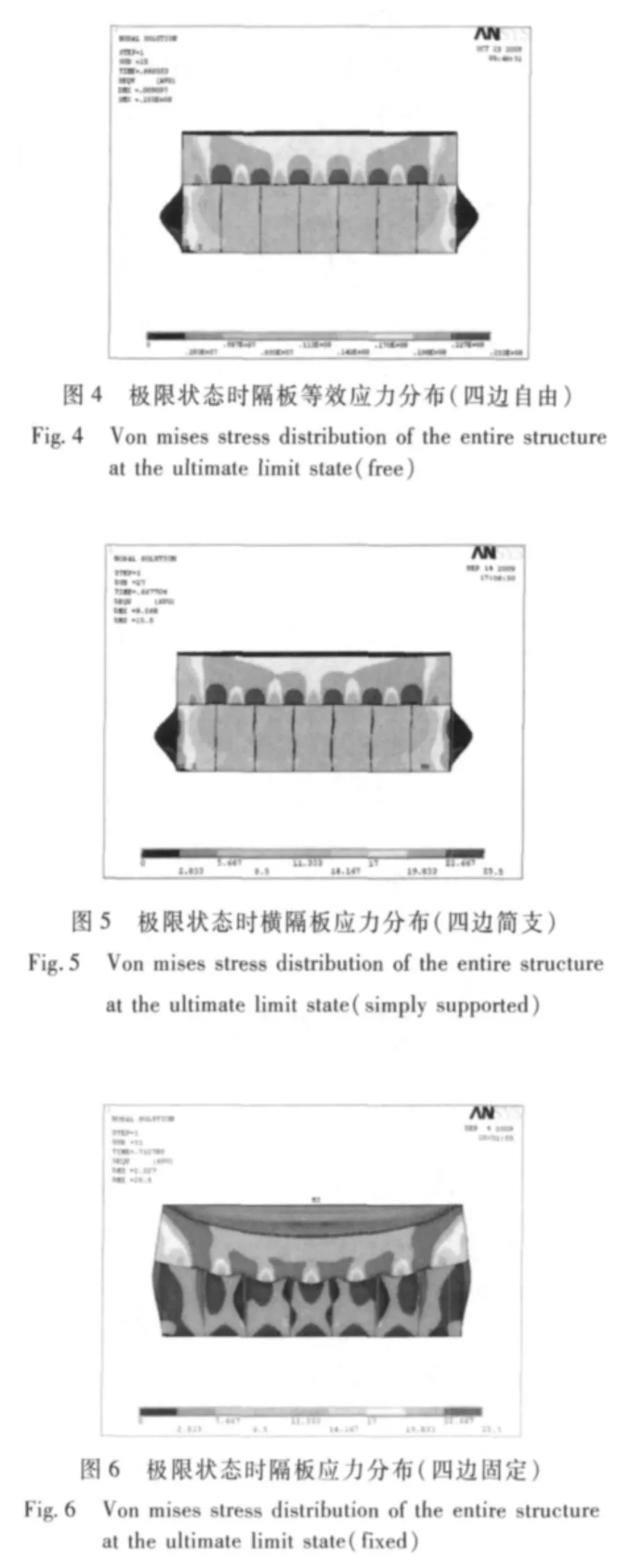

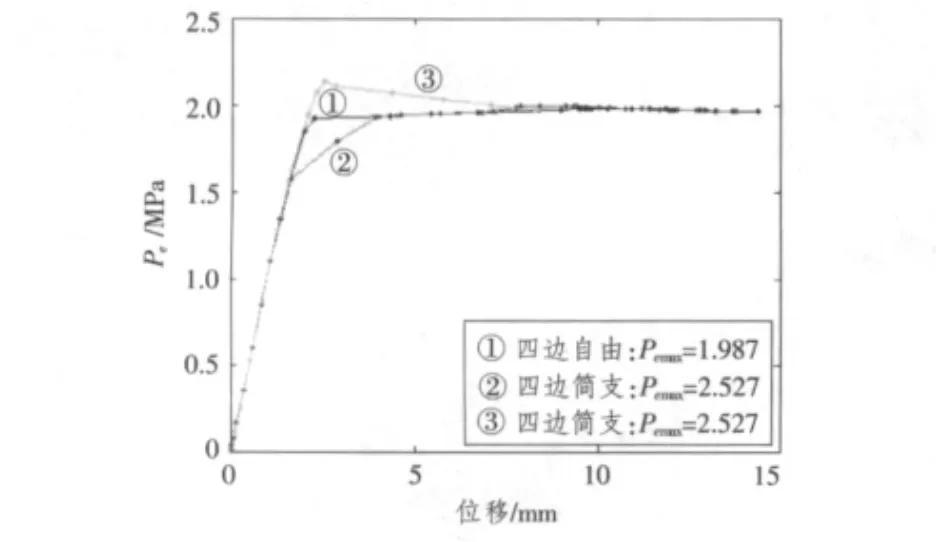

圖4顯示的是四邊自由邊界條件下箱型結構極限狀態時隔板的失效模式,第2層箱型結構縱向最外層封板已達到塑性變形,最大位移為9.495 mm,而中間隔板變形很小;最大應力區主要分布在第2層箱型結構的最外層封板上,最大位移出現在第2層箱型結構最外層橫隔板上。圖5顯示的是四邊簡支邊界條件下箱型結構極限狀態時隔板的失效模式,第2層箱型結構縱向最外層封板已達到塑性變形,最大位移為9.266 mm,中間隔板也發生屈曲變形;最大應力區主要分布在第2層箱型結構的最外層封板上。最大位移出現在第2層箱型結構最外層橫隔板上。圖6顯示的是四邊固定邊界條件下箱型結構極限狀態時隔板的失效模式,第2層箱型結構縱向最外層封板已和中間隔板均發生較大的塑性變形,且最中間隔板的變形最大,為2.527 mm。圖7為3種邊界條件下壓力與頂板中心位移關系圖。表3為3種邊界條件下液艙圍護系統結構的極限強度比較。

圖7 壓力與頂板中心位移關系圖Fig.7Pressure versus deflection at the center of the top plywood panel

表3 不同邊界條件下液艙圍護系統結構的極限強度比較Tab.3Compare with ultimate strength of insulation box structure under different conditions

由此可見:不同邊界條件下分析圍護系統結構靜態壓力極限強度,第2層箱型結構在承受垂向壓力時會首先破壞;由于邊界條件的不同會直接影響結構的最終失效模式。

2.2 ABS試驗中箱型結構的失效模式

美國船級社(ABS)在2006年做了有關大型LNG船液艙圍護系統結構強度的實驗,如圖8所示。該實驗表明:箱型結構在承受垂向壓力時的失效模式為第二箱型結構外側縱向封板首先進入塑性階段并且崩潰。因此對比本文有限元計算結果,邊界條件應選為四邊簡支最符合實際情況。

圖8 ABS試驗中箱型結構失效模式Fig.8Deformed shape of the insulation box in ABS test

2.3 各向異性材料板極限強度的理論計算

各向異性材料板的屈服應力公式為:

其中,L為板的長度;B為板的寬度;t為板的厚度;當Ex和μx為x方向板的彈性模量和因x方向伸長在y方向收縮的泊松比,Ey和μy為y方向板的彈性模量和因y方向伸長在x方向收縮的泊松比時,Dx表示板在x方向的彎曲剛度;Dy=表示板在y方向的彎曲剛度;H=表示板的扭轉剛度,E1=μx·Ey=μy·Ex;m為屈曲半波數,由1)2決定。

由上式可以看出,當Dx=Dy即材料各向同性時,式(1)有最小值,因此有限元計算采用各向同性材料是可靠的。

3 結語

1)通過對圍護系統結構在準靜態壓力之下極限強度的計算可以發現,第2層箱型結構在承受垂向壓力時首先破壞。

2)分析了不同邊界條件下的圍護系統極限強度,邊界條件的不同直接影響了結構最終的失效模式:頂板不受約束達到極限狀態時,第2層箱型結構縱向外側封板首先進入塑性變形,中間隔板變形很小;頂板四周簡支達到極限狀態時,第2層箱型結構縱向封板和中間隔板均破壞,但是外側封板變形比隔板大;當頂板四周固定達到極限狀態時,第2層箱型結構中間隔板最先崩潰。

3)與理論計算項比較可知:將液艙圍護系統結構的材料簡化為各向同性彈塑性材料后計算出的結果比實際的各向異性材料更保守,偏于安全,可為液艙圍護系統結構設計提供必要依據。

[1]PAIK J K.Limit state design technology for a membrane type liquid natural gas cargo containment system under sloshing impacts[J].Marine Technology,2006,43(3):126-134.

[2]ISSC.REPORT of Committee I.2:Loads[A].Proc of 16 th Int.Ship and Offshore Structures Congress,St John's,2006,1:87-179.

[3]ISSC.REPORT of Committee II.2:Dynamic Response[A].Proc of 16 th Int.Ship and Offshore Structures Congress,St John's,2006,1:267-367.

[4]ABS.STRENGTHassessmentofmembrane-typeLNG containment systemsundersloshingloads[S].ABS Guidance Notes,2006.

[5]IACS.COMMON structural rules for double hull oil tanker[S].IACS Common Structural Rules,2006.

[6]朱仁慶.液體晃蕩及其與結構的相互作用[D].無錫:中國船舶科學研究中心,2001.

ZHU Ren-qing.The interaction between sloshing of liquid and structure[D].Wuxi:China Ship Scientific Research Center,2001.

[7]王德禹,金咸定,李龍淵.液艙流體晃蕩的模型試驗[J].上海交通大學學報,1998,32(11):114-117.

WANG De-yu,JIN Xian-ding,LI Long-yuan.On model experiment of sloshing intanks[J].Journal of Shanghai Jiaotong University,1998,32(11):114-117.

[8]王德禹,李龍淵,施其.三自由度晃蕩模擬裝置及其模態分析[J].海洋工程,2000,18(4):94-96.

WANG De-yu,LI Long-yuan,SHI Qi.Three freedom solshing simulator and its model analysis[J].Ocean Engineering,2000,18(4):94-96.

[9]祁恩榮,崔維成.破損船體極限強度非線性有限元分析[J].船舶力學,2005,9(5):83-91.

QI En-rong,CUI Wei-cheng.Nonlinear finite element analysis of ultimate strength of damaged ship hulls[J].Journal of Ship Mechanics,2005,9(5):83-91.