蘇中地區的“抗大”——蘇中公學

賈麗琴(揚州市檔案局,江蘇揚州,225000)

《蘇中報》刊載的社論與消息

抗日戰爭全面爆發,中共中央即在延安辦起了“抗日軍政大學”,接著中共各戰略區便陸續辦起了“抗大分校”,位于寶應縣曹甸的蘇中公學就是在抗大第九分校的基礎上創辦起來的。蘇中公學創辦的目的,主要是為了培養抗日救國的軍政人才。當時蘇中區黨委和蘇中軍區都對蘇中公學的創辦寄以厚望,社會各界也給予了高度關注,當年的《蘇中報》也對蘇中公學進行了濃墨重彩的報道。

創辦意義

1944年2月12日,第二十三期《蘇中報》以《蘇中教育界新建設蘇中公學即將開辦》為標題,對蘇中公學的籌備作了詳細報道,并對蘇中公學的創辦給予了高度評價。認為蘇中公學的性質既不同于舊制之大學中學,也不同于過去抗大魯藝等訓練機關,而是兼采用兩者之長,貫徹學用一致精神,以作改造教育之實驗,集中蘇中各地最優秀之青年,研究真才實學,完全以適應青年需要之新的姿態出現。同時報道也指出了蘇中公學創辦的重要意義:“第一是為了培養抗戰建國專門人才;第二是為了創造教育經驗,以為改造各地學校教育之參考;第三又是為了救濟失業失學青年,謀取青年出路……”

此外《蘇中報》還以社論的形式刊登了《創辦蘇中公學的意義》,進行詳細闡述。社論開篇就指出:“最近在創辦中的蘇中公學,是蘇中教育界的一大新建設,也是蘇中青年界的一條新出路”。同時《蘇中報》對蘇中各地的青年同志發出了號召:凡是具有愛國熱忱的優秀有志青年,都應該認清時代,認清自己的出路,努力充實自己,求得真才實學,以備將來大用,執掌地方的大權,效力國家事業,為著自己的廣大的出路與光明的前途而學習而工作。

社會背景

1944年是風云變幻的一年,也是抗戰歷史上關健的一年。這一年,日軍共投入兵力51萬人,在河南、湖南、廣西等多個戰線上向國民黨軍發起了打通大陸交通線的作戰。面對日寇的瘋狂進攻,國民黨軍隊在多個戰場節節敗退。然而,也是在1944年,新四軍一部在蘇中、蘇北地區多次發動進攻戰役,取得了輝煌勝利,鞏固和擴大了蘇中抗日根據地,實現了蘇中抗戰形勢的根本好轉。《蘇中報》詳細分析了當時的社會背景和民眾的心理狀態。在根據地戰爭與建設的進展中,軍政、經濟、文化各條戰線日益需要更多的地方青年出來工作,來服務國家服務社會。但是許多地方青年同志一部分人參加了根據地的活動,站在時代的前列,投入了革命的洪流,而另一部分人卻又因為戰爭與其他原因,失業失學,苦無出路,甚至還陷入苦悶彷徨的境地。

《蘇中報》在報道中指出了后一部分青年現狀產生的原因,是缺乏先進思想理論與適用文化知識。認為此種現象的產生“并不是因為我們青年自甘落后,而是因為過去的教育落后,限制著我們前進,我們過去的教育不能為青年同志解決思想出路,不能學用一致,不能讓我們求得真才實學,跟著時代前進,跟上根據地的進展,使我們落后于時代的需要。”

蘇中公學的創辦正是要解決這一矛盾,正是“開展青年運動與普遍改造學校教育”的時代必然產物。創辦這么一個高級的中心學校,目的是“實施新民主主義教育,貫徹學用一致精神,謀取青年出路,培養抗戰建國的專門人才”,團聚一批優秀青年,通過系統教育,使他們成為青年運動的骨干。

蘇中公學創立與舉辦的實際過程中,通過廣泛的動員與嚴格的考試,選錄出蘇中各地最優秀的青年,在軍政領導者與許多學者專家的教導下,從事軍事、政治、文化各種專門學科的研究,從而引導青年走上抗日民主的正軌,推動蘇中的教育改革,真正做到學用一致。

課程設置

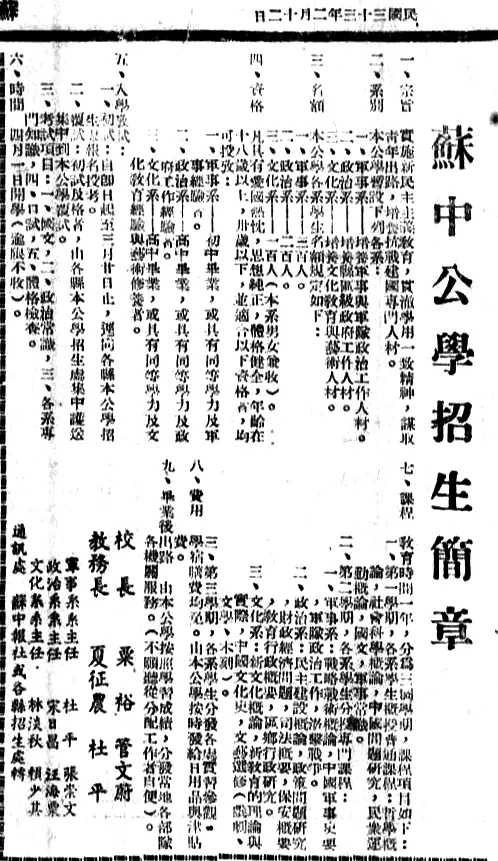

《蘇中報》刊載的招生簡章

《蘇中報》在顯著位置刊登了蘇中公學的招生簡章。我們從招生簡章中看到,蘇中公學當時設置了軍事系、政治系、文化系。軍事系主要培養軍事與軍隊政治工作人才,名額為三百人,要求報考者具有初中畢業或具有同等學力及軍事經驗;政治系主要培養縣區級政府工作人才,名額為二百人,要求高中畢業或具有同等學力及政府工作經驗;文化系主要培養文化教育與藝術人才,名額為一百人,該系是男女兼收,要求高中畢業或具有同等學力及文化教育經驗與藝術修養。

蘇中公學的學費、住宿費及伙食費都是免費,此外還按時給學員發放日用品及津貼。課程教育時間為一年,分為三個學期。第一學期主要是學習普通課程:哲學概論、社會科學概論、中國問題研究、民眾運動概論、國文、軍事常識。第二學期則主要是學習各系的專門課程:軍事系主要是戰爭戰術概論、中國軍事史要、軍隊政治工作、游擊戰爭;政治系主要是民主建設概論、政策問題研究、財政經濟問題、司法概要、保安概要、教育行政概要、區鄉行政研究;文化系主要是新文化概論、新教育的理論與實際、中國文化史、文藝選修(戲劇、文學、木刻)。第三學期,各系學生則是分配到各處進行實習參觀。

從蘇中公學的辦學計劃中,我們可以看出其在教學方面,既有普通課程,用以彌補過去學校教育的不足,從而增進學生的新知識與基本技能,又有專門課程,因材施教,培養專門的技能。既有豐富而又系統的專門理論研究,又有實際而又生動的參觀實習,使學生既學到了理論又接觸到了實際。抗戰的關鍵時期,蘇中公學的興辦,對于根據地的建設,對于教育的改革發展,對于青年們謀取出路,有著十分重要的意義。

蘇中公學紀念園

師資力量

蘇中公學的招生簡章也詳細列出了蘇中公學的領導及師資力量。粟裕、管文蔚任校長,夏征農、杜平任教務長,杜平、張崇文任軍事系系主任,宋日昌、汪海粟任政治系系主任,林淡秋、賴少其任文化系系主任。當時的蘇中公學匯集了不少軍事政治文化方面的名人,為蘇中公學培養人才奠定了厚實的基礎。

蘇中公學是一所在蘇中區黨委、蘇中軍區領導下專門培養軍政干部的新型大學,是依照延安抗日軍政大學的規模與式樣創辦的高等學校。蘇中公學堅持“以抗大校訓為校訓,以抗大校歌為校歌,以抗大校風為校風。”它不僅為蘇中廣大優秀青年所追求,也為京滬杭敵占區進步青年所向往追求。

蘇中公學從1944年6月1日在寶應縣金吾莊開學,到1946年5月11日與雪楓大學、蘇浙軍區隨營學校合并為華中雪楓大學,先后辦了五期,共組建44個學員編隊,為軍隊和地方輸送了四千多名學員。蘇中公學學員在沒有固定的校址和沒有像樣的教室等艱苦環境下,開展了一系列的學習鍛煉。這些學員在抗日戰爭的反攻階段以及后來的解放戰爭中作出了應有的貢獻。新中國成立后,許多蘇中公學學員仍活躍在各條戰線上,繼續為祖國的建設事業作出了巨大的貢獻。