經營者過度自信變量維度下企業融資決策模型構建

周家文,陸 璇

(湖南涉外經濟學院,長沙410205)

0 引言

傳統的MM理論、信息不對稱理論等認為產業及市場力量是影響公司融資政策的主要因素,因為這些因素能夠更好地權衡和解釋在企業融資結構中稅收規避、企業破產成本及市場信息不對稱性等之間的關系。Grossman&Hart(1982)、Dewatripont&Tirol(1991)等認為企業可以通過融資決策來降低其由于融資結構安排不合理導致的代理成本,但最近研究表明,公司經營管理者的個體特征也將影響企業的融資結構安排,如Odeam(1998)、Barber&Odeam(2002)等人認為企業經營者的過度自信就是一個可以影響企業融資結構安排的重要因素,并提出首席執行官的過度自信決定了企業的融資結構;首席財務總監影響企業的融資結構,而且兩者呈正相關關系。本文擬在傳統融資理論基礎上,探究過度自信對融資結構的影響機理,并得出相應的政策建議或啟示。

1 相關文獻綜述

1.1 過度自信內涵及測度研究

對于過度自信的研究源于認知心理學,后來學者提出過度自信存在以下內涵的解釋:Buehler,Griffin&Ross(1994)把過度自信解釋為個體對自身績效、實際能力、成功機會、控制水平等方面的過高估計;Svenson(1981)等人把過度自信解釋為經濟主體對自身相對于參照體能力的過高估計;Fischhoff,Soll&Klayman,(2004)把過度自信解釋為經濟主體過于肯定自身信念的精確度。后來過度自信的這種心理偏差在經營管理者上也被發現,如姜付秀、張敏等(2009)在中國上市公司盈余管理實證分析中發現,我國經營者普遍存在過度自信心理偏差;Ben-David(2006)利用S&P500的預測發現資本市場基金經理普遍表現出過度樂觀心理偏好。這些發現,讓很多學者把過度自信發展為模型基本假設,融入到金融領域分析中,形成了以過度自信為基礎的行為財務理論,用于分析過度自信投融資決策、分紅政策、金融資產定價的影響及作用機理。為了具體分析過度自信對財務金融的影響機理,很多學者分析過度自信在模型中度量問題:如余明桂(2006)在分析過度自信對上市公司業績影響研究中,利用我國上市公司的年度業績樂觀預告變化來界定高管團隊是否過度自信;Oliver(2005)利用密歇根消費情感指數作為管理者過度自信的度量;Lin,Hu&Chen(2005)認為高管團隊的收益預期偏差可以測量樂觀的態度;姜付秀等(2009)利用中國上市公司盈利預測偏差來度量我國上市公司高管是否存在過度自信的心理偏差;但Baea,Krossb&Sukc(2008)認為利用預測偏差來衡量過度自信是一種事后測量,這種測度無法控制其它影響收益變化的因素,所以必須加以改良。Barberis,Shleifer,Vishny&Hirsheifer(2006)通過模型分析了經營者對股票期權的敏感性,從而提出可以利用股票期權持有數量變化來界定經營者的過度自信水平。

1.2 過度自信與融資結構關系的研究

隨心理學、行為金融、行為財務理論對心理偏好與心理偏差內涵及測度問題不斷突破,使得很多心理偏差變量被引入到融資結構分析,其中最為重要的就是過度自信在融資結構安排中引入。Hackbarth(2002)分析經營者過度自信對融資結構的影響,并分析經營者過度自信對公司感知價值影響,具體量化了過度自信對代理成本、現金流量、稅收規避及破產成本影響,從而獲得過度自信經理的融資偏好順序。Wurgler(2002)把首席執行官的過度自信與融資選擇聯系起來,強調了在無效股權市場上理性經理套期保值作用。Heaton(2002)模型化了過度自信首席執行官的融資決策選擇。以上模型證明了管理者信念對融資決策有重要影響。具有明顯差異的管理者可以解釋相似公司內部的資本結構困惑。Jenter(2004)證明首席執行官沒有股票期權,那么賬面價值與市場價值比率可能是較低的,這意味過度自信的首席執行官高估企業價值。Hackbarth(2004)拓展了經營者過度自信對融資結構影響的研究,發現過度自信經營者融資偏好與傳統融資理論研究結果相反,而且該結論得到實證數據的支持。Malmendier&Tate(2005)應用股票期權執行狀況來度量經營者過度自信,從而分析過度自信對股權融資偏好的影響;Malmentdier&Tate(2005)證明過度自信的經理投資決策對現金流比較敏感,特別是在較低債務容量公司中更加明顯。Graham&Harvey(2007)實證驗證了過度自信對融資結構影響,指出存在過度自信首席執行官在融資結構會重點考慮成本支出。Bertrand&Schoar(2003)和Frank&Goyal(2007)證明了管理者特征對融資政策有重要作用。以此為基礎,他們構建了過度自信影響融資決策的模型。Barros&Silveira(2007)應用過度自信指數納入到融資結構模型中,發現了經營者過度自信對風險債務水平的影響。以上這些論文在過度自信測度及過度自信心理偏差如何融入融資結構模型的思路上提供了基礎。Hackbarth(2007)實證驗證了過度自信對融資結構的影響,指出過度自信的首席執行官可能低估項目的內部收益率,從而在現金流貼現過程中使用較低的貼現率,這樣會導致企業經營管理者利用外部負責進行項目的融資,從而提高了項目的負責水平。

2 引入經營者過度自信的企業融資決策模型構建

2.1 融資決策的基本假設

首先考慮企業管理者要承擔一項項目決策,并進行項目融資,該項目為單一的非量化的投資項目,投資成本為I,回報率為,且是隨機變量。項目融資分為三個階段,在第一階段,首席執行官與資本市場可以觀察對公司融資項目的信號;在第二階段,首席執行官宣布融資政策,并對公司項目進行融資決策;在第三階段,公司項目可帶來現金流量。假定獲得高收益RH概率為p∈(0,1),獲得低收益RD概率為,且有RH>I>RD。企業為收入支付的邊際稅率為τ。對于企業的生產函數與回報率分布是決策者與各方的共同知識。界定一個完美競爭的債務和股權資本市場,并把無風險利率標準化為零。公司外部資產為A,內部資金為C。首席執行官的目標是實現現存股東的公司價值的最大化。假定首席執行官也會存在高估項目稅后回報率,且資產價值也可能被高估而且項目用于分紅的現金受限于總的可以利用的流動資金,也就是說項目的初始現金與通過外部融資獲得現金,對于企業內部的現金而言,在用于股東分紅后的所有剩余現金用于項目的融資。首先考慮在內部融資(現金與無風險債務)和股權之間融資選擇。假定公司具有外部股權比例為s>0,并定義s′>0為首席執行官發行的作為融資計劃的股份份額。同時也假定首席執行官在項目回報預期的偏差,而在現存資產的估值偏差取決于C,并有

2.2 過度自信對融資順序偏好的影響

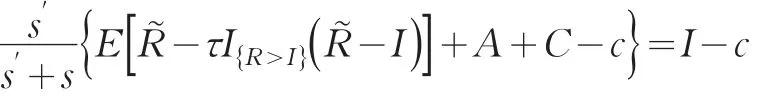

以以上假設為基礎,進行企業項目的融資決策。而且在項目融資決策中,新股東購買股份的參與約束條件必須使得新融資計劃中股權比例份額s′必須滿足:

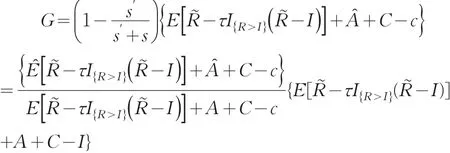

這樣,企業經營者對現存股東所有權的感知價值為:

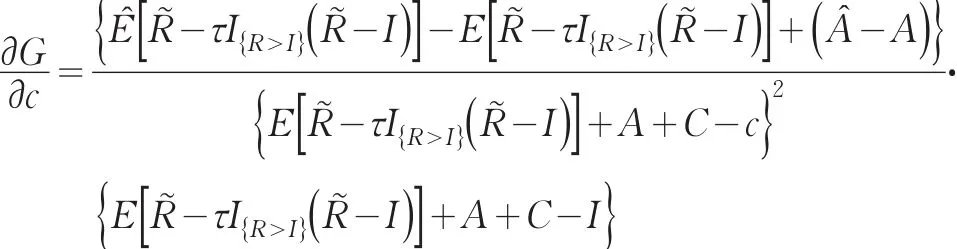

這種感知的價值對心理偏差求偏導得到:

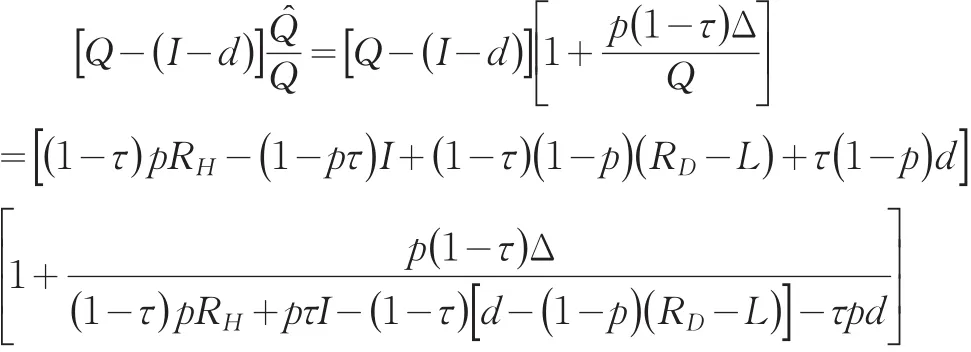

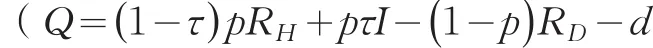

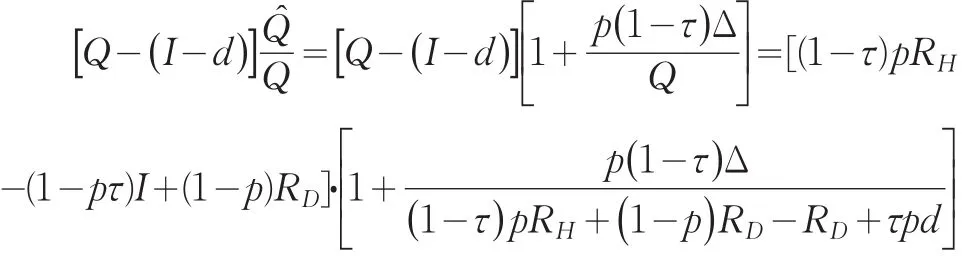

2.3 過度自信對債務與股權融資偏好的影響

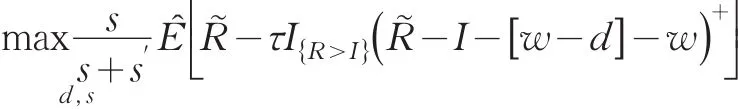

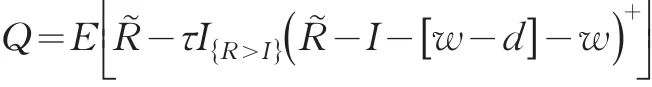

在無風險債務與股權融資偏好上,必須依賴外部的資本市場條件。從以上結論可以看出,在融資風險資本之前,過度自信的經營者愿意花費所有現金及無風險債務容量來安排項目的融資。這樣可以假定項目的現金及現存資產為0,即=A=C=0,如此項目價值的最大化問題就轉化為:

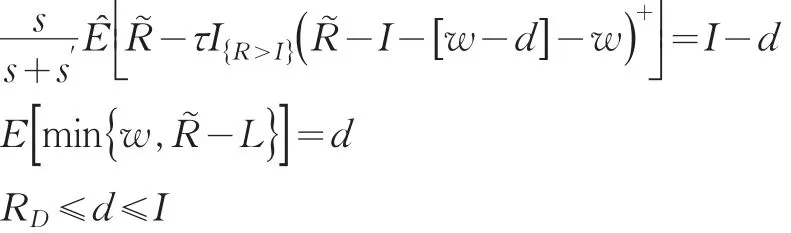

約束條件為:

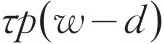

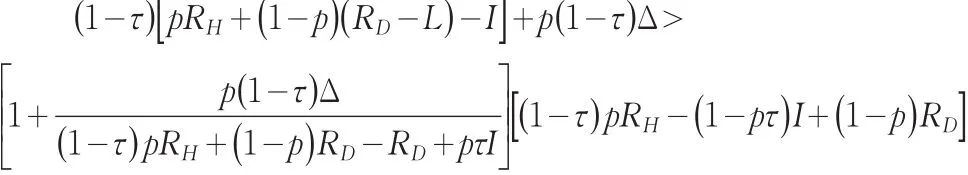

比較使用最優數量風險債務與所有股權的客觀函數價值,發現只要滿足以下條件:

經理會選擇風險債務金融融資。所以如果企業經營管理者高估了投資項目的回報,過度自信的經營管理者比理性管理者更會選擇完全的債務融資。

3 結論

把經營管理者過度自信融入融資結構模型,形成了對權衡融資理論和啄食融資順序理論的挑戰,獲得了兩個重要結論:理性的首先執行官在所有融資計劃中與過度自信的首席執行官存在明顯差別,即過度自信的首席執行官會選擇內源融資;企業經營管理者高估了投資項目的回報,過度自信的經營管理者比理性管理者更會選擇完全的債務融資。利用這兩個重要結論可以對我國資本市場融資結構選擇做出解釋。(1)過度自信經營管理者就股權融資而言更偏好內源融資,而且與理性經營者相比較更喜歡內源融資。這是因為在資本市場不完善情況下,由于信息非對稱性,導致了市場對新發行股票價值低估,從而降低股權融資容量,從而偏向與內源融資。這種融資偏好剛好解釋了我國資本市場上為什么很多企業盈利后并不分紅,主要原因是因為用未分配利潤來進行內源融資。所以,從過度自信的經營者看來,內源融資的邊際收益足夠高而邊際成本卻被降低的很低,從而導致過度自信經營者比理性經營者傾向于內源融資。(2)過度自信經營者管理比起理性經營管理來說,更容易選擇全部債務進行融資。這種偏好是因為經營管理者在高估未來回報率時,高估了債務帶來的稅收收益;其次是因為新股東獲得部分所有權收益,讓經營者管理者認為股權融資太昂貴。這與我國資本市場情況相對應,由于民營企業對控股權稀釋擔心,所以寧愿到地下錢莊借高利貸,也不愿意進行股權融資。這些解釋也為我國融資市場完善提供了重要的參考價值。

[1]Shyam-Sunder,L.,Myers.Testing Static Trade-off Against Pecking Order Models of Capital Structure[J].Journal of Financial Economics, 1999,(51).

[2]Narayanan.Managerial Incentives for Short-term Results[J].Journal of Finance,1985,(40).

[3]Zacharakis,A,Shepherd,D.The Nature of Information and Overconfidence on Venture Capitalists’Decision Making[J].Journal of Business Venturing,2001,16(4).

[4]Welch,Ivo.Capital Structure and Stock Returns[J].Journal of Political Economy,2004,(112).

[5]Simon,Houghton.The Relationship between Overconfidence and the Introduction of Risky Products:Evidence from a Field Study[J].Academy of Management Journal,2003,46(2).

[6]Millman,Gregory.Managing up the CFO and the Board[J].Financial Executive,2001,(17).

[7]Skata.Overconfidence in Psychology and Finance—an Interdisciplinary Literature Review[J].kwiecień,2008,33~50.

[8]Malmendier,Geoffrey.Who Makes Acquisitions?CEO Overconfidence and the Market’s Reaction[J].Journal of Financial Economics, 2011,(51).

[9]Zacharakis,Shepherd.The Nature of Information and Overconfidence on Venture Capitalists’Decision Making[J].Journal of Business Venturing,2001,16(4).

[10]Lowe,Robert,Arvids A.Ziedonis.Overoptimism and the Performance of Entrepreneurial Firms[J].Management Science,2006,(52).

[11]Simon,Houghton.The Relationship between Overconfidence and the Introduction of Risky Products:Evidence from a Field Study[J]. Academy of Management Journal,2003,(46).

[12]Scheinkman,Xiong.Overcondence,Short-Sale Constraints,and Bubbles[J].Journal of Political Economy,2003,(111).

[13]Skata.Overconfidence in Psychology and Finance—an Interdisciplinary Literature Review[J].kwiecień,2008,(4).