中國扎龍濕地水資源監測及評估

張 丹,張國君,馮 昊

(齊齊哈爾水文局,黑龍江齊齊哈爾161000)

0 引言

扎龍濕地位于齊齊哈爾市東南約20 km處,地處黑龍江省西部松嫩平原烏裕爾河下游,是烏裕爾河洪泛漫灘而形成的以蘆葦為優勢種的沼澤濕地。由于冠譽丹頂鶴和其他鳥類提供繁殖地和遷徙停歇地成為亞洲著名濕地之一,并已建立了以保護鶴類等大型水禽為主體的珍稀鳥類和沼澤濕地生態的國家級自然保護區。因其氣候變暖干化和人類活動的長期影響,濕地水資源結構與自然分配機制被破壞或打亂,水資源短缺的矛盾加劇,濕地目前面臨著嚴重的生態退化問題。為此,2005年開始,在扎龍保護區開展了水資源項目的監測,以便對扎龍濕地進行定期和動態的監測分析,為合理的保護和管理濕地提供數據依據。

1 基本概況

1.1 自然地理

扎龍濕地保護區總面積2134km2。屬于內陸濕地和水域生態系統類型自然保護區,具有相對完整的沼澤濕地生態系統結構特征。由于自然因素影響,本區地貌以波狀起伏、丘崗錯落、河道溪流縱橫、湖泡密布、微地形錯綜復雜的低平原區河湖相沖積為主。地形由東北向西南傾斜,地勢低洼平坦,平均地面比降約1/6000。

1.2 水文氣象

扎龍濕地屬寒溫帶大陸性季風氣候,年平均氣溫3.5℃,最高氣溫40.1℃,最低氣溫 -39.5℃,平均日照時數2 864 h,年平均風速3.5 m/s。

扎龍濕地多年平均年降水量為422.2 mm,降水年際、年內變化較大,年內降水主要集中在6—9月份,占全年降水量的80%。多年平均水面蒸發量(大水體蒸發量)為729.6 mm,最大蒸發量發生在每年的4—6月份,占全年的43.4%左右。

1.3 河流水系

扎龍濕地的西部為嫩江干流行洪灘地,北部和東部分別有烏裕爾河南支和雙陽河西支匯入,其水源主要來自烏裕爾河、雙陽河(下稱烏雙)、嫩江洪泛水量及區間降水,嫩江防洪堤修建后,自然狀態下嫩江水量不能進入濕地,烏雙徑流成為維持扎龍濕地生態系統的主要水源,其中烏裕爾河是維系本區濕地生態系統的主要因素。

烏裕爾河發源于小興安嶺西麓,干流流經北安、克山、克東、依安、富裕等市縣,在下游雅洲附近分為西、南兩支,西支塔哈河直接匯入嫩江,南支進入扎龍濕地后河道不明顯,河水漫溢形成大面積永久性和季節性淡水沼澤,西、南兩支河水來水量站38.09%和61.91%。河道全長576 km,流域總面積23 999 km2。

雙陽河發源于松嫩平原中部的丘陵漫崗地區,地勢由東北向西南傾斜,干流流經拜泉、依安、林甸、杜蒙等縣,在林甸縣四方堤附近分為西南兩支,西支經九道溝后進入扎龍保護區,南支于雙陽河水庫建成后封閉。流域總面積4 722 km2,南支封閉后流域總面積為4 028 km2,河道全長161 km。

扎龍保護區內部分布眾多泡沼,有明水泡208個,另有大面積發育的沼澤,沼澤類型主要是蘆葦沼澤。

1.4 保護區工程概況

目前在扎龍濕地周邊和內部共建有大型水庫2座,另有中型水庫8座,小型水庫49座,其中烏裕爾河控制面積632.96 km2,雙陽河控制面積230 km2。區域引排水工程2處。

2座大型水庫分別為烏裕爾河下游以農業灌溉、水產養殖為主的東升水庫和雙陽河中游以防洪為主的雙陽河水庫,總庫容分別為1.24億m3和2.98億m3。其中東升水庫工程位于濕地內、林甸縣西部三合鄉境內,其水源有二:①水庫攔截了烏裕爾河來水;②黑龍江省中部引嫩末端補水。東升水庫的運行直接影響濕地的水資源格局。

引水工程包括中部引嫩工程、翁海排干。

中部引嫩工程引水能力為每年10.1億m3,為大慶供水服務。在濕地的西部和東部分別建有八支干、六支干、九支干等供排水工程,可提引嫩江水量進入濕地。

翁海排干位于扎龍自然保護區管理局北約8 km,排干的主要水源是區間水量和灌區棄水。

2 水資源監測站網布設

針對扎龍濕地具體情況,監測站點(斷面)布設根據上述布設原則以扎龍保護區為核心布設監測斷面;共4個:①入口流量斷面7個(包括水位);②出口流量斷面4個(包括水位);③核心區水位自計監測站5個;④氣象站1個。

3 水資源監測分析

3.1 降水蒸發

1)多年平均降水量和蒸發量:根據扎龍濕地龍安橋站1951—2008年降水資料系列,計算多年平均降水量為422.2 mm,多年平均蒸發量為729.6 mm(大水體蒸發量),P =25%豐水年份降水量為486.4 mm,P=50%平水年份降水量為411.2 mm,P=75%枯水年份降水量為346.2 mm。

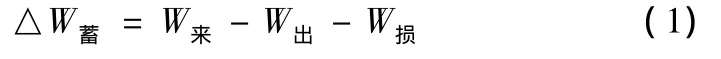

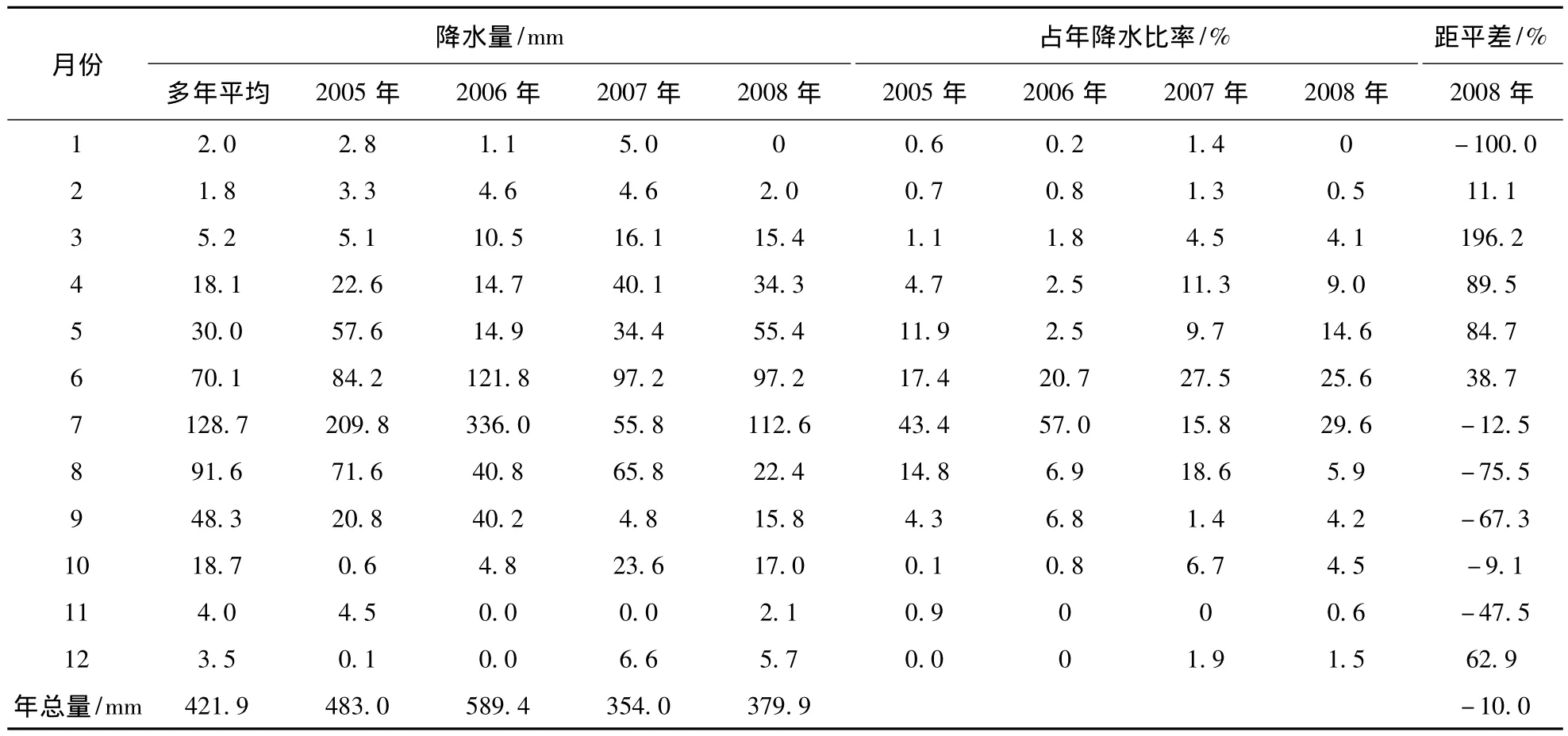

2)內分配和年際變化:根據2005—2008年的龍安橋站的降水實測數據可知:濕地降水,降水年內分配極不均勻,年度降水主要集中在6—9月份,約占全年降水量的66.3% ~91.4%,4—5月份降水量僅占全年降水量的5% ~23.9%。降水量年際變化大,2006年比2007年降水多237.1 mm。

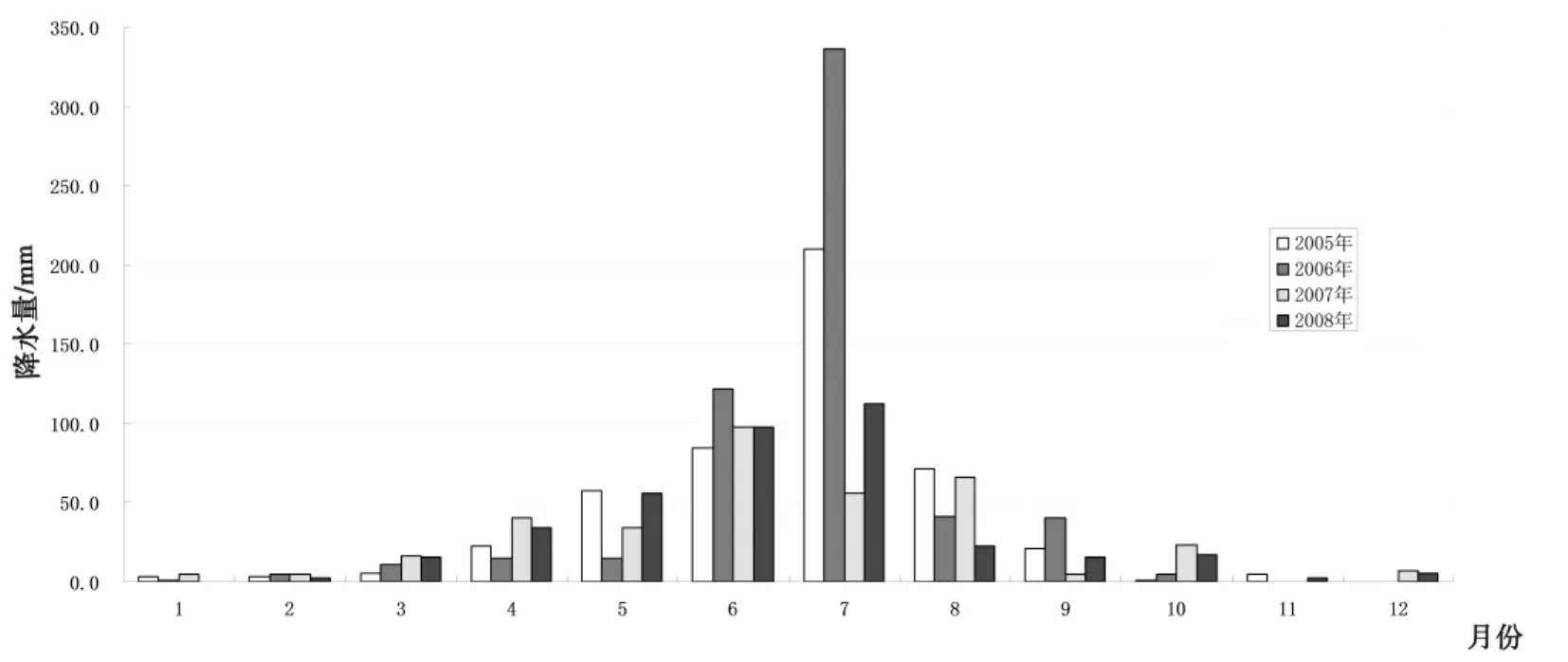

扎龍濕地水面蒸發量主要集中在4—8月份,約占全年的70%,其中6月份最大,占全年的15.2%,1月最小,占全年的0.8%。通過對2005—2008年降水量與蒸發量(Φ 20 cm型蒸發器換算為大型水體水面蒸發量值)的對比可知,除部分年份的6、7月外,扎龍濕地各月平均降水量小于蒸發量,4—5月差值最大,說明區間降水量不能滿足維持濕地生態需水要求。

3)降水量多年變化。從扎龍濕地龍安橋站多年平均降水量差積曲線圖可以看出,1956—1970年濕地年際呈降水波動狀態,基本為平水年,1971—1979年為下降趨勢,為枯水期;1980—1994年波動上升,處豐水期;1995—2001年降水量變小,呈波動性下降趨勢,處枯水期;2002—2006年降水增加,處豐水期;進入2007年后降水偏少,曲線呈下降趨勢。

4)干旱指數。根據2005~2008年龍安橋站蒸發與降水的實測資料計算,濕地干旱指數均>1,說明水面蒸發能力大于降水,氣候干旱。其中2007年干旱指數最大,為1.83,顯示2007年是4 a中相對干旱的年份。

3.2 水傳播路徑分析

通過近年的水資源監測和現場勘測,扎龍濕地的來水大致有如下3個傳播路徑:

1)烏裕爾河來水:烏裕爾河自富裕縣的龍安橋以下進入扎龍濕地,而后經趙三亮子、東升水庫西中閘門進入濕地的核心區,流經齊林島村西、唐土崗子村西、饅頭崗北、趙凱和吐木可村中間流過、其中有一支自吐木可村后而過,自肯可村西再穿過濱洲鐵路的頭道橋、二道橋后經特勒、吐木臺、滿代、大勝營子村南最后分別流入連環湖、南山湖。

2)雙陽河來水:雙陽河流至林甸縣三合鄉境內已無明顯河道,河水最后經九道溝流入扎龍保護區的東部邊緣地區。經唐土崗子東、牛尾巴崗子、李營子、臥牛崗、當奈村、穿過濱洲鐵路的伍代南、北橋后分別流入龍虎泡、連環湖,最后消失于杜蒙草原。

烏裕爾河、雙陽河兩條河流在趙凱附近互有交叉。當烏裕爾河的來水大于雙陽河來水時,烏裕爾河的來水由趙凱橋向東流向臥牛崗;雙陽河來水較大時雙陽河的來水向西流向吐木可。

3)中部引嫩補水、翁海排干來水。有兩條路徑:第一條路徑,中部引嫩補水通過中引的六支干渠樞紐工程由翁海排干進入扎龍濕地,經吐木可到肯可,過濱洲鐵路后分別流入連環湖、南山湖,最后消失于杜蒙草原。第二條路徑,中部引嫩補水經八支干第二節制閘向林甸縣的東升水庫補水,而后由東升水庫的中、西閘直接向濕地放水,基本上是按烏裕爾河來水的路徑走。

3.3 出入境水量和水量平衡分析

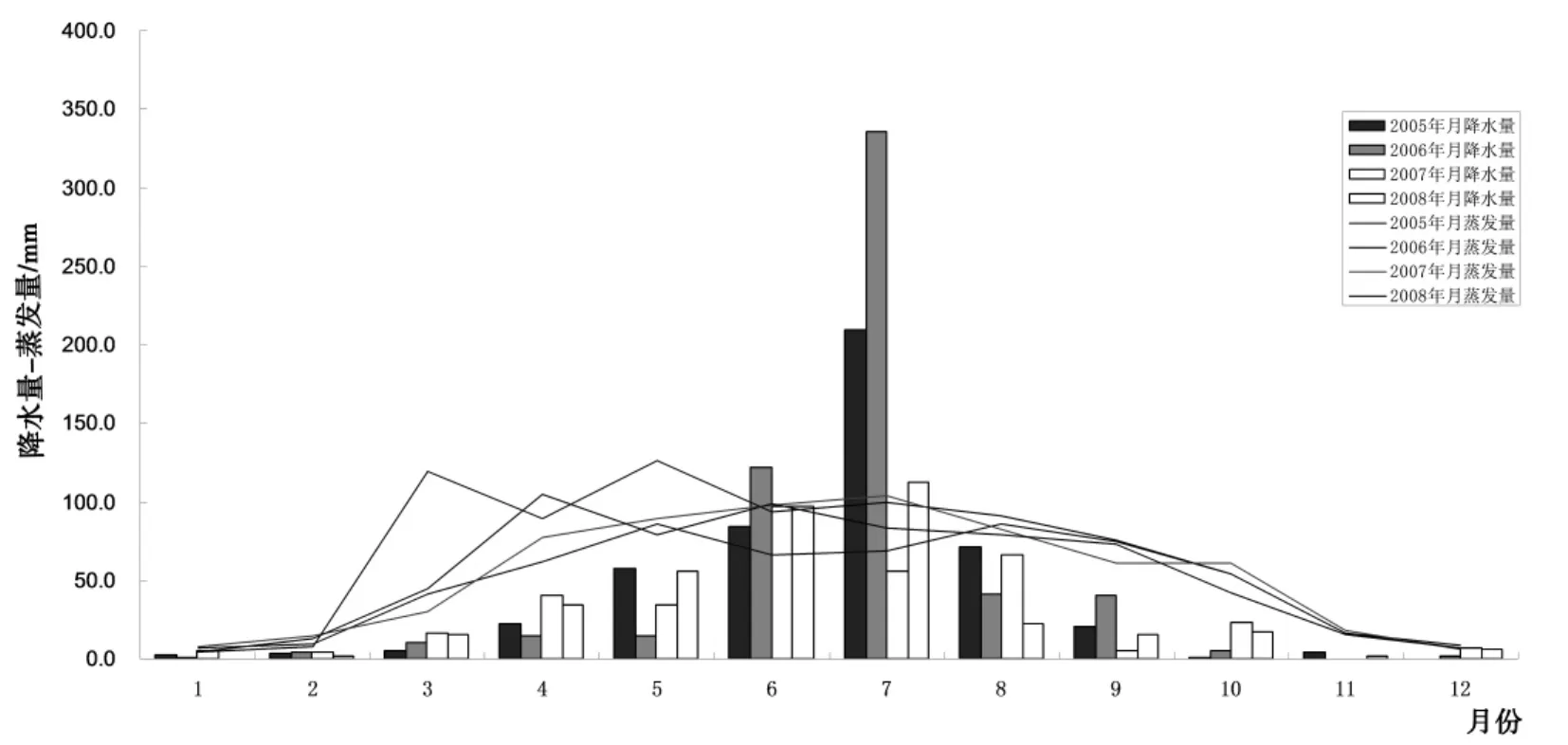

扎龍濕地水量平衡可采用下式計算:

式中:W蓄為扎龍濕地內部蓄存水量的變化;W來為進入扎龍濕地的水量,主要包括有烏裕爾河來水、雙陽河來水、翁海排干來水、中引工程補水等;W出為濕地出境水量,大勝營子、哈塔河、五代、特勒等;W損為扎龍濕地內損耗水量,包括水面蒸發損失、植被蒸騰損失、土壤滲漏損失等。

根據2005—2008年扎龍濕地水資源監測的實測資料,計算結果見表2。

3.4 核心區水位時空變化分析

從2005—2008年的監測來看,核心區的全年水位變化較小,水勢穩定。通過濕地各水位監測站月均水位過程線的比較,可以看出核心區各站變化趨勢基本一致,說明核心區各河段水力要素之間關系密切或互相補償;對應于龍安橋站的水位變化,核心區水位表現出過程的相似性和時間的滯后性,說明烏裕爾河來水是核心區水文要素變化的主因。相對于龍安橋站的水位過程線,核心區的過程線變化相對平坦,主要是由于進入濕地水流在向下游傳播過程中是以河道為主,隨著上游來水量增加水流向灘地漫散,河道水流下泄后,灘地水量再向河道補給,這種蓄滯作用使水流向下游傳播時間延長,過程線坦化,明顯表現出濕地水文的特點。

4 結語

1)扎龍濕地水資源監測站網的建立,初步改變了濕地缺少水文實測資料、濕地研究項目具有局限性和不確定性的問題。隨著GEF項目的實施,通過4 a的濕地水資源監測,初步積累了系統翔實的濕地水文資料。

2)濕地降水和蒸發能力的不平衡,是濕地趨向干化的重要原因;自然入境水量時空分布的不均勻性和水量的不足以及水利工程的建設,加劇了濕地的水資源短缺,造成濕地自然環境的破碎化,割裂了自然狀態,從而導致濕地環境的惡化;而通過對現有水利工程的科學調度管理,利用中部引嫩工程調引嫩江水量進入濕地,可以補充自然入境水量的不足,確保濕地生態系統能夠維持良性循環。

3)應堅持濕地水資源監測項目的長期性和系統性,增加濕地水質、地下水監測等項目,解決濕地部分水文要素沒有實測依據的問題,為濕地科研、管理提供長系列和完整的基礎數據支撐。

[1]扎龍濕地保護局.扎龍濕地水資源監測項目[R].齊齊哈爾:扎龍濕地保護局,2009.

表1 龍安橋站2005—2008年降水量分配表

表2 2005—2008年扎龍濕地水量平衡計算

圖1 龍安橋站2005—2008年月均降水量對比圖

圖2 2005—2008年扎龍濕地龍安橋站月降水量~月蒸發量對比圖

圖3 龍安橋站降水量模比系數差積曲線

圖4 2005—2008年扎龍濕地水位監測站月均水位過程線