有效組織學生地理預習的思考與實踐

上海市洋涇中學(200122) 王 玨

有效組織學生地理預習的思考與實踐

上海市洋涇中學(200122) 王 玨

“以學定教、先學后教、以學為主”的課堂教學是促進學生自主學習、有效學習的關鍵。做到這一點,首先要做的就是調整課堂結構,讓課前的預習、課上的預習交流成為教師了解學生認知起點,從而有效進行學習活動設計的重要環節。

一、有效組織學生預習是預習活動的基礎

預習活動由學生利用課余時間完成,由于學生對地理學科的重視不夠以及高中生長期養成、的學習習慣,大部分學生不會預習,更沒有預習的習慣。因此,學生如何預習,能否自覺地完成預習任務,是面前的一道難題。解決的辦法是,要使學生預習有章可循,預習有“法”可依。

首先,通過課堂結構的調整讓學生自覺地開始預習。傳統課堂教學的基本結構是一節課先是新課導入,然后是知識講解,接下來是練習布置,最后學生課外練習。如果將課堂結構進行調整,第一部分是預習交流展示,第二部分是預習交流基礎上的重點難點學習,第三部分當堂訓練并布置下節課的預習任務。這樣一來,回家作業的內容變成了預習活動,原來的回家作業全部或部分移至課上當堂完成,調整之后的預習環節就成了回家作業。

其次,學生如何進行預習。由于大部分學生不會預習,如果沒有明確的預習任務,學生的預習活動就會大打折扣。因此,預習案(預習任務單)是預習環節的重要保證,也是學生預習活動的主要依據。學生在完成預習案的一項項活動中完成了預習任務。預習案一般包括“學習目標”、“相關背景知識”、“預習活動”、“我的問題”等四方面的內容。

二、有效地設計預習案是提高預習質量的重要關鍵

預習案的質量是保障預習效果的關鍵。學生完成預習活動的時間多少為適宜?預習案的難度大一些還是簡單一些?預習案幫助學生全面了解教材的整體框架還是對重點難點有一定的思考?預習活動的形式有哪些?這些問題都需要老師們在實踐中加以研究。

1.預習活動的形式多樣化

大部分預習案是學生利用課余時間獨立完成的,時間15~30分鐘左右。預習案往往通過學生閱讀教材等學習資料,完成相關知識點的理解和思考。教師在預習活動設計方面,往往形式較為單一,思維訓練程度和層次不高。如形式上以填空、圈畫、簡單習題等為主;思維訓練上以知識再現、記憶和簡單分析為主,學生思維強度不夠。由于絕大部分的預習活動以填空等練習題的形式來呈現,學生往往只是將教材上的答案簡單地抄寫下來或做一些簡單的歸納,缺乏深度的思考,預習活動的效果沒有真正體現。預習活動除了做簡單的填空題,還有其它更好的形式嗎?

如“專題21城市化”預習案中,教師設計了多種不同形式的活動,取得了較好的效果,滿足不同層次的學生的需求。

活動一:設計圖表

利用教材P54頁表6.3“發達國家與發展中國家城市化進程比較”提供的相關數據,試著設計一張圖表,可以用表格、柱狀圖、折線圖等形式,反映發達國家和發展中國家城市化水平及城市化進程的差異。提出的要求是希望設計的圖表簡潔明了,一目了然。

活動二:找證據

當今世界城市化的主流是發展中國家。在教材上找到數據材料來證明這一觀點。

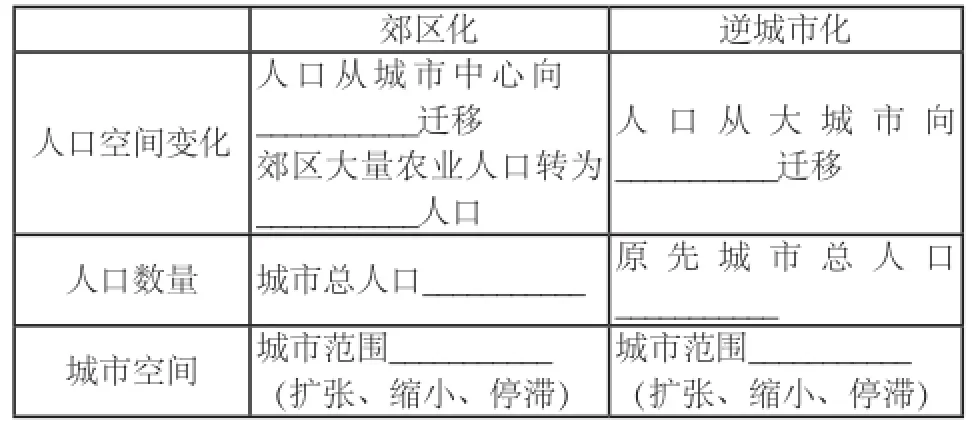

活動三:文字轉換成表格

郊區化逆城市化人口空間變化人口從城市中心向___________遷移郊區大量農業人口轉為___________人口人口從大城市向___________遷移人口數量城市總人口___________原先城市總人口___________城市空間城市范圍___________(擴張、縮小、停滯)城市范圍___________(擴張、縮小、停滯)

(一)閱讀教材P54~55頁,填寫完成表格。

活動四:(選做)圖文轉換

試著畫圖來表示郊區化和逆城市化的過程。

2.預習活動的內容梯度化

除了預習活動的形式多樣化外,更重要的是預習活動的內容梯度化。也就是為了更好地突破重點和難點,老師設計系列有梯度的活動。學生在完成活動一的基礎上去完成活動二,在完成活動二的基礎上完成活動三。從難度上區分,可以將相對簡單的活動一、活動二放在預習案完成,而將難度相對較大的活動三放在課堂上師生一起完成。此外,活動一的學習成果是活動二的起點,活動二的學習成果是活動三的起點。不同的學習活動和學習成果,產生的學習線索也是不同的。在完成系列學習活動的過程中,老師對學生的認知起點和現狀更加清晰,進而調整課堂教學。

“季風”一節的預習活動

活動一:地表氣溫與氣壓之間的關系(填空)

近地面氣溫高的地區,空氣受熱 (上升或下降),近地面的空氣密度 (增大或減小),近地面形成 氣壓(高或低)。

活動二:亞歐陸高壓的原因(記下關鍵詞)

教材81頁“1月份海平面及地面等壓線分布”圖中,亞歐大陸上出現的一個高壓中心(深橙色表示),你能解釋它的形成原因嗎?(用幾個關鍵詞表示)

活動三:糾錯并解釋原因

參考教材89頁“亞洲季風”,在預習案提供的圖(圖率)中圈畫出錯誤之處,并解釋原因。

活動四:解釋東亞季風的成因

同桌間交流東亞夏季盛行東南風,冬季盛行偏北風(西北風)的原因。將關鍵的要點在圖上做標注。

東亞季風的形成原因是本專題的重點也是難點。為此設計了4個活動來完成。前3個活動相對簡單,預習時完成,活動四有一些難度,在課堂上完成。這四個活動相互聯系,利用活動一的成果完成活動二,利用活動二的成果完成活動三,再利用活動三成果完成活動四。

3.預習成果的問題暴露化

預習案在最后部分設置“學習疑問”這一環節,也就是通過學生的預習,將不懂、不會、有疑問的地方記錄下來,作為課堂交流討論的重點。如果學生通過閱讀教材或學材完成預習案的過程中,能真正明白教材學材想告訴他什么,他看懂了多少,哪些需要老師講解,哪些需要老師拓展,這樣預習的效果就會大大增強。但是這一環節常常是形同虛設,不少學生更在意的是學生有沒有完成預習案,預習活動完成的準確率等。這就需要教師引導。在學生沒有養成提出問題、發現問題的學習習慣前,老師要創造條件讓學生提出問題、發現問題,還要暴露問題。

如何創設條件讓學生提出問題、發現問題,暴露問題呢?問題式的學習任務、學生思維沖突的學習任務常常是有效的方法。

如“季風”一節預習案中設計了一個學生活動:閱讀教材87頁“世界氣候類型分布”圖指出季風氣候主要有哪幾種類型。學生通過讀圖和圖例符號,很容易找到答案。但是亞熱帶濕潤氣候是怎么回事?學生很容易產生困惑。

又如“城市化”一節預習案中有一學生活動:閱讀下列材料:

(1)2006年中國的城市化水平是43.9%;上海城市化水平全國最高,為88.7%。(數據來源教材P53)

(2)2011年3月5日溫家寶總理在政府工作報告中提到:目前中國的城鎮化率為47.5%,“十二五”將提高到51.5%。

這些數據是指城市面積占總面積的比重,還是城市人口占總人口的比重?學生在完成學習任務的過程中,就會思考:城市化水平、城鎮化率是否是一回事?

學生下一個學習活動是設計一張圖表,反映發達國家與發展中國家城市化水平及進程的差異。從設計的圖表中能暴露學生對城市化水平指標的認識程度。

預習案的設計要考慮能暴露學生認識、理解上的錯誤,并想方設法創設條件讓學生去思考,繼而提出他們的問題和困惑。

三、交流和展示是保障預習效果的突破口

學生完成了預習活動后,如何組織學生進行預習交流展示,促進學生自主學習、合作學習呢?雖然老師事先會全部批閱或部分批閱預習案,了解學生的完成情況和完成質量,但是如果沒有調動起學生自主學習的積極性,預習活動的效果就會大打折扣。我們通常會不自覺地將預習案中的問題提出來,由教師講解一下,或請某一位同學來分析;有時也會請同學輪流報答案,遇到有爭議或有難度的地方,就一起來分析。但是這樣做就往往失去了一個很好的創設學生主動學習的機會。

預習交流展示可以通過小組的形式,由小組長負責牽頭,將本組預習過程中各自不同的想法記錄下來。其中有些困惑可以通過小組內部交流,小組成員就能解決;有些環節可以通過小組之間進行交流,如還有疑問,而這小組難以完全解決的內容就是課堂交流的重點。各個小組可以將本組內無法完全解決的困惑在黑板上進行羅列,然后由其他小組同學充當“小先生”的角色來加以分析,當全班都無法完全勝任“小先生”的角色時,老師就可以進行一些分析和講解,這些需要老師講解的地方一定是本節課的難點。學生進行問題匯總后,教師需要對這些問題進行快速的篩選,選擇與本課內容相關、有意義的問題進行討論。