“河流地貌的發(fā)育”(第一課時)教學設(shè)計

山東省壽光市第一中學 (262700) 王 德 山東省壽光市圣都中學(262700) 馮文和

“河流地貌的發(fā)育”(第一課時)教學設(shè)計

山東省壽光市第一中學 (262700) 王 德 山東省壽光市圣都中學(262700) 馮文和

【課標解讀】

內(nèi)容標準:結(jié)合實例,分析造成地表形態(tài)變化的內(nèi)、外力因素。從要求來看,重在地表形態(tài)變化的原因分析,以使學生從兩方面認識地表形態(tài)。一方面以運動、變化的觀點看待地表形態(tài),即地表形態(tài)一直處于不斷的運動和變化之中;另一方面以綜合的觀點看待地表形態(tài),即內(nèi)力造就了地表形態(tài)的骨架,外力對地表形態(tài)骨架作再塑造。同時學會分析常見地表形態(tài)及其變化的主要原因(內(nèi)力或外力)。基于這樣的要求,在教學時應(yīng)舉例(即“標準”要求的“結(jié)合實例”)加以分析。

【設(shè)計思路】

河流是自然界非常活躍的外力因子之一,它塑造的河流地貌與人類的生活和生產(chǎn)關(guān)系非常密切,所以,與第二節(jié)山岳相對應(yīng),本節(jié)以河流地貌為案例,剖析外力對地表形態(tài)的塑造過程,以及河流地貌對人類活動的影響。本節(jié)課的目的是通過對河流地貌形成過程的分析,讓學生學會分析外力對地表形態(tài)的影響,并將這種案例分析方法遷移到其他外力地貌的學習中。

在教學設(shè)計上既要注重整合知識,突出知識的條理性;又要注重重點的突出和難點的突破。本著打破教材框架,創(chuàng)新教學思路的原則,以長江為例,順流而下,分析不同河段的外力作用。設(shè)計以下的學習過程:自主學習——合作探究——規(guī)律總結(jié)——學以致用。在這個過程中,學生不僅掌握知識,而且在經(jīng)歷過程中體驗到合作的價值,并發(fā)現(xiàn)到了自己的價值潛能,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新能力和競爭意識。

【教學目標】

1.知識與技能

理解河流的三種侵蝕方式及河流侵蝕地貌——河谷的基本形態(tài);綜合分析河流堆積地貌的形成過程,掌握各種堆積地貌的形態(tài)、分布地區(qū)。

2.過程與方法目標

加強對已有知識的運用、搜集、整理的能力;運用文字、錄像、地圖、風景圖片等資料,說明地理事物的特點或原因,進一步提高分析、歸納能力;通過開展小組討論,培養(yǎng)探究問題的能力以及合作學習的能力。

3.情感、態(tài)度和價值觀

進一步豐富學習地理的成功體驗,激發(fā)對地理事物進行分析、探究的興趣;做生活的有心人,學好對生活有用的地理知識;進一步形成積極參與教學活動,主動與他人合作交流的學習習慣;樹立物質(zhì)是運動的,事物是在不斷發(fā)展變化的辯證唯物主義觀點。

【教學過程】

導(dǎo)入新課:

播放電視紀錄片《話說長江》,觀看視頻的同時,觀察長江不同河段的地貌形態(tài)。

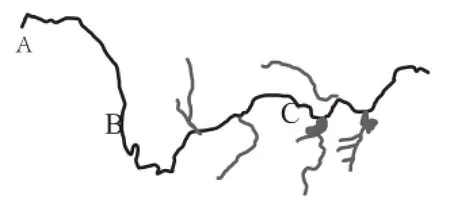

展示長江干支流圖:

從長江源頭出發(fā),坐上“求知”號輪船,開始長江之旅,欣賞長江不同河段的地貌形態(tài),探究其形成原因。

一、出發(fā):長江源頭(長江干支流圖A處)

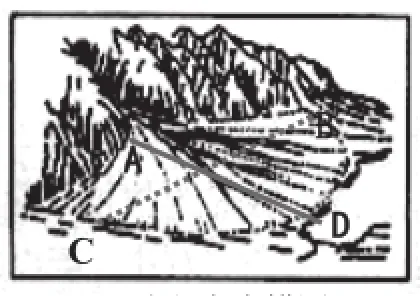

【自主學習】課本79頁第一段“沖積扇成因”

【合作探究】要求:1.個人先獨立思考1分鐘;2.小組合作交流;3.小組發(fā)言

沖積扇的特點(結(jié)合沖積扇的景觀圖和素描圖說明)

(1)沖積扇組成物質(zhì)的顆粒從頂端到邊緣怎樣變化?

沖積扇景觀圖

沖積扇素描圖

(2)沿AB、CD的地勢起伏高低狀況如何?畫出沿AB、CD剖面圖。

外力作用總結(jié)1:

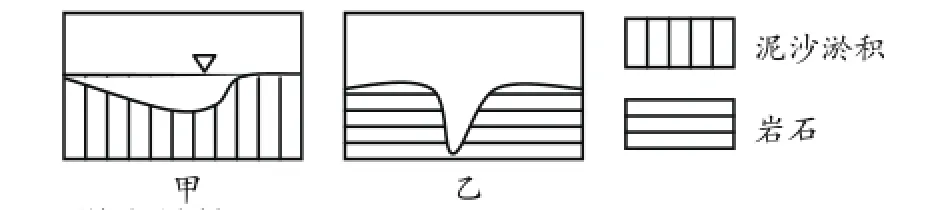

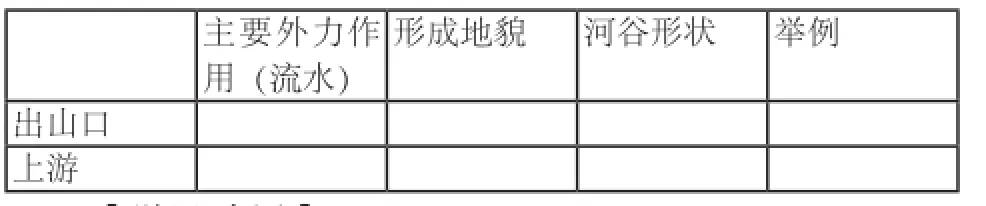

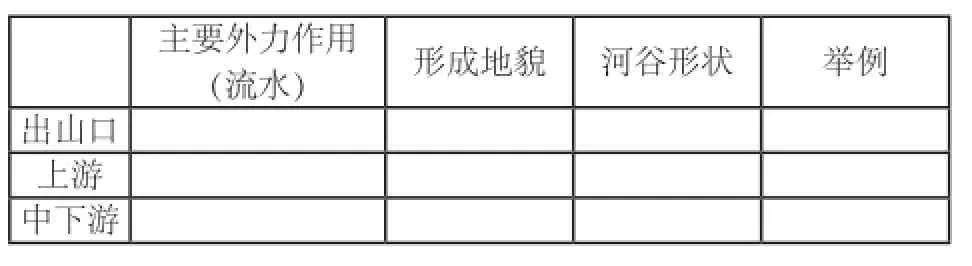

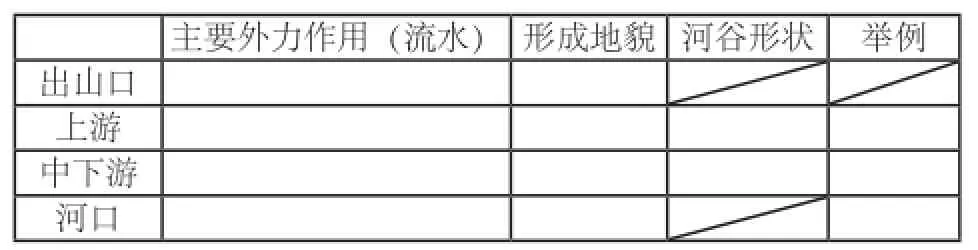

主要外力作用(流水)形成地貌河谷形狀舉例出山口

二、順江而下:長江上游

【合作探究】

要求:①個人先獨立思考1分鐘;②小組合作交流;③小組發(fā)言

ppt展示虎躍峽圖片

1.虎跳峽這種地貌形成與什么外力作用有關(guān)?

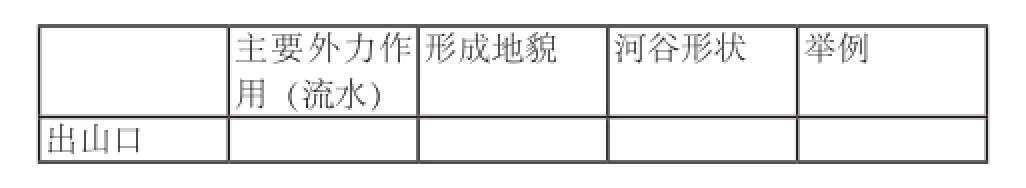

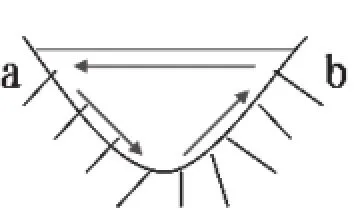

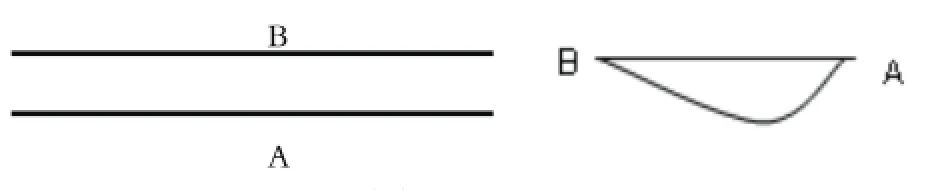

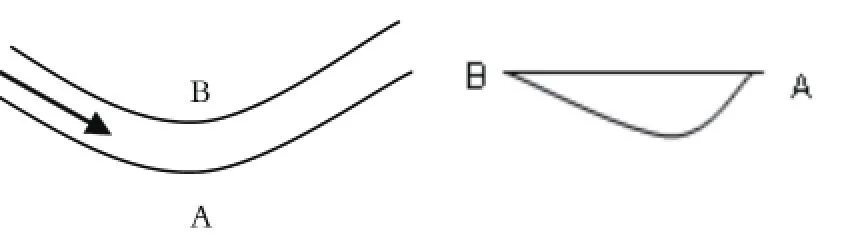

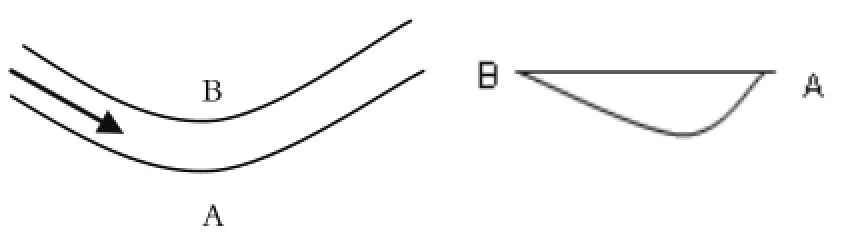

2.在這種外力作用下,虎跳峽的河床應(yīng)該會呈現(xiàn)什么形態(tài)?請你從投影中的甲、乙兩幅圖中選出最切合虎跳峽的一幅。

3.說出這種作用力的方向如何?

學生總結(jié)。

(1.主要受到流水的侵蝕作用。2.根據(jù)虎跳峽的流水情況,說明流水的侵蝕方向是向下的,我們把這種侵蝕叫下蝕。3.下蝕的結(jié)果是使河床不斷加深,逐漸形成了剖面為“V”字形的河谷。)

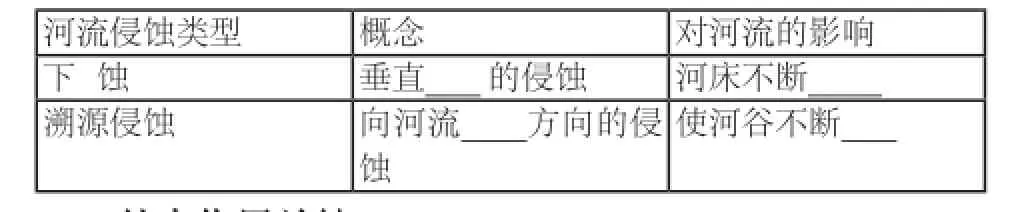

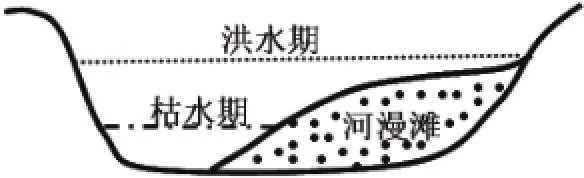

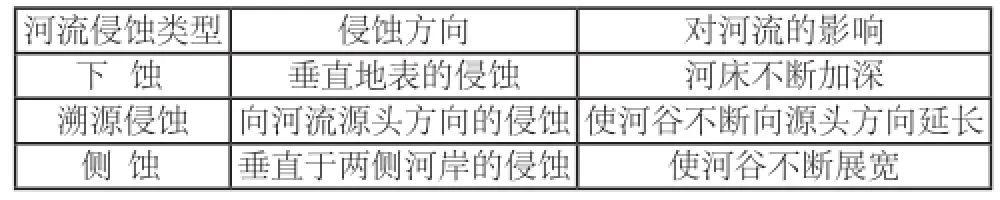

知識歸納1:河流侵蝕類型

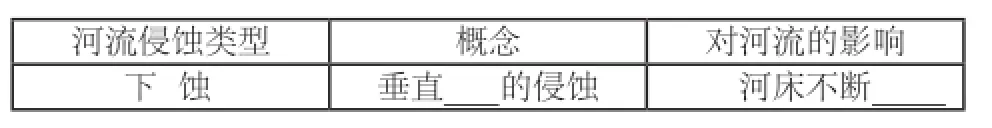

河流侵蝕類型概念對河流的影響下 蝕垂直 的侵蝕河床不斷

【合作探究】

要求:1.個人先獨立思考1分鐘;2.小組合作交流;3.小組發(fā)言

1.有人說虎跳峽在數(shù)萬年后不在現(xiàn)在的位置,可能嗎?

2.如果可能,會沿河道哪個方向移動?上游還是下游?

學生總結(jié)。

(1.在流水的不斷侵蝕下,下端較軟的巖層易受到侵蝕淘空,而上端巖層也會逐漸剝落,使得河谷不斷向河流源頭的方向移動。這種侵蝕成為溯源侵蝕。2.結(jié)果會使河谷不斷地向河流源頭延伸,使河谷不斷延長。)

知識歸納2:河流侵蝕類型

河流侵蝕類型概念對河流的影響下 蝕垂直 的侵蝕河床不斷溯源侵蝕向河流 方向的侵蝕使河谷不斷

外力作用總結(jié)2:

主要外力作用(流水)形成地貌河谷形狀舉例出山口上游

【學以致用】

試從內(nèi)外力作用分析長江三峽的成因?(課標要求:結(jié)合實例,分析造成地表形態(tài)變化的外力因素。)

內(nèi)力作用:地殼抬升

外力作用:流水下切(侵蝕)

三、順江而下:長江中下游

【合作探究】

要求:1.個人先獨立思考1分鐘;2.小組合作交流;3.小組發(fā)言

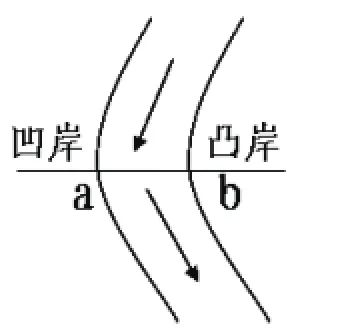

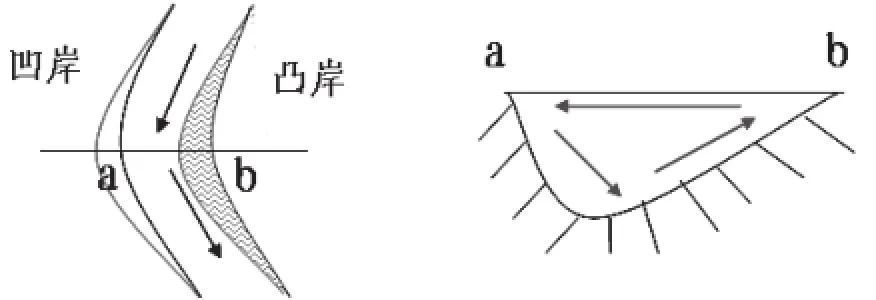

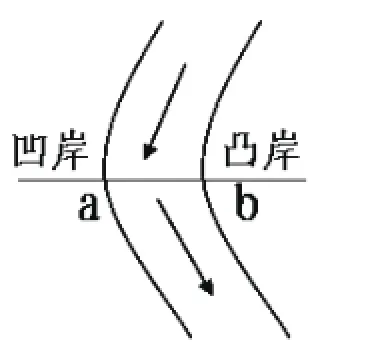

1.河流的凹、凸岸是如何確定的?

生活體驗:汽車在轉(zhuǎn)彎時,車上的人向哪個方向傾斜?

學生總結(jié)。

2.為什么凹岸侵蝕,凸岸堆積?

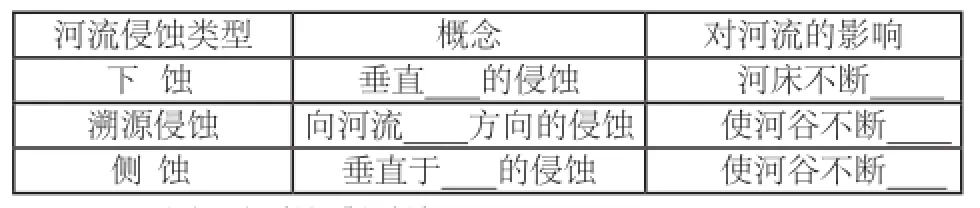

在慣性離心力的作用下,表層水流趨向于_____岸,而底部的水流在壓力的作用下,由_____岸流向_____岸,形成彎道環(huán)流,在彎道環(huán)流的作用下,凹岸侵蝕,凸岸堆積。

學生畫圖:在右圖畫出水流狀況,如圖所示。

3.從陡峭程度看,凹岸如何變化,凸岸如何變化?

學生畫圖:畫出ab兩岸的變化,如圖所示。

知識歸納3:河流侵蝕類型

不斷側(cè) 蝕垂直于谷不斷

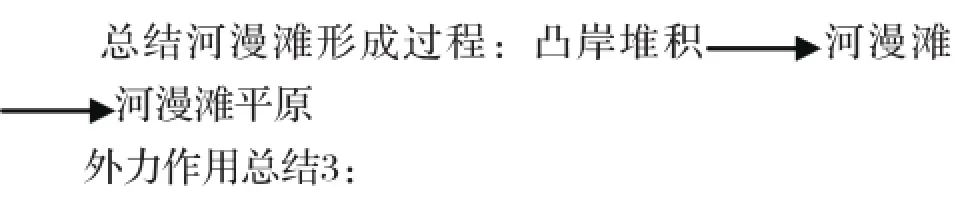

PPT展示河漫灘圖片:

主要外力作用(流水)形成地貌河谷形狀舉例出山口上游中下游

【學以致用】

試從內(nèi)外力作用分析渭河平原的成因?(課標要求:結(jié)合實例,分析造成地表形態(tài)變化的外力因素。)

內(nèi)力作用:斷裂陷落 ;外力作用:流水堆積作用

【學習對生活有用的地理】

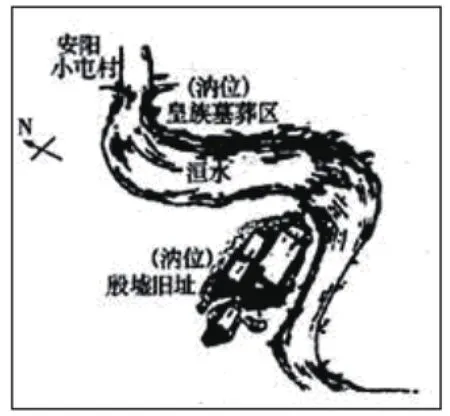

1.要規(guī)劃建設(shè)一小型城鎮(zhèn),在a岸還是b岸?

2.在a、 b兩點哪個地方建貨運碼頭更合適?

3.假設(shè)淘金應(yīng)在哪岸?學生總結(jié)。

(1.實例驗證:殷商時代的居住風水——“攻位于汭(音rui)”(汭:河水內(nèi)灣環(huán)抱處,即圖中的A岸凸岸)凸岸天然水面圍繞,可作防御之用;凸岸是沉積岸,有利于泥沙沉積、土壤形成。2.a(chǎn)岸,凸岸由于流速慢而易被淤塞,河床底部不斷堆積,逐漸形成河漫灘和河漫灘平原,不宜建碼頭。3.b岸)

【拓展應(yīng)用】

地轉(zhuǎn)偏向力和慣性離心力對河岸的作用(學生畫出河道狀況)

1.北半球中緯度地區(qū)平直的河道

只受地轉(zhuǎn)偏向力影響

2.赤道地區(qū)的河流

只受慣性離心力影響

3.南、北半球中緯度地區(qū)的河流

慣性離心力大于地轉(zhuǎn)偏向力

總結(jié):當?shù)剞D(zhuǎn)偏向力和慣性離心力對河岸的作用相沖突時,慣性離心力是主導(dǎo)。

四、順江而下:河口

【自主學習】課本79頁第3段

1.河口形成地貌

2.形成原因

【合作探究】課本79頁案例3

要求:1.個人先獨立思考1分鐘;2.小組合作交流;3.小組發(fā)言

思考:黃河三角洲以較快的速度向海洋擴展的原因。

學生總結(jié)。

(①河流輸沙量大②河流入海口處水下坡度小③入海口潮差小潮流搬運能力弱)

外力作用總結(jié)4:

主要外力作用(流水)形成地貌河谷形狀舉例出山口上游中下游河口

【學以致用】

從外力作用角度分析亞馬孫河口沒有形成三角洲的原因?

(①河流泥沙小②河流入海口潮流作用強③河流入海口處水下坡度大)

【總結(jié)歸納】1:

(1)河流侵蝕類型(學習要求:了解)

河流侵蝕類型侵蝕方向?qū)恿鞯挠绊懴?蝕垂直地表的侵蝕河床不斷加深溯源侵蝕向河流源頭方向的侵蝕使河谷不斷向源頭方向延長側(cè) 蝕垂直于兩側(cè)河岸的侵蝕使河谷不斷展寬

(2)主要外力作用(學習要求:理解)

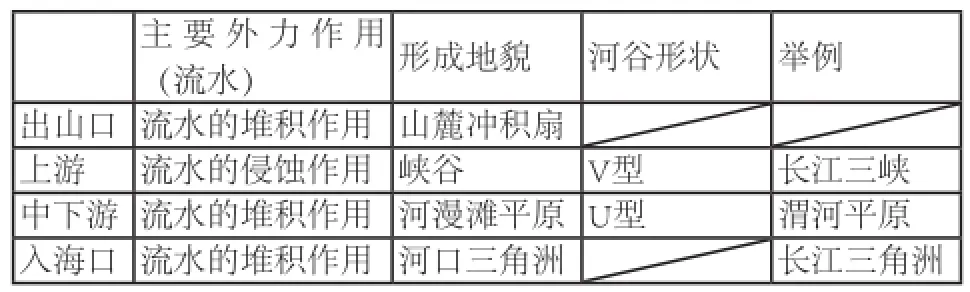

主要外力作用(流水)形成地貌河谷形狀舉例出山口流水的堆積作用山麓沖積扇上游流水的侵蝕作用峽谷V型長江三峽中下游流水的堆積作用河漫灘平原U型渭河平原入海口流水的堆積作用河口三角洲長江三角洲

【總結(jié)歸納】2:

(1)本節(jié)課按照課程標準的要求,你是否已經(jīng)掌握了本節(jié)課的內(nèi)容?(課標要求:結(jié)合實例,分析造成地表形態(tài)變化的外力因素。)

試從地質(zhì)作用角度分析渭河平原的成因?(斷裂陷落,流水堆積。)

試從地質(zhì)作用角度分析長江三峽的成因?(地殼抬升,流水下切。)

(2)針對教學難點(凹岸侵蝕,凸岸堆積)你是否已經(jīng)理解?

(在慣性離心力的作用下,表層水流趨向于凹岸,而底部的水流在壓力的作用下,由凹岸流向凸岸,形成彎道環(huán)流。)

(3)針對本節(jié)課的內(nèi)容,你還有什么疑問?

大膽質(zhì)疑,自然科學的進步需要質(zhì)疑,只有質(zhì)疑,才有進步。

【課后延展】

利用雙休時間組織一次家鄉(xiāng)的彌河之旅,實地考察和驗證。

【教學反思】

1.成功之處

(1)從小組合作探究過程來看,由于設(shè)計的問題針對性強,且難易適中,學生通過小組討論基本能解決提出的問題,同時小組討論熱烈,參與度高,效果較好。

(2)學生動手繪制圖像,變無形為有形,變抽象為具體,變難為易,很好的突破了教學難點。

(3)兩個表格(河流侵蝕類型和主要外力作用)很好的總結(jié)了本節(jié)主要內(nèi)容,易于學生掌握。

(4)學以致用環(huán)節(jié),通過舉例說明了長江三峽和渭河平原的成因,達到了課標要求的結(jié)合實例,分析造成地表形態(tài)變化的內(nèi)、外力因素。

2.不足之處

(1)課堂容量較大,教學節(jié)奏把握、時間控制上有難度。

(2)缺少實物模擬(如沖擊扇的成因?qū)嶒灒焕盟苎菔镜陌纪拱端鳎庇^形象有待改進。

(3)長江案例具有典型性,但遠離學生身邊,因此在教學過程中注意與身邊的實例相結(jié)合。

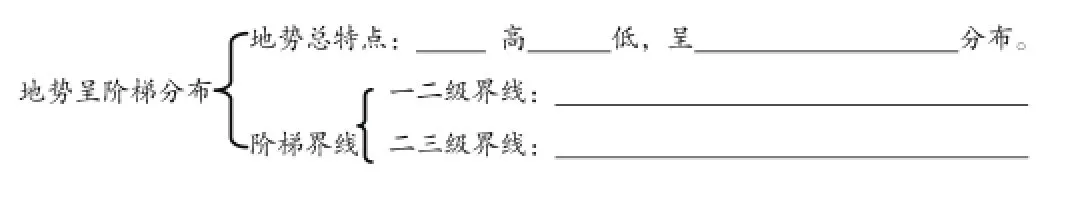

5.上面四幅圖中,能夠反映我國地勢特點的是

6.我國第二、三級階梯分界線上的山脈走向是

A.東西走向

B.南北走向

C.東北-西南走向

D.東南-西北走向

7.學生題: ____________。

8.本節(jié)課的主要內(nèi)容是: