技術創新及突出應用是城市勘測工作的主題

——2011年度優秀城市勘測工程評選項目綜合點評

肖建華

(武漢市測繪研究院,湖北武漢 430022)

技術創新及突出應用是城市勘測工作的主題

——2011年度優秀城市勘測工程評選項目綜合點評

肖建華?

(武漢市測繪研究院,湖北武漢 430022)

2011年度優秀城市勘測工程評選工作已圓滿完成,通過對推薦獲獎項目的分析、歸納,總結出技術創新促進了城市勘測行業的服務對象、服務內容、服務方式、技術手段等發生深刻變化。特別是在現代測繪基準體系建設、信息獲取技術、軌道交通測繪保障、地下三維建模及全景測量、規劃驗收測繪、基礎地理信息系統建設、基坑設計施工監測與樁基檢測、地質災害治理及安全性分析、環境工程地質、巖土工程勘察等十個方面取得了長足進步。提出城市勘測單位要抓住機遇加快發展,實現新時期城市勘測科學技術的全面應用與創新。

技術創新;城市勘測;優秀工程;綜合點評

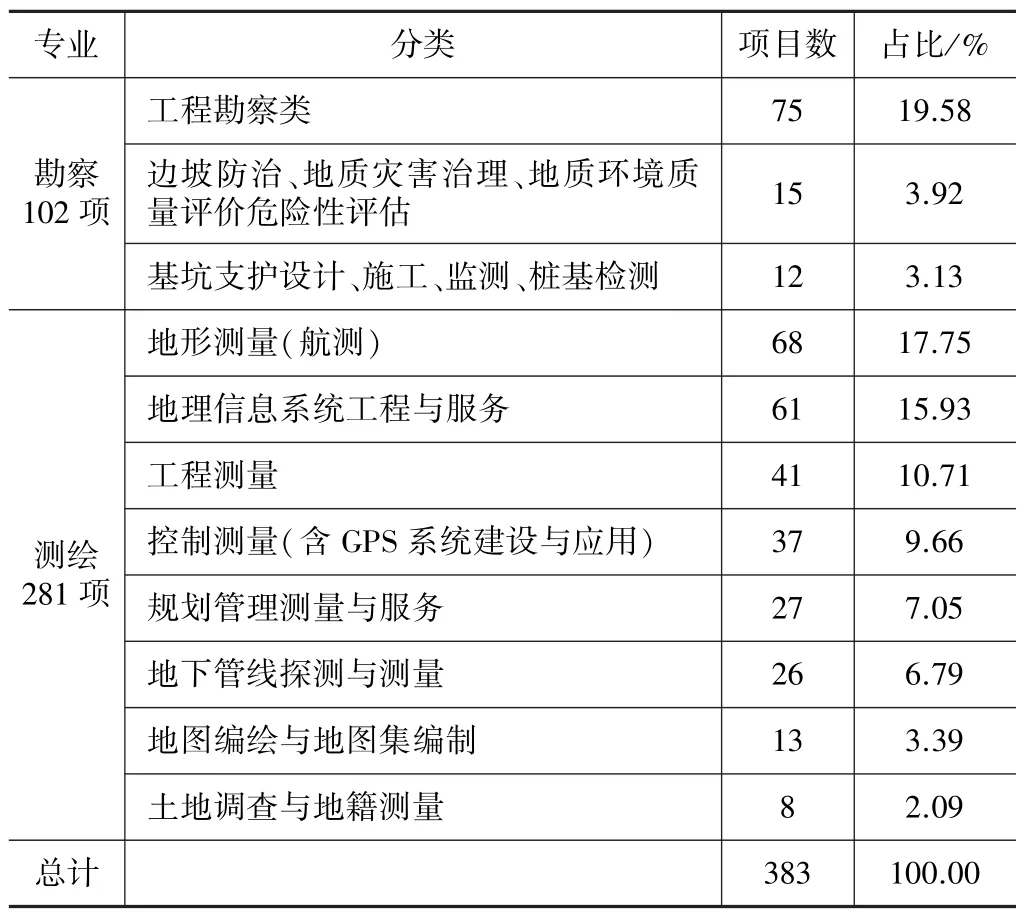

2011年度優秀城市勘測工程評優工作共收到全國80個城市勘測單位申報的優秀工程383項,其中,涉及測繪類281項占申報總數73.4%,涉及勘察類項102項占申報總數26.6%,如表1所示。通過初評、綜合評審,推薦獲獎數129項,占總申報項目的33.6% (規定為申報總數 33.3%),其中一等獎 13項,占3.39%,二等獎 39項,占 10.1%,三等獎 77項,占20.1%,另推薦表揚獎31項,占8.1%。在推薦獲獎129項中,一等獎13項,占推薦獲獎項目的10.08%,二等獎39項,占30.23%,三等獎77項,占59.69%。

2011年度優秀城市勘測工程評優項目統計表 表1

從評審情況來看,此次評優工作,申報的項目數量之大,工作程序之嚴,評審要求之高,參評專家之多,均超過了前幾屆。從整體上來看,此次獲獎成果集中體現了城市勘測行業在技術創新上取得的新進展,集中反映了城市勘測行業應用新技術取得的新成績,集中代表了城市勘測行業生產技術創新的新水平。

1 技術創新促進城市勘測行業實現“五大轉變”

此次評獎的一個突出特點就是凸顯了技術創新在促進城市勘測行業發展中的突出作用。近年來,城市勘測行業及各單位緊密結合城市建設、經濟發展和社會和諧不斷加強技術創新和服務保障,取得了長足進步,初步建立了信息化的勘測體系。勘測項目的規模、技術含量、質量水平都有了提升,體現了城市勘測“五大轉變”。

一是對象的轉變,城市勘測工作從面向專業部門、專業領域和專業人員到面向大眾提供社會化服務,應用領域擴展到與地理空間分布有關的許多方面;

二是內容的轉變,從標準化、專業化地圖服務為主向多方位、多樣化的地理信息服務轉變,更加強調分析、預測與輔助決策等功能;

三是技術的轉變,信息化勘測體系已初步建立,城市勘測從地面發展到空間定位與遙感、從單一技術演化為多種技術的集成融合;

四是方式的轉變,從提供靜態數據和資料到提供實時/準實時地理信息,從面對面的直接服務向快速的網絡化、流程化信息服務轉變;

五是主體的轉變,以前是以政府部門、事業單位為主體,現在市場化服務的提供變為以企業為主體。

2 2011年優秀城市勘測項目技術創新

通過對2011年優秀城市勘測推薦獲獎項目的整理、分析和歸納,可以看出推薦獲獎項目集中在現代測繪基準體系建設、信息獲取、軌道交通測繪保障、地下三維及全景、規劃驗收測繪、基礎地理信息系統建設、基坑設計施工監測、樁基檢測、地質災害治理和安全隱患分析、環境工程地質、巖土工程勘察等方面,技術創新及突出應用成為城市勘測工作的主題。

2.1 現代測繪基準體系建設

現代測繪基準體系作為城市空間數據的重要基礎設施,為城市各行各業與地理空間信息有關的活動提供了先進的、統一的空間定位基準。包括坐標系統建立、基礎控制網、CORS建設及似大地水準面精化。

(1)CGCS2000坐標系統建立

2008年國家測繪局2號公告,國務院批準自2008年7月1日啟用我國的地心坐標系—2000國家大地坐標系,英文名稱為China Geodetic Coordinate System 2000,英文縮寫為CGCS2000。2000國家大地坐標系是全球地心坐標系在我國的具體體現,其原點為包括海洋和大氣的整個地球的質量中心。2000國家大地坐標系與現行國家大地坐標系轉換、銜接的過渡期為8年~10年。

現有各類測繪成果,在過渡期內可沿用現行國家大地坐標系;2008年7月1日后新生產的各類測繪成果應采用2000國家大地坐標系。現有地理信息系統,在過渡期內應逐步轉換到2000國家大地坐標系;2008年7月1日后新建設的地理信息系統應采用2000國家大地坐標系。

石家莊市勘察測繪設計研究院建立了基于CGCS2000的石家莊城市坐標系統(該項目成果獲一等獎提名)。有效整合多家不同地方坐標系統的數據,統一了石家莊市的測繪基準,主要研究解決了中央子午線和投影面的選擇、坐標轉換參數的求解以及坐標轉換軟件的編制。集中有限財力、物力和技術力量維護石家莊城市坐標系統。推進城市地理信息資源的共建共享,為城市信息化建設打好基礎。該坐標系統的建立,對其他存在多地方坐標系統的城市在解決類似問題時,具有廣泛的推廣意義。

(2)基礎控制網測量及似大地水準面精化

城市高精度三維控制網建立及似大地水準面精化是一項重要的測繪基礎設施建設,它以現代大地測量技術為基礎,建立與國家空間數據基準框架相一致的基礎三維坐標框架。其主要目標是利用GPS定位技術、水準測量技術、現代地球重力場確定理論和方法,建立區域綜合性的空間地理數據基準框架;以三維、高精度、多功能的定位成果,為數字城市、國土房管、城市規劃、災害監測、交通監控等城市管理和各項經濟建設提供廣泛的測繪服務。

如大同市地理空間基準框架建設、福州市三維框架網及似大地水準面精化、南昌市市域基礎控制網測量、牡丹江市城市GPS二等控制網、漢中市C級GPS網及二、三等水準測量、庫爾勒C級GPS控制網的建立、荊州市二等水準網建設等

(3)連續運行衛星定位服務系統建設

城市連續運行定位服務系統(CORS)是“空間數據基礎設施”最為重要的組成部分,可以獲取各類空間的位置、時間信息及其相關的動態變化。通過建設若干永久性連續運行的GPS基準站,提供國際通用格式的基準站站點坐標和GPS測量數據,以滿足各類不同行業用戶對快速、實時和精確定位、導航的要求,及時地為城市規劃、國土測繪、地籍管理、城鄉建設、環境監測、防災減災、交通監控,礦山測量等提供位置服務。近年來大部分城市都建立了自己的城市連續運行定位服務系統(CORS),大大提高測繪精度、速度與效率,降低測繪勞動強度和成本。

如:柳州市連續運行衛星定位服務系統(4個參考站)、呼和浩特市連續運行參考站系統建設(10個參考站)、貴陽市連續運行(GPS)衛星定位參考站網絡服務系統(6個參考站)、安慶市CORS-GPS連續運行單參考站建設等。

2.2 信息獲取技術

信息采集是通過平板儀測圖、全站儀采集以及航空航天的手段獲取地形地貌等自然屬性,隨著經濟和社會發展的需要,信息獲取方式和空間發生了轉變:

(1)信息獲取從自然屬性為主到自然屬性和社會屬性并存

如北京市測繪設計研究院完成的“北京市房屋普查修補測及更新”(該項目成果獲一等獎提名)。該項目為北京市重點工程,投資規模大,總經費3 844.44萬元;覆蓋廣,覆蓋全市 1.6萬km2國有土地房屋;工作量大,內業處理圖元120萬個,關聯屬性300萬個,外業實測房屋5 208幢;技術水平高,海量房屋數據內外業數據處理與無縫銜接工藝先進;具有創新性,研發了房屋普查數據落地軟件和數據修改與對接軟件,并登記了著作權。項目建立了基礎測繪數據應用于主題地理要素建設模式,擴展了基礎測繪服務的范疇,建立了動態更新機制;推廣應用好,處理的300萬筆權屬交易數據在房屋管理、銀行貸款,法院辦案以及控制房價等方面得到有效應用。

再如中山市測繪工程有限公司完成的“中山市城市區建(構)筑物抗震性能普查”(該項目成果獲三等獎提名)。項目共完成普查建筑物共50 723棟,總建筑面積4 011.9萬km2,其中,重要建筑物面積1 299.8萬km2,占總建筑面積的32.4%。詳查建筑物總面積974.1萬km2,占總面積的24.28%。調查的建筑物抗震性能基礎數據已全部建庫,共有數據記錄50 723條。在充分收集整理現在資料基礎上,調查建筑物所處位置、建設單位、設計單位、施工單位、使用單位、建筑物用途、建造年代、建筑物高度、層數、面積、基礎形式、結構類型、工程造價、設防標準、抗震措施、建筑物受損狀態等;綜合評價抗震性能等級、使用狀況以及相應措施建議等,建立建筑物抗震性能基礎數據庫。根據普查數據庫,按照建筑年代、結構類型、房屋用途、抗震性能等內容進行了統計和分析,提出了建筑物抗震性能對策研究報告。

(2)從地面測量到地下隧道貫通測量

如上海市測繪院完成的“小半徑、大深度隧道貫通測量(青草沙輸水管線工程島域段第三方測量)”(該項目成果獲一等獎提名)。該項目測量任務由平面及高程控制網測量、隧道貫通測量及竣工測量等部分組成,其中最主要是隧道貫通測量。與一般地鐵隧道工程的貫通測量相比,區段長度長,深度大(約40 m)、小半徑圓弧多(2.5 km區段就有5個之多)、洞門預留空間小(2.5 km區段洞門只預留8 cm)等特點給本項目的貫通測量帶來了相當大的難度。

該項目主要完成了大深度高精度聯系測量、小半徑曲線隧道的高精度地下導線控制測量、非標準圓洞門中心三維坐標的精確求取和《隧道施工控制測量專用計算程序》的研制。

(3)從線劃采集到全景地圖采集

如武漢市測繪研究院完成的“武漢市高清全景地圖采集與建庫工程”(該項目成果獲二等獎提名)。自主開發了全景地圖采集車,并完成了武漢市2 200 km道路全景數據庫。實現了基于特征信息的魚眼照片拼接技術,探索了基于時間同步的全景數據采集模式以及全景數據無縫拼接技術完成了全景時空數據模型的設計與應用。

(4)從二維到三維城市仿真

如長沙市勘測設計研究院完成的“長沙大河西先導區城市仿真系統”(該項目成果獲三等獎提名)。通過三維場景整合平臺和城市仿真系統為城市規劃和設計服務。采用海量數據存儲、可視化管理技術,對多元多尺度數據無縫集成。將地形信息、遙感航攝信息、管網信息、規劃信息等多源數據集成在統一的地理空間框架上,實現了多源數據標準化。利用多源空間數據標準化處理流程,快速構建和更新三維場景。建立了有效的運行維護機制:建立了勘測院—建設單位—規劃局三層應用的格局,三個層次緊密配合,滿足城市三維規劃審批的要求。勘測院提供現狀三維數據、整合三維方案數據;建設單位提供三維報建方案;規劃局對三維方案審批。

(5)從單一測繪生產到規劃實施評價

如深圳市勘察研究院有限公司完成的“2008年~2009年度深圳市法定圖則現狀調研項目”(該項目成果獲三等獎提名)。對寶安、龍崗和鹽田區共13項43片法定圖則地區進行現狀調查。完成了土地利用現狀調查、建筑物現狀調查、公共配套設施調查、市政公用設施現狀調查、歷史文物與建筑風貌現狀及環境現狀調查及數據分析等工作,調查面積191.20 km2。

該項目充分應用“3S”信息化測繪新技術完成了現狀調查和分析研究工作,提供了從數據采集、數據處理、數據庫建設報告編寫等內容的信息化測繪新技術服務。利用多數據源融合技術、空間數據挖掘技術,完成空間數據分析。利用三維場景可視化技術,建立圖則地區三維動畫影像,提供真實、直觀的地面景觀影像,對提高法定圖則編制的水平和質量起到重要作用。利用基于數據庫的專題圖編制技術,實現了空間數據的可視化表達,有效縮短專題圖編制周期。

2.3 軌道交通測繪保障

城市軌道交通建設是目前各個城市特別是省會及經濟較為發達地區的中等城市建設的熱點,需要城市勘測單位全過程地提供測繪保障服務。無論是前期的地形測量、管線調查和基礎控制測量,還是軌道交通建設過程的施工測量和第三方監測,以及竣工驗收測量等都離不開勘測單位的服務。

如鄭州市軌道交通2號線工程控制網測量、長春地鐵1號線基礎控制測量工程、南京地鐵三號線及一號線西延首級控制網測量、貴陽市城市快速軌道交通一等高程基準控制網測量、北京地鐵16號線及海淀山后線控制網測量、天津地鐵5號線GPS控制測量、西安地鐵一號線地面控制測量、太原市軌道交通近期建設項目測繪工程、南京市地鐵“機場線”專項調查、北京市軌道交通亦莊BT工程第三方監測、深圳地鐵1號線續建工程第三方監測等。

特別是重慶市勘測院完成的“重慶地鐵一號線(一期)工程測量”(該項目成果獲一等獎提名),體現了城市勘測為軌道交通建設提供過程的測繪保障服務。該項目測量主要有:精密控制網建設、地形圖測量、地下管線、人防洞室測量、工程物探及規劃竣工測量。完成了汶川地震前后基準網穩定性分析,測量機器人的使用,“壁嵌式強制歸心標”控制點埋設新方法,三維激光掃描“云臺”測量技術,水平角測量“照準針尖法”配合過渡點三聯腳架法等。

2.4 地下三維及全景技術

加強對城市地下空間開發利用的管理,合理開發城市地下空間資源,是適應城市現代化和城市可持續發展建設的需要,通過三維的方法展示城市地下空間,城市勘測單位進行了有效的嘗試,開展了地下空間三維調查、地下管線三維可視化以及地下三維建模與應用等工作。

(1)地下空間三維調查

如杭州市測繪設計研究院完成的“杭州市地下空間三維調查方案研究”(該項目成果獲二等獎提名)。該項目針對當前城市地下空間管理現狀,提出了地理空間調查、采集與三維可視化表達與建庫一整套方法與標準,選取了5 km2區域進行了項目試驗,開發了地下空間三維可視化系統,滿足了規劃局管理要求,并結合杭州實際編制了《杭州市地理空間三維調查技術規程》(試用),對杭州全市全面開展地理空間數據采集與建庫具有指導與示范作用。

(2)地下三維建模與應用

如武漢市測繪研究院完成的“城市地下三維建模與應用研究”(該項目成果獲一等獎提名)。以GIS技術和三維虛擬仿真技術為依托,以城市地下三維模型數據和計算機網絡為基礎,以城市地下建設信息為管理對象,建立覆蓋武漢市域范圍的地下三維模型數據庫,研制開發“地下三維模型集成管理平臺”,集成和管理海量地上地下三維模型數據,實現城市地上地下三維模型一體化的在線集成展示、查詢與分析。通過深入了解地下空間和市政項目設計與審批的需求,開發“輔助規劃三維應用系統”,實現規劃方案多方案比較、空間分析等功能,輔助城市地下空間規劃審批,更好地為城市地下空間建設、管理和相關行業提供全方位空間信息服務。

(3)地下管線三維可視化

如常州市測繪院完成的“常州市地下管線三維可視化系統的研究與開發”(該項目成果獲一等獎提名)。該項目在UNISCOPE平臺的基礎上,進行二次開發,集成了常州市90 km2的精細三維和320 km2體塊模型,10多條道路1 248 km地下管線數據,創新的制定了《常州市地下管線三維可視化技術規程》,實現了三維管線的快速生成,完成了管線數據庫建設,通過地面影像和數字高程模型的透明設置技術,達到了三維可視化的目的。

(4)全景技術

如武漢市測繪院完成的“武漢市高清全景地圖采集與建庫工程”(該項目成果獲二等獎提名)。創新的實現了基于特征信息的魚眼照片拼接和數據采集建庫一體化技術,采用高清全景數據采集和數據庫建設及發布技術,建立了包含武漢市2 200 km的道路全景數據的城市高清全景地圖網站,日均IP突破6 000次,社會效益顯著。

2.5 規劃驗收測量新方法

城市規劃是城市公共政策的重要組成部分,嚴格依法行政,是新形勢下做好城市規劃管理監督檢查工作的具體體現。竣工規劃驗收測量成果報告是竣工規劃驗收的重要依據之一,測量報告準確與否,關系到規劃管理部門能否有效依法進行管理,關系到能否維護社會的整體利益及和諧穩定。為了確保竣工測量成果的準確和有效,城市勘測單位根據規劃管理要求的不斷提高積極采用新技術和新方法來保證規劃監督管理的實施。

(1)三維激光掃描技術

三維激光掃描測量技術與傳統測量技術相比有無法取代的優越性,如不受天氣限制、實時性、動態性、主動性、數據采樣率高、非接觸性量測、直接獲取高精度三維數據等。因此,該技術在人員無法到達的地點及測量區域結構復雜等情況下發揮了傳統測量模式無法比擬的優越性。

廣州市城市規劃勘測設計研究院采用三維激光掃描測量技術應用廣州新白云國際機場航站樓及附屬建筑規劃驗收測量(該項目成果獲二等獎提名),通過三維激光掃描后建立的竣工3D模型和建筑物報建階段的3D設計模型進行比對,突破了以往常規的建筑物竣工驗收測量方法,使外業數據采集由傳統的單點采集到點云獲取模式,數據量達到300 000點/s,極大地縮短了外業工作時間,提高外業工作效率。

(2)建筑物日照分析測量

《物權法》規定:“建造建筑物,不得違反國家有關工程建設標準,妨礙相鄰建筑物的通風、采光和日照”,對居民的通風、采光和日照進行了明確保護。城市勘測單位發揮技術優勢,測量建筑物之間的空間關系,為規劃管理和審批提供科學依據。

“億合現代城日照分析”項目(該項目成果獲三等獎提名)利用眾智SUV日照分析軟件,結合大連地區地理位置數據,對億合現代城日照情況進行了建模分析。采用了GPS技術、內業數據編輯技術,建立了三維立體模型,通過各種分析功能,得出了該項目建筑物的日照分析結論。成果為規劃審批、規劃調整提供了科學依據。

(3)三維竣工和實景技術

由武漢市測繪研究院完成的“城市建設工程規劃竣工驗收新型技術研究”項目(該項目成果獲三等獎提名)綜合集成了圖像配準與融合技術、GIS空間分析技術、三維可視化技術,研制了城市建設工程規劃竣工驗收系統,實現了B/S和C/S體系架構下的全景技術應用;研究了魚眼鏡頭的光學系統結構和成像模式,利用光源歸一的投影回歸法,解決了全景圖像與激光點云的數據匹配問題,采用角度逼近法,實現了全景圖像的量測;首次將全景激光測量技術和三維技術應用于規劃竣工驗收,制定了相應的技術方法和工作流程。該技術已應用于多個城市建設工程的規劃竣工驗收,具有顯著的社會和經濟效益。

2.6 基礎地理信息系統建設

基礎地理信息系統建設是一項基礎性工作,從2011年優秀勘測工程申報的項目來看,有61項占15.93%,主要涵蓋基礎地理、應急指揮決策系統、地下管線信息、生產與檔案管理信息系統以及地理信息服務等。如突發事故應急指揮決策系統、沈陽市基礎數據普查及建庫、漳州市城市地理信息綜合平臺(基礎地理信息平臺)、第16屆亞運會及第10屆亞殘會地理信息服務、長沙市排水管網管理信息系統建設、佛山“一環”管線動態信息化管理系統、西寧市綜合地理信息系統等。在服務政府宏觀決策、服務城市管理、服務重大工程建設、服務社會公眾等發揮了重要作用。

2.7 基坑設計、施工、監測、樁基檢測

(1)基坑工程

如“綠城·杭州西溪誠園B-14、B-16地塊項目基坑支護設計”(該項目成果獲二等獎提名),該設計方案充分考慮場地地質,開挖深度,周邊環境等因素,采用了鉆孔樁+漿囊袋注漿錨桿,鉆孔樁+鋼筋錨桿,鉆孔樁加內支撐以及雙排樁等復合支護方案。該方案采用了杭州市勘測院的發明專利——漿囊袋注漿錨桿技術,增強了軟弱土層錨桿抗拔力,在大面積軟土地基基坑支護上使用,避免了大規模設置內支撐,基坑支護工程領域中具有技術領先、創新地位,有良好的經濟效益和社會效益。工程施工竣工,各項錨桿抗拔力實驗及基坑監測數據,各項監測數據均表明基坑設計符合建筑物設計對基坑處理的要求,較好地控制了基坑變形,減小了對周邊環境的影響,為地下室土建施工提供安全作業環境。

再如“青島國際貿易中心基坑工程設計”(該項目成果獲三等獎提名),該設計高效整合了相關工藝的優勢特點,在坡頂臨建筑物區域創新性的分臺階設置微型鋼管樁和大角度預應力錨桿作為安全支護手段,并結合了噴錨防護技術。與原設計灌注樁方案相比節約費用600萬元,節約工期2個月,取得了很好的經濟及社會效益,并為地下室支護設計和施工積累了經驗。

(2)邊坡治理

如“盤龍谷文化城(一期)邊坡治理巖土工程勘察”(該項目成果獲二等獎提名)采用地面調查、鉆探、物探、槽探,現場原位測試、取樣、室內試驗等手段。投入的工作量大,符合國家規范要求,在外業工作的基礎上,建立各種邊坡模型,并分段分工況進行,邊坡穩定性分析評價。進行了不同地段不同邊坡治理方案評價和建議。所提方案評價和建議對環境友好,經工程驗證安全合理。

(3)樁基檢測

如“西荷花園(北區)1#~5#住宅樓樁基檢測”(該項目成果獲三等獎提名),該工程屬濕陷性黃土地區甲級建筑,地下水位較淺,施工條件較差。檢測單位深入施工現場,全面搜集有關資料,針對成孔成樁實際情況,制定了可靠有效的檢測方案,保證了檢測結果真實準確,對成樁質量作出了客觀評價。

2.8 地質災害治理和安全隱患分析

(1)地質災害治理

如“深圳市福田區梅林工業廢物處理站邊坡地質災害治理工程設計”(該項目成果獲三等獎提名),該滑坡治理工程規模較大,地質條件復雜,設計采用鋼筋混凝土格構梁+錨桿(索)的支護型式,即確保了邊坡安全穩定,又避免了大量削坡土方,同時節省了工期和造價。此邊坡匯水面積很大,為了避免雨水對坡面及雨水下滲對坡體造成不良影響,對此邊坡采取了以截、排、疏導為主的排水系統,效果很好。

(2)安全隱患分析評估

如“重慶市五童路小石壩高架橋安全隱患分析評估”(該項目成果獲一等獎提名),該項目主要是針對高架橋安全隱患進行了分析評估。融合了勘察、測量、橋梁檢測、結構驗算、三維地質建模、橋梁評估等多個專業綜合分析致災原因,相互印證、手段有效、論據充分、結論準確,為橋梁整體偏移病害成因判斷及合理決策提供了合理的依據,并在后續搶險施工中得到了驗證,保證了工程安全,為類似復雜應急搶險工作積累了成功經驗。充分體現了多專業協同配合在公共應急事故處理中的重要作用。

2.9 環境工程地質

如“廣州市規劃用地重點發展區-白云新城北部延伸區核心區及周邊地塊地質環境質量評價”(該項目成果獲一等獎提名),該項目體現了勘察工作如何在規劃階段有效規避或減輕因工程建設誘發次生地質災害。編制了規劃區砂土厚度等值線圖、松軟土層厚度等值線圖、覆蓋層厚度等值線圖、中微風化巖面埋深等值線圖等輔助圖,以及基巖地質圖、地質災害分布圖、工程地質分區圖、地質環境質量綜合評價圖等專題圖;對地形地貌、工程地質、水文地質、不良地質作用和地質災害、活動斷裂和地震效應等評價因子,引入模糊評判層次分析法和多因子分級加權指數和法,進行地質環境質量量化評價和分區,對不同區段的擬建建筑類型、地下工程開發利用、市政工程和開發強度等方面提出分析評價和建議,便于規劃設計人員理解和使用。

再如“沈陽市渾南新區環境工程地質研究”(該項目成果獲三等獎提名),該項目采用人工淺層地震手段對評價區及周邊地區主要斷裂構造的活性研究并預測了地震對評價區可能產生的影響;從防災和水域景觀建設全面評價了評價區場地建設的適宜性和穩定性。

又如“中新天津生態城西擴區濱海新區漢沽垃圾處理場地質環境影響專項勘查”(該項目成果獲三等獎提名),在全面調查、分析區域水文地質、環境地質條件的基礎上,采用了水文地質、工程地質調查、物探、水土分析等手段,查明了垃圾堆的物質組成、堆填現狀、及對周圍水、土的污染狀況及范圍,為中新生態城西擴區總體規劃中濱海新區漢沽垃圾處理場周邊規劃提供了依據。采用了室內土、水的常規實驗、地表水及潛水的COD、BODS、總氮含量的特殊試驗,土的氰化物、六價鉻、陽離子交換量特殊實驗,并采用了高密度電阻等手段進行了綜合勘查,提出了地下水、地表水、淺層土壤的規劃處理措施。

2.10 巖土工程勘察新技術

(1)市政工程

如“深圳市龍崗區北通道市政工程(K0+000~K6+300)(初詳勘、詳勘、施工勘察)”(該項目成果獲一等獎提名),該項目為當地重點建設項目,投資規模大,工點多(包括多座立交橋、跨線橋和隧道等結構)。場地地貌單元復雜,地面起伏大,最大高差126 m,第四系地層分布及性質復雜,下伏基巖巖性種類多,互層、夾層交錯分布,且有巖溶發育,場地構造復雜,巖體破碎,巖面起伏大。勘察技術要求高,時間跨度長,實施難度大(根據工程需要,提供了初勘、詳勘、補勘和施工勘察全過程的勘察技術服務)。勘察結合沿線地質條件和結構物的特點,分工點、分工段有針對性地采用了綜合性的勘察手段,準確地描述了各巖土層的分布,查清了沿線工程地質及水文地質條件,科學地劃分了隧道圍巖等級,提供了合理的巖土力學參數,對軟基處理、隧道開挖方法、邊坡支護和橋梁基礎選型等進行了科學的建議并均被采用。

(2)地源熱泵

如“福州海峽國際會展中心地源熱泵水文地質勘察”(該項目成果獲二等獎提名),該勘察結合工程地質勘察與水文地質勘察,先期進行地質鉆探,了解地下水類型、含水層分布、埋深、厚度、富水性、滲透性等情況;在地質鉆探的基礎上綜合布置了11個水文地質鉆孔,分別對第一、第二含水層進行試驗及觀測。進行了抽水試驗12次、回灌試驗4次,以了解含水層的水文參數;對地下水的水質、含砂量進行試驗,以判定地下水能否滿足直接進入水源熱泵機組要求;對地下水的水位、流速、流向、溫度進行長期觀測,通過統計后對其變化規律進行說明。綜合試驗及觀測的成果,對場地地下水資源的可開采性、水資源開采對環境的影響等方面進行評估,對允許開采量、地面沉降、地下水源污染提供數據及建議。

(3)規劃工程地質

如“天津市北辰區總體規劃階段綜合工程地質勘察”(該項目成果獲三等獎提名),該勘察是總體規劃階段的綜合勘察工作。為合理規劃利用土地,有效的規避不良地質環境提供依據。利用收集資料、地質調查、鉆探,原位測試,室內試驗等各種手段,調查了各種地下資源和土體利用情況,對區域綜合地質條件,地下水環境特征,地基土工程特性,主要環境地質問題(地面沉降)進行了分析論證。為區域規劃提供了可靠地地質建議。

3 城市勘測技術創新的發展展望

現階段城市勘測已經實現了模擬勘測體系到數字化勘測體系的轉變,正在建立并逐步完善信息化勘測體系。新形勢下城市勘測技術創新的整體目標是:適應建設“數字城市”、“智慧城市”對城市勘測的要求,在建設和完善數字城市地理信息空間框架的基礎上,努力建設“智慧城市”測繪地理信息基礎設施。其重點任務是完善數字地理空間框架、勘測保障公共平臺、地理市情監測、地理信息產業發展四位一體的總體布局,前兩項側重于建設,后兩項側重于服務。展望城市勘測的發展,將進入全方位、協同性、智能化的新時代。

劉經南院士在武漢市測繪研究院“2012院士講壇”作了“泛在測繪與泛在地圖的概念與發展趨勢”的報告。講解了關于測繪學科前沿發展的方向,提出了“泛在測繪與泛在地圖”這一新興的概念。泛在測繪體現人既是測繪產品創建(生產)主體,又是使用測繪產品的客體,強調人與物、環境的協調關系。泛在測繪的發展要求測繪的內涵和內容發生擴展性、協同性變化,測繪進入了環境認知、個性需求,地理域情全面、實時,協同性和大眾式監測的新時代。泛在測繪將促進人的觀念和生活方式的變革,將真正實現按需測繪的愿景。

王家耀院士5月4日在“中國工程院重大咨詢研究項目—中國智能城市建設與推進戰略研究分課題《智能城市測繪地理信息基礎設施》”啟動會上指出,智能城市測繪地理信息基礎設施建設一定要解決智能城市測繪地理信息在五個方面的問題:一是對城市應是透徹地感知,信息是全方位,信息不能是過時的,甚至是錯誤的,應能及時準確地感知;二是信息必須是全面互聯的,不管哪個部門、哪個單位的信息都應能夠互聯,公共信息必須能夠共享;三是信息必須做到深度整合,信息的提煉、融合、集成應該做到深度地整合,而不是孤立的;四是必須做到智能服務,不僅做到對政務服務,而且要延伸到為市民的各項服務之中;五是必須協同運作,就是信息的采集、加工、處理等部門要協同一起,解決其價值補償、利益等一系列問題。

國家測繪局副局長李朋德5月12日在“2012測繪地理信息科技創新論壇暨慶祝陳俊勇院士八十華誕學術報告會”的講話中指出,“十二五”時期測繪地理信息要在“構建數字中國、監測地理國情、發展壯大產業、建設測繪強國”的發展戰略基礎上抓好“一張網(地心動態三維大地網),兩張圖(系列地形圖和系列地情圖),三大平臺(數字城市平臺、地理國情監測平臺、天地圖服務平臺)”的建設,并大力做好科技支撐、人才支撐、管理體系支撐和地理信息產業支撐。重點開展八個方面的測繪地理信息科學技術攻關:一是科學理論、地理認知和知識表達;二是測繪基準的現代化以及三維動態;三是新型傳感器的采用;四是地理空間數據管理技術;五是地理信息快速更新方法;六是地理信息的三維可視化;七是新技術應用集成技術;八是新技術裝備研發。

城市勘測一定要牢牢把握難得的黃金戰略機遇期,集中智慧、凝聚力量、迎接挑戰、加快發展,實現新時期城市勘測科學技術的全面應用與創新。

Technological Innovation and Application is the Theme of the Urban Geotechnical Investigation&Surveying Works——The Selection Exercise of Outstanding Urban Geotechnical Investigation&Surveying Projects in 2011

Xiao Jianhua

(Wuhan Geomatic Institute,Wuhan 430022,China)

The selection exercise of outstanding urban geotechnical investigation&surveying projects in 2011 has already completed successfully.Through the analysis of recommended winning projects,this article summed up that the technological innovation promoted the profound changes of the city survey of industry in Service object、Service Content、Service Manner and technical means.Especially in the Modern surveying and mapping reference system、Access to information technology、Rail traffic mapping supporting、Underground three-dimensional modeling and Panorama measurement techniques、Planning acceptance of Surveying and Mapping、Basic geographic information system、foundation pit design、Construction and Monitoring、pile measuring、geologic hazards treatment and security analysis、environmental engineering geology、Geotechnical engineering investigation ten areas,technologies of geotechnical investigation and surveying have made considerable development.In this paper,the authors suggested that urban survey units should seize opportunities to develop rapidly and achieve the full application and innovation of science and technology of the geotechnical investigation&surveying in a new period.

Technological innovation;Urban geotechnical investigation&surveying;Outstanding Engineering Project;General Comments

2012—06—10

肖建華(1963—),男,正高職高級工程師,院長,全國優秀城鄉規劃設計獎評選組委會委員,長期從事城市勘測技術與行政管理工作。

1672-8262(2012)03-5-07

P205

C