理想主義教鞭

□ 本刊記者 陳沙沙

理想主義教鞭

□ 本刊記者 陳沙沙

盡管對于支教模式、效果有著各種質(zhì)疑,但始終有這樣一群人,在媒體的“溢美”或“捧殺”下,堅持走進普通而真實的支教生活,影響著他人,也尋找著自我。在沒有強制約束的支教體系中,志愿者成為“流水的兵”,有人默默駐守,也有人匆匆而過。

重返故地

“我學的專業(yè)很好找工作,可以不來支教,完全是受電視劇《血色浪漫》的影響。”徐喆聲音爽朗,有著山東人的豪氣。很難想象,這位樣貌稍顯老成的“85后”大男孩,竟是受了一部電視劇的“蠱惑”而踏上了支教之旅。

作為天津師范大學第十屆研究生支教團團長,2008年徐喆帶領(lǐng)7名隊員扎進了甘肅省定西市安定區(qū)饞口鎮(zhèn)常川村希望學校。

綿延的群山、貧瘠的土地、散落的人家,黃土高原自然天成的“天大地大”,沒有辜負徐喆“血色浪漫”的情懷,更讓他看到了西部大地最真實的一面,殘酷而動人。

定西素有“隴中貧瘠甲天下”之稱,除了盛產(chǎn)的土豆,就是黃土壘起的丘陵溝壑。偶爾下起零星的雨,都會順著傾斜的瓦,落到屋檐下的溝渠,夾帶著枯枝敗葉緩緩流進家家戶戶的水窖里,最終流進許多農(nóng)民的“飯碗”。

共青團有關(guān)中國青年志愿者扶貧接力計劃規(guī)定,專業(yè)成績達到一定標準的優(yōu)秀本科應(yīng)屆畢業(yè)生可以通過支教的方式,免去研究生初試筆試,直接參加面試。徐喆和隊員因此匯聚而來。

徐喆毫不諱言,50%以上的隊員是為了“保研”才參加支教的,但他堅持認為,這樣的初衷并不影響他們對教師崗位盡心盡力。

“眼見為實。看到這里的孩子每天步行兩三個小時上學,你就不忍心去糊弄,非得認真?zhèn)湔n、認真上課不可。”徐喆說。

隊員們的努力,證明他所言非虛。支教期間,每名隊員至少擔任1門主課和2門副科的工作量,每人每周教學量都達到15課時以上。

此外,因為他們的到來,學生們告別了冰冷的午飯,建起了小食堂;告別了沒有經(jīng)過消毒的窖水,蓋起了鍋爐房;孩子們也能夠跟著音樂做起課間操,過上屬于自己的“六一兒童節(jié)”。

作為團長,徐喆并不想用“初衷”來劃定不同的群體,但“純理想主義”的他還是發(fā)現(xiàn)了這其中的細微差別。

“就個人而言,我不單把目光盯在當老師上,還會多做家訪。”自從觸碰到定西“骨瘦如柴”的生存現(xiàn)狀,徐喆就開始通過網(wǎng)絡(luò)為更多的貧困學生聯(lián)系助學者。一年間,他家訪的足跡遍布了九華溝地區(qū)的每一座山,走訪了超過100戶學生家庭。

“從來沒有8個人一起去過。當然,有隊員提出不愿意家訪時,我很理解。那樣的山路畢竟很不安全。”

在支教之行結(jié)束數(shù)年后,徐喆再次來到定西,掛職擔任共青團安定區(qū)委副書記,主要負責希望工程、扶貧、招商引資、思想教育等工作。工作之余,他將大部分精力放在了“找捐助”上,以幫助困難學校或?qū)W生。

“選擇回到這里就是因為感情。支教雖然結(jié)束了,但對這個地區(qū)的關(guān)注還在繼續(xù)。”

自省之旅

在北京舞蹈學院的一間練功房內(nèi),一位來京參加夏令營的甘肅籍孩子正安靜地依偎在劉湘吟腿上。為了與自己的學生話別,劉湘吟沖洗出和孩子們的合照,在背面寫下了寄語。

與其他支教志愿者相比,劉湘吟的支教之行顯得利索與灑脫,也稍許令人費解。

2009年,不惑之年的她賣掉臺灣老家的房子,拿起背包,背上家當,不顧家人和朋友的質(zhì)疑,一個人踏上了充滿挑戰(zhàn)和未知的支教之路。

“城市中,每個人都需要掙很多錢去付很多帳單。這樣生活的人千百萬,多我一個不多,少我一個不少。”為了逃離被城市豢養(yǎng)的生活和一段備受打擊的感情,喜歡追求變化的她選擇用一次“深度旅行”來尋找自我。

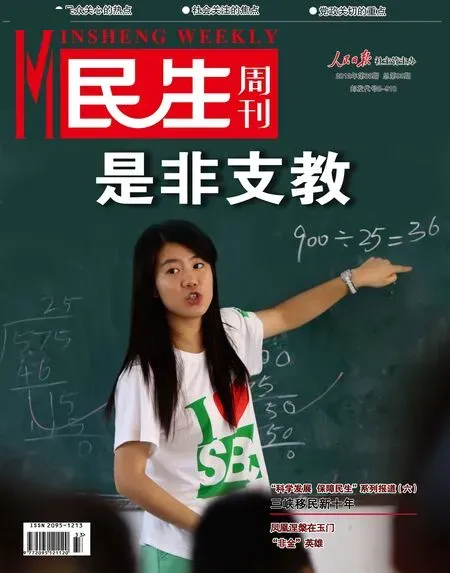

左圖:2008年,徐喆在甘肅省定西市常川村希望學校為孩子們授課。圖/受訪者提供

上圖:2008年,“驢友”果果(左二)為青海省果洛州大武鎮(zhèn)的孩子留了下來。圖/受訪者提供

三年來,劉湘吟輾轉(zhuǎn)于江西、陜西、云南、甘肅等地。在單打獨斗兩年后,她于2011年加入北京西部陽光農(nóng)村發(fā)展基金會組織的支教隊伍。

“團隊有團隊的優(yōu)勢,有培訓、有伙伴,還有補貼。” 劉湘吟笑言。當然,支教地區(qū)的山大溝深、交通不便、物資匱乏、信息閉塞曾讓在臺灣長大的劉湘吟難以適應(yīng)。

當有媒體將“兩岸使者”之類的贊美之詞放在她身上時,劉湘吟對記者坦言,“那都不是自己說的話。”

“其實90%的支教生活都很平淡,或者說是無聊。野菜吃夠了,野生動物看完了,很多人就離開了。”支教的3年,在每個駐留的地方,她經(jīng)歷了太多志愿者的“中途退場”。

除此之外,她另有感觸:“孩子們未必都純真,校長未必都公正,同事未必都團結(jié)。三年來,不止一位受教地區(qū)校長想利用我臺胞支教的身份,為學校謀求‘資助’。”

談到自己的收獲,劉湘吟感觸頗多。“沒有孩子卻學會了和孩子相處,不是教師卻感受了老師的職責,身為都市人卻體驗了鄉(xiāng)村的生活。最大的成長,就是更清楚我是怎樣的一個人,原來我也可以做一些事。”

“離開時,覺得臺灣怎么這么多毛病,現(xiàn)在卻想到了它的可愛面。”離家3年,如今劉湘吟已定好了返程日期。“反正我得掙錢,這三年都是往外掏錢,有點像傻瓜。”

自由者的逃離

“游弋于戈壁荒漠的春天,也便注定了是曇花一現(xiàn)的瞬間。也許至始至終,春天從未開始。”采訪中,果果如此解釋愛心家園“弋戈春天”的名字。2008年,它的解釋是“帶來暖暖的希望……”

果果姓任,80后,在朋友圈中是出了名的“逍遙派”,不喜歡被規(guī)劃的生活,總想著去尋朋問友,或云游天下。2008年3月,她卻在青海省果洛藏族自治州的大武鎮(zhèn)留了下來。

“去果洛只是偶然,因為喜歡藏區(qū),想要找個沒讓外人占領(lǐng)的藏地呆呆,單純地想近距離接觸藏文化。”果果對記者說起加入支教的偶然性。

那時,她加入了一個名為果洛“綠三源”文化中心的草根組織,專門收留一些沒有機會上學的孩子,為他們提供一些免費的基礎(chǔ)教育,并給予孩子及家人一些生活上的補給。

“開學”兩個月,一切都在有條不紊地進行。然而發(fā)起人麥齊的突然失蹤,將這個沒有民政注冊,沒有正規(guī)組織的草根打回原形。志愿者的補貼、學校的房租,承諾給孩子們的午餐都不得不停下來。

當?shù)氐牟刈謇蠋熞惨驗槟貌坏窖a貼相繼自謀生路去了。

“如果我離開,就沒有志愿者會留下來了。不是因為別的,只因為當時我的經(jīng)濟狀況稍微好一點,即使自己沒錢,也能借到生活費。”面對麥齊留下的“爛攤子”,有性格的果果成了團隊的“主心骨”。

對此,果果感到無措,動了不再管這些“沒譜的事兒”的念頭。但這個念頭在孩子們的眼神中,在捐助者的關(guān)注下“戛然而止”。

“身不由已,因為學生們需要幫助,而社會上還有很多人在支持這些孩子。他們需要一個渠道,我們當時正是那個渠道。”

最終,在北京從事義工研究的王鋼答應(yīng)借資7000元,幫助“綠家園”渡過眼前的困難。還有一位名叫“阿鐵”的女孩,不僅捐助了2000元作為活動經(jīng)費,還愿意去果洛免費支教。

2008年7月7日,“綠家園”更名為“弋戈春天”,愛心家園再次開園了。

然而,“無米下炊”的狀態(tài)并沒有得到改善。9000元的運轉(zhuǎn)資金與 “弋戈春天”正常的開銷相比,還是杯水車薪。“弋戈春天”的月需費用最低也要3000元。

“注冊NGO需要3萬元,還有機構(gòu)運作成本。”資金斷流、注冊NGO無望、無錢給孩子治病,重重壓力在短短兩個月間襲來。僅剩的一兩名志愿者也萌生了退出的念頭,甚至對果果的財務(wù)管理產(chǎn)生質(zhì)疑,直至引發(fā)了一場在“弋戈春天”博客上的辯論。

志愿者內(nèi)部的分化,讓果果第一次感到累。即使在博客上,她將每筆收支都一一做了記錄并予以公示,也難免給人留下口實,無法獲得更多的捐助。

從前,“弋戈春天”的博客除了記載學校的每一筆收入和支出,每一件物品的來源和去向,還有成員和愛心人士的互動交流。但現(xiàn)在,博客幾乎全成了果果一個人的獨白。

“我到底給他們帶去了什么?”果果常常會反問自己。面對果洛貧窮落后的現(xiàn)實,面對幾十個近乎流浪的孩子,果果認識到個人力量的渺小。面對“弋戈春天”這個“無底洞”,果果陷入迷茫。

2008年9月,“弋戈春天”開始四處奔波,為留下的孩子找“出路”。經(jīng)過努力,當?shù)亟逃块T和學校終于松口讓適齡兒童通過考試進入當?shù)匾恍 ⒍。辉僖詻]有戶口或?qū)W習成績差等借口拒絕孩子。

2008年9月,“弋戈春天”在內(nèi)外矛盾中暫停了自己的任務(wù)。離開果洛后,果果在博客中寫下了《舍不下的青海》。

“我雖然一直都是自由身,但心里總有‘逃跑’的感覺。我實在無力支撐了,不論金錢還是精神,都已經(jīng)到了底線……”

這說不清的“糾結(jié)”延續(xù)至今,磨掉了一個行者的自由。至今,果果仍保留著支教時的手機號碼,因為她知道,有那么幾個孩子會永遠記著這個號碼,即使他們?nèi)栽诓菰氜D(zhuǎn)。

2009年,劉湘吟與陜西省安康市紫陽縣瓦廟鎮(zhèn)老莊小學的學生一起游玩。圖/受訪者提供