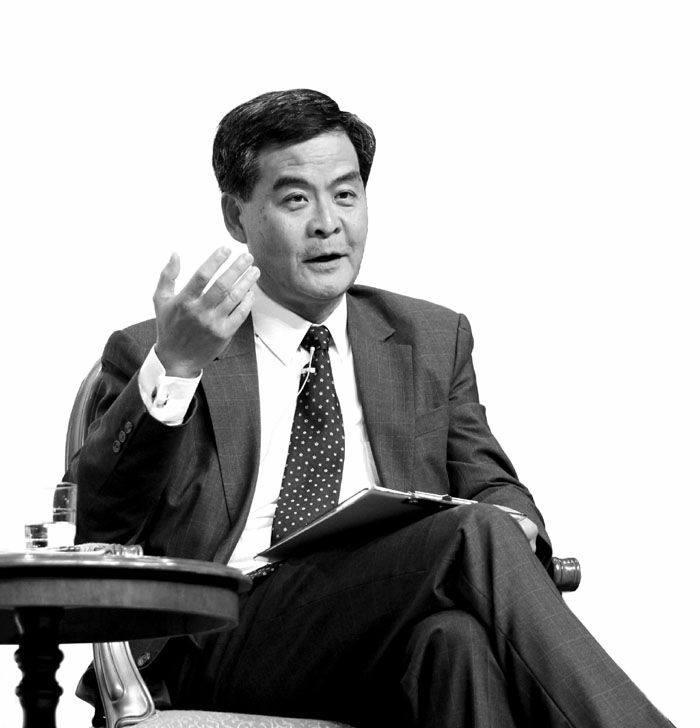

草根特首——梁振英

洪常理

今年7月1日,是香港回歸祖國15周年的日子,也是香港特區第四任行政長官梁振英走馬上任的日子。在香港,崇尚所謂“獅子山下的精神”,即從底層起步打拼的精神,推崇的是這樣的人:出身貧寒,勤奮努力,專業人士,事業有成。梁振英正是具有這種精神的人。本期,我們一起來看看是什么樣的成長歷程造就了梁振英的非凡人生。

少時艱辛編寫人生“軟件”

梁振英出生于香港底層家庭,身為警察的父親憑借微薄的薪金養活一家5口人。因無人照料,梁振英3歲就開始上學前班。每天早上媽媽會蒸上一鍋饅頭,小小的梁振英就帶著水杯和一個饅頭到學校去。午飯就是硬饅頭蘸著熱開水吃。媽媽常因此心疼得掉淚。長大一些,為了節省車錢,梁振英經常步行上學;為了補貼家用,他扎過塑料花;中學時,他因為吃不起學校飯堂,花不起兩毛錢巴士車費,需要來回步行一個多小時回家吃午飯。

對此,梁振英卻說:“我的家庭沒有條件讓我蹺起二郎腿做人,卻編寫了我的人生‘軟件。爸媽要求我們務實,不貪婪,做事光明磊落。爸媽這些要求亦是我做人處事的態度。”

父親:膝上報紙和拖手親情

梁振英的童年,雖然物質不多,但生活充實,他常說:“爸爸自小培養我看報和閱讀的興趣,我一生受用不盡。”

梁振英3歲的時候,父親抱他在懷里,教他讀用1元錢買回來的《工商日報》副刊。讀完后,再拿到報攤去補5毛錢換兒童報紙,看報上的漫畫。所以,梁振英的童年時代,課余時間都花在了閱讀上。當時正是梁羽生和金庸所寫的武俠小說大行其道之時,而他卻一本都沒有看過。因為“父母管教嚴厲,認為武俠小說屬于‘閑書之流,不準看,免得浪費時間。”沒看武俠小說,他倒把中國四大名著看了三本,除了對他而言太女性化的《紅樓夢》外。

梁振英祖籍山東,父親在梁振英年幼時就給子女講梁山好漢的忠義、孔孟的仁義道德。梁家三子女就讀同一學校,成績都很好,對師長又有禮貌。

除了學習,梁振英最常談及和父親之間的親情。他回憶說,爸媽生活樸素,一年只會上一兩次茶樓,其間令他印象最深刻的不是小孩子都愛吃的美味茶點,而是父親的手。“從西邊街警察宿舍到高升茶樓,要過好幾個街口,大概要走十幾分鐘。雖然路上的車不多,但阿爸還是將我的手拖得緊緊的,不完全是怕路上有差池。記憶較深的就是酒樓那條樓梯,并不是因為樓梯宏偉,而是因為拖著爸的手一級一級的走。爸的手很有力,兩代人拖著手上茶樓,感覺特別溫馨。”

長大后的梁振英留學英國,學成后放棄高薪職務,毅然返港。他說,“我可能看中文書太多了,受到中國傳統倫理觀念的影響,覺得父母年老了,應該多陪伴他們。”

母親:言傳身教自食其力

梁振英的媽媽不識字,但教育孩子卻有自己的一套,她常常教導孩子們:“假如自己有一口飯吃,要先看看其他人是不是也有一口飯。”也許就在母親的耳濡目染中,讓今天的梁振英對家國、事業都抱著強烈的責任感。

對于四十多歲“老來得子”生下的梁振英,母親從不嬌縱慣養,而是常說,“男孩子,吃點虧不打緊!”為了貼補家用,梁振英全家都在媽媽的安排下做塑膠花。當時11歲的梁振英是家里唯一的男孩子,上課之余負責搬運材料和塑膠花往返工廠。幾十公斤的材料常常讓他走走歇歇。到今天,他的右肩還比左肩寬。這是梁振英的第一堂人生課:不畏艱辛,自食其力。

“記得最后一次交完塑膠花后,母親將送花的最后一個袋子放入箱子收藏起來,說是要留給孫子。”如今梁振英教導子女時亦不忘拿出這件“傳家之寶”來撫今追昔。

在今年3月份宣讀競選宣言時,聚光燈下的梁振英提到了自己的媽媽,他說:“我扎腳(裹腳)的媽媽,擔幾十磅膠花,來回走二十多分鐘路到山寨廠的情景令我畢生難忘……成長的經歷令我深刻體會到:人窮志不短,香港就是這樣一步一步爬上來,成為國際一流城市。”說這些話時,他哽咽了,會場很多人也眼眶泛紅,掌聲經久不息。

平衡家庭關系扮好父職

梁振英不僅事業有成,而且在經營家庭上也非常成功,他的幸福家庭一直被旁人稱道,他的經驗也值得我們學習。

注重陪伴:力盡父職

今年春節前夕,正忙于參選香港第四任行政長官的梁振英頗為躊躇:一家人吃團年飯是家庭傳統。近幾年,因孩子們在英國留學,團年飯都在倫敦吃,一來一回最少要3天,還去嗎?“我內心確實掙扎了好一陣子,最終還是決定離開香港幾天。每年吃團年飯這個傳統,真舍不得打破。”梁振英對家庭的重視可見一斑。

在公務和應酬的夾縫里,梁振英堅持擠出時間,更多地與家人在一起。在香港名目繁多的酒會、典禮等應酬中,很少出現他的身影,有人因此說他“高傲”。他對此的解釋是,“家中有三個孩子,責任比較重。盡量在晚上陪他們做功課、聊聊天,早上只要我沒有早餐會,又在香港的話,我就開車送他們去上學。中國有句話‘忠孝兩難全,我覺得親情還是很重要的。其它職務可以缺席,做爸爸不能缺席。”直到孩子們紛紛留學去了,梁振英才重現應酬場所。

親子旅游:感悟生活

熱愛家庭的梁振英,每逢學校放長假,都會陪同家人出外旅行。他說:“放假去旅行是最好的松弛,且可以培養感情。前年我們去了新西蘭看鯨魚、螢火蟲;去年去了非洲大草原,看長頸鹿、看野象。”

2004年圣誕節,他們一家在馬爾代夫度假,正好遭遇南亞發生海嘯。逃過一劫的梁振英反倒覺得頗有收獲,他說:“幾日幾夜,整個島上沒電沒水,500多名來自不同國度的游客同命相憐,彼此關懷、互助。孩子也明白了大自然的威力和人類的渺小。這是一次難得的體驗,讓孩子們明白在災難中要顧及他人的需要。”

品格培養:先于學業

梁振英的三個孩子如今都在英國名校讀書,成績出色。“我對子女要求甚為嚴格,但不過分苛求學業成績。”梁振英說,“學業成績并非首要,反而做人的原則、方向更重要,讓他們懂得平等公正,養成正確的待人接物態度等,這些都不能馬虎。”

梁振英的家教理念是“身教重于言教”。他不行體罰,不重獎勵,但注重日常生活中的身體力行及無間溝通,讓子女以父母為榜樣,建立正確的人生和價值觀。

幼吾幼:教育先行

梁振英不愛參加應酬出了名,但香港天文臺前臺長卻說:“他一向少應酬,但只要與母校有關,就是蚊型(小型)活動,即便沒有宣傳價值,他都樂意出席,為同學打氣。”其實,這正是梁振英重視教育的體現。

天水圍地處香港西北部,是香港下層社會居民的聚居地。梁振英很早就開始關注天水圍的困難,多次去實地了解。2008年開始,以梁振英為主席的香港專業聯盟提供費用,安排天水圍社區的中學生暑假去各大專業事務所“實習”,此舉讓孩子們步出了“圍城”,開闊眼界,看到向上的希望。

梁振英把對香港青少年未來的思考納入到對香港發展的宏觀思考中去。近年來,他定期在報章上撰文,他說,這些文章“是思考香港的未來,也是在思考香港青少年將來的處境,這些青少年,有你的子女,也有我的子女”。

責編:肖云