專訪中國外文局局長、中日友好二十一世紀(jì)委員會中方委員周明偉以文化交往增強(qiáng)國民互信

羅先勇 王新玲

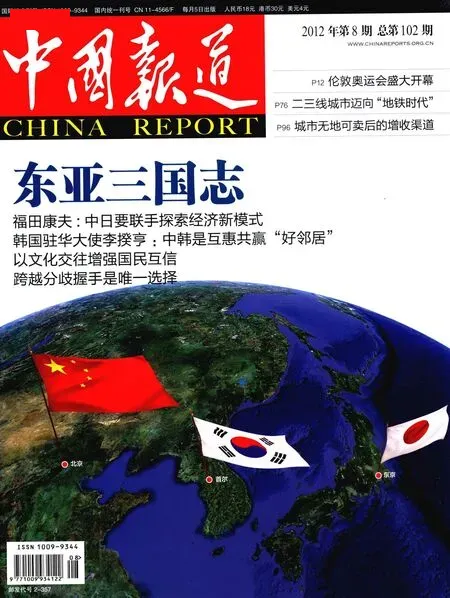

如今,中國經(jīng)濟(jì)地位和國際地位迅速提升,中日韓三國經(jīng)貿(mào)依存度日趨增強(qiáng),美國調(diào)整戰(zhàn)略重返太平洋。在此背景下,東亞國家之間的文化交往與民間互動意義尤為重大。為了更深刻地理解文化交往在其中的角色與作用,本刊記者專訪了中國外文局局長、第五屆中日友好二十一世紀(jì)委員會中方委員周明偉。20年前中韓建交的1992年,時任復(fù)旦大學(xué)校長助理、外事辦主任的周明偉見證了復(fù)旦大學(xué)韓國研究中心(我國第一個專門研究韓國的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu))的成立;20年后的今年7月,中日關(guān)系面臨日趨復(fù)雜而微妙的嚴(yán)峻形勢,他策劃在日本舉辦“美麗中國 美麗日本”紀(jì)念中日邦交正常化40周年主題圖片展覽暨同名畫冊首發(fā)式,讓兩國國民去感知對方國家的人文之美、自然之美、交流之美,引導(dǎo)和激發(fā)中日兩國人民面對問題與困難,增加互信,真誠合作。

中國報道:中日韓三國既有源遠(yuǎn)流長的交往歷史,又在歷史、領(lǐng)土等敏感問題上有著復(fù)雜的情緒。您如何看三國間關(guān)系的特殊性?

周明偉:首先,中日韓都是東亞地區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)體,都是地區(qū)發(fā)展和交往中的重要角色。三國經(jīng)濟(jì)規(guī)模合計占據(jù)亞洲經(jīng)濟(jì)總量的70%。中國現(xiàn)在是世界第二大經(jīng)濟(jì)體,日本曾是亞太第一大經(jīng)濟(jì)體和世界第二大經(jīng)濟(jì)體,目前仍是全球最重要的經(jīng)濟(jì)體之一,中日韓之間的經(jīng)濟(jì)合作,不僅影響三國經(jīng)濟(jì)本身,也影響著東北亞地區(qū)甚至更廣遠(yuǎn)的關(guān)系。

其次,三國間的關(guān)系都有一定的敏感性,都分別涉及一些重要政治議題和歷史遺留問題。能否處理好這些敏感問題,直接影響三國間的政治互信與合作發(fā)展。

再次,三國同太平洋彼岸的另一個大國、國際政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系中最重要的角色之一——美國有著復(fù)雜、多樣、重要的聯(lián)系。日本和韓國在政治、外交、軍事、經(jīng)貿(mào)等方面以某種條約的形式同美國保持著密切聯(lián)系,中國是美國在亞太地區(qū)最重要的合作伙伴。三國關(guān)系的發(fā)展都直接或間接地受到其同美國關(guān)系的影響,受到美國在東亞地區(qū)歷史和現(xiàn)實利益的影響,這也增加了三國合作與發(fā)展的復(fù)雜性。

最后,三國的文化有著深厚的歷史淵源和共通性。日韓學(xué)者均認(rèn)同本國的文化淵源與東方文化的主流——儒家思想有關(guān)聯(lián),有學(xué)者稱其為“同根同源”。

中國報道:您如何評價這些年我國官方和民間圍繞中日、中韓關(guān)系所做的文化交流工作?目前看來,我們的最大優(yōu)勢和成績是什么?

周明偉:中日、中韓關(guān)系發(fā)展中,廣泛的經(jīng)貿(mào)合作始終是主角。與經(jīng)貿(mào)合作相比,國民文化交往還有巨大的發(fā)展空間,需要更充分地發(fā)揮文化交往的軟力量,來解決因經(jīng)貿(mào)合作快速發(fā)展而產(chǎn)生的一些摩擦,或是經(jīng)貿(mào)合作本身解決不了的問題。

由于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,以及在區(qū)域經(jīng)濟(jì)政治合作中權(quán)重的變化,部分國際民眾和少數(shù)決策者中產(chǎn)生了對中國的不信任、中國強(qiáng)大后的不確定感甚至“中國威脅論”,這些都需要發(fā)揮人文交流的作用來消解問題,增強(qiáng)溝通。就這個意義來說,文化交往在雙方關(guān)系中的作用不可替代。

中日關(guān)系的主流是友好、交往和合作,但仍然面臨著許多嚴(yán)峻的問題。中國外文局剛剛編輯出版的《美麗中國 美麗日本》中日雙語主題畫冊,以圖片的形式呈現(xiàn)40年來中日兩國關(guān)系中重要的瞬間。選擇這個角度,不是回避中日之間的嚴(yán)峻問題,而是期望啟發(fā)兩國民眾看到友好因素在中日關(guān)系中的重要性和對未來的意義。這個選題方向得到了中日友好人士的高度評價。

中國報道:6月20日,《中國日報》和日本非營利民間團(tuán)體“言論NPO”發(fā)布了一項共同實施的調(diào)查結(jié)果。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,有84.3%的日本受訪者對中國“印象不好”。您如何看這一調(diào)查結(jié)果?我們應(yīng)如何應(yīng)對這種輿論環(huán)境?

周明偉:我們當(dāng)然應(yīng)該看到這些數(shù)據(jù)具有一定的客觀性,是民眾情緒的反映,并充分理解國民情緒對兩國政治互信、兩國關(guān)系和平穩(wěn)定發(fā)展的重要性。可以把調(diào)查結(jié)果看作正確處理中日關(guān)系的重要參數(shù),指導(dǎo)我們更有針對性地開展對日工作,解決因為國民信任變化而引發(fā)的國民情緒變化問題。

同時,我們又要以客觀理性的眼光來看待這些數(shù)據(jù)。判斷一個國家的國民對另一個國家的情緒是個相當(dāng)復(fù)雜的問題,換一個時空環(huán)境,可能就會有不同的答案。很多情況下,受訪者更容易受到兩國即時關(guān)系或本國政治氣氛的影響,這種情況下測得的數(shù)據(jù)不一定是準(zhǔn)確的,就像我們在日本政治人物參拜靖國神社或在釣魚島問題后測試中國國民是否喜歡日本,是同樣的道理。

而兩國的政治家則應(yīng)該擔(dān)當(dāng)起引導(dǎo)民眾情緒的角色,鼓勵民眾以更加積極和長遠(yuǎn)的眼光看待中日關(guān)系,不能簡單地為情緒所左右,甚至任其影響政策判斷。中日關(guān)系的基本事實是兩國互為最重要的貿(mào)易伙伴,經(jīng)貿(mào)的相互依存直接影響著兩國經(jīng)濟(jì)和民眾生活,這不是“情緒”能夠左右的。兩國“一衣帶水”的地理位置更是客觀存在,以理性的心態(tài)、長遠(yuǎn)的眼光以及更高的起點(diǎn)來看兩國關(guān)系的發(fā)展,不只事關(guān)眼前,還關(guān)系到世世代代。中日關(guān)系不應(yīng)該也不允許處于一種不友好的狀態(tài),這是雙方都承受不了的。

中國報道:目前,韓國僑民在北京、上海、青島等地都有了相當(dāng)?shù)臄?shù)量,他們積極融入中國社會。韓國總統(tǒng)李明博年初訪華時也表示,韓方期待同中國建立更緊密、更強(qiáng)有力的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。您如何看中韓兩國關(guān)系的特點(diǎn)以及兩國在文化方面的交流?

周明偉:1992年8月,中韓正式建交;同年10月,復(fù)旦大學(xué)建立了我國第一個韓國研究中心,我參與了整個籌建過程,并在此后的20年有幸見證了中韓關(guān)系的發(fā)展。

中韓建交初始,經(jīng)貿(mào)合作是兩國交往主要內(nèi)容,在貿(mào)易投資、科技項目合作等領(lǐng)域,速度之快、內(nèi)容之多在雙邊交往中并無先例。今天,中韓兩國互為重要的貿(mào)易伙伴,并且保持著較好的發(fā)展勢頭,這種發(fā)展不斷推動著兩國政治、文化合作和民間交流的發(fā)展。兩國相互長期居住的僑民數(shù)量巨大,他們?nèi)谌氘?dāng)?shù)厣睿蔀楫?dāng)?shù)鼐用竦囊徊糠郑涸谌A居住的韓國民眾認(rèn)同中國的生活方式和生活質(zhì)量,在韓居住的中國民眾也是如此;中國和韓國的影視劇和影視明星,在對方國互有市場和影響力,這些在中國的對外雙邊交往中并不多見。

當(dāng)然,中韓兩國在投資、貿(mào)易和尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)方面,都面臨著一些新難題,需要去拓展解決。在增強(qiáng)國民情感、國民信任以及對兩國關(guān)系重要性的認(rèn)識和對對方文化的認(rèn)同等方面,也還有很大的發(fā)展空間。中韓之間的一些歷史和現(xiàn)實問題以及在突發(fā)事件和日常交往中顯現(xiàn)出來的問題更需要我們認(rèn)真研究,高度重視,并能趨利避害,求同存異。

中韓關(guān)系的重要性還表現(xiàn)在它對地區(qū)穩(wěn)定與和平的意義。用積極、謹(jǐn)慎和建設(shè)性的態(tài)度處理好東北亞地區(qū)特別是朝鮮半島問題,既是發(fā)展中韓關(guān)系的歷史性使命和責(zé)任,也是中韓關(guān)系的生命力所在。