動態驗證法在重瞼術切口線設計中的應用探討

胡煜 嚴志 卓田

重險術是國內整形外科最為常見、也是極易造成醫療糾紛的手術之一,究其原因多為重瞼術后常見并發癥一兩側重瞼不對稱所致。特別是許多剛開始獨立手術的年輕大夫,更易出現這種并發癥。筆者在長期臨床手術實踐中,通過觀察、比較,總結出~種簡單實用、能有效規避此并發癥的重瞼術切口線設計方法,筆者依其特征暫命名為動態驗證法,現總結如下。

1材料和方法

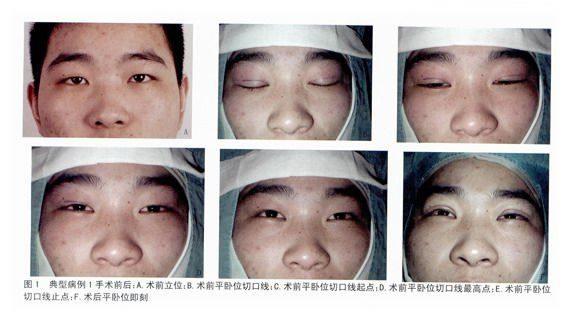

2010年1~6月,筆者共對103例施行重瞼術患者采用動態驗證法設計重瞼切口線,其中男15例,女88例,年齡16~30歲,平均24.5歲。筆者總結的用于重瞼切口線設計的動態驗證法具體操作步驟如下:先以重瞼術切口線經典設計方法設計切口線,滿意后囑患者睡眠式閉瞼,術者將一手指放在患者的鼻部正上方20cm,并靠近鼻尖處,矚患者雙眼睜開注視術者指尖,術者指尖沿患者鼻部縱軸從鼻尖至額部做緩慢的移動,同時不用牙簽壓切口線,在指尖移動過程中,患者的眼睛實際上完成了由睡眠式閉瞼至微微睜開、再睜開至最大的動態過程。術者在患者眼睛完成以上動作時,可清楚、直觀地觀察到兩側標記的切口線從開始的直視下完全可見、漸漸過渡到內眥處的起點被掩蓋、再到切口線慢慢消失、最后基本隱藏于上瞼生理皺褶中的眼睛由閉合到張開的完整動態過程。

術后隨訪時間為80~110天,主要觀察雙側重瞼寬度和長度是否一致,以寬度相差1mm和/或長度相差2mm為陽性觀察指標。

2結果

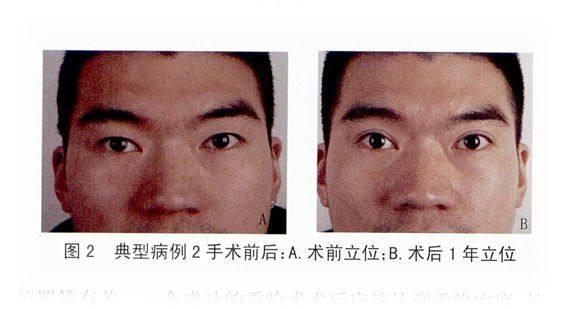

103例患者術后隨訪,僅2例雙側重瞼寬度相差≥1mm(1.9%),3例兩側重瞼長度相差≥2mm(2.9%)。典型病例治療情況見圖1、2。 3討論

整形美容手術中,術前設計是手術能否順利開展并圓滿完成的關鍵,而術前設計的重中之重是切口線的設計。重瞼術術后重瞼寬度、長度一般與切口線、切割技術、固定瞼板的位置等有關。一個成功的重瞼術術后應該達到重瞼寬度、長度合適、對稱,重瞼線弧度與其上瞼灰線弧度及臉形相稱等基本要求,因此,重瞼切口線的設計對重瞼術而言顯得較為重要。可以說術前設計好對稱、流暢的重瞼切口線是重瞼術成功的第一步。

重瞼術切口線經典設計方法是患者睡眠式閉瞼,以龍膽紫于上瞼中央距上瞼緣7mm左右處標記最高點,經此最高點以虛線標記所需切口線,然后術者以牙簽輕壓設計虛線中央囑患者睜開雙眼并平視,模擬術后形成的重瞼形態,觀察此時重瞼線的寬度,弧度和長度并兩側對比,滿意后以實線描畫確定切口線。

筆者在長期臨床手術實踐中,通過觀察、比較,總結出的動態驗證法和經典設計方法比較,具有簡單實用、能有效規避重瞼術術后重瞼不對稱并發癥,其主要優勢體現在可以讓術者在設計重瞼切口線后清楚、直觀的比較雙側重瞼切口線的起點、最高點、弧度以及止點的對稱情況,從而準確判斷設計的重瞼切口線是否存在偏差,并及時調整,有效規避醫療糾紛的發生。

術后隨訪發現采用動態驗證法設計重瞼切口線發生雙側重瞼寬度相差≥1mm、雙側重瞼長度相差2mm的發生率分別為1.9%和2.9%,明顯低于經典設計方法,這可能與經典設計方法的不足有關:術者僅觀察患者雙眼睡眠式閉瞼和睜眼平視兩個相對靜止狀態時的重瞼對稱情況,且術者用牙簽輕壓設計虛線中央囑患者睜開雙眼平視的過程中,雙手輕壓的力度和角度很難保證完全一致,因此,既不能完整再現患者術后重瞼隨上瞼提肌活動的動態過程,又可因術者輕壓力度和角度的不一致而導致觀察誤差。

通過103例的初步觀察,筆者在長期臨床手術實踐中總結出的動態驗證法設計重瞼切口線具有簡單實用,并可明顯降低重瞼術術后重瞼不對稱的發生率,從而有效規避醫療糾紛的發生,值得廣大整形外科大夫,尤其是年輕整形外科大夫的借鑒使用,至于該方法中是否存在其它不足,還有待更深入的觀察和研究。