臺靜農啟功的翰墨情誼

許禮平

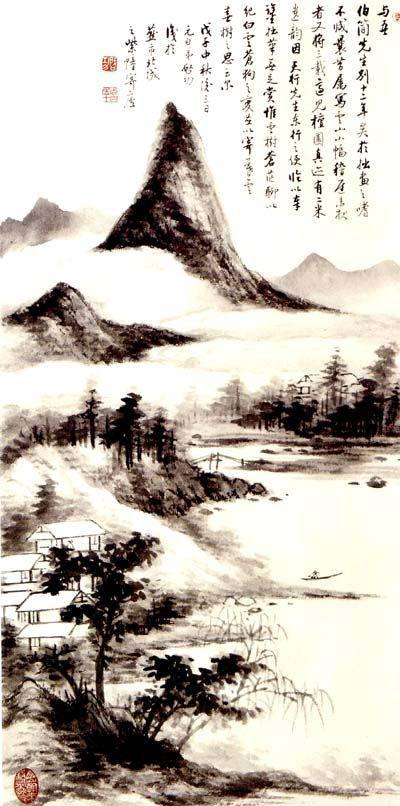

故都寒鴉圖卷

《故都寒鴉圖卷》為啟老寫贈臺公。此卷系臺公寶愛之物,曾于兵瑟喪亂之際,由北平護送入川,在白沙把玩十年,然后在風云變幻之亂局,渡臺庋藏又四十余年,直至上世紀80年代末90年代初,再由臺公哲嗣益堅仁兄遠涉重洋,保存于波土頓凡廿年,前兩年由益堅遺屬攜至香江,而歸寒齋寶藏。

畫卷尺幅不大,展卷只二尺,惟墨瀋淋漓、氣象蕭森,自有咫尺千里之勢。畫面雜草叢生,荒寒樹影,更有古城蕭瑟,群鴉亂飛。右側角啟老行書自題:“一九三七年七月卅日醉墨寄慨,苑北啟功寫為伯簡(臺公)吾兄發笑。”鈐“啟功之印”白文方印。

臺公、啟老訂交之初,都值盛年,而云醉墨寄慨,在此不能不為之費詞解說。啟老小時是私塾教育,家里不許學英文,及至插班匯文中學,雖然古文甲冠全班,但英文成績差,算術又不及格,未能通過畢業,只算肄業。以后出社會謀事,就有諸多窒礙。幸有曾祖父的門生傅增湘(1872-1949/嘗任教育總長,后任輔仁大學董事會董事長),薦與輔仁大學校長陳垣(1880-1971/字援庵),陳援老賞識啟功學問、人品,不管資歷,破格聘任為輔仁大學之附中老師,主教一年級國文。雖然啟老樂育英才,但終被分管附中的輔仁大學教育學院張懷院長(1896—1987),以“中學都沒畢業怎能教中學”為由刷掉。陳援老也不申辯,不能教中學就教大學吧!索性請啟老升級到輔仁大學美術系任助教,啟老更優為之,教了一年,雖成績甚佳,但仍被分管美術系的張懷院長以資歷不足為由刷掉。(岔開句,這位張院長來頭不小,與毛澤東同鄉,新民學會成員,留法勤工儉學,教育學博士銜,與共黨徐特立諸君熟,又是國大代表。又是國民黨北平市黨部委員,不知其時是否充滿革命激情,對“封建余孽”啟元白滿懷階級仇恨的一刷再刷,以絕其生路。嗣后人生浮沉,有所悔悟,上世紀80年代張嘗托人約啟老見面,為免尷尬。啟老卻之。)

再說回啟老大恩師陳援老,助啟老鍥而不舍,又再伸出援手,安排啟老去校長室做他的秘書。啟老受的是傳統教育,總要客氣謙讓一番,向傳話的援老弟子柴德賡(1908-1970)說:沒做過秘書工作,怕不勝任。怎料這正中柴德賡下懷,即以啟老“不愿干”回復,正好安排自己的學生擔任此一要職。啟老啞子吃黃連,無法轉圜,如此這般,真的失業了,只好臨時教一兩家家館,再畫些畫賣錢,勉強維持生計。而此刻正是1937年7月。(次年9月啟老始奉命回輔仁跟陳援老教大一國文,援老“保駕護航”,啟老2E輔仁——干60多年,這是后話)

該年7月7日,蘆溝橋事變,日寇開始全面侵華。7月26日攻占廊坊,28日凌晨猛攻北平近郊南苑,29日北平淪陷,30日天津亦失守,同日北平地方維持會成立。而這一邊廂,兩位手無縛雞之力的落魄文人,一位是失業的天潢貴胄啟功,一位是剛被迫離山東大學的左翼文人臺靜農,兩人都感懷身世,共憂時局,與魏建功一起尋醉。而啟老于醉意中揮灑出這《故都寒鴉圖》,贈與臺公,大抵彼此都預感到,此夜仿佛是河梁生別,重見無期……。

46年后8月某夜,臺公醉后檢出此一寶繪,懷思摯友,援筆跋云:“余于七七事變前四日由濟南到北京,住魏建功家,是月三十日敵軍入北京城,與建功、元白悲憤大醉,醉后元白寫荒城寒鴉圖以寄慨。今四十余年,建功謝世已四年矣。一九八三年八月十八日晚醉后記。靜農記于龍坡丈室。”

臺公跋文,不足百字,感慨之處,只說“今四十余年,建功謝世已四年矣”。這真是欲說還休,就很像魏晉文人向子期在《思舊賦》中的表現。老人早是驚弓之烏,他不敢指斥,只自認倒霉,最后倒霉也不認,認了怕得罪人。所以老人的跋文就是如此之平靜,平靜得沒有悲威、沒有嗟嘆。姜白石詞“人間別久不成悲”,其然,而又豈其然?

回說那1937年7月3日,臺公離開山東大學到北平,寓魏建功宅,本擬整理魯迅遺著,但剛巧碰到蘆溝橋事變,日軍圍城,炮聲隆隆,魯迅夫人許廣平不克抵平,整理遺稿事遂寢。7月30日臺公約啟老在魏家飲酒就是告別聚會,會后各奔前程。8月初臺公經天津,歸蕪湖,再舉家入川。抗戰八年,臺公在四川白沙國立女子師范學院任教,熬到抗戰勝利,卻難以出川回平。1946年10月,應臺灣大學之聘渡臺,一去40多年,兩老就再無機會相見了。可以說,1937年7月30日悲憤大醉之后,臺、啟就此永別,數十年間,兩岸緊張對峙,兩老各自保命,為免招惹麻煩,也就談不上什么翰墨往還了。

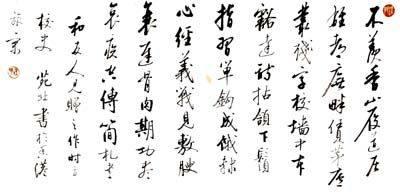

啟功致臺靜農行書手札

2001年11月23日,臺公誕辰百年,臺大圖書館特藏室展出與臺公有關之文獻,其中一通啟老致臺公的行書手札,特別吸引我的眼球。前幾年北京師范大學侯剛、章景懷等編印《啟功書信選》,也收入此一通。信寫于三葉榮寶齋印制山木摹黃慎人物花箋上,文字不多,但文簡意賅,用現代流行話來說就是信息量豐富,茲錄全文如下:

伯簡先生臺坐:

倭亂雖平,依然離闊。建公歸采,藉悉尊況勝常,為之欣慰。今夏聞公從有北來之訊,而又不果,為之悵帳。弟教書之外,惟以涂抹騙錢,所畫致無一筆性靈,誠可哂可嘆!前青峰傳達雅命,見索拙筆,苦無愜心之作以副知己,不盡關懶惰也。弟前因臨摹《急就章》學其草法,遂集眾本,較其異同,材料漸多,不覺成篇,發表于《輔仁學志》,謹附函寄上一份,致希破格指政,勿稍客氣。今眷多暇,作詩數首,客別寫呈;拙畫即當著筆續寄。日日停電,油燈昏黑,小窗秋雨,倍增懷人之念!建公處亦有一書,霽野、詩英兩公想常晤面,希為致聲。講授之暇,何所遣興,至盼時惠寶翰,以代晤語。專此,即頌

撰安!

弟功謹上中秋前一日

(1945年9月19日)

前得小銅印,人言是秦缽,不知確否。印呈一粲。

這是目前僅見的啟老給臺公的信。信中透露:抗戰勝利,魏建功北歸,晤啟老,述及臺公在白沙女師近況。當時復員出川,談何容易。臺公在川窮困,常質當衣物,冬衣幾平盡押,沒有冬衣,怎能北上呢?更關鍵的是,臺公曾三度被北平憲兵三團抓捕,有此“前科”,平津各校,有所顧忌,不敢發聘書來,所以行止未定。而啟老在北平教書,也要靠副業“涂抹騙錢”,即畫畫賣錢,幫補家用。啟老當時畫價不錯,據啟老高足王靜芝教授見告,當時兩張啟老的畫,可以換一張董其昌。臺公很欣賞啟老畫作,信中透露出臺公早已托柴德賡(青峰)求啟老畫,但啟老認為未有愜意之作,不愿隨便投贈獻丑,要臺公稍待時日。此時啟老剛撰寫《急就篇傳本考》,這是啟老第篇學術論文,發表在《輔仁學志》上。啟老對這篇處女作很是得意,奉呈油印本與臺公。信末鈐一小銅圓印“啟”,此印后來仍見啟老使用,如1948年寫的米家山水軸、和1988年朱竹壽石扇頁后面小楷自書詩均鈐此小圓印,閱此信才知是抗戰間啟老所得古缽。

米家山水軸

臺公很喜歡啟老的畫,常向人推許:“啟功的畫好。”在臺北市溫州街十八巷六號臺公館“龍坡丈室”,一進門,映入眼簾的小橫幅就是啟老與溥雪齋(忻)合作的山水。啟老信中說“著筆續寄”的畫有沒有交卷呢?

1948年中秋節后,臺公求啟老寫的寶繪終于完成,系紙本山水立軸,縱68公分,橫34.5公分。包首簽題“啟元白米家山水”,出自臺公手筆。畫面空瀠蕭瑟,山骨隱顯,林梢出沒,溪橋漁浦,洲渚掩映,一派江南煙云霧景,意趣高古。啟老自題:“與吾伯簡先生別十二年矣,于拙畫之嗜,不減曩昔。屬寫云山小幅,稽遲未報者,又將三載。適見檀園真跡,有二米遺韻,因天行先生東行之便,臨以奉鑒。拙筆無足賞,惟云樹蒼茫,聊以紀白云蒼狗之變,并以寄暮云春樹之思云爾。戊子中秋后三日,元白弟啟功識于燕市北城之紫幢寄廬。”鈐印四:朱文圓印“啟”,白文方印“啟功”,朱文方印“元白居土”,橢圓白文印“西山朝來,致有爽氣”。

畫中所指檀園,即李流芳(1575—1629),安徽歙縣人,久居嘉定(今屬上海),字長蘅,號檀園,“畫中九友”之一。擅畫山水,法董源、巨然、吳鎮、黃公望,論者謂其山水“筆力雄健,墨氣淋漓,有分云縷石之勢”,而“神清骨秀,豐姿俊爽”,深具“蒼寒樸秀”之妙。

啟老臨檀園云山小幅,秀雅絕倫,筆墨間蘊含書卷氣。表面上派恬淡、寧靜氛圍,仿佛“出塵坌而游清虛”。誰知道,畫家內心深處,卻如“云樹蒼茫”。畫作于“戊子中秋后三日”,即公元1948年9月20日(星期一),其時時局阽危,人心惶惶。啟老向老友臺公寫畫以“寄暮云春樹之思”。

“因天行先生東行之便”。天行系魏建功(1901—1980),筆名天行、山鬼,江蘇省海安縣人。著名語言文字學家,長于古音學。北京大學畢業后留校任教。抗戰勝利后任臺灣省“國語推行委員會”主任委員,全國解放前夕返回北京,任北京大學教授。流通極廣影響極大的《新華字典》就是魏建功領導編纂的。

臺公與魏公關系至深。兩人都是魯迅弟子,抗戰期間同在四川白沙國立女子師范學院,魏任國語專修科主任。1946年10月,臺公就是得魏之薦到臺大中文系任教,魏于次年為臺大中文系特約教授。1948年6月,魏建功回北平辦理《國語小報》設備遷臺事宜,在北平期間,魏應胡適校長之請,準備回北大任教,啟老這件米家山水就是在此期間交給魏,同年9月問,魏建功回臺北,轉呈臺公,公事則為辦理國語會的交接手續,同時創辦《國語日報》,兼任社長。歲末,魏返回北平出任北大教職,兩人終生未能再見。臺公極懷念魏公,上世紀80年代初嘗垂詢其近況,告以剛剛心臟病發逝世,臺公聞訊黯然神傷,賦詩一首《聞建功兄逝世》(庚申正月):“每思不死終相聚,故國河山日月新。碧海燕云空悵望,勞生總總已成塵。”

魏建功晚歲碰上“文化大革命”,其任教的北京大學,是“文革”重災區。魏被拉入“梁效”(北大、清華“兩校”諧音之“四人幫”御用寫作班子)當顧問,“四人幫”倒臺后,魏的處境有些尷尬。

1976年1月8日,周恩來總理逝世,出殯那天,長安街上長長哭送隊伍中,就有魏建功。碰巧,“四人幫”在北大的頭目遲群去巡視,發現魏,遲群望著魏冷冷說:“你也來了?!”(魏公同事兼老友周祖謨教授見告/1979)

再拉遠一點。全國政協開會,魏與啟老同一組,有些人不理會魏,啟老不管,不顧尋常繩墨,以禮相待,打招呼,拉凳,斟茶,容客氣氣,照樣老友。但有一回,魏發現桌上有一紙辱罵詩句,字跡像啟老,遂認定啟老干的,大怒,以后不理會啟老。啟老說,絕不會如此無聊。但魏成見已深,自此兩老互不理睬,惜哉!(2003年啟老向筆者口述)

啟老寫《米家山水軸》時37歲,臺公47歲。其時兩老友已分隔兩地。啟老在行將解放的北平,臺公則在國民黨擬退守的臺灣。不要說“別十二年矣”,別四次十二年也未能相聚。“碧海(臺灣)燕云(北京)空悵望”。迄1990年,別53年之后,兩老始在寒齋通電話,互相問好。不到半年,臺公仙游;2005年,啟老也歸道山。兩老可以在天國聚舊了。

苑北扦績翰墨

逮至1982年春,啟老應香港中文大學中國文化研究所之邀,赴港講學三個月,逢周六日,蒞寒齋活動。當時有好幾位老友托筆者求啟老墨寶,啟老十分大方,一體應允,且即刻交卷。但有一回。當我提出是不是可以寫點什么呈臺公,啟老就婉言道,怕引起臺公麻煩,沒有動筆。隔不久,啟老在寒齋揮毫,用他七分錢的毛筆寫兩張詩翰,署款異常,一署苑北(當時啟老已很少署此字號),一署開績,送給我,什么也沒說。我收藏了30多年,偶爾檢出欣賞,也不怎么在意。及啟老歸道山,再檢此二件署款奇特的法書研究。“開績”何所指?“開”隱藏“啟”字,開啟也,“績”隱藏“功”字,功績也,“開績”即隱喻“啟功”也。忽悟署款如此隱晦,難道當時啟老就是要我呈交臺公?老一輩行事作風高古。要你自己領悟,筆者生性愚鈍,當時竟未能“會意”,啟老又不“指事”,不明說,現在想起,只怪自己太鈍胎了。

1982年秋赴京,到小乘巷探訪啟老,呈上兩個空白大扇頁請畫梅花。當時只求啟老寫一件,另一系備用。不料啟老當場畫了兩件,一白梅,一紅梅,都賞給我,著實喜出望外。嗣后赴臺北訪臺公,呈上啟老這兩件紅、白梅花扇頁。請賜題墨寶。臺公欣然應允,一題隸書,一題行草。兩岸兩老,書畫合扇,彌足珍貴,旁人可能不當一回事,但我珍之重之,高興了好一陣子。到30年后的今天,仍不時檢出欣賞,緬懷兩位令人敬重的老前輩。

80年代末,兩岸關系稍稍寬松,臺公偶有與大陸舊友通音問。1988年元月,啟老寫了件朱竹壽石扇頁,另面小楷書詩滿滿一扇。極為工整雅致,托友人呈贈臺公。次年臺公臨了件寒食帖,托友人回贈啟老,我們拍照刊于1990年《名家翰墨》月刊《臺靜農啟功專號》中。

縱觀臺啟二公,由訂交到別離。前后說是四年,其實一年也不到,怎么說呢?

啟功系康熙十一代孫。所以說他是天潢貴胄。而臺公則是共黨嫌疑分子,魯迅愛徒。陳獨秀老友,而且暗中加入左聯,往來多是共黨分子或左翼人士,與主流統治者旨趣迥異,結果就麻煩不斷。1927年8月,臺公經劉半農之介,任北京中法大學中文系講師,初涉杏檀,次年4月7日因未名社被查封而被捕,出獄后轉入新成立的輔仁大學,任國文系講師,旋升副教授。啟老就是在輔仁大學與臺公訂交的。1932年12月12日,臺公因保釋共黨嫌疑孔另境,而再度被捕,出獄后只得離開輔大,轉入國立北平大學女子文理學院。惟1934年7月26日,臺公與同事范文瀾(國文組主任)同被抓捕,這次較為嚴重,要五花大綁押解南京警備司令部囚禁。幸得蔡元培、許壽裳、馬裕藻、沈兼土、鄭奠諸賢營救,始于1935年1月獲釋,但三次被捕,難以再在北平院校立足。同年秋得胡適之介,去廈門大學中文系任教授。次年秋,到濟南國立山東大學及私立齊魯大學中文系任教授。短短幾年間。轉校頻仍,“打一槍就跑”,實為當道所迫。細算一下,臺公跟啟老相處的日子,實不足一年。聚小離多,分別長達半個世紀之久,但兩人的情誼,完全不受時空影響。

1949年之后,兩岸壁壘森嚴。50年代,臺海那邊白色恐怖極為嚴重。

而奉魏建功、臺公為師長的女弟子蕭明華(1922-1950/潮陽人)遭槍決……,臺啟兩老音訊幾乎全斷。50年代初,臺公托人捎回一極細小紙條,卷起來一公分長(像一小闕牙簽),慨嘆:“回不得也。”(1980年啟老見告),嗣后大陸這邊實行“無產階級專政下繼續革命”,反右、四清、“文革”,不斷折騰,啟老惶惶不可終日,還怎敢與臺公聯絡,犯涉臺之忌而自招麻煩呢。及“四人幫”倒臺,中共十一屆三中全會召開,撥亂反正,啟老翻身,逐漸吐氣揚眉。到80年代,始能通過弟子友朋與臺公互通音問,再進而翰墨交流。

“平生風義兼師友”,啟老對臺公一直敬重,臺公對啟老也非常友愛。惟政局無常,影響到二位流傳下來的翰墨交往實物極為稀少。臺公只得啟老一通三葉手札、山水畫二件、朱竹扇頁一件,啟老只得臺公臨寒食帖一卷,信件則無有也。

筆者有幸,歇腳庵舊藏啟老三件墨跡,是從大洋彼岸,海峽對岸,陸續匯入寒齋。這,不僅僅是名家翰墨,當中更蘊藏一個大時代文人所嘔的心血與難言的抑郁。

二〇一二年勞動節