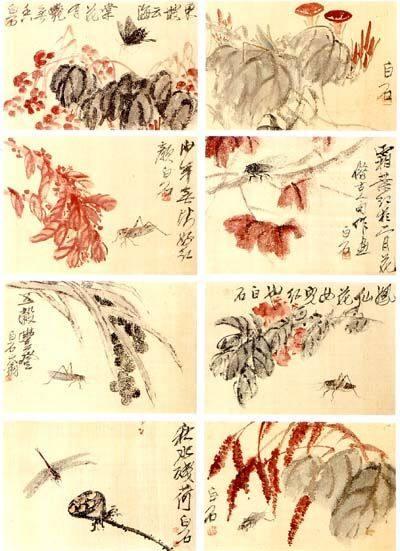

齊白石《花卉草蟲(chóng)冊(cè)》識(shí)讀

張曉凌

機(jī)緣湊巧,近日偶讀到古韻堂所藏齊白石絹本《花卉草蟲(chóng)冊(cè)》。從筆墨氣象、風(fēng)格題跋上看,可為齊白石上世紀(jì)20年代畫(huà)風(fēng)轉(zhuǎn)折時(shí)期的精品。

民國(guó)八年(1919)三月,齊白石為躲避老家湘潭的兵匪戰(zhàn)亂,悄悄地離開(kāi)了家鄉(xiāng)。初到京城,他雖在南紙店內(nèi)掛出了潤(rùn)格,以賣(mài)畫(huà)刻印為生,但門(mén)庭冷落,收入寥寥,僅能勉強(qiáng)維持生計(jì)。他此時(shí)的作畫(huà)風(fēng)格是近于八大山人冷逸的一路,并不為北京人所喜愛(ài)。加之遠(yuǎn)離故鄉(xiāng)親朋,故而心中十分惆悵,每到夜深人靜便愁思百結(jié),他的《望云》詩(shī)句表達(dá)了當(dāng)時(shí)的感受:“拖筇北上復(fù)何求,我已中年萬(wàn)事休。”這個(gè)時(shí)候他的情緒極不穩(wěn)定,時(shí)常是大起大落。中秋節(jié)后,當(dāng)他接到妻子的來(lái)信時(shí),他又欣喜若狂,隨即在畫(huà)上題詩(shī):“平安昨日家書(shū)到,畫(huà)出梅花色也歡。”

而此一時(shí)期的齊白石58歲,正是他聽(tīng)從知交陳師曾勸告,改變畫(huà)法,自創(chuàng)“紅花墨葉”風(fēng)格的轉(zhuǎn)折時(shí)期。齊白石一向?qū)W宋朝的畫(huà)家楊補(bǔ)之畫(huà)梅,現(xiàn)在決心另辟蹊徑,自出新意,于是他聲稱“余作畫(huà)數(shù)十年,未稱己意,從此決定大變……”,此九幀《花卉草蟲(chóng)冊(cè)》計(jì)有《海棠花》、《牽牛花》、《紅顏》、《霜葉紅于二月花》、《五谷豐登》、《女兒紅》、《殘荷》、《花卉》、《題跋》等大體作于這一時(shí)期。從畫(huà)中題款可知,此畫(huà)冊(cè)底稿乃采用湖南老家“借山館早年畫(huà)稿”,但繪畫(huà)風(fēng)格卻已有較大的變化,從注重形似開(kāi)始轉(zhuǎn)向超然之意趣,筆中帶有吳昌碩的古拙蒼厚、沉雄樸茂之風(fēng)。這批畫(huà)是齊白石在西城宣武門(mén)內(nèi)石鐙庵內(nèi)居住時(shí)所畫(huà),當(dāng)時(shí)庵內(nèi)雖雞犬不寧,但畫(huà)家此時(shí)生涯落寂,少人打擾,心情倒也十分寧?kù)o。

“紅花墨葉”是這組繪畫(huà)的主要特征。無(wú)論女兒紅、霜葉、牽牛花、海棠花,作者都以紅色渲染,其干、濕、濃、淡,皆有妙趣;皴、擦、點(diǎn)、染,都有古拙之意。墨葉的勾斫更見(jiàn)篆書(shū)筆法。誠(chéng)如陳師曾詩(shī)句所言:“……今復(fù)見(jiàn)畫(huà)如篆文。”白石引書(shū)入畫(huà),墨彩滲融之際更見(jiàn)雕鏤刻畫(huà)之功。每幅畫(huà)中,白石都以昆蟲(chóng)動(dòng)物細(xì)寫(xiě)之,其精微之處可見(jiàn)毫發(fā),無(wú)不顯露才情,令人嘆服,真可謂印工而畫(huà)拙,詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印俱佳,可遇而不可求也。

在《霜葉紅于二月花》一幀作品中,作者以折枝畫(huà)法取三五片紅葉,筆簡(jiǎn)意拙,而圖中最精妙處,是在枝干上描畫(huà)了一只活靈活現(xiàn)的知了(蟬),毛絨絨的細(xì)爪,薄而透明的蟬羽,刻得細(xì)致入微、入木三分,仿佛賦予了動(dòng)物以新的生命。齊白石在畫(huà)的右邊題款中明確提到是“借古人句作畫(huà)”,實(shí)際上,白石老人在畫(huà)中寄托了自己感時(shí)傷懷的情緒。

《牽牛花》是這本畫(huà)冊(cè)中的精妙之作,據(jù)記載,白石曾于民國(guó)九年初經(jīng)齊如山介紹認(rèn)識(shí)梅蘭芳,梅蘭芳家里花木很多,光是牽牛花就有100多種,齊白石見(jiàn)后嘆為觀止,從此畫(huà)上了牽牛花。此亦有詩(shī)為證:“百本牽牛花碗大,三年無(wú)夢(mèng)到梅家。”這幅畫(huà)中,花開(kāi)正艷的紅花和花蕾,與大寫(xiě)意的黑葉相映成趣,恍然問(wèn)藤蔓交錯(cuò),韻味十足。在模糊滲融的水墨中見(jiàn)一蟋蟀爬行其問(wèn),其形象逼真,動(dòng)態(tài)自然生動(dòng),襯托出世間造化的勃勃生機(jī)。

自認(rèn)識(shí)陳師曾以后,齊白石在藝術(shù)觀念上有著長(zhǎng)足的進(jìn)步,他在繪畫(huà)上純?nèi)翁煺妫惆l(fā)靈性,拋棄世俗眼光,追求超逸品格與雄健氣象。畫(huà)冊(cè)中的《秋水殘荷》一畫(huà)雖然繼承了八大山人冷逸一格,但古拙的筆意中亦透出雄健奔放之意。他曾在夏日蓮花茂盛時(shí)游蓮花池,對(duì)花寫(xiě)照,但此畫(huà)卻獨(dú)獨(dú)表現(xiàn)秋天的殘荷,應(yīng)是別有深意,或許在后來(lái)的詩(shī)句中能體味出畫(huà)家的心境:“山林卻比市朝好,野鳥(niǎo)無(wú)籠去又來(lái)。”雖然畫(huà)中不是野鳥(niǎo)而是蜻蜒,但蜻蜒戲殘荷的寓意仍是讓人深有感觸。

齊白石是民初畫(huà)壇集詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印為一體的“金石派”花卉蔬果的寫(xiě)意畫(huà)大家,他在57歲時(shí)“衰年變法”,振起獨(dú)立精神,改用大寫(xiě)意筆法,以雄健清新畫(huà)風(fēng)取代八大冷逸格,獨(dú)創(chuàng)了自然奔放、墨韻濃厚、酣暢淋漓的花鳥(niǎo)畫(huà)風(fēng),成為民國(guó)畫(huà)壇令人矚目的代表性人物。正如他在《花卉草蟲(chóng)冊(cè)》中所流露出來(lái)的精神氣質(zhì)一樣,他的畫(huà)以大篆、行草筆法引書(shū)入畫(huà),強(qiáng)調(diào)“拙味”,筆墨古拙蒼厚,雖然用色艷麗,但卻艷而不俗,既有文人畫(huà)中的詩(shī)情畫(huà)意和超逸品格,又適當(dāng)?shù)乇A袅嗣耖g藝術(shù)中淳樸、濃重的鄉(xiāng)土氣息。古韻堂所藏之齊氏《花卉草蟲(chóng)冊(cè)》當(dāng)為該堂之鎮(zhèn)館之寶也。