市場智慧來自分權決策

2012-04-29 17:42:46李穎

新營銷 2012年7期

李穎

人們總是希望市場持續不斷的增長,但是經濟規律和市場周期一再告訴我們,永遠沒有一成不變的市場和顧客,要想駕馭市場就需要擁有市場智慧。在近期采訪中,受訪者無意間都會流露出一個觀點,所謂“市場智慧”往往是來自分權決策的結果。

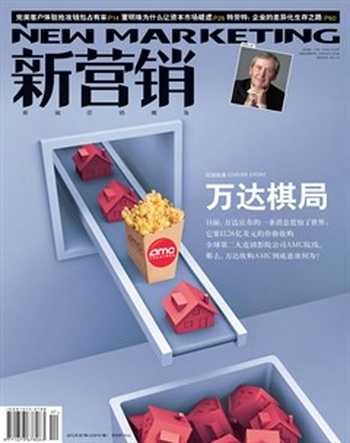

在2011年致股東信中,美國著名投資人沃倫·巴菲特信心滿滿地表示,房地產市場將在下一個年度回暖。而今年,巴菲特在寫給伯克希爾-哈撒韋公司股東的年度信件中承認,自己對美國房地產市場的預測“大錯特錯”。

可見,商業人士也像其他人一樣,是容易做出錯誤的預測。中國消費者變化得非常快,類別復雜,要想搞懂不是易事。如果企業對市場實行集中決策,那就要求集中監控,這樣容易造成企業發育不良的命運。市場集中決策的另一個更大的成本是它會阻礙創新。過于集權的體系存在一個重要的缺陷,就是它不能動員所有的局部信息。來源于直接操作者的創新思想絕不會比中央決策者想出的少,而中央權威通常不能很好地開發這種想象力的力量。事實上,在基層的市場營銷人員對于該如何改進系統往往有好的見解,但在一個中央集權體系里,基層營銷工作者們知道,他們想出的好方法會被采納和實施的幾率不大,因此他們懶得去絞盡腦汁去想辦法,以免自尋煩惱。可如果不尋求基層營銷工作者的智慧,決策者們往往會陷入想促進創新卻苦于找不到好辦法的尷尬境地。

在分權決策上,華為就是一個成功的例子。從過去的集權管理過渡到分權制衡管理后,華為的一線人員擁有了更多決策權,以適應千變萬化的市場情況。這一改變的最終結果是讓華為業績逆勢飄紅,完成了300億美元的銷售。

當然,企業不可避免要實行集權管理,但公司內部的機構設置可以把一部分市場決策權下放到低層,讓企業的“神經末梢”能靈動地發展。

猜你喜歡

當代水產(2022年5期)2022-06-05 07:55:06

當代水產(2022年3期)2022-04-26 14:27:04

當代水產(2022年2期)2022-04-26 14:25:10

當代陜西(2022年6期)2022-04-19 12:12:20

當代陜西(2021年8期)2021-07-21 08:31:42

云南畫報(2020年9期)2020-10-27 02:03:26

當代陜西(2019年13期)2019-08-20 03:54:10

大眾攝影(2016年4期)2016-05-25 13:19:48

小天使·一年級語數英綜合(2014年6期)2014-07-22 23:32:38

智慧與創想(2013年7期)2013-11-18 08:06:04