桂林雁山園續

陸琦

我在《廣東園林》2009年三期曾介紹過雁山園,可惜當時提供的圖片是未修葺之前所拍下的。這次主要是以修葺后的圖片為主,以饗讀者。

雁山園位于廣西桂林桂陽公路中的雁山鎮上,離桂林市22 km,陽朔縣城30 km。雁山園始建于清同治八年(1869年),原為清代桂林地方官吏唐岳的私人園林,名為“雁山別墅”,后來唐岳被朝廷征調,客死異鄉,由于家道中落,園子逐漸荒廢。至1911年,園林歸清末兩廣總督岑春煊,岑是廣西西林人(今隆林),別號西林,故將園子易名為“西林花園”,岑政壇失意后客居上海,1926年,岑氏將花園捐獻給民國廣西省政府作為市民公園,更名“雁山公園”。雁山園為晚清園林,其特色是將園內天然的巖洞溪河、濃蔭郁蔥的樹木和古雅別致的建筑巧妙地融為一體,表現出桂林山水園林之山奇、水奇和洞奇的特征,是一座規模較大的極富地方風韻的近代私家園林。堪稱嶺南庭園中的“山莊”佳構和園林精品,有“嶺南第一園”之譽。

雁山園占地面積15 hm?,南北長500多米,東西寬330多米,園地結構是真山真水景觀,桂林地質屬喀斯特溶巖,石山平地兀起,屹立奇秀,相思江從園里流過,窄時為溪,寬則為湖.兩岸桂叢柏木蔭蓋,山清水碧,景致天然。因公園西面的山形猶如平沙落雁,恰像一只北來的鴻雁,至此忽然扭身引頸向東,停在相思河畔,故雁山鎮和公園亦由此得名。

相思河由南向北流,穿越雁山園,河水來無影,去無蹤,只有200來米一段在園中,當地民謠唱道:“一段仙河落園中,路繞圍墻無處通,終年四季常流水,來無源頭去無蹤。”所以稱它為“飛來河”。 河水源起方竹山腳,四周怪石叢生,水道綠蔭夾岸,水中澄碧清冽,游魚可數,至乳鐘山西麓突然消失。在相思河中有一個魚沉潭,相傳初一、十五水流涌動而魚躍回江中,因而雁山園享有“沉魚落雁之地”的美譽。湖塘池岸或利用天然山石為岸,或保留自然土岸,地盡其利,各得其所,使全園水系相通,或廣池巨浸,或小溪曲澗,聚分自然,曲折成章,既有對比,又富變化。

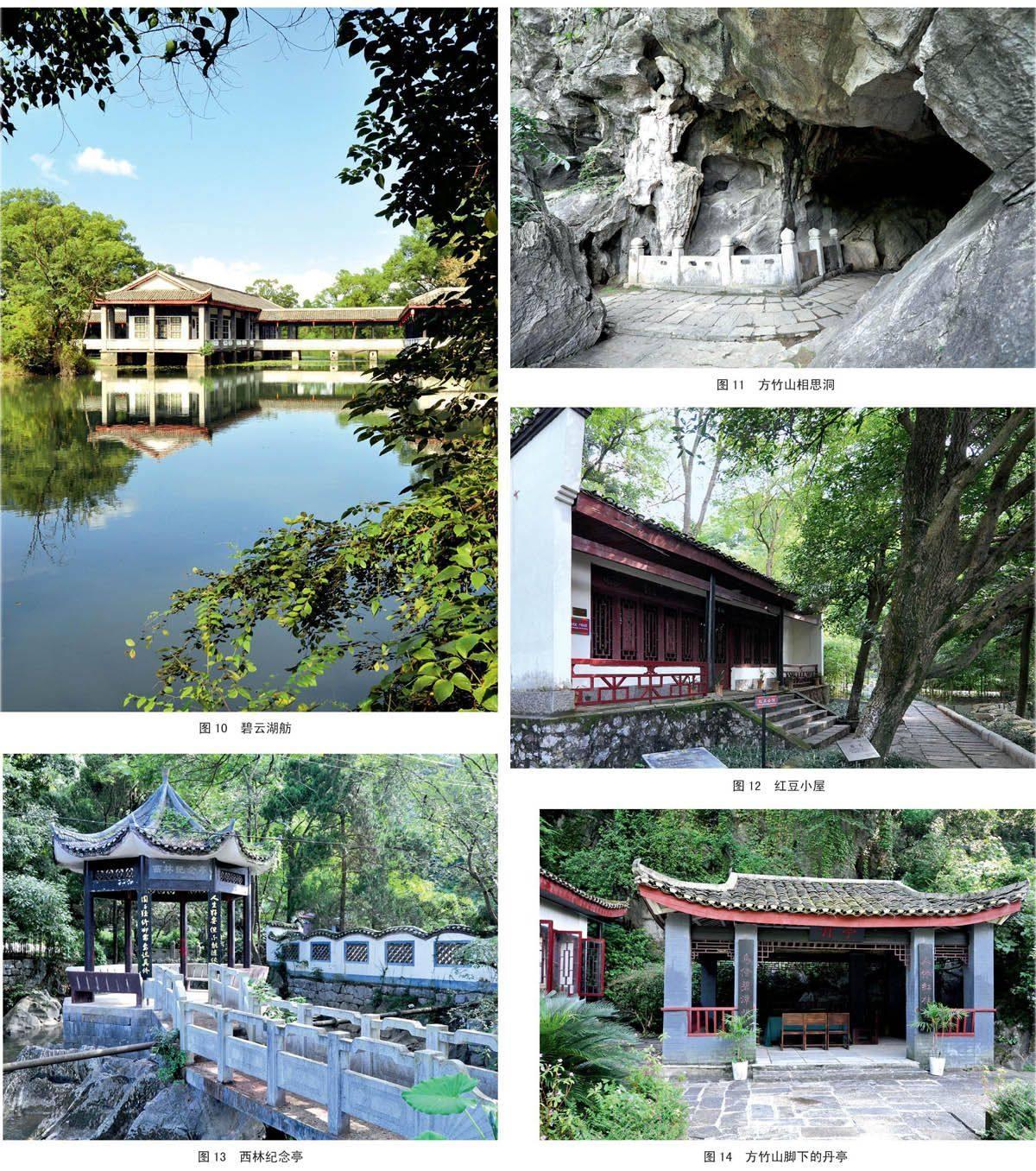

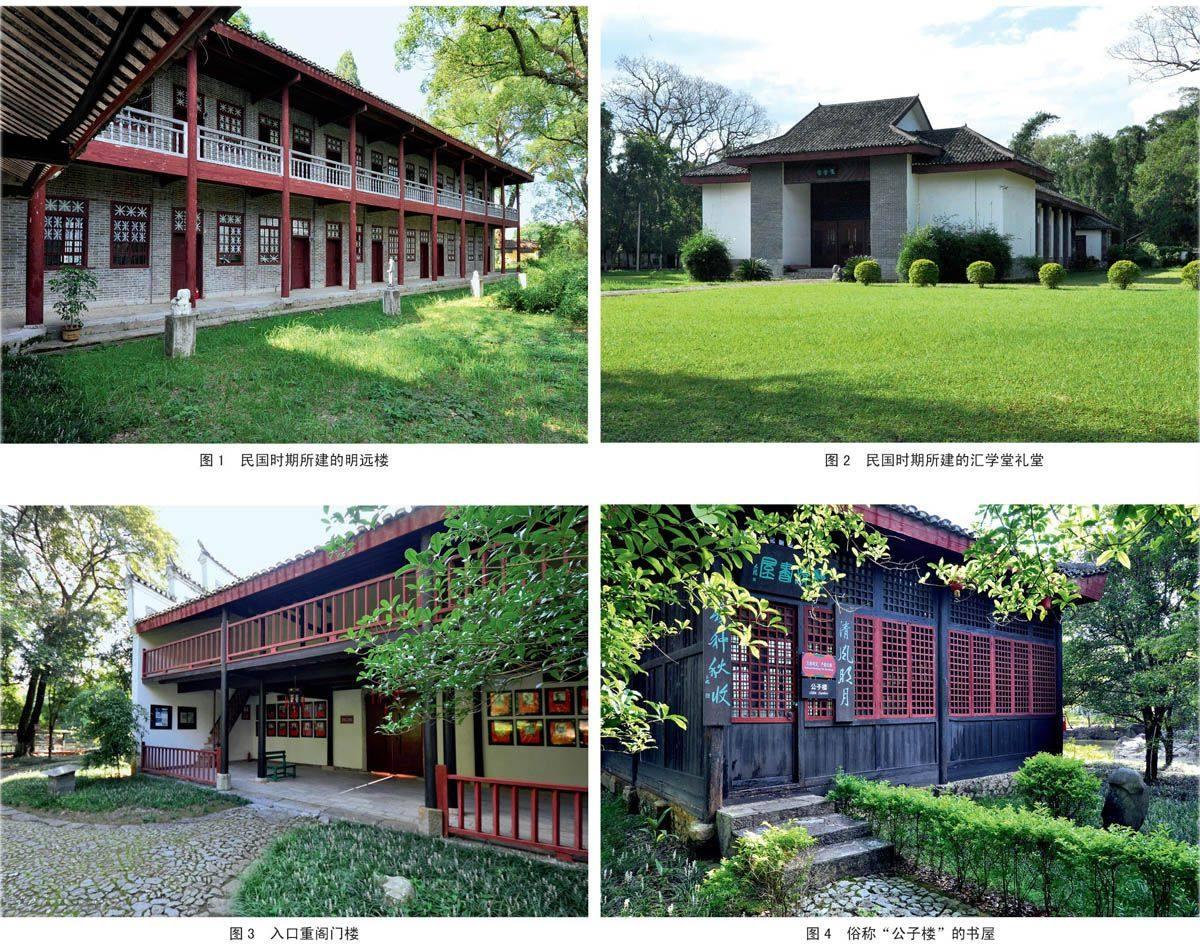

雁山園利用天然的山水洞石樹木,結合功能需要,布置樓堂館榭來組織園林空間,創造出舒適的生活環境。由于歷史的亂世戰火,又歷經抗戰、內戰、文革等動蕩年代,園內的古建筑大多已毀于兵災、火災等天災人禍,大部蕩然無存。民國至解放后,廣西師專、廣西大學、廣西農學院、桂林農校等也曾在此辦學,增建了許多教學樓房、宿舍、禮堂等建筑。孫中山1921年在桂林誓師北伐時也曾來過這里游玩,并在相思河上蕩舟,留下了“孫中山系舟處紀念亭”舊址。1937年當時的國民政府主席林森到此游玩也留下了“山明水秀”的題字。近代史上的著名人物蔣介石、朱德、周恩來、李四光、馬君武、楊東莼等也曾到此游覽、講學和工作。雁山園是民國文化痕跡最重的地方之一,現經過修葺,恢復了大部分景區與景點,園中的建筑,相當一部分按民國舊樣修復,其中大學廣場、匯學堂禮堂等保持民國原樣。

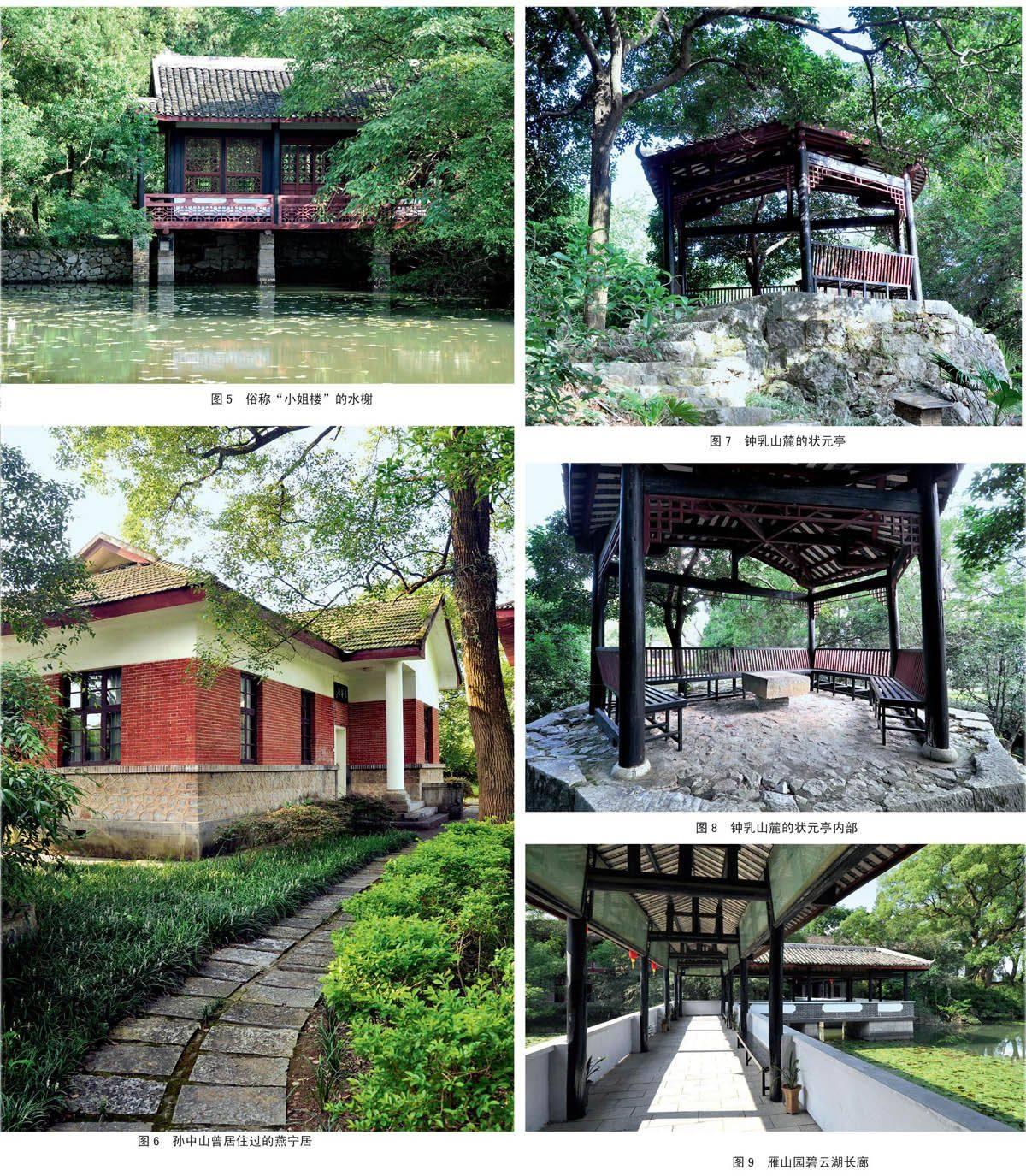

大門設在全園北端西面,以乳鐘山作為屏障,正對著大門,既自然舒展宏偉瑰麗,又省人工,使整個園子隱而不露,起到了增加全園景色層次和深度的作用。大門為一重閣門樓,背山面廣場,隔水面置一拱橋引人渡入,步移景異。至門前可透過園門窺見重閣石壁、桂花樹叢,山石嶙峋,如同一幅天然山水國畫。門額上書“雁山別墅”四字。湖畔建有一座別致的書齋式建筑——清香書屋,唐岳兒子曾在此居住過,俗稱“公子樓”,也是國際著名華人企業家、文化名人靳羽西的出生地。隔湖相對建有凸出水面的軒榭,稱為“小姐樓”,經修繕后面目一新,門額上“榕園”二字,為齊白石手書。

大門西北處的燕寧居建于1893年,由留美建筑大師楊廷寶設計。1921年孫中山攜夫人宋慶齡曾在此居住,其后幾十年間,蔣介石、林森等人均在此居住過。其旁側還有起文樓等。園中東北角的鐘乳山南面有狀元亭、馬君武與岑春煊故居等。

碧云湖是全園的主要景區,過去有涵通樓、澄研閣、碧云湖舫、水榭、長廊、亭臺等。涵通樓原是全園的主體建筑,為歇山二層樓閣,畫棟雕梁,十分堂皇,樓前設有一戲臺,登樓可覽全園之勝,是唐岳藏書、宴客、聚友、玩樂之處,清人稱之為“層樓巍聳,高甍華宇,氣象距細……”。涵通樓通過長廊把東面湖中的碧云湖舫和西南面方竹山麓的澄研閣連接成一體,形成一組龐大的建筑群,建筑高低錯落,位置得宜有序,南面又有高大的方竹山作為襯托,因而顯得造型優美,成為全園的構圖中心。現涵通樓正在修復中,據說按原樣重修后將成為漓江畫派文獻館。

碧云湖中設一形若舟船的水閣,謂之“碧云湖舫”,登臨憑欄眺望可觀賞湖光山色,亦可琴棋書畫、游樂歌飲其間,也是全園的重點建筑之一。碧云湖又稱“鴛鴦湖”,為園內最大水面,山石為岸,翠峰倒影,湖畔植柳,湖內種蓮,紅荷點點,畫舟翩翩,碧波漣漪,游魚穿梭,微風夾歌,風景如畫。

園中方竹山上有一天然石洞,早期因桃樹而得名,園主唐岳避逃世事所起名為桃源洞,有“世外桃源”之意。上個世紀30年代大學者胡適先生游陽朔返桂林途中曾來此一游,園主送了他幾顆色艷如血、又紅又大的紅豆,勾起胡適的詩興,寫下了“相思江上相思巖,相思巖下相思豆,三年結子不嫌遲,一夜相思叫人瘦”的詩句,以后雁山園的紅豆相思樹一夜聲名大嗓,享譽嶺南。“桃源洞”改了一個令人回味無窮的名字“相思洞”,其洞口淺而窄,乍見無奇特之處。進得洞去,扶壁而下,繞一巨石,則豁然開朗,意境別辟,“高崖數十丈,容設數十筵。”從洞內往外望,有綠竹三兩叢,桃花數百株,涼風颯然,清曠靜謐。

方竹山系一狹長地帶,主要由方竹山南坡、花神祠、相思洞、桃林、李林、八角西林亭等組成。花神祠在方竹山南面,內有十二花神像,游人到此可供拜鮮花,佑青春美麗。花神祠西邊有一山邊小徑,稱“不掃徑”,園中深秋之際,落葉覆蓋,境意深遠,主人不忍掃落葉,故名不掃徑。

相思巖旁邊有一座紅豆小館,上個世紀40年代,著名歷史學家陳寅恪曾在此居住一年,并留有許多詩文,陳寅恪精通二十多國文字,研究隋唐歷史最為著稱,他是廣西桂林人、臺灣巡撫唐景崧的女婿。紅豆小館西面有一澄潭奇景,是離相思洞不遠的一處小湖,面積約百余平方米,終年不竭。每當春夏、雨水旺盛之際,泉水從地下涌趵而出,轟然有聲,翻滾的水紋呈花朵狀。湖的一角又有游移不定的旋渦,將水從湖中帶走,無論有多少的水灌入湖里,水終不會滿溢岸上,始終保持水面平衡,世所罕見。潭中立有“西林紀念亭”,西林紀念亭東南處還有丹亭等一組建筑。