美玉甲天下(上)

傅慧娟 馬建梅

古代玉器的鑒定,主要是從玉質、器形、紋飾和制作工藝這四個方面著手,通過目鑒或借助科學儀器鑒別玉器的真偽及其制作年代。

鑒定玉石的優劣,主要是從質地、色澤等幾方面來觀察。性柔滋潤、細膩光滑、質地純凈、無石花雜質者為好,如俗稱的“羊脂玉”。性暴發干,質粗無光,帶石花或黑、黃或有臟者為差,俗稱“千層板玉”。色澤方面,玉石顏色純正,鮮艷漂亮者為好,如我們常說的白如膏脂、黃如蒸栗、赤如雞冠、黑如墨光、綠如翠羽、藍如靛沫、青如蘚苔、紫如凝血等;反之,色斜污暗者為差。

鑒別古代玉器的年代是一件難度較大的工作,因為制作玉器所用的材料為礦物質,用化學或物理方法測試出的只是礦物質的生成年代而不是制作年代。到目前為止,還沒有研究出真正有效可靠的科學儀器,來鑒定玉器雕琢的年代。另外,玉器藝術風格的形成、發展、衰亡并轉化為另一種風格的過程是較為緩慢的。因為朝代的更替,并不意味著藝術風格的立即改變,因此,后一期的作品往往仍保留著前一期的風格。再者,仿古玉、贗品的制造歷史長、方法多、技術高,以致許多偽品魚目混珠,難辨真偽。

任何文物,在時代斷定上都需經過歸納和類比。對玉器而言,所謂歸納,就是通過對時代明確的考古發掘出土的玉器,總結出各時代玉器的品種、器形、紋飾及工藝等特點,確定出各時代的標準器。所謂類比,就是我們在鑒定某件玉器的制作年代時,在玉質、器形、紋飾、工藝等方面同已知時代的標準器相比較,如果各方面都具備同一時代的特點,則可初步斷定為同一時代作品。不過在斷代的同時要注意辨偽,了解一些古玉作偽的方法。

鑒別古代玉器,應將各個時代“穩定期”的制品作為鑒定的重要依據,因為它具有某一時期的藝術風格和時代特征。就某件玉器而言,要鑒別出它的年代,整體觀察很重要。從玉質、造型、紋飾、技法和沁色等方面,全面進行分析比較,注意細微,抓住主要特征。而出土玉器,則根據可靠的地層或古墓葬時代來斷定其年代,這個年代只是玉器的下限,而墓主人有可能用前代的玉器作陪葬,這就需要根據玉器的特征來觀察辨別。下面對歷代玉器特點進行簡要概括。

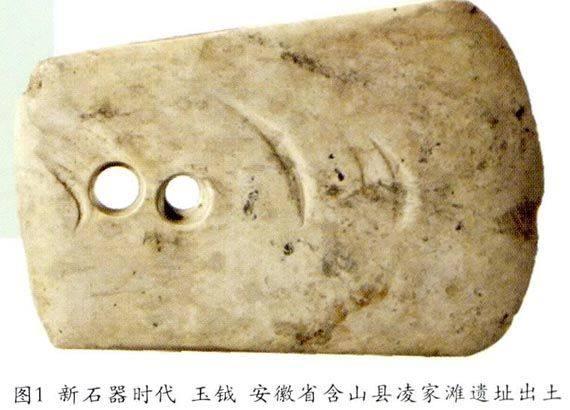

據考古資料顯示,我國最早的玉器出土于距今8000年的興隆洼文化,器形有塊、斧、錛等。新石器時代玉器處于“孕育階段”,因區域不同及文化內涵的差異,各文化圈的玉器在材質、器形、工藝等方面既有自身的特點,也存在著共性。玉材一般都是就近取材。玉器以片狀為多,由于琢玉工具和技術的落后,器物大多厚薄不均勻,往往一邊厚一邊薄,平面磨得很平的極少,甚至留有開片時錯位的痕跡及弧形的切割痕。器物的中部皆微微隆起,邊緣較薄或有坡度,如圓形的器物不夠圓等。穿孔多為兩面對穿而成,由于工具和技術的問題,在孔的中部交接處會出現棱臺。單面鉆孔的外部直徑大,越往里直徑越小,孔不圓,似圓錐形,俗稱馬蹄孔。玉雕工藝由簡到繁,器形有動物、琮、璧、斧、圭、璜、塊、鐲、管、珠等。在漫長的新石器時代里,玉器的雕琢技法不斷進步,為商周玉器打下了基礎(圖1)。

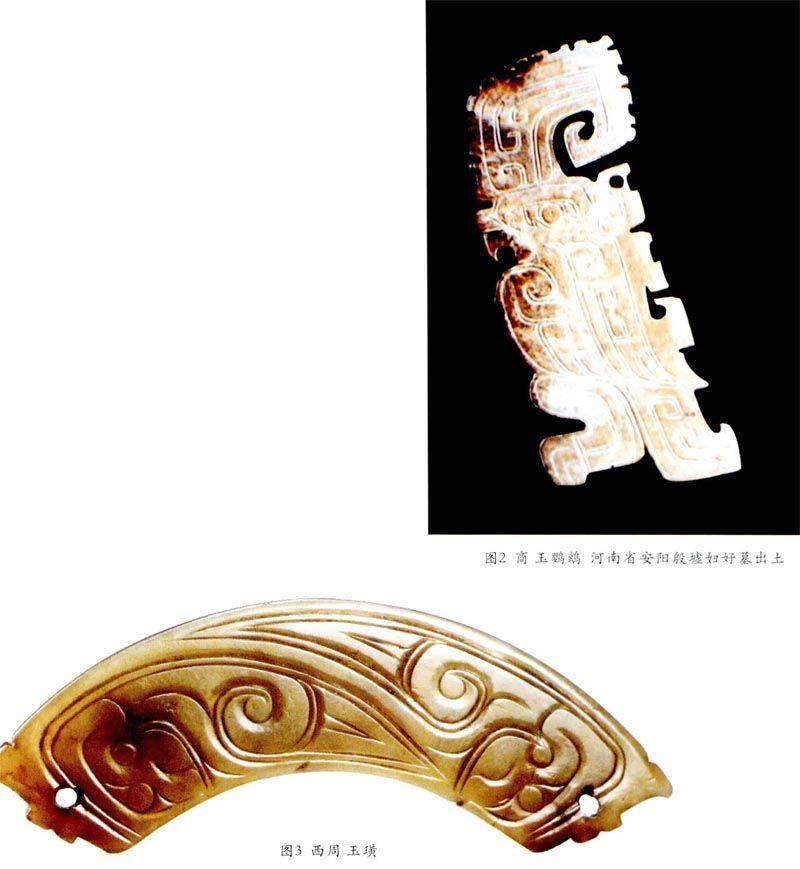

商代由于青銅器的出現和應用,為玉器業提供了新的工具和技術,使得玉器的種類增多,紋飾和造型更加豐富。同時,玉材的使用也更加廣泛,有南陽玉、和田玉、岫巖玉、孔雀石、綠松石等。玉器以扁平片狀、半浮雕者多,圓雕者少。直線多于彎線,粗線多于細線,陰線多于陽線。鉆孔分單面鉆和兩面鉆,兩面對鉆孔大小基本上沒有差異,孔內已不見臺痕或螺旋痕。紋飾方面,在一些片狀玉器的邊緣帶有“凹”形凸齒裝飾。這種裝飾手法是商代玉器僅有的特點,此后這種紋飾很少見。人獸件的眼睛均為“臣”字形。器物上常裝飾重環紋、幾何紋、饕餮紋、云雷紋、龍紋等。商代后期在玉雕工藝上大量采用雙陰線“勾撤”手法,采用“雙鉤陰線紋”,在并列的兩條陰線之間似有陽線,非常獨特。如殷墟婦好墓出土的玉器品種之多、工藝之精令人贊嘆,其中有一定數量玉器是新疆和田玉雕琢而成,開辟了以和田玉為主體的玉器工藝。另外,商代玉器開創“俏色工藝”之先河,巧用玉料的天然色差,表現動植物的形體特征(圖2)。

西周玉器無論是數量還是在雕琢工藝上都超過了商代,但在形制和種類方面卻沒有大的突破,與商代玉器可以說是一脈相承。玉器的用料豐富多彩,有和田玉、岫巖玉、瑪瑙、綠松石、水晶、煤精、天河石、滑石等。早期玉器與商代晚期的相似,此后逐漸形成自己的風格。西周玉器與商代玉器相比更加簡潔夸張,但刀工沒有商代的有力,過于規矩,顯得有點呆板。彎線條增多,片雕器物多于圓雕,常見紋飾和商代差不多。雕琢工藝方面在繼承商代玉器“雙鉤陰線紋”技藝的同時,獨創“一面坡”粗線或細陰線鏤刻的琢玉技藝,這種技法在鳥形玉刀和獸面紋玉飾上大放異彩。西周時期人物及動物“臣”字形眼的眼角或眼梢伸出長線卷勾(圖3)。

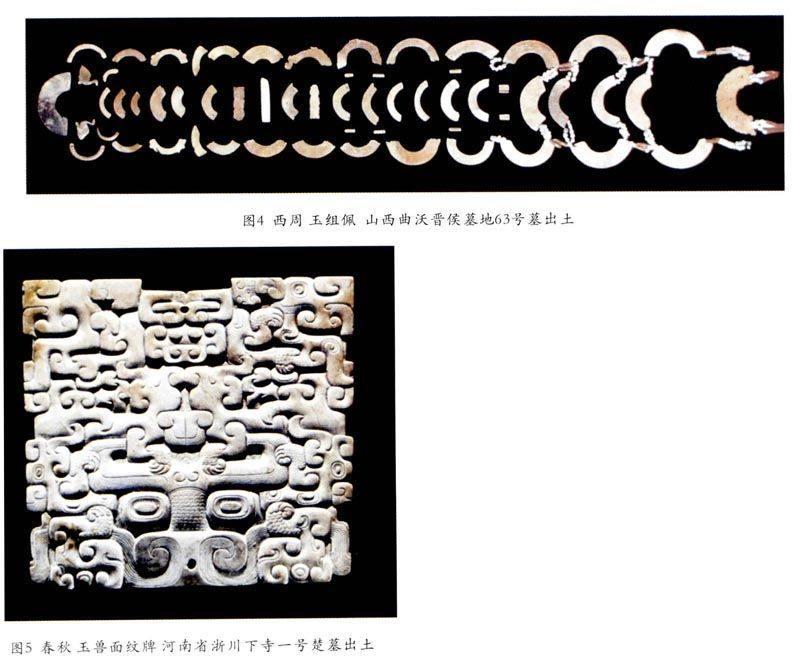

西周玉器除保留商代傳統玉器品種外,亦出現了一些創新品種,如玉組佩和專供死者埋葬用的綴玉面罩(俗稱“玉覆面”)。玉組佩常以幾件至幾十件各類玉飾按一定方式組合起來佩掛,這一類組佩已成為當時帝王諸侯生活中不可缺少的裝飾品(圖4)。

春秋時期是我國由奴隸社會向封建社會的轉變期,因戰爭不斷,周王室權力削弱,禮崩樂壞,各諸侯國為了稱霸,各自不斷地進行改革,促進了經濟、文化和手工業的發展。與此同時,玉器制造業也得到了蓬勃發展。春秋玉器一方面是延續了西周玉器的風格;另一方面一改西周時期的簡潔風格,紋飾布局繁密,不留空白,多為退化的獸面紋、龍紋或隱起的勾云紋、幾何紋等,善于應用隱去處理,增加了器物的立體感。玉器選料也更加廣泛了,有和田玉、藍田玉、南陽玉、密玉、酒泉玉等,另有瑪瑙、綠松石、水晶、煤精、滑石等(圖5)。

戰國時期封建社會已形成,由于士大夫佩玉成風,所以各諸侯國競相碾玉。隨著鐵工具的廣泛應用,使得琢玉技術得到了飛躍性的發展,雕琢工藝更加精湛。此時期選材嚴格,大量使用和田玉,常見的有白玉、青玉和白中閃黃的玉等,溫潤而細膩。

和春秋玉器相比,戰國玉器品種更加豐富,出現了很多新品種,如印、劍飾、燈、“S”形龍佩、出廓璧等。造型更加規整,無論是紋飾線條,還是器物造型與輪廓,均剛勁利落,無一拖泥帶水。器物表面琢磨精細,且拋光極好。玉器的邊緣有凸起的邊線,且規矩見鋒,用手觸摸有扎手的感覺。在一件器物上往往布滿了各式花紋,不留余地,但繁而不亂。裝飾圖案華麗繁縟,整齊密集,排列有序。大量地運用云雷紋、繩束紋、柿蒂紋、“山”字紋及龍紋,盛行谷紋、臥蠶紋、蒲紋、龍紋、蟠螭紋等。雕琢技藝中出現了游絲刻,即細陰刻線紋若隱若現,俗稱“游絲毛雕”,為戰國時期玉器斷代的重要依據之一(圖6)。

漢代玉器在戰國玉器的基礎上進一步發展,并且逐漸擺脫了傳統的束縛,在玉器制作上,一改纖巧繁細的作風,逐漸形成自己雄渾博大、自然豪放的藝術風格。圓雕和高浮雕作品大量出現,鏤空技術更加普遍應用。出現了翁仲、剛卯、辟邪、韘形佩等新品種。由于盛行厚葬之風,葬玉大量使用,有玉衣、九竅玉、晗玉、握玉等。另外,玉璧上的谷紋,粒小而圓,排列稀疏。雕琢技藝上繼續沿用戰國時期的“游絲毛雕”刻法,很多器物上的陰刻細線,線條細若游絲,彎曲有度,構圖極其準確,但若斷若續,也稱之為“跳刀”。常見在玉獸的身軀刻有陰線小圓圈,在一些玉獸、玉鳥的四肢或羽端處加飾一種陰線刻短平行線。再就是出現了著名的“漢八刀”,線條粗而挺拔,刀刀見鋒,用寥寥數刀就可勾出蟬、甕仲、豬的輪廓,形態質樸,神韻盡顯,體現出當時精湛的雕刻技術(圖7)。

六朝時期是一個戰亂不斷、社會動蕩、南北分裂、朝代更換頻繁的時期,也是承先啟后,繼漢開唐的重要轉化時期。由于佛教盛行,使得佛教雕塑藝術達到了頂峰,而玉器制造業卻受到了抑制和重創,由兩漢的高峰跌至低谷。尤其是魏文帝于黃初三年(222年)明令禁止使用玉衣,禁止厚葬,使得喪葬玉在此時期大為減少。因此,這一時期考古發掘出土玉器或傳世玉器的數量寥若晨星,玉器的數量和質量都無法和兩漢玉器相媲美,精工者為數極少,而制作工藝仍保留有漢代遺風,為玉器發展史上的沉寂期。

雖說此時的玉器制作業比兩漢時期明顯蕭條,但也有精品及創新品種出現,如玉蹀躞帶、鮮卑頭、耳杯、盞、尊等,還有云形玉佩、近似梯形玉佩等,這種造型的玉佩一直延續至隋唐時期。由于魏晉南北朝時期玉料比較緊俏,用玉石雕琢的器物也相對減少,取而代之的有滑石、琥珀、青金石等材料(圖8)。

(未完待續)