畫家米勒的窮困與愜意

段守虹

法國作家雨果在他的《悲慘世界》中,塑造了一個貧窮的家庭——德納第一家。充滿欺詐、邪惡,這是冰冷人際關系的貧窮狀態,使人觀后更感到了貧窮的可怕。其實貧窮還有另外的滋味,就像我們中國傳統思想中說的,安貧樂道的精神。以現代人的生存物質觀念來看,這種精神體驗,實在有些過頭。但是,貧窮中所獨有的溫馨,是其它物質狀態下所不具備的,我想這也是為什么釋迦牟尼拋棄塵世享受,許多英才甘于貧困狀態,將自己的生命投入到創造中去的原因所在,法國畫家米勒的人生實踐就是一個很好的證明。少年時代的米勒就隨父母下地耕作,刈草、曬谷、犁地、播種……慈愛而篤信宗教的祖母對米勒說過一句影響了他一生的話:“你要遵循神的旨意,過儉樸的生活。”神明,這位畫家未必見過,簡樸的生活幾乎伴隨了終生,這是他選擇的愜意。

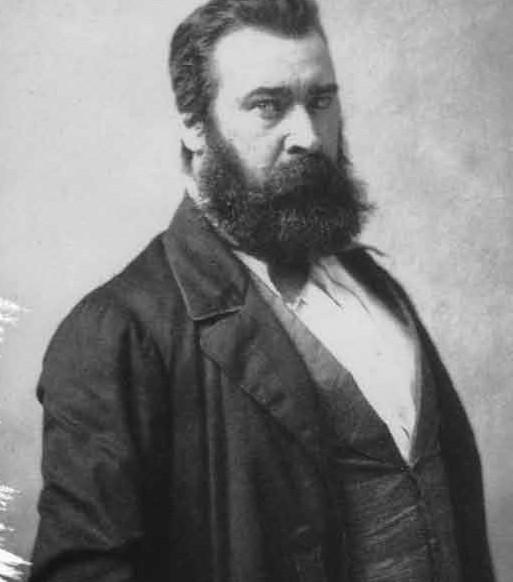

讓·弗朗索瓦·米勒1814年10月4日生于法國諾曼底一個村莊,病逝于1875年1月3日。這位大畫家的出生與逝去的那天,都是一個十分普通的日子,這個人看起來也是這樣平凡,形同典型的19世紀的法國農民。同為法國人的作家羅曼·羅蘭寫過一本書《大地的畫家米勒》,其中他是這樣講述米勒的:“米勒的藝術已被公認是鄉村生活的詩篇……有人把他的作品同赫西德的詩篇做比較。在后者的詩篇里,那位古希臘詩人與思想家的神秘抽象同其《優秀農民年歷》一道被后世驚喜地發現。正如一些人所想象的那樣,米勒的某些作品使人聯想起那些中世紀的年歷。在那些年歷中,天主教會的版畫家們和法國及弗蘭德斯的書籍裝幀家們,以孜孜不倦的興趣描繪了鄉村生活的壯麗景象。只不過米勒的‘年歷是一本沒有節慶的年歷,它只是勞動的寫照和農家生活的福音。”

米勒作為一個農民畫家,他熱情不竭地以19世紀農民為主題的繪畫創造,幾乎就成為了農民生活的代言人。這里有米勒的《農家》為證,貧窮在這里幾乎成為美麗的風景。畫家所表現的場景:夫婦二人在昏暗燈光下,男人在編制,女人在縫紉,這是辛勤而貧苦的生活方式。但是畫家所反映的是自己的心理狀態,這里有一種不為人知的創造,或者說是一種不必為人所知的創造。這幅畫中,兩個人物的一背一側、日用雜物及房間的空間表現,都仿佛在為處于畫面顯要位置的燈光做襯托似的。 米勒獨特的對光線的表現,顯示了他強烈淳樸的個人風格,我們從中可以很好地體驗出他的心理狀態,默默散發著的溫馨情調。我們也能從畫中體會到,這也是畫家的一種心理滿足,一種避世的創作態度。我的愜意不必都告訴你,也許這就是米勒離群索居前,在胸中縈繞許久的意念,這時他絕不會想到出名的問題。

米勒年輕時代為學畫來到藝術之都巴黎,師從畫家德拉羅什。這個繁華都市的享樂之風盛行,充斥著以萎靡、矯飾、浮華為時尚的作品。他為了養家糊口,不得不畫一些模仿普桑和弗拉戈納爾的洛可可式的香艷畫風,放在畫店里出售。其實這都與米勒儉樸的品性格格不入。他意識到自己不屬于巴黎。作為一個農民的兒子,他更中意能用自己的畫筆描繪法國農民純樸而勤勞的形象。

也是機緣巧合,1849年春夏之交,巴黎鬧起了瘟疫,米勒與妻兒離開了巴黎,到了90公里外的鄉下巴比松。它一面是景色優美的楓丹白露森林,另外三面是寬曠的田野,這時的巴比松還是相當荒僻的,那里的農民也像米勒的家鄉人一樣淳樸。畫家有些激動,不禁說道:“我找到了自己的歸宿!”他租住的房屋是一幢用石頭壘造的高大老屋,屋內的臥室、廚房陳設粗樸簡陋,畫室中央放了一個鐵爐子,墻角擺了幾個木頭柜子和一張小床。屋外石墻上爬滿常春藤和素馨花一類的植物,散發著鄉間特有的氣息。米勒人生的最后27年真的都是在這里度過的。

他在巴比松寓居的初期,每天上午都要下地干農活以維持生計,下午才拾起畫筆,以致村民誤以為他在巴黎闖下禍端,來此是為了避禍的。還有記載說他在寒冷的日子里,衣著單薄,腹中無食,在沒有爐火的屋中瑟瑟發抖,不得不依靠慈善的救濟才能生活。也就是在如此艱辛的日子里,米勒畫出了《播種者》等一系列經典作品,不論是思想格調,還是表現技法的錘煉,其視角都是獨出心裁,卻絲毫看不到其頹唐的心緒。單就《播種者》這幅作品而言,在巴黎的沙龍展出時得到維克多·雨果的稱贊,被后輩畫家文森特·凡·高反復贊美,也曾不止一次來摹寫這幅名作,更成為美術史上寫實繪畫的經典。

米勒筆下的人物形象都不很細致,五官是模糊的,只以粗線條勾出極富表現力的大輪廓。他利用這種概括的造形創造出一種感人的質樸,滲透著鄉間的寧靜和這種氣氛中人們相互間的柔情。《小鳥的哺食》這幅畫中就有著最充分的表達,門檻上依次坐著三個孩子,顯得十分天真,在等待母親一勺一勺地輪流給他們喂飯。可以說這是一個很生活化的場面,被米勒處理得獨到而溫馨,充滿了人性的光彩。凡是為人父母者,觀看了這幅畫面,一定會忘掉他們之間為瑣事拌嘴的懊惱。凡是尚未為人父母者,觀看了這幅繪畫,一定會突然感到他人生的缺失吧。

簡樸的生活方式,溫馨的生活氛圍,是米勒許多作品的基調,然而他也有震撼力的杰作,如果說肖邦的音樂是花叢中的大炮,那么米勒的《拾穗者》就是小雛菊難于遮掩住的重炮。這件畫家最著名的畫作,以樸素美的表現,成為向社會不公發出的宣言。

《拾穗者》在1851年沙龍展出后,引起了輿論界的廣泛關注和爭論。一方面是保守的評論家們,他們抨擊《拾穗者》是隱喻性作品,畫家在里面蘊含有政治傾向,傳來了農民的抗議聲。《費加羅報》上的一篇文章甚至聳人聽聞地說:“這三個突出在陰霾天空前的拾穗者后面,有民眾暴動的刀槍和1793年的斷頭臺。”而在另一方,自由派們極力維護這件杰出的作品,年輕的藝術評論家卡斯塔尼亞,贊美該畫是 “真實、偉大的自然主義杰作”。

米勒的一位藝術辯護者朱理·卡斯塔奈里更為透徹地詮釋了《拾穗者》:“現代藝術家相信一個光天化日下的乞丐的確比坐在寶座上的國王還要美;……當遠處主人滿載麥子的大車在重壓下呻吟時,我看到三個彎腰的農婦正在收獲過的田里撿拾落穗,這比見到一個圣者殉難還要痛苦地抓住我的心靈。這幅油畫,使人產生可怕的憂慮。它不像庫爾貝的某些畫那樣,成為激昂的政治演說或者社會論文。它是一件藝術品,具有非常單純的美,它的主題非常動人,又畫得那樣坦率而精確。它高出于一般黨派爭論之上,從而無需撒謊,也無需使用夸張手法,就表現出了那真實而偉大的自然篇章,猶如荷馬和維吉爾的詩篇。”

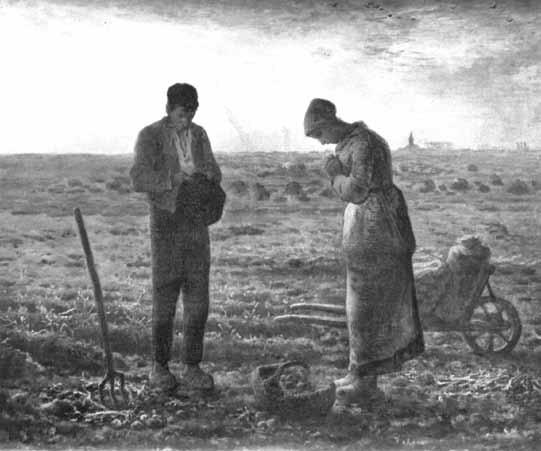

1859年,米勒創作完成了《晚鐘》。這幅畫深刻地反映了一對農民夫婦的精神生活,一天辛勤的田野勞作結束了,黃昏的霧氣已經籠罩在大地上,遠方的教堂響起了鐘聲,夫婦倆習慣性地俯首摘帽禱告。畫家著重于描繪這兩個人物對命運的虔誠,他們感謝上帝賜予他們一天勞動的恩惠,并祈求保佑。

當米勒接連不斷地把這些以農村生活為主題的油畫送到巴黎展覽,連他以前的老師德拉羅什也不由得稱贊這位學生的成就! 此時他可能是已經忘記了曾經斥責這位學生土氣的言詞。這里要多說一句,只要一個人真正是熱愛藝術,就有適合他氣質的題材在等待著他去發掘。當《晚鐘》在沙龍展出時,很快被比利時的一位政府部長凡·普拉埃特定購了。后來幾乎全世界都知道了這件作品,幾經轉手,價格不斷上升,而且在世界各地出現了成千上萬的油畫復制品。然而米勒還是米勒,物質生活雖有改善,也是時時窘迫,有時甚至幾幅素描作品僅換得一雙小孩子的鞋。而畫家死后,法蘭西為購回《晚鐘》一畫,竟然花了80多萬法郎,這是藝術家無論如何在自己的藝術之夢中都無法夢見的。對于畫家米勒,這真是一個有些太殘忍的黑色幽默了。

《晚鐘》《牛與農婦》在沙龍展出的同時,另一幅《死與樵夫》卻在沙龍落選了。這是一幅含義深刻的象征性作品,在森林邊,一個拾柴的老人邂逅了死神,它肩扛刈草的大鐮刀,手持象征時間的沙漏,有所不同的是死神往往都是黑色的斗篷,畫家卻將它表現為白色,這是在顯示它的高貴嗎?在當時的歐洲還有一種流行的說法,暴動者都藏身在森林里。這幅畫引起沙龍評委會的極大分歧,最后遭到了拒絕。這個時期的沙龍評選委員會成員有畫家安格爾等一批權威人士。對此,米勒的敵人和朋友都認為是評委會對藝術家不尊重,因為這時米勒的作品在人們心中的印象已經是社會道德力量的代表。

如果我們稍加留意,就會發現米勒的許多繪畫都會使用法蘭西共和國的旗幟色,這一點人們多有忽略,畫家在其中蘊含著自己的政治態度——農民才是共和國的基石?抑或是大革命并沒有改變農民的命運?或者兼而有之,我們就不得其詳了,這是美術史上一個值得深入探究的問題。

當創作是一個人生活的必需,不是為了物質上生活的更好,而的的確確是為了心理的需求,那才是一種真正的創造。米勒生前會因生活的困苦而苦惱,但是他仍傾畢生的精力去繪畫,這也許就是他人不愿體會的,或者說體會不到的愜意滋味。