游走江湖的大篷部落

陳旭

9年前的一個冬日,在陜西的一個地方廟會上,我們第一次見到大篷。這些江湖藝人演出歌舞、馬戲和雜耍,一頂大篷便游走天下,過著四海為家的生活。

一、古道熱腸的師父,偷偷跟來的徒弟

2000年9月28日,傍晚時分,兩輛大卡車滿載著“大上海雜技歌舞團”的人員和輜重,從陜西延長縣出發,走了一天一夜,來到了山西省曲沃縣上家村。這是一個偏遠的小山村。同時到來的,還有安徽馬戲團和山西運城馬戲團。他們都來趕一個物資交流大會。

物資交流與他們無關,他們湊的是熱鬧。“大上海雜技歌舞團”的團長叫韓文義,江湖人稱韓飛。他經營過馬戲團,馬戲衰落后,干起了歌舞大篷,因與上海無關,所以前面加了個“大”字。

韓文義是山西運城科河村人,不喜歡讀書,小學畢業就當了工人。他跟大篷學藝是在1978年,那年他18歲,喜歡音樂,二胡、小號、手風琴樣樣在行。那年“銀鄉馬戲團”在風陵渡演出,他偷偷跟著師傅侯忠義的大篷走了,沒給廠里打招呼,更沒給家里人說一聲。

韓文義說起他22年的大篷流浪生涯很平靜。自稱跑江湖多年,早已世事洞悉,習慣了在路上的狀態,一旦重返家居生活,心里反而有些失落。

韓文義后來成立了自己的大篷,一度生意紅火,年收入近百萬,可財運中落。師父侯忠義再伸援手,與他合篷經營演出。照行規,團不分大小,合篷經營的收入均平半分配。侯忠義此舉,是完全給弟子韓文義貼補。

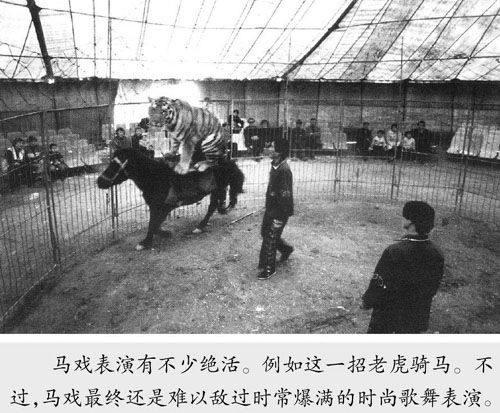

但是馬戲衰落依舊,時興的歌舞大篷中,“拉場舞”女郎蛇一樣蠕動的身影,讓傳統馬戲大篷班主們焦躁不安。靠出賣色相的歌舞大篷一天演六場,場場滿座,甚至到了爆棚的地步,這給傳統馬戲大篷致命打擊。馬戲團垮了,不得不改做歌舞大篷。

二、打起招兵旗,自有吃糧人

在陜甘一帶,最早在民間流浪演出的魔術團,十來個人搞一套道具,就登場耍把戲了。后來有了氣功團,雖叫氣功團,上演的節目有魔術、馬戲、氣功和舞蹈,“鋼槍刺喉”是氣功團的經典節目。歌舞大篷是這些流浪藝人的最新形式。

大篷一般是家族性的,團長的直系親屬是大篷的核心;其余的心腹人物有主唱、口技演員、樂隊高手和后勤主管。最重要的一個角色就是“跑外交的”。大篷每到一地,他要和文化、公安、工商等相關部門打交道,找演出地,租車搬家等。大篷里也有湊熱鬧混飯吃的低檔歌手。人數最多地位最低的是大篷雜工,這些人負責在搬家時裝卸大篷、道具、鍋碗瓢盆、爐子鋪蓋等;到了目的地,他們又是搭建五層樓高的大篷的建筑工。演出時,他們負責拉線接電、送水、把門、收票,阻止閑人聚眾“沖篷”,沖突發生,又成了保安,有時還充當“踴躍購票”的“托”。偶爾他們也上臺跑跑龍套,客串一回。夜里,幾人一組輪流值更守夜。四級以上的風刮來時,這些雜工必須盡快降篷。

俗話說:“打起招兵旗,自有吃糧人。”大篷人絕大多數是來自農村的年輕人,只讀過幾年書,但也沒種過幾天地。他們跟著大篷流浪四方,只是夢想掙筆錢,帶個相好的女人回家,生兒育女過安生的日子。

沒有特長的女演員是跳“拉場舞”,就是在演出開始前,穿著內衣褲裹上半透明的尼龍紗隨亢奮的音樂扭動,招攬觀眾。大篷人說,這種“拉場舞”只要是長腿的女人圍紗都能跳。拉場時間視觀眾進場人數而定,姑娘們先裹著尼龍紗跳,而后扔掉紗布變成“跳三點”。這個過程由大篷老板視當地管理部門的松嚴來決定,一些地方跳“三點”沒人管,甚至是“跳曝光”,就是縣城里夜總會里跳的脫衣舞。幾個大篷扎堆搶生意時,拉場舞就會愈演愈烈。

三、老大的“新星歌舞團”

2001年9月,我們在甘肅靈臺縣的物資流會上,遇見了老大的“新星歌舞團”,與他們扎堆的還有“大世界歌舞團”和“安徽東方馬戲團”。9月的靈臺,一天到晚下著毛毛雨,大篷生意清淡,演員們坐在大篷里看錄像,打撲克牌消愁解悶。

“新星”建團時間不長,但在江湖上卻是聲名遠播,老大也不諱言,新星的聲譽是毀譽大于贊譽,因為這個團是靠“跳曝光”起家的。現在功成名就,也就金盆洗手,連“跳三點”都很少了。

老大28歲,因排行老大,又是老板,所以自然被人稱老大。在團里,他的兄弟姐妹各有其職:老婆管賣票收錢,競爭厲害時也上場跳拉場舞;老二管外交,老三管設備,小妹報幕兼跳拉場舞。老二老三的女人都跳拉場舞。老大一家子關系密切,團里的其余人自然唯老大馬首是瞻。老大頗為自豪地說:“就沖著我的兩部車,不少演員都愿意投奔我呢。”

老大如今雖然風光,但往事不堪回首。老大在大篷里、在江湖上面子撐得足,但在我們這些局外的朋友面前,酒喝夠了落淚是常有的事,他知道我們不會笑話他。

老大是河南郟縣鄉下人,15歲初中畢業后就開始干大篷,先在江湖班子賣藝,唱歌,跑腿,啥都干。當歌手時,認識了來自昆明鄉下的小米姑娘,兩人年齡相仿,十六七歲時他們相戀生情,便在舞臺下建起了一個小家。他還把小米帶回老家見過父母,盤算著白頭偕老。18歲那年,小米生下了一個女兒。時間長了,小家庭承受的生存壓力越來越大,小米開始嫌棄老大沒本事,拼命唱歌卻掙不到錢。終于有一天,小米鉆進了團長的被窩。老大抱著孩子傷心地回到老家,發誓一定要自己干大篷,掙大錢。

經人介紹,他娶了現在的老婆。老婆娘家人替他搞到10萬元貸款,購置了一頂帳篷。當初,大篷里空空的,只有十幾塊木板支在那兒當座兒。那幾年歌舞大篷都在“跳三點”、“跳曝光”,老大如法炮制,他讓跳拉場舞的女孩用塊紅布裹住身體,演到高潮時甩開紅布,火爆地場景讓大篷人滿為患。一年后,老大還完了貸款,并購買了音響、燈光設備、演出服裝和樂器,引進一些有實力的歌手。兩年時間,干出了江湖上有名的“曝光”歌舞團。

老大聰明,懂得見好就收,及時地由“跳曝光”改為“跳三點”,用尼龍紗遮住只穿內衣褲的女孩身體。不久“掃黃打黑”,小米所在的大篷因“演黃”被抓,團長被判刑。小米沒了依靠,便來投奔老大。老婆不愿意,但老大念舊情,力排眾議收留了小米,并撮合她和團里的一個音響師結合。去年底,小米生孩子,老大額外給小米夫婦一筆錢,讓小米回家坐月子。可是今年春天,小米夫婦回團后,沒呆多久,就帶著幾個女演員“裹篷”離去。

老大的大篷主要在陜甘地界活動,團里現在有46個人,在江湖上,算是較大的歌舞團。團里幾個臺柱子演員都是高薪聘請,骨干均是本家親戚或老大的心腹。他們支撐著“新星”的存在,拿一份不錯的薪水。其余的雜工月薪300元,“拉場”的女孩月薪500元左右,工資年終結算,平時用錢從老大那兒預支。

四、合鋪,一對江湖夫妻的歸宿

大篷是年輕人實現明星夢的舞臺,也是他們漂泊生活的空間。他們的生活也我們熟悉的社會大不一樣。大篷里的小家庭,在這特殊的集體中只是一個小小的隔離空間,稱為“合鋪”。

去年,新星歌舞團到陜西白水縣演出,當地一位叫紅梅的姑娘看上了賣票的廣戰,于是天天到場看戲,三番五次找老大,一定要“跟篷”。老大讓她拿身份證,還須經家里人同意。紅梅鐵定了心要跟廣戰走。為了感情,紅梅心甘情愿穿內衣褲裹上薄紗登臺跳拉場舞。

離開白水縣的前夜,廣戰和紅梅按大篷的規矩,向老大和他老婆請示,說兩人的戀愛關系已確定,欲同床共枕,共度風雨。在大篷中的小帳篷里,老大夫婦端坐床上,聽完兩人的海誓山盟,鄭重其事地批準他們“合鋪”,并給他們喜錢,讓他們買來煙酒花生辦喜事。

那是初春的晚上,演出結束后已經12點,大篷里熱鬧非凡,大家在為唐廣戰和紅梅的大篷婚禮忙碌。萬響鞭炮惹得四處的狗子亂吠,也引來村民好奇觀望。大篷人給他們準備了一頂小帳篷,喝完交杯酒,廣戰摟著紅梅鉆進自己的小帳篷。一對江湖夫妻產生了。

五、各地的痞子是大篷的麻煩

在新星歌舞團里,老三的媳婦李娜長得最漂亮。她是西安龍首村人,也是為了感情,“跟篷”和老三上路的。李娜的漂亮讓地痞們眼饞,于是不斷有麻煩事發生。

在陜北的某個小鎮,一天晚上,老大讓女孩們“跳三點”,引來六七百人觀看。當地的小地痞們盯著李娜看得欲火中燒,沒等演出結束,便躥上臺動手腳,但被團員們阻攔了。午夜,大篷里闖入四五個地痞,見人就打,并將架子鼓、電子琴推倒在地。接到報警的警察趕來時,大篷的人已經防衛過當,一個地痞的頭部被打傷了。這次事件中,新星歌舞團有三人被刑拘40天,團里賠了38000多元的醫療費。

打架的事經常發生,不是因為保護費談不攏,就是因為地痞騷擾,所以每個大篷都要請一兩個功夫好的武夫當保衛。每次打架事件,都會給大篷人留下濃重的陰影。老大指著客車的前擋風玻璃對我說:“喏,這個大裂紋就是在陜南打架留下的,要沒有公安開著警車保駕,我們大概走不出商州呀!”血氣方剛的老大對打架厭倦了,“花錢買平安”已成了他的口頭禪。

六、江湖明星,自有他們的市場

要生活下去,演出還得進行。2002年6月的一個夜晚,在陜西咸陽的陳陽寨,老大的大篷里響起了舞曲,拉場舞已經跳起來了,姑娘們使勁跺著舞臺,擺出充滿挑逗的舞姿。薄紗飄動,露出肌膚,在聚光燈的掃射下,某種令人躁動的氣氛在大篷里蕩漾開來,并隨著音樂的節奏傳向大篷外圍觀的人群。亢奮的音樂讓過往人群心旌蕩漾。老大的老婆也在跳拉場舞,看到人越來越多時,她走下臺來,抱著錢箱開始賣門票。

跳拉場舞的姑娘們看到座位差不多滿了,便退向幕后。山東歌手張阿龍緊裹著一身反光的演出服上場了,“傷心的話留到明天再說”,“愛你沒有結果”,一首接一首,他翻著跟頭唱,倒立著唱,汗流如雨地唱!臺下大約有三四百觀眾,也都汗流浹背,炎熱的六月里,赤著上身看演出的男人們越來越多,阿龍也放松了,衣服一件件地脫下來,瀟灑地甩向后臺。

演出的高潮因齊杰而起。他穿著一身白衣一亮相,女孩們、女人們便鼓起了掌。一曲未了,臺下就起哄再來一個。齊杰趁勢脫掉外套,露出豹紋斜肩背心,這古怪的裝束又讓臺下騷動起來,口哨聲此起彼伏。臺上臺下掌聲四起,煙霧騰騰,燈影里人影綽綽,人們臉上滿是油漬,眼睛里冒著狼一般的綠光。

大篷的人群后面,躲滿了偷兒,大篷人對他們的光顧熟視無睹。在他們看來,大篷里容得下各色人等。

七、艱辛備至的江湖生涯

大篷到一個地方演出,頂多呆十天半月,他們的生活總是在路途中。每到一地,找地盤、建篷、拆篷、搬遷都是十分枯燥乏味的,再遇上雨季,車陷在泥地中,無法行走,大篷人就只能在雨中扎營度夜了。

前些日子老大一行人去陜南演出,落腳剛定便遭水災,被洪水困在縣城的體育場上。大篷內里積水盈尺,車輛陷入爛泥中。當地的體委主任動了惻隱之心,找來推土機平了場地,用推土機將老大的兩部車拖出來。主任拍拍老大的肩膀說場地費不要了,你們走吧!在江湖行走,老被刁難,忽然受人恩惠,老大簡直感激涕零了。

大篷的前程是渺茫的,大篷人之間的關系也是脆弱的,跟篷、裹篷的人常常是來了又去了。一個跟老大闖蕩多年的兄弟在老大剛經受完小米離開的傷害之后,留下一封信悄悄地走了。他寫道:“老大:當你看到這封信的時候,我已經不在團上了,我想換個環境,因為我將要離開大篷生活了。實際生活不是我想像的那么完美,一切都好像不是實實在在的東西,只是逢場作戲罷了,我這一走也可以說是為了女人,我的確想找一個能和我生活的女人。我不會忘記我們在一起風里來雪時去世間那段艱難痛苦的日子。我現在只想輕松地度過2002年剩下的時間。別了老大,我到黑妹(歌舞團)了。”

老大握著信,手抖得厲害,平時很少抽煙的他一根接一根地燒了,煙霧彌漫,嗆得人直想咳嗽。末了,老大把信折好,對我說:“這信你們留著吧,也許能用上。”

最后見到老大是在6月23日的晚上,老大雖然讓三個地痞敲詐了120元錢,但依然情緒高昂,在幕后為臺上的演員配音。那晚有兩個女孩要“跟篷”一起上路,大家庭添丁加口,老大自然高興。另外,老大的三弟從河南老家打來電話,說收編了18個演員,他還做了巨幅噴繪的廣告,又定做了一個大篷,新大篷直徑32米,可容納近2000人。新大篷投入使用后,老大就擁有兩頂帳篷,60多號人,屆時,江湖上能與他比肩的大篷就屈指可數了。老大對未來充滿了財富的憧憬。

演出結束,老大要收篷遠行了,他們要去陜北。在那兒,老大花三四千元租了地,獨家經營歌舞節目。與他一塊扎篷的,是王賀的“中原馴虎團”。

凌晨3點,啟明星尚未升起,人聲鼎沸中,老大的兩輛車滿載人員和輜重上路了。我們揮著手,告別了夜幕遮蔽下越行越遠的這群“吉卜賽人”。

(摘自《民間,民間》,廣西師范大學出版社)