輪椅上的花仙子

梁偉娜

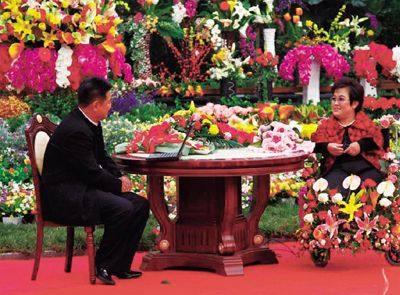

坐在輪椅上的穆建新,從小因先天性軟骨發育不全致殘。在別人冷漠和歧視的目光中,她高中畢業后艱辛打過工,擺過地攤。后來,殘疾人可以考大學,她成為我國第一批殘疾人大學生。可是大學畢業后她即失業,因為沒有一家單位愿意接收她。經過20年自強不息打拼,如今她創辦的全國第一個民營殘疾人藝術團,成為全國“服務農民服務基層文化建設先進演出團體”,而她為了讓藝術團殘疾姐妹們老有所養而研制成功的仿生花,投放市場后供不應求,2009年獲得“十大創新花藝金手獎”。2011年,48歲的穆建新被評為“殘疾人自主創業典范”。

從小殘疾不向命運低頭,艱辛打工6年后考上大學

1963年8月1日,穆建新出生在河北省承德市平泉縣楊樹嶺鎮三座店村。她從小患有軟骨發育不全癥,這是一種由于先天性軟骨營養障礙造成的發育異常,臨床表現為短肢型侏儒,但并不妨礙智力的正常發育。為了給穆建新看病,父母帶著她輾轉北京、天津、上海,花光了家里所有積蓄,但得到的診斷結果都是一樣的冷酷無情:無法治愈。無奈的父母只能接受現實,帶著女兒回家。

既然疾病無法治愈,父母只希望女兒能夠快樂地生活。上小學之前,穆建新并不覺得自己跟同齡人有什么不同。那時,她活潑、開朗,喜歡唱歌。穆建新從小就喜愛唱歌,而且唱得有模有樣,村里人都喜歡聽她唱歌。她5歲那年,在村里的征兵動員大會上,上臺指揮全場合唱《東方紅》,家人為此感到特別驕傲。

穆建新8歲那年,母親帶著她去學校報名上小學,但校長因為她的病拒絕接收她入學。在回家的路上,穆建新不解地問媽媽:“媽媽,別的小朋友都在上課,我怎么回來了?”穆建新的母親聽了女兒的話,頓時忍不住流著淚對女兒說:“他們不要你,媽媽要你,媽媽回家教你。”這時,穆建新才察覺到自己與其他小朋友是不一樣的。也是從那時起,開朗自信的穆建新漸漸開始感到自卑,就連在家里吃飯,她也要等到最后一個才上桌。

穆建新在家里待了一年,第二年新學期開學,村小學的校長在穆建新母親一再央求下,終于同意接收穆建新入學。但穆建新感覺學校的生活,并不比待在家里好過,有時甚至讓她感到苦不堪言。因為她入學后,就遭到一些同學的歧視和欺負,幾乎沒有人跟她玩。上課的時候,由于她個子矮小,上座椅比較困難,好不容易坐上去了,總有搗蛋的同學弄掉她課桌上的書本,她只好再從座椅上下來撿書本,然后再費力地坐到座椅上。下課的時候,她看到同學們在玩游戲,也想參與進去,但有的同學不但不同意,還故意把她推倒。有一次,穆建新實在忍受不了同學們的欺負,回到家就抱著媽媽哭,央求媽媽別再讓她上學了。媽媽抱著她心疼地說:“不上學不行啊,你和其他人不同,你沒有文化將來生活是沒有出路的。你必須好好讀書,遇到再大的困難都要堅持下去。”

從那以后,穆建新在學校沒有人跟她玩的時候,她就一個人躲在角落里唱歌,一遍遍地唱她會唱、喜歡唱的歌。有一年六一兒童節,穆建新代表班級參加學校組織的歌唱比賽,她聲情并茂演唱了《我愛北京天安門》,為班級獲得了榮譽。從此,同學們開始對她刮目相看。

唱歌讓穆建新找回了自信,她給自己設定目標,要朝著文藝這個方向努力下去,為自己爭得更大的舞臺。

1977年,全國恢復高考,穆建新把上完高中考上大學,作為自己實現人生價值的新夢想。可是兩年后,命運再一次給了她重重一擊。1981年,18歲的穆建新高中畢業,被告知殘疾人不能參加高考。

在家待業兩年后,穆建新決定找工作養活自己,不給父母增添負擔。之后的6年,穆建新在別人的冷漠和歧視的目光中,四處打工。

剛開始找工作時,穆建新因身體原因多次被拒之門外。后來,她通過母親的關系,找到了第一份工作,在食品廠包糖塊兒。第一個月,穆建新拿到了18.6元的工資。她高興地把工資拿回家給了母親,但母親又退還給她,要她自己買塊布做衣服。

穆建新買了一塊自己喜歡的布料,拿到縫紉店去定做衣服,但縫紉店的老板卻對她說:“你這種特殊的體型,我們不能給你做,萬一做壞了我們擔不起責任。”穆建新拿著布料生氣地回了家,她決定自己動手做一件衣服。于是,她去新華書店買了一本教剪裁的書籍,照著書反復試做,直到做出第四件衣服,終于合適地穿在身上。

穿著自己做的衣服,穆建新感覺好極了,她突然想,也許自己可以買些布做些衣服拿出去賣。之后,穆建新就利用食品廠放假的時候,自己做了一些衣服,拿到街上擺攤賣。

這樣的打工生活有多艱辛,只有穆建新自己知曉。1989年,平時喜歡讀書的穆建新,把對艱辛生活的感悟寫了出來,寄給了《遼寧青年》雜志社。這封信被雜志發表出來后,一時間,穆建新收到了來自全國各地的一千多封來信。其中有一位讀者,在信中帶給她一個好消息:殘疾人可以考大學了。穆建新看了興奮極了,她沒想到相隔8年,自己還有機會上大學。她十分珍惜這個機會,拿出全部精力用在學習上,結果如愿考上了長春大學特殊教育學院音樂系。這是全國第一批殘疾人大學生,音樂系在全國招了21名殘疾人,都是搞音樂的。

上大學后,穆建新學器樂,學演唱,和同學們四處演出,對未來充滿憧憬。

大學畢業后沒有一家單位愿意接收她,自強不息創辦全國第一個民營殘疾人藝術團

1992年大學畢業后,穆建新拿著那個年代相當稀有的大學畢業證書,滿懷希望地回到家里,卻得到父親在自己大學畢業之前病故的噩耗。原來,家人為了不影響她的學習,沒有把父親病危和不幸去世的內情告訴她。

過了一段時間,悲痛萬分的穆建新在家人的安慰勸說下,接受了父親病逝的現實,她只希望自己能夠盡快分配工作,好告慰父親的亡靈。可是,分到幾個單位,都不愿意接收她。有一個單位甚至這樣答復她:“你不用來上班,我們照發你工資就是了。”在一些人看來,不工作卻有工資應該讓人高興,但穆建新認為這是對殘疾人的歧視,她不領這個“情”。

對未來的美好憧憬和現實之間的落差,讓穆建新一度產生了輕生的念頭,她曾把自己關在屋子里3天不吃不喝。消沉中,她回憶起大學里和同學們一起演出的快樂日子,突然想知道同學們現在都怎么樣了,是不是也如自己這般不如意。

痛苦迷茫中,穆建新給同學們寫了信,結果正如她所料,不少同學遭遇了和她一樣的命運。這時,穆建新萌生了把這些殘疾同學集合起來辦個藝術團的念頭。她的想法得到了家人的支持。穆建新很清楚,一個殘疾人要組建一個藝術團,困難有多大,需要辦的事情太多,而她行動不便,很需要一個健全的人來張羅這件事。于是,她想到讓妹妹穆建志來幫忙。

要辦藝術團,第一個困難就是籌錢,這讓姐妹倆很頭疼。有一天晚上,母親把姐妹倆叫到跟前,拿出800元錢,對她們說:“這800元,有400元是你們父親在世時留給建新的,剩下的400元是咱家的積蓄。你們拿去用吧,雖然不多,總能起點作用。”姐妹倆聽了很感動。

在母親的鼓勵下,姐妹倆信心倍增。后來,她們向銀行抵押了房產,用抵押貸款的10萬元買了道具、服裝和燈光音響設備,招募演員,成立了全國第一家民營殘疾人“心靈之聲藝術團”。

藝術團成立之初,多數演員是穆建新的大學同學。她們精心編排節目,到十里八鄉演出,這一事業也開始在坎坷中成長。

藝術團的成長壯大,并不是一帆風順,而是充滿艱辛。藝術團的部分演員來自農村,剛開始進團時,沒有任何藝術基礎,要把他們培養成才是件很不容易的事。比如聾啞孩子,他們沒有樂感。給他們排練舞蹈的時候,排練廳會準備一個特別大的鼓,排練舞臺也需要鋪上地板,這樣他們在跳舞的時候,才能用心感受鼓聲震動地板,跟著指揮老師完成集體舞蹈。

后來,隨著藝術團的發展和到全國各地巡回演出的增多,又吸引了不少有藝術才華的殘疾人。比如,現在比較出名的智障指揮家舟舟、盲人歌手楊光、李廣洲等。成員也由當初的12人,發展到50多人。南到廣西,北到吉林,東到福建及其他沿海各省份,西到甘肅、新疆,藝術團所到之處,都受到了當地民眾的熱烈歡迎。2009年,“心靈之聲藝術團”被中宣部、文化部、廣電總局和新聞出版總署評為全國“服務農民服務基層文化建設先進演出團體”;2011年,藝術團被北京市政府評為“北京市扶殘助殘先進單位”。

為了藝術團殘疾姐妹們老有所養,開辦仿生花廠迎來事業新輝煌

穆建新很清楚,“心靈之聲藝術團”的成長離不開每個演員的辛勤付出。但這一行業一般都是吃青春飯的,就拿跳舞來說,很多人跳幾年就跳不動了。為了讓這些團員能夠老有所養,退下舞臺后生活仍然有保障,穆建新想了很多項目。她帶領大家搞過養殖,做過手工編織和領帶加工。但這些嘗試,最后都以失敗告終。

一次,藝術團去某大學演出,收到了很多鮮花,但回到寢室后,鮮花都蔫兒了。有個演員不經意說道:“要是這花能永遠開放該多好!”聽了這句話,穆建新突然想到做仿生花這個項目。

之后,穆建新四處請教專家、專業人員,了解了很多關于仿生花的知識。仿生花在我國已有1000多年的歷史了,唐代楊貴妃就用綾、綢等材料做成絹花裝飾《簪花仕女圖》,這是有史料可考的最早的仿生花。清代,北京藝人制作的絹花,還在巴拿馬萬國博覽會上獲了獎。

穆建新經過不斷試驗,終于在專家的指導幫助下,成功制作出仿生花。這種花和普通塑料花、紙花相比,無論是視覺還是觸覺,都和真花極其相似,不注意看是區別不出來的。經過不斷創新改進,穆建新生產的仿生花不但能錄音、唱生日歌,還有除煙、變色、夜光等功能,產品供不應求。

現在,穆建新的藝術團平時除了訓練、演出,閑暇時間就可以做仿生花掙錢了。退出舞臺的殘疾人,可以到仿生花廠就業。近幾年來,隨著仿生花產業規模的擴大,還吸引了許多健全人來就業,并不時有來自全國各地的學員前來參觀學習。應藝術團團員們的要求,穆建新把仿生花編成了歌,起名叫《我心中的花蕊》,這首歌的歌詞是:“在我心靈的深處,開著美麗的鮮花。我們用智慧和汗水,把它編織得更加美麗。一花一草,我心中的甜蜜。但愿你天長地久,永遠盛開得更加嬌美。”現在,每當藝術團的姐妹們唱起這支歌,心中都充滿了幸福感。2009年,穆建新憑借仿生鮮花制作工藝,獲得中國文化經濟創意發展研究會頒發的“十大創新花藝金手獎”;2011年,她又被評為“殘疾人自主創業典范”。

如今,事業成功的穆建新,家庭生活也很美滿。早在1992年,穆建新大學畢業后就收獲了一份愛情,兩人感情一直很好,老公是個健全的人,對她十分體貼。現在,他們可愛的女兒正在上中學。

穆建新說,她的人生格言是:沒有比腳更長的路,沒有比人更高的山。有思路就會有出路,只要你想去做,就一定會做得很好。她坎坷的人生經歷告訴我們,其實,每個人都有自己的舞臺,只要你愿意走上去,迎著風浪舞蹈,總會有所收獲。先天的殘疾并不可怕,人生的重量在于我們自己為它加上砝碼。我們祝福穆建新的仿生花事業越做越大,也祝福她的藝術團越走越遠!