瓷畫山水的個人見解

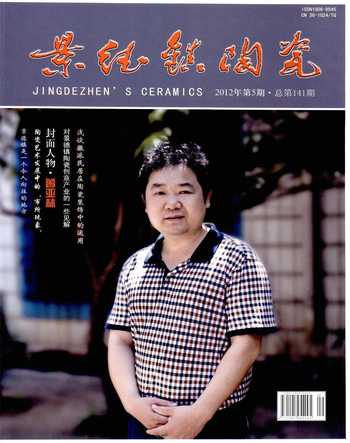

饒勝

瓷上繪畫分為釉上與釉下兩種,新近的釉中說法實際應歸類于釉下。

陶瓷是中國畫七種載體之一,而事實上,陶瓷也已成為西畫的重要載體。然毋論瓷上所繪是中國畫還是西畫,其本質區別僅僅是相對于宣紙、絹和油畫布的材質,繪畫相關要素絲毫不變。

中國畫與西方繪畫原本是存在著很大區別的,例如中國畫注重神似不注重形似,強調觀察總結不強調現場臨摹,運用散點透視法不用焦點透視法,重視意境不重視場景。隨著時代的發展和科技進步,文化交流活動頻繁,中西并蓄已成必然,現代的中國畫已明顯地吸收了一些繪畫的明暗光影配置、人體解剖準確性等技巧。同樣,也有很多畫家將國畫的意境運用到了西方繪畫的創作之中。

作為一名中國山水釉上瓷畫工作者,筆者試想從所知的一些中國畫知識來談談對瓷畫山水的個人見解。用眼用心是創作之源

無論是按唐代張彥遠《歷代名畫記》還是北宋《宣和畫譜》、南宋鄧椿《畫繼》的劃分,山水都是中國畫的獨立門類。

山水畫是以春、夏、秋、冬中的山、水、石、樹、房、屋、樓臺、舟車、橋梁、風、雨、陰、晴,雪、日、云、霧等自然山川景色為主體的繪畫,俗稱風景畫、風光畫或彩墨畫,是專門的藝術學科,歷史悠久。

千載寂寥,披圖可鑒。中國畫的觀察認識、形象塑造及表現手法,緣自中華民族傳統的哲學觀和審美觀,即對客觀事物的觀察認識是以大觀小、小中見大。因此,在我們的山水繪畫中,既有強調視覺效果,用精神去體驗畫中游的全景式“大山水”,也有片山小景成畫的小巧、細膩、精致的“特寫山水”。

針對“大山水”和“特寫山水”,我們從兩宋山水畫的發展軌跡中可以理出這樣一個規律:“大山水”的作者以北方人士居多,“特寫山水”的作者以南方特別是高居廟堂的雅士居多。這個規律的形成是有因的,其中主要的原因,應該是前者注重外師造化即寫生,而后者講究心靈精神體驗。

盡管中國畫在造型上講究不拘于表面的形似,只追求“妙在似與不似之間”和“不似之似”。但個人認為,在“東西兼蓄”從倡導到踐行并已形成共識的當下,所有從事繪畫藝術的人,都必須要以“藝術源于生活又高于生活”為金科玉律,多深入生活,親近大自然,并且用眼、用心去體驗。只有這樣,才能創作出有生活根基,有思想境界的好作品。

勤學苦練是提高之基

中國畫可以跨過空間時間,作者可遵循藝術創作法則,依照主觀感將風晴雨雪、四時朝暮、南北景物甚至不同時空的物象,重新布置,在透視上也不拘于焦點透視,而是采用多點或散點透視法,似乎沒有規律可言,但卻非常講求疏可走馬、密不透風,虛中有實、實中有虛的圖經營,特別是與詩書印的完美結合。

豐子愷認為:

“東洋藝術重主觀,西洋藝術重客觀。東洋藝術為詩的,西洋藝術為劇的。”詩與畫的結合境況最多,有畫完之后題寫詩文跋語來表達作者對社會、人生及藝術的認識,深化主題的,也有畫完之后根據畫面內容或當時心情即興吟作而成的,還有效唐王右丞(維)援詩入畫,然后趣由筆生,法隨意轉的。在一幅畫中,詩句可以說是靈魂,是畫龍點睛、生色的精髓。但無論是哪一種配詩的境況,都需要作畫者有淵博的國學知識,精通詩文韻律。

我們一直以來都有書畫同源之說,更有觀點認為伏羲畫卦、蒼頡造字,是為書畫之先河。正是因為如此,所以在繪畫界有善書者必善畫,不善書者必不善畫之說,其中的主要依據就是善書者善于中鋒、側鋒、逆鋒的運用和結構的把握。此外,畫作上配以書法題款和詩義跋語,是中國畫與西方繪畫的最大不同之處。如果一幅畫畫得很好,而最終書法極欠水準,亦影響畫面至大。很多書法不精的畫家,大多不敢題字,僅具簽署,這種做法被認為是功底欠缺,所以要想在繪畫領域里表現優秀,苦練書法是一道必須攻克的難關。

在古代留下的很多名作中,我們常常可以在畫面上看見的印章有這樣一些:畫家的印璽、題字者私章、閑章、收藏印章、欣賞印章、鑒證印章等。而各種印章的雕工、印文內容、印章位置,都在評介之列。瓷上繪畫中,真正意義的印章運用極少,多以朱紅料畫印,而這一做法,也要求我們要多研究印鑒方面的知識,熟悉印鑒中運用較多的篆文、金文等中國文字的字體形式。