因地制宜,謀老區發展之路

盛海輝

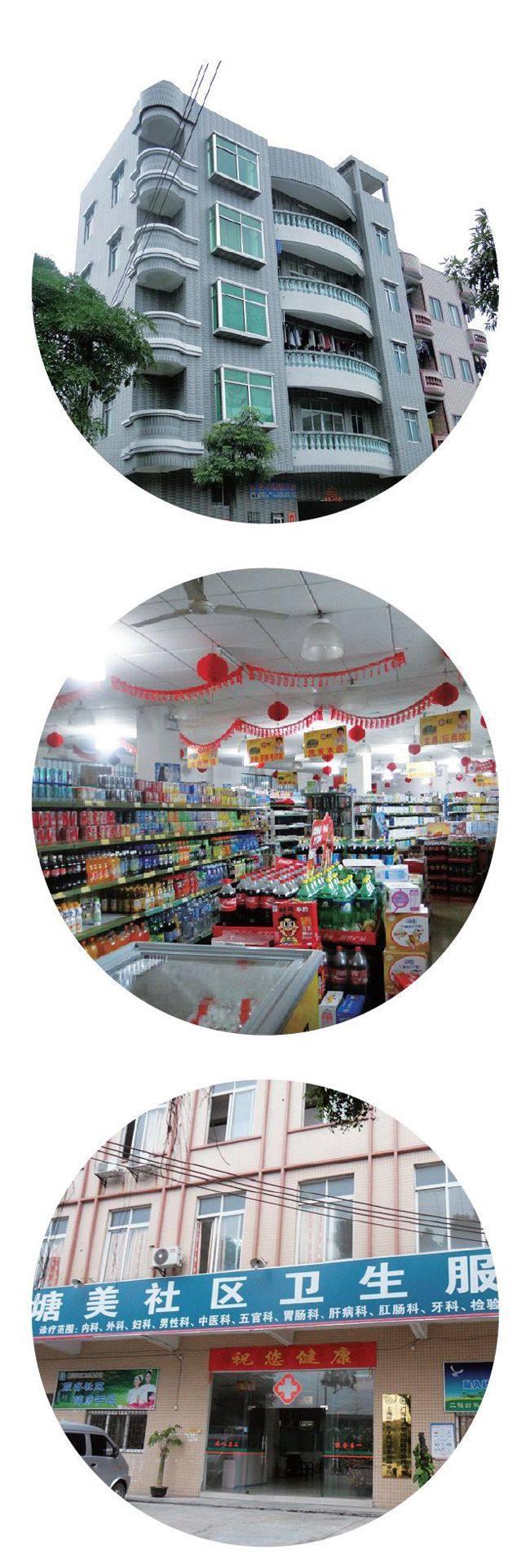

1.塘美街道一角。

2.劉沃康陪同時任廣州市長張廣寧(右二)在塘美村調研。

3.塘美荔枝公園。

近年來,廣州增城市委市政府從實際出發,陸續出臺了《關于推進中心村建設和農村整治工程實施意見》、《增城市新農村建設規劃指引和舊村整治規劃指引》等一系列政策和規章制度。發展新農業,建設新農村,培養新農民,一個個“生產發展、生活寬裕、鄉風文明、村容整潔、管理民主”的新村莊如千樹萬樹梨花綻放。

塘美真的很美

“住在這個村莊就是一種幸福!”許許多多的塘美人和新塘美人都有著同樣的感受。在這里,到離家最近的公園、廣場和綠地鍛煉身體,已成為許多村民的生活習慣,成為親近、享受美麗家園的一種新方式。

位于新塘鎮城區中心東北角的塘美村是革命老區,總面積4.9平方公里,轄11個村民小組,戶籍人口有3200人,外來人口約3萬人。這里,農田肥沃,水源充沛,交通便利,有著優越的發展條件。近年來,村“兩委”班子以開展“和諧農村365創建活動”為抓手,以人為本,著力“抓穩定、造環境、謀發展、重民生、樹新風”,使村容村貌發生巨大變化。該村2008年被評為增城市平安村,2009年被評為廣州市文明示范村,村黨支部連續三年被評為鎮“先進黨支部”。塘美成為增城市新農村建設的一道亮麗風景。

“看到塘美今天的一切,你也許想象不到,2005年前的塘美是個出名的‘后進村,甚至被廣州市列為重點排查村。”新塘鎮黨委委員黃健萍告訴記者,過去因為村兩委班子不團結,內部分成幾派,社與社之間,干部與干部之間,矛盾十分突出。內部斗爭消耗,嚴重削弱了村“兩委”的凝聚力和戰斗力,從而使干群矛盾難以解決,群眾服務落實困難,鄰里關系不和諧,群眾糾紛不斷,經濟停滯不前。

為從根本上解決塘美村的問題,新塘鎮黨委決定從建好“兩委”班子入手。首先派遣時任鎮長的劉觀佑同志掛點該村指導工作,了解民意,考察班子人選。2005年6月,通過采取“兩推一選”的辦法選拔出支部委員劉沃康擔任村黨支部書記,同時全面改選了村“兩委”班子成員。

“兩委班子是否團結直接關系到村子的發展。劉沃康最讓村民們信賴的是他的大公無私。他經常提醒自己,一是要端正工作作風,要時刻為群眾著想;二是要明確工作責任,實實在在為群眾辦好事,讓群眾得到實惠。”增城市老促會會長邱秋說,這幾年經常來塘美,每次都能看到它新的變化。

在劉沃康的帶動下,村委們形成了一心為民辦實事的良好風氣。2009年底,有一工廠受金融風暴影響暫時發不出工資,村委們立即去調解,把要去廣園東快速公路攔路鬧事的工人們勸了回來。鄰居鬧矛盾,村委也去幫忙解決。在村民心目中,村黨支部已成為一個“團結務實、開拓勤政”的集體。支部一班人心往一處想,勁往一處使,一個后進村迅速轉變成了“沒有辦不成的事”的團結村。

有了一個團結的領導班子,如何迅速帶領群眾奔康致富,又成了擺在新的“兩委”班子面前的重要課題。“剛上任的時候,塘美村集體經濟年收入2萬多元,村民人均年收入僅4500元。為了增加集體經濟收入,我們就從租地開始做起。”劉沃康帶領一班人進一步理清了適合自身發展的思路,找準了一條發展好路子。

幾年來,該村盤活集體土地600多畝,出租給相關企業發展先進制造業及相關產業;興建了綜合市場增加村民收入,投入380萬元填平三口臭水塘,興建了一個面積達8000平方米的大型綜合市場、工業廠房,引進30多家制衣廠,建設了購物超市等一批商店,在壯大了集體經濟的同時,增加了村民分紅收入;動員村民將錢投入本村發展,鼓勵外出創業者在本村投入,同時充分發揮周邊工業發達的優勢,鼓勵青壯年到工廠打工、到新塘經商,轉移村中富余勞動力,增加村民收入。

據不完全統計,該村村集體年收入從2005年的2萬元提高到2011年的1700萬元,村民年收入由2005年的人均4500元增加到2011年的1.2萬元。

為了給村民創造了一個和諧融洽的美好家園,新的“兩委”班子再出大手筆:投入300多萬元對村的主干道、社道進行全面擴建和改造;投入480萬元對石新公路塘美路段進行全面整治,切實解決了村民行路難問題;投入165萬元將石新路與鐵路交界的空地建成占地30畝的塘美廣場;投入300多萬元植樹并建設了塘美小公園;充分利用后山老荔枝樹成片的資源優勢,建設了占地7畝的后山荔枝公園;投資100多萬元對村的主干道兩旁和周邊環境、閑置地進行綠化。投入115萬元將全村殘舊水管全部更換,讓村民飲上干凈放心的水,同時投入300萬元興建地下排水道,從源頭上有效解決了村中“污水靠蒸發,垃圾靠風刮”的根本問題。2011年又投入了100萬元,加強消防、安全生產管理工作;投入50萬元,實現了全村的視頻控制;投入了30萬元對各轄區的環境進行整治以及治安工作;投入了30萬元進一步完善學校舊教學樓的改造建設。

由于村“兩委”和諧共事,在贏得村民肯定和信賴的同時,也得到了投資塘美企業和外出經商老板的支持,港昌實業公司老板主動捐款400多萬元興建塘美公園、涼亭等公共設施。去年,又投資100多萬元購置各種樹苗對村的周邊環境、閑置地及主干道兩旁進行綠化。

“如今,生活在塘美村就像生活在公園里一樣感到舒適愜意。”采訪中,有村民這樣對記者說。

“塘美有今天的發展,‘兩委班子團結是根本。村民們都說,這一屆支部用幾年時間做了相當于以前幾十年的工作。”黃健萍說, 隨著穗莞深城際軌道和廣州13號、16號地鐵在新塘設站,新塘加速融入廣州、東莞的“半小時生活圈”,位于該地中心地帶的塘美將迎來更加美好的前景。

發展中的小逕

汽車行駛在通往小逕村委會的村道上,公路兩旁是一眼望不到邊際的農田,田間偶有三三兩兩的村民忙碌的身影。

位于派潭東北部的小逕老區村,面積約3平方公里,下轄12個自然村,255戶農戶、1131人口,有山林面積約9500畝,水田面積約1025畝,農業以種植水稻、涼粉草等為主。“小逕村是典型山區,土壤不肥沃,由于歷史原因沒有規劃保護好,受到一定程度的破壞,宜種作物和收成較少。因此,土地租金也低,在派潭,山地每畝可獲取1500-1800元,而在小逕,每畝700多元都沒有人愿意要。2010年,村集體經濟收入僅18900元,村民年人均純收入僅3700元。”談起小逕村的過去,村黨支部書記宋力青也顯得有些無奈。

從宋力青的話中,我們可以看出,2011年前,小逕村的集體經濟收入和村民的個人收入仍處于較低水平。

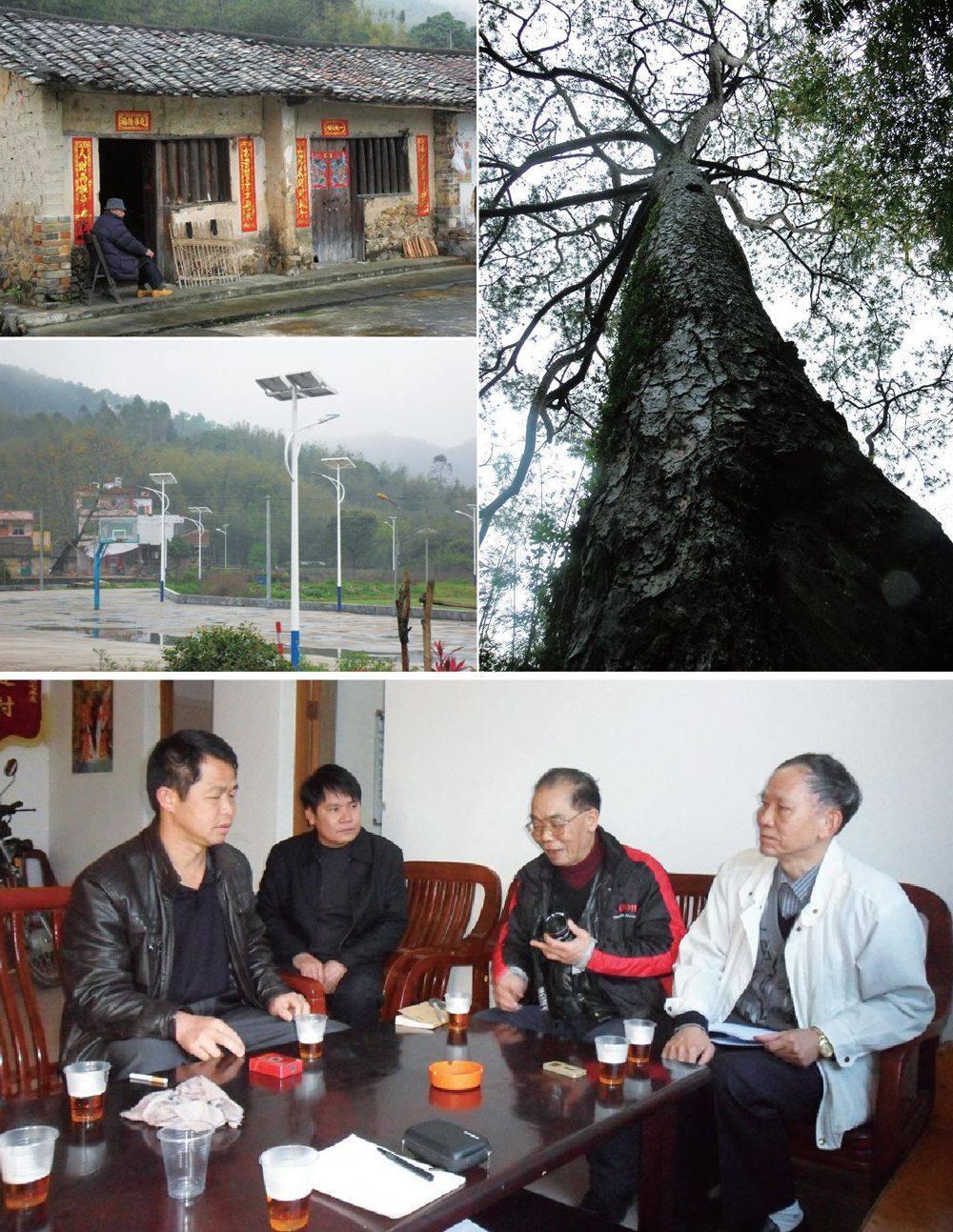

交通不便,經濟落后,生活貧困,讓小逕村民更多地選擇了外出打工、經商或舉家搬遷到鎮上居住。目前在村里居住的只有三百多人,大多年老體弱。在當地村民眼里,外出打工更容易在最短時間里獲得更多的收入。“大量的勞動力外流,一方面確實為家庭增加了收入,但另一方面,也造成了農村勞力缺乏,土地荒蕪,農田荒廢,農業發展停滯不前,村容村貌雜亂破舊。”增城市老促會會長邱秋說。據了解,過去小逕村最突出的情況是“四多四少”,一是外流人口多、留村人口少;二是留村人口中,孤寡老人、婦女、小孩和殘疾人員多,勞動力少;三是荒蕪的農田多、耕種的農田少;四是空閑的房屋多、居住的房屋少。“走在村里,感覺人氣不足,十分蕭條、荒涼和破舊。”

2011年3月,廣州市委組織部對口小逕村“雙到”扶貧幫扶工作,蔡雄飛的身份也從市委組織部辦公室副主任成為派往小逕的駐村干部。

“老區的發展,多少會受到地區生態、農業等環境保護限制,以及人力資源、交通制約,小逕也不例外。”來到小逕后,蔡雄飛對小逕的情況做了細致的調研,他說,小逕地理位置得天獨厚,三面靠山,水田和山地資源豐富,山地面積約9500畝,其中村集體的約2000畝,國家規劃保護生態林約2000畝,另依山建有一個小型的水庫和發電站,具備舊村改造和新村建設的可能性。

“小逕行政村和各自然村有豐富的田地、山地資源,但是,由于缺乏開發資金,無法自主開發和收益,只有通過出租方式獲取少許的地租收益。其次,囿于信息和人脈等資源的匱乏,無法吸引公司或項目進駐小逕村投資,帶動村經濟發展和創造更多就業機會。”

針對小逕村和貧困戶的實際,扶貧工作小組突出幫扶貧困戶脫貧致富、提高生活水平和幫扶貧困村發展集體經濟、增加收入、改善生產生活條件兩個重點,通過鼓勵和發動一些單位、企業、社會組織和個體戶捐助,協調有關專項資源等途徑,多方面籌措資金和資源投入到對小逕村扶貧開發工作中。

經過一年的幫扶,2011年底,小逕村集體經濟收入達到了20萬元以上,5戶貧困戶、18名貧困人口均已全部脫貧,年人均純收入達5000元以上。小逕村還被市扶貧辦確定為扶貧工作示范村建設單位。

“扶貧工作隊為小逕的發展指明了方向,我們會一步一步地堅持下去。”“雙到”幫扶讓宋力青對小逕的未來發展充滿了信心。

如今,小逕村3.6公里的村道實現了硬底化,村道和社道上安裝了183盞太陽能路燈,村“兩委”設有文化室、會議室、宣傳欄,建有兩個標準籃球場,并設立固定垃圾收集點,添置移動垃圾桶,定期雇人清潔村衛生等,村容村貌大為改觀。

“扶貧,不是單單完成既定任務,而是要從根本上解決老區人民的發展出路問題。下一步我們還要找出更適合小逕發展的路子。”自稱已是半個小逕人的蔡雄飛,在駐村的這一年,對小逕有了很深的感情,他說,希望在自己離開小逕的時候,能看到小逕更大的變化。

1.塘美村民的新樓。

2.塘美的小超市。

3.塘美的衛生院。